「高輪ゲートウェイ」には、まだなじめない。

もう古い話になってしまうが、山手線の新しい駅が、46年ぶりにできる、という話題は、それ以前から知っていた。

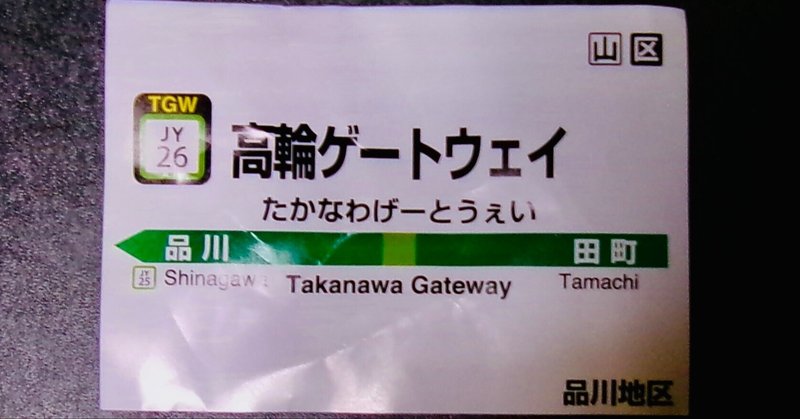

品川と田町の間。

そんなに距離があったのかどうか、今となっては、あまり覚えていないものの、駅名を公募するというのは、なんとなく知っていて、昔、新幹線の名前の公募が「ひかり」と決まったように、おそらくは平凡な名前になると思っていた。

そして、日常で利用する駅は、その方がいいし、待ち合わせをするときなどに、普通の名前の方が恥ずかしくなくていい、と思っていた。

高輪ゲートウェイ。

最初にその名前を聞いた時は、ウソみたいと感じたし、自分センスのことは棚に上げるとしても、とてもダサいと思った。

そして、その感覚は、開業から3年以上経った今でも、あまり変わっていない。

高輪ゲートウェイ

その名称は、すぐに話題になった。

応募案の投票結果の第1位は「高輪」、第2位は「芝浦」、第3位は「芝浜」。しかし、選ばれたのは、130位の「高輪ゲートウェイ」で、この名称で応募したのは36人だったそうです。

なぜ、わずか36人が応募しただけの名称が選ばれたのか。JR東日本は、駅名の選定理由について次のように説明しています。

「この地域は、古来より街道が通じ江戸の玄関口として賑わいをみせた地であり、明治時代には地域をつなぐ鉄道が開通した由緒あるエリアという歴史的背景を持っています。

新しい街は、世界中から先進的な企業と人材が集う国際交流拠点の形成を目指しており、新駅はこの地域の歴史を受け継ぎ、今後も交流拠点としての機能を担うことになります。

新しい駅が、過去と未来、日本と世界、そして多くの人々をつなぐ結節点として、街全体の発展に寄与するよう選定しました。」

投票第1位の「高輪」を採用するのは理解できるとして、山手線と京浜東北線しか停まらない駅が、「東京の交通の重要拠点」になるのかは、よくわかりません。

JR東日本では、品川再開発エリアのコンセプトを「グローバル ゲートウェイ 品川」としていますので、コンセプトをそのまま駅名に入れただけのようにも感じられます。要は、再開発エリアのコンセプトと駅名を揃えたにすぎないわけです。

JR東日本社内でどういう検討プロセスがあったのかはわかりません。ただ、発表の記者会見に深澤祐二社長自らが臨んだことから、最高幹部の判断による名称決定であることは推測できます。

熊谷俊人千葉市長は自身のツイッターで、高輪ゲートウェイ駅の名称について、「なんでこんな名前にしちゃったんでしょうね。JRのような大手企業であれば色々な社内チェックがあって、良くも悪くも思い切ったものは止められるものですが」と、社内体制に疑問を投げかけました。

千葉市ではJR京葉線に幕張新駅(仮称)が建設中で、その名称決定にクギを指した形です。

結局のところ、「グローバル ゲートウェイ」という再開発の基本コンセプトがあり、それに沿った駅名で、なおかつ高輪という高級住宅地のイメージを取り込みたい、というJR東日本の思惑が、そのまま駅名になったと感じてしまいます。

投票結果を尊重する気がないのなら、最初からJR東日本が独自で決めればよかったのにと、後味の悪さを感じてしまったのは筆者だけでしょうか。

2018年の記事を長く引用させてもらったのだけど、これは、今読んでも、とても納得がいく指摘で、ただの怠慢な反応で申し訳ないのだけど、私も、本当にこうしたことを思っていた。多くの人が、同じようなことを感じたのではないだろうか。

反対の署名

その後、「高輪ゲートウェイ」の駅名を撤回してほしい、という署名活動が行われた。どのような署名に関しても、どうしても臆病になってしまうこともあり、私は、そこに参加していないから、大きなことは言えないとは思うのだけど、撤回してほしい、という気持ちには、賛同できた。

山手線の新駅名「高輪ゲートウェイ駅」の名称撤回を求める4万7934人分の署名が3月27日、JR東日本に提出された。署名活動を行なったコラムニストの能町みね子さんと日本地図学会の今尾恵介さん、国語辞書編纂者の飯間浩明さんは署名提出後、都内で記者会見を開いた。

能町さんらは「高輪ゲートウェイ」の名称撤回を求める署名と共に、新駅名として「高輪」を採用する提言も提出した。土地の古い歴史や、地元住民を含めた多くの人の支持があることなどを検討し、「高輪」が最も適切だとの結論に至った。

「高輪ゲートウェイ」という駅名をめぐっては、2018年12月4日の発表直後から「ダサい」「センスがない」「駅名が長すぎる」などという意見が相次いだ。また、約6万4000件の公募のうち、1位で8398票の「高輪」を抑え、わずか36票(130位)の「高輪ゲートウェイ」が採用されたことから、「何のための公募なのか」という批判も巻き起こった。

こうした状況を受け、能町さんは2018年12月上旬から約1ヶ月間、インターネットを通じて署名活動を行なった。お笑い芸人のカンニング竹山さんやデヴィ・スカルノさんなども署名に賛同した。

JRは署名の受領はしたものの、「駅名を変更する予定はない」と回答したという。

今尾さんは、「高輪ゲートウェイ」が多くの若者から「ダサい」と評されていることに対して、「世代間の感覚の違い」があると考える。今回「高輪ゲートウェイ」という駅名を最終決定したのは会社や役所の幹部の50−60代の「おじさんたち」に間違いない。その世代は、「新しいものを作るのが新しいんだ」「外国のものがえらい」という感覚があり、駅名に限らず「カタカナ混じり」の名前をつけたがる傾向があると言う。しかし、現代の若者は「欧米に追いつけ、追いこせみたいな感覚がなく」、古くからあったものにも自然に価値を見出せる世代。おじさんの「イケイケで新しい感覚」は、現代の若者には「イタい」のである。

ゲートウェイみたいな、いかにも無理して装っている駅名を、非常に不自然で力が入りすぎていて、脱力系の若者としては『おじさん痛いよねっていう印象』になるのではと感じます。

英語の発音

こうした話は、バブルの頃のことを思い出す。

当時、英語が話せる人の中には、日常会話の中に、アルファベットの言葉が入る時に、急にネイティブのような、いかにも英語という違和感のある発音を入れてくる場合があった。それは、ついうっかりという場合もあるのだろうけど、時折り、意図的にしていることもあったと思う。

どうして、そういうことが行われていたのかというと、一つの単語だけでも、そういうネイティブのような発音を入れると、周囲では「英語、うまいねー」と、本気でほめる人が一定数いたからで、だけど、それは、個人的には、自分が英語をしゃべれないことは棚に上げても、あまりかっこいいことだとは思えなかった。

名誉白人、みたいな言葉が頭に浮かぶからだ。

その後、「タカアンドトシ」が、「欧米か」というツッコミで、笑いを起こしてくれた時に、一部を英語発音にすることを「かっこいい」とする価値観は、やっぱりダサいのではないかということを、証明してくれたような気がして、ちょっとうれしかった。

社長メッセージ

「高輪ゲートウェイ」の名前を正式決定した頃もJR東日本社長であった深澤祐二氏は、2023年、採用サイトの「社長メッセージ」で、こうした言葉が並べている箇所がある。

ここからは、現在進めている「成長・イノベーション戦略の再構築」「経営体質の抜本的強化」「ESG経営の実践」という3つの軸を通して、具体的にどう社会を変えようとしているのかについて、少し詳しくご紹介します。

「成長・イノベーション戦略の再構築」では輸送サービス、生活サービス、IT・Suicaサービスの3事業を融合し、DX(デジタルトランスフォーメーション)・CX(コーポレート・トランスフォーメーション)を推進することにより新たな価値を生み出していきます。

「Beyond Stations構想」による新たな価値創造の場の提供や、eコマース「JRE MALL」の更なる強化、新幹線等による荷物輸送サービス「はこビュン」の拡大、「JRE POINT」を活用したお客さまそれぞれに合わせたサービスのブラッシュアップ、新たなデジタル金融サービス「JRE BANK」の創業準備、リアル空間とバーチャル空間を融合させたメタバースステーション「Virtual AKIHABARA World」の展開など、当社グループのアセットをフル活用して新しい暮らしの提案やデータを活用した新領域への挑戦に取り組みます。

高輪ゲートウェイや新宿・渋谷・大井町エリアの開発など、多様で魅力あるまちづくりも着実に進めていきます。国際事業においても海外プロジェクトへ積極的に挑戦するなど、世界の鉄道を技術で牽引していきます。生活サービス、IT・Suicaサービスの成長を加速し、3事業の融合と連携をさらに進めることで、モビリティ事業と生活ソリューション事業のセグメントの収益比率をできるだけ早く「5:5」にしていきます。

自分が、この内容をどこまで理解できるのかは別としても、やはり、カタカナやアルファベットの比率がかなり高い。

こうした文章の中では、「高輪ゲートウェイ」も自然に思えるものの、冒頭で紹介した、署名活動をした日本地図学会の今尾恵介氏の指摘が、年齢も含めて当たっているようにも、改めて思えてしまう。

今回「高輪ゲートウェイ」という駅名を最終決定したのは会社や役所の幹部の50−60代の「おじさんたち」に間違いない。その世代は、「新しいものを作るのが新しいんだ」「外国のものがえらい」という感覚があり、駅名に限らず「カタカナ混じり」の名前をつけたがる傾向があると言う。

こうした価値観が「50ー60代男性」に根付いているとすれば、それを変えるのは難しい。だから、「高輪ゲートウェイ」に関しても、それを決定した側は、その駅名批判自体に、理解も、共感もできなかったのかもしれない。

コロナ禍での開業

「高輪ゲートウェイ」駅が開業したのは、2020年3月14日。

コロナ禍が始まってしまい、3月2日から、全国一斉休校の期間中のことだった。

だから、基本的には、同年の4月頃は、その駅を通り過ぎるたびに、人が少なく、ひっそりした印象もあったが、当日は、やはりそれなりに人が来ていたようだった。

14日は早朝から初電を見ようと集まった多くの鉄道ファンでにぎわい、午前9時までに約6000人が駅を訪れた。父親と一緒に来た埼玉県に住む小学6年の男児は「他の駅とは全然違う。屋根や床がすごく綺麗だし、2階からホームに入ってくる電車がよく見える」と笑顔で話した。新型コロナウイルスの影響で小学校は休校しているが、久しぶりの外出を楽しめたという。

高輪ゲートウェイの中村多香駅長は「早朝から多くのお客様に来ていただき、注目される駅として開業できたことを嬉しく思う。(ロボットの活用など)最先端のサービスを取り入れた駅だが、今後も一歩先行くサービスを考えていきたい。安全を第一に、お客様から親しみやすく愛される駅にしていきたい」と報道陣に語った。新型コロナの感染拡大の影響で式典などは開かなかった。

批判

そして、その最先端サービスの技術の一つ AI「渋谷さくら」が批判を浴びた。

2020年3月14日に「高輪ゲートウェイ駅」が開業しました。様々なメディアが同駅を報じる中、デジタルサイネージ(案内用のディスプレイ)に表示されたAI駅員をめぐって、主にジェンダーの視点から批判が生じました。

この女性タイプの髪の毛を触るといった仕草が、典型的な「女性らしさ」といったステレオタイプを強調しているとして批判が集中しました。また女性タイプのキャラクターは「渋谷さくら」という名前がついており、名前や年齢など、AIとはいえ個人情報を聞き出すことができます。男性タイプもプライベートな質問に答える仕様になっていますが、男女関係なく、業務と関係ない個人情報をAIとはいえ聞き出せるのは、現代的な価値観に照らして問題があるといった批判も生じています。

このように議論されることが多いAIとジェンダーバイアスの問題ですが、以下では特に音声に注目してみたいと思います。

スマホやスマートスピーカーなど、私たちの多くが利用している機器に搭載されているAIアシスタント機能も、その多くのデフォルト設定が「女性の声」になっています(設定で男性の声に変更もできますが、少なくとも初期設定の声は女性が大半です)。

その理由は、男性の低い音は一部のスピーカーでは出しづらかったり、あるいは女性の声の方が温かみを感じられるといった調査が関係していると考えられます。しかしビジネス面を考慮したとしても、特に後者の点は従来の文化的ステレオタイプ(先入観、思い込み)が関係しており、社会的公平性の観点からも問題があります。

またこうした状況においては、AIが性差別を助長することになってしまいます。実際、2019年5月にユネスコ(国連教育科学文化機関)が提出した報告書においても、若い女性の声のAIアシスタントは性差別を助長すると指摘しています。

もちろん、こうした批判を、「高輪ゲートウェイ」に関する批判と同様に、無視することもできるはずだ。

だが、「グローバル」という価値観自体を再検討するのが現在であるとはいえ、再開発のテーマを「グローバル ゲートウェイ」に掲げている以上、現代のジェンダーの視点に十分配慮するべきだと思う。

そうであれば、「渋谷さくら」が、開業当時の姿になるわけがない。

大木戸

実は、個人的に引っかかっていたのが、歴史的な事実と「ゲートウェイ」の名称が、結びつけて語られていることだった。

高輪ゲートウェイ駅の名前の由来として引き合いに出される「高輪大木戸」の話をしよう。JR東日本は高輪ゲートウェイ駅の名前を発表したときに、いろいろ異論が出ることを意識してか、駅の命名理由に「この地域は、古来より街道が通じ江戸の玄関口としてにぎわいをみせた地であり、明治時代には地域をつなぐ鉄道が開通した由緒あるエリアという歴史的背景を持っています」と説明している。ここに出てくる「江戸の玄関口(ゲートウェイ)」は高輪大木戸のことだ。

話は江戸時代。

高輪大木戸は各街道に設けられていた、江戸への出入りを管理する門の1つ。旧東海道にあった大木戸だ。昼間は自由に行き来できるが、毎日「暮れ六つ」(およそ日没時)に閉められていた。江戸を守るための重要な役割を果たしていたのである。

それが置かれていたのは、高輪ゲートウェイ駅の少し北、高輪橋架道橋から第一京浜(旧東海道)に出てすぐだ。品川宿から来た人はここを越えると「江戸に着いた」と実感したことだろう。まさにゲートウェイだ。

個人的には、「大木戸」と聞くと、思い出してしまうのが、「江戸払い」のことだ。

【江戸払い】 ②「江戸払い」の追放刑にいうところの範囲。品川、板橋、千住、本所、深川、四谷大木戸より内部の町奉行支配場である。

つまり、「高輪大木戸」より、外へ出れば、「江戸払い」になる。

そして、この「大木戸」は日没時に閉められるのであれば、それは「江戸の内部」を守るためであり、当時の治安や幕府の支配には有効だったのだろうし、それは、軍事的な役割も担っていたのだと思う。

だから、その「大木戸」が、「玄関口としてにぎわいを見せた」のは本当だとしても、そうした華やかさばかりを強調するのは、この「大木戸」の歴史的な事実を正確に表現していない、という意味で、やや不適切ではないだろうか。

玄関口かもしれないけれど、そこは、江戸を守るために閉じた役割をする「ゲート」なのだから、それを無邪気に「ゲートウェイ」と表現するのは、意図的に、こうした歴史を無視しているからなのだろうか。

品川宿

ジョージ秋山の「浮浪雲」の舞台は、品川宿。

それは、ドラマ化もされたが、その地域は、決して上品とは言えず、様々なドラマが起こりやすく、それは品川が「大木戸」で仕切られた「境界」的な場所であるから、漫画の舞台に選ばれたのではないか、と改めて思う。

それは、ジョージ秋山の他の作品から見ても、おそらく妥当な見方であって、そして、「浮浪雲」の描いた「品川宿」の方が、リアルな江戸時代の「大木戸」付近ではないだろうか、とも思う。

歴史遺産

署名運動まで起こした「高輪ゲートウェイ駅」の周辺は、開業から3年以上が経って、今も工事が進んでいる。

そして、その駅の名称に関しても、あまり言及されなくなった。

それでも、山手線の駅名が並んでいるのを見ると、あまりにも異質な「高輪ゲートウェイ駅」は、やっぱり、本当の意味ではなじめない。普通に「高輪」だけだったら、日常への浸透も、とてもスムーズだったのではないか、と「いまさら」と言われても「今でも」思う。

ただ、個人的には、駅に着いて、ドアが開いて、ホーム近辺の光景は知っているが、ただそれだけで、駅には一度も降りたことがないし、2022年10月の記事を読んで、恥ずかしながら、工事が遅れている理由を初めて知った。

実は、当初の予定より駅周辺の再開発プロジェクトは完成が遅れています。その理由は「高輪築堤跡」が発掘されたことです。

高輪築堤は、1872(明治5)年に日本初の鉄道が開業した際、海上に線路を敷設するために築かれた鉄道構造物。特に注目は、日本および世界的にも重要な近代化遺産の1つである「石垣」です。

高輪築堤は、明治末期から昭和初期にかけて埋め立てられました。その後、正確な位置が不明となっていました。

港区教育委員会によると「特に、第七橋梁付近の石組みの遺構は、三代歌川広重の錦絵に描かれた築堤を想起させ、美しい石積み、弧を描く形状など、圧倒的な魅力を備えている」とのこと。広重が描いた『東京名所図会』の「高輪の海岸」には、海上に築かれた石垣と線路の上を汽車が走る様子が見られます。

この発掘により、高輪築堤跡の2ヵ所を現地保存、1ヵ所が移築保存され、開発予定の3街区の建築計画が変更されました。

この海上の石垣と、その上を走る汽車は、この記事↑の中の浮世絵で見ても、美しいといっていいものだと思う。

この歴史遺産が、どんな経緯で埋められてしまい、忘れられたのかは、それで一つの重要な歴史の経緯だと思うのだけど、「大木戸」を「ゲートウェイ」と結びつけるよりは、この発掘された「石垣」の方が、もっと未来につながりそうなイメージを内包していると思う。

これからでも、この遺跡の方を重視し、そのことと現在の駅のつながりを強調し、未来につなげるメッセージを掲げた方が、説得力があると思うのだけど、どうだろうか。

(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。

記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。