那須に暮らすリモートワーカー、1年間の本格農業研修に参加してみた。【那須塩原チャレンジファーマー研修】

このnoteは、以下の疑問を持った読者を想定しています。

・農業に興味がある

・野菜の育て方を勉強したい

・農業研修(チャレンジファーマーなど)を受けてみたい

2022年から会社勤めをしながら趣味として家庭菜園を始めたのですが、本格的に農業を勉強したく、2023年より那須農業公社が主催する「チャレンジファーマー事業」に参加しました。

チャレンジファーマー事業とは、那須に住む市民なら誰もが参加できる農業研修です。約1年間、20コマの講義を通して基本的な栽培ノウハウを学べます。

このnoteでは、チャレンジファーマーを1年間受講した私が

・研修内容

・育てた野菜

・学んだ内容

・受講してよかったと思えるポイント

・改善できそうなポイント

・研修をオススメできる人

・研修をオススメできない人

について紹介します。

というのも「初心者向けの研修ならぜひ受けたい」と研修について調べてみたのですが、内容がほとんど公開されていないため、受講前に内容を想像することが難しかったんですよね。

そのため、「もっと家庭菜園のノウハウを一から教えてもらえると思った」と事前に想像した内容とギャップを感じ、研修を辞められた方もいました。

この記事では研修内容を詳細にまとめているので、読み終われば

・自分ならこの研修を受講する価値がありそう

・思ってたのと違うから別のやり方で農業を学ぼう

を判断することができます。写真をたくさん使って読みやすい構成を心がけたので、ぜひ受講前の判断に活用してください!

このnoteは市から依頼されているわけではなく、私個人が勝手にまとめています。内容の不備は僕個人に連絡ください。ちなみに、自分は去年まで土に触れた経験がないIT系の会社員でした。畑を始めた経緯や1年目の感想は以下のnoteで紹介しています。併せて読んでもらえると嬉しいです。

執筆 すさやさい(https://3kdzuk.com/)

イラスト 新美堂/shinbido(@shinbido_)

デザイン 8732企画室(https://8273.design/)

チャレンジファーマー研修とは?

チャレンジファーマーとは、農業に関心がある市民を対象に、年間20コマの講義を通して「野菜栽培の基礎」を学べる研修です。

具体的な講習内容は以下のようになっています。

これを見ると、かなり真剣に野菜の育て方を学べるとわかるはず。講師の方も省庁や教育現場で何十年も働いてきたプロが担当してくださり、独学ではなかなか身につかない野菜の扱い方を学ぶことできます。(しかも研修費は年間わずか5,000円…!)

どんな野菜を育てる?研修で育てた野菜

約1年の研修では、春夏秋冬の季節野菜を13品目育てました。

1. 大玉トマト

2. ナス

3. きゅうり

4. ネギ

5. 人参

6. 白菜

7. ブロッコリー

8. 大根

9. カブ

10. 春菊

11. 小松菜

12. ほうれん草

13. 水菜

夏と秋で育てた野菜を紹介していきます。

🌴春〜夏に育てた野菜(4月〜9月)

夏に育てた野菜は以下の3品目です。

・大玉トマト

・ナス

・きゅうり

支柱を立て、側枝を誘引していく果菜類を育てました。初回の実技は鉄パイプを組んでいく重労働で、家庭菜園では中々味わえない経験でした。

大玉トマトは降雨で実が割れてしまうので、支柱の周りにビニールシートを巻きました。雨で風の強い日の作業だったので、ビニールが揺れて大変でした。巻き終わった後はヘトヘトに疲れましたね。

実際に育てた野菜はこちらです。

雨よけをしたこともあって、トマトの出来は研修始まって以来最高の出来だったそうです。畑に行くたびにカゴいっぱいに野菜が取れるので、今年は一切きゅうりとナスを買いませんでした。

🍁秋〜冬に育てた野菜(6月〜11月)

夏は3品目でしたが、秋以降は10品目の野菜を育てました。

・ネギ

・人参

・白菜

・ブロッコリー

・大根

・カブ

・春菊

・小松菜

・ほうれん草

・水菜

実をつける果菜類と違って、根菜類と葉菜類は管理が楽です。そのため品目を3倍に増やすことができました。バリエーションが豊かで収穫が楽しかったですね。

まとめ

年間を通して、いろんな科目の野菜をバランス良く育てることができました。

・実をつける果菜類(トマト、ナス、きゅうり)

・根を育てる根菜類(ネギ、人参)

・葉を育てる葉菜類(ブロッコリー、白菜、青菜)

特にネギと春菊は美味しかったですね。産直で売っているネギよりも水々しく香りが豊かで、来年から自分でも育ててみようと思いました。

プロ農家を見学できるって本当?研修で訪問した農家さんたち

野菜を育てる圃場研修とは別に、プロの農家にお邪魔する実地研修が3回ありました。

見学に行くプロ農家さんのバリエーションが非常に秀逸で、

・大量に育てて大量にJAに卸す大規模農家

・那須高原ブランド野菜を育てる老舗農家

・東京に独自販路を開拓した挑戦的農家

といった具合に、農家さんの特徴がうまくばらけています。

「農業でどう稼ぐのか」を体感できるように、色んな稼ぎ方を実践している農家さんの話を直接聞けるのがありがたかったです。

加えて、プロ農家さんの土はやはり素晴らしいです。これこそ"団粒構造のふかふかの土"というものを目の当たりにして、微生物の重要性を実感しました。トップレベルの畑を目の当たりにできたのは、これから農業やる上で非常に参考になりました。

どんなことを研修で学ぶ?内容を紹介

研修は以下の3構成となっています。

①机上研修:お勉強

②圃場研修:農場での作業

③実地研修:プロ農家見学(全3回)

また研修内容は、見学に行くプロ農家さんから逆算して組まれています。

・「果菜類」のプロ農家さんに見学いく前に果菜類の勉強と農場研修

・「根菜類」のプロ農家さんに見学いく前に根菜類の勉強と農場研修

・「葉菜類」のプロ農家さんに見学いく前に葉菜類の勉強と農場研修

「机上で習ったこと+圃場研修で実際に同じ野菜を育てた経験」をもとにプロ農家を訪問するので、より実感を持って農場を見学できます。例えば、

「同じ野菜なのに育て方が全然違う」

「プロ農家の方がたくさん実がついている」

「土の柔らかさが違う」

など、研修前には気づかなかった観点で農場を見学できるはずです。

また余った時間では、

植物の生態系の基本

土壌づくりの基本

施肥の基本

農薬の基本

農業系の法律

農業機械概論

などの基礎知識を学びます。

まとめると、チャレンジファーマー研修基礎コースは以下2つの内容を学べると考えれば、大枠イメージが掴めると思います。

(1)果菜類(トマト等)・根菜類(ダイコン等)・葉菜類(キャベツ等)といった基礎的な野菜を、「机上学習→圃場研修→プロ農家見学」のサイクルを通して習得する。

(2)農業法やトラクターの操作、農薬の使い方など、プロ農家になるには必須の知識を机上学習で補う。

補足:机上研修で使う教科書について

机上研修では、農業高校の生徒向けの教科書をメインで使います。

この教科書の注意点として、野菜の育て方について一通り学べる一方、専門用語が遠慮なく出てくるのでかなり難しいです。

例えば内容を一部抜粋します。おそらくこれを初見で理解できる人はいないと思うので、専門用語をネットで調べながら学習していく必要があります。

主枝の第1花の直下の葉えきからえき芽が伸びて第1側枝となり、その下の葉えきからえき芽が伸びて第2側枝となる。第1側枝と第2側枝は、第2葉と第3葉の節間に第1花を分化し、主枝と同様に2葉ごとに第2葉と第3葉を着生する。

あまりにも難しいかったので、僕の方でわかりやすい辞書を作成しました。研修を受ける方は、こちらを参考にしながら学んでもらえればともいます。

また教科書に載ってないような情報(那須の土地にあった栽培カレンダーなど)はプリントが配られます。毎週たっぷりのプリントが配られるので、最終的には大型ファイルがいっぱいになるほどの補助教材が出来上がります。

結局受講してよかった?感想まとめ

さて、ここまで

・研修内容

・育てた野菜

・学んだ内容

についてざっくり紹介してきました。

「結局受講してよかったの?」と疑問に思う人に向けていうと、個人的には受講してメリットがあったと言えます。

ここでは具体的に何がよかったのか、メリットについて紹介していきます。

メリット①農業の基礎知識が身についた

もともと研修を受けた理由は「野菜の育て方を体系的に教わりたい」からでした。高校で生物を習わず、実家が農家でもない自分は、野菜に関する基礎知識が圧倒的に欠けています。

例えば一年前の自分は、以下の問いに答えることができませんでした。

・よい土とは何か?土づくりは何をすればいいか?

・野菜はどう育つのか?どう管理すればいいのか?

・肥料とは何か?

・いつどんな肥料をあげればいいのか?

・なぜ病気になるか?

・病気を防ぐにはどうすればいいか?

何もわからないのでとにかく種を撒き、雑草を抜いて、育ってきたら収穫していましたが、収穫量は少なく、管理も全くできていませんでした。

しかし研修では、教科書と補助教材をたっぷり使って知識を詰め込みます。ついてくのは大変ですが、野菜に関する栽培知識は一通り身につけられるので、頭の中にインデックス(辞書)がつくられます。

学習においては「全体像を掴んでから細部を学ぶ」ことが重要ですが、チャレンジファーマー研修は野菜栽培の全体像を掴むのに最適でした。

何か壁にぶつかったとき、「あの分野の、あの知識を調べてみよう」と思いつけるので、2年目のタイミングで研修を受けれたのはよかったですね。

メリット②身体で野菜の育て方を覚えられた

2つ目のメリットは、手を動かすことで、知識だけでなく身体で野菜の育てからを学べたことです。

農業研修では、学習の直後に農場研修やプロ農家の見学ができるので、学んだことを身体に覚えさせることができます。

この効果は大きく、例えば茄子の農家さんの元で何十本の芽かきを実施しましたが、この経験以降、どの脇芽を落とせばいいか、"感覚的に"わかるようになりました。

果菜類を育てる上で "芽かき" は必須ですが、初心者は(テキストで覚えても)どの芽を落とせばいいのかわからないと思います。

芽かき(めかき): 目的とする収穫物や栽培方法に適していない不要な芽を取り除くこと。 徒長や不必要な着花を避け、草姿を整えるために行う。 キク栽培などでは、わき芽だけを除くと頂芽に栄養分が集中し、大きくてよい花を咲かせることができる。

しかし机上研修→農場研修→プロ農家見学の流れを通して、果菜類を含めてあらゆる野菜の育て方がイメージできるようになりました。

メリット③鍬など、道具の使い方も学べた

また野菜の育て方に加えて、

・鍬の使い方

・畝の作り方

・良いの苗の見極め方

・苗の植え方

・支柱への誘因の仕方

・支柱の組み方

といった細かい道具の使い方も身につけることできました。

農業は、「野菜をどう育てるか」に加えて「どう機材・道具を扱うか」の知識も必要です。

研修ではどちらの基礎技術も身につけられたのがよかったです。

メリット④自分の農園を見てアドバイスをもらえた

4つ目のメリットは、自分の農園を見て、プロから直接アドバイスもらえたことですね。

研修を受講している人は、希望すれば20坪の個人圃場を借りれます。空いてる時間を見つけて、講師から個人圃場のアドバイスをもらうことができます。

思うように生育がうまくいかなかったり、病気が出てしまったり、いつ収穫すればいいかなど、初めて農業をやる方はわからないことがたくさんあると思います。

その点、チャレンジファーマーでは講師に直接アドバイスをもらうことができるので、自分の興味関心や知識レベルにあったアドバイスをもらうことができます。

今年、講師の方にアドバイスもらいながらカボチャの空中栽培にトライしてみました。初めてながら、省スペースでカボチャをたくさん育てることができました。

また「トウモロコシの実が潰れているなら、収穫が遅すぎるサイン」とも指摘いただきました。自分は毎度収穫が遅れてしまう癖があるので、こういう見分け方を教えてもらったのもよかったですね。

メリット⑤地元の土地の特徴がわかる

初回講義は「那須の土地の特徴」でした。

那須高原の歴史を紐解いて、土の特徴が何で、畑をやるなら何を注意すればいいか教えてもらいました。

具体的には、

・那須は扇状地で土を深く掘ると石がゴロゴロ出てくるので、耕すときに石を丁寧に取り除くこと

・酸度が非常に高く、リン酸が不足しがちな土地なので、窒素成分をたっぷりやらないと野菜が育たないこと

などです。市販の教科書には地元の特徴は書いてないので、那須の研修ならではの知識でしたね。

こんな人にはおすすめできない?注意点まとめ

チャレンジファーマー研修は上にあげたようなメリットがある一方、注意点もあります。

受講して貴重な時間を無駄にしないよう、デメリットの部分も知ってもらいたいです。

注意点①「家庭菜園」を目的とした研修ではない

受講を検討する方に最初に知ってもらいたいのは、チャレンジファーマーは「家庭菜園の知識・技術を一から教えてもらう研修」ではありません。もちろん研修内容は家庭菜園をやる人にも参考になる部分が多数ありますが、あくまで研修の対象は「農業を本気でやりたい人」だと思います。

例えば、家庭菜園をやるにはまず「土づくり」の知識・技術を習得する必要がありますが、その講義は6月に行われます。また畝作りの圃場研修は9月です。遅くとも4月には畝作りを終える必要があるので、講義を待っていたのでは絶対に間に合いません。

また農業法関連知識、大型トラクターの操作、農薬の取り扱い方法など、家庭菜園では恐らく必要ない知識を毎度2時間ほど机に座って学習します。さながら大学の講義のようです。「今習ってるこの知識、いつ使うの…?」と思いながら2時間講義を受けるのは大変です。

加えて、花芽分化や脇芽といった専門用語は自分で調べて学んでいく必要があります。(そして使用する教材も農業高校生向けのもので難解なので、教材を理解するために別の教材を使う…といった二度手間が発生します)

以上の状況のため、「もっと家庭菜園のやり方をわかりやすく1から教えてくれると思っていた」とコメントし、途中で抜けられた方もいました。最初から手取り足取り教えてくれる家庭菜園の塾のように思っていると、内容が高レベルなのでギャップを感じられると思います。

冒頭述べた通り、趣味で家庭菜園をやる人にも参考になる研修だと思いますが、自分から積極的に知識・技術を習得しようとする姿勢が必要です。研修で全てを教えてもらおうとするのではなく、個人圃場を借りてYouTubeなど活用して同時並行で学んでいくのをオススメします。

注意点②夏場の作業は超大変

農業研修は、

農場研修:8:30—11:00

机上研修:11:00—12:30

といったスケジュールで進みます。

特に夏場は35度を超えた猛暑の中で2時間作業しますが、圃場に日陰がほとんどないため、倒れそうになるくらいバテます。

講義は圃場研修のあとに行うので、汗をたっぷりかいた後に冷房の効いた部屋で2時間講義を受けるのは、急に体が冷えて非常にキツかったです。

家庭菜園なら早朝や夕方など気温が落ちた時に作業できますが、研修は午前中の決まった時間に作業するので、夏場の作業は覚悟しておいた方がいいです。

注意点③マーケティングに関する講義がない

先ほど述べたように、この研修は「趣味で家庭菜園を始めたい人」向けではありません。どちらかというと「本格的に農業を始めたい人」向けのスタートダッシュ研修だと思います。

とするならば、新規就農後の稼ぎ方がイメージできるよう、マーケティングの講座が一つあっても良いでしょう。

例えば、

・農業で稼ぐにはどんなやり方があるか

・慣行農業、有機農業、自然農など、農法ごとに稼ぎ方の違いはあるか

・どんな販路があるか

・どうやったら販路を自分で開拓できるか

・就農して伸びてる農家の紹介

など、「今から新規で参入した農家が食いっぱぐれないようにはどうしたらいいか?」にヒントがもらえるような講義があると嬉しかったです。

農家は稼げないイメージがあるので、スキルや知識だけ覚えても中々新規参入しづらいと思います。

そのため「どう稼ぐか?」がイメージできると、未経験からプロ農家になる方を増えるかと思うので、来年からぜひ検討してほしいです。

おわりに チャレンジファーマー研修まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございました。長くなったので、このnoteの内容の要約を掲載します。

どんな人が受講してる?

・平均年齢は40~50歳ほど。30代以下は2~3名

・男女比は半々

・プロ農家志望より、家庭菜園目的の方が大多数(多分)

受講場所は?

・栃木県農業試験場

どんな野菜を育てる?

・13品目ほど。春夏は3品目。秋冬は10品目

どんなことを学ぶ?

・(1)果菜類(トマト等)・根菜類(ダイコン等)・葉菜類(キャベツ等)といった基礎的な野菜を、「机上学習→圃場研修→プロ農家見学」のサイクルを通して習得する

・(2)農業法やトラクターの操作、農薬の使い方など、プロ農家になるには必須の知識を机上学習で補う

メリットは?

・基礎技術を一通り習得できる

・個人農場にもアドバイスがもらえる

・那須の土地の特徴がわかる

注意点は?

・趣味で家庭菜園を始めたい人向けの研修ではない

・夏場の作業はきつい

・マーケティングは学べない

もともとチャレンジファーマーを検討した際、そのネット上の情報の少なさから、「自分が講義内容をまとめて紹介するしかない!」と考え、初回の講義から新聞記者になったようなつもりで勝手にnoteにまとめていました。

こんな贅沢な講義内容が僅か5,000円で学べるのですから、市の制度は絶対活用したほうがいいです。ただし生活者がアクセスできる市の情報に限りがあるため、その制度が十分に活用されていない印象があります。

チャレンジファーマー制度自体は、市の広報誌に掲載されているので認知している市民も多いでしょう。しかし冒頭に挙げた通り、その内容を受講前に把握することは難しかったです。

このnoteが、チャレンジファーマー研修ないし市の農業の取り組みを興味を持つ人に有益に活用されたなら、当初の目的は達成されています。もしご期待に添える内容だったら、このnoteのコメントやInstagramのDMでご連絡いただけると嬉しいです😊

またチャレンジファーマーのような市や県、企業が行っている研修制度が他にあるなら、ぜひ受講して情報を公開していきたいです。もし制度を知ってる方いたらご連絡ください!

(あと、研修が終わったら個人圃場を返さないといけないので、来年畑をやる場所がありません。もし那須で農園を一部貸し出してくれる方いたら教えてください😌)

インスタグラム:https://www.instagram.com/3kdzuk/

お問合せ:https://3kdzuk.com/

研修のよくある質問(FAQ)

ここでは、チャレンジファーマーを実際に受けてみたい人に向けて、研修の詳細な情報をご紹介します。

どんな人が学んでる?受講生の特徴

元々は「シルバーファーマー事業」という65歳以上の方を対象とする研修でしたが、現在は那須塩原市在住の方であれば何歳でも受講できます。

初回講義で、受講生の年代について紹介されていましたが、平均年齢は毎年下がっているみたいです。実際、仕事をしながら研修を受けてる方も数人いらっしゃいました。

年齢:

10代:1人

20~40代:7人

50~70代:11人

80代:1人

男女比:

同じくらい

どこで学ぶ?受講場所の紹介

WEBページでは受講場所が紹介されてないので、どこに通うかイメージできない方も多いと思います。

研修場所は、「栃木県農業試験場(栃木県那須塩原市埼玉9−5)」という場所です。座学や農場研修は基本この場所で行います。

また研修生は希望すれば20坪の個人圃場が借りられます。試験場の中に個人圃場があるため、移動に手間がかかりません。

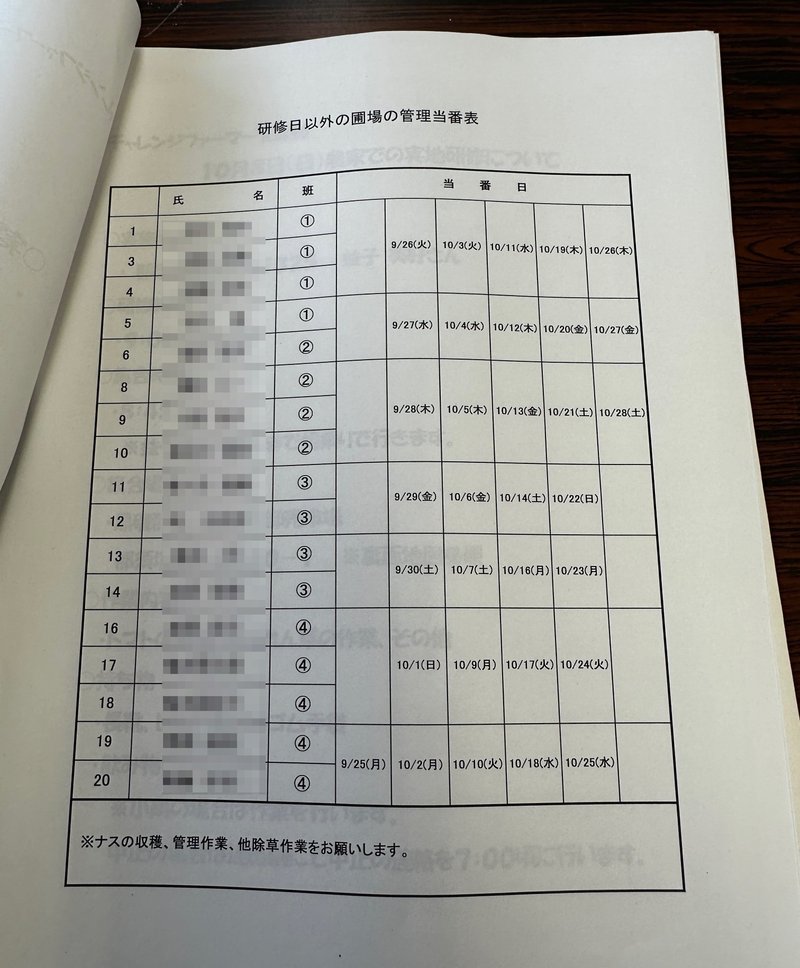

管理当番はどのくらいの頻度である?

20コマの研修に加えて週に1回ほど管理当番があり、植えた野菜の芽かきやホルモン処理、草取りなどをグループに分かれて実施します。1回の当番での作業時間は1~2時間程です。

各回ではどんなことを学んだ?

「もう少し詳しく研修内容を知りたい!」という人に向けて、各回で習ったことをダイジェスト形式で紹介していきます。

1回目

初回の講義では、那須塩原市の開墾の歴史を紹介しながら、土地の特徴や野菜を育てる時のポイントを習いました。那須はもともと「人の住めない不毛の土地」と言われていたそうです。今では考えられないですね。

2回目

2回目の講義では、野菜が育つ良い土の作り方を習いました。当たり前のことですが、野菜は根→茎→葉の順序で育ちます。すなわち、根が育ちやすい・栄養を吸収しやすい土を作るのが大切ということです。また実地研修では果菜類を育てるための支柱を組みました。

3回目

3回目の講義では、野菜の育成に必要な栄養の素の調べ方を習いました。野菜を育てるには窒素・リン酸・カリウムの3大栄養素が必要ですが、その必要量は野菜によって異なります。県が出版している施肥基準書を参照しながら、各野菜に必要な栄養素の調べ方を学びます。

4回目

4回目の講義では、ナス科、ウリ科、イチゴ、とうもろこしなど果菜類(実をつける野菜)の育て方を習いました。また実地研修ではナス、トマト、キュウリの苗を植えました。

5回目

5回目はナス農家さんへの見学でした。習った内容をもとに、プロが育てたナスを見学しました。前回ナスの管理を学んでいたので、プロ農家で習ったことが実践されていたことに気づけました。

6回目

6回目は、良い土壌の作り方と追肥のタイミングについて、別資料を見ながら復習しました。また初心者には難しいネギの定植方法についても学びました。

7回目

7回目は、大根や人参などの根菜類の育て方を学びました。またナスが大きくなってきたので、V字に支柱を立てて誘因していくやり方を学びました。

8回〜9回

8回と9回目の講義では、野菜に起こる病気の原因と種類、その対策について学びました。また人参の定植に向けて畝作りを行いました。

10回目

10回目の講義では、那須高原で根菜を育てている大根農家さんに見学をしました。

11回

11回目の講義では、農薬について学びました。家庭菜園ではあまり習わない内容なので興味深く聞きました。

12回〜15回

この回では、白菜やキャベツなどの葉菜類の育て方を学びました。実地研修では人参の間引き、葉菜類の定植・種植え・管理を行いました。

16回目

16回目は葉菜類農家さんへの実地研修でした。収穫が終わりかけのトマトを掃除した後、ほうれん草の育てからを教わりました。

17回目

17回目は、トラクターなどの機械の動かし方について学びました。実際に中に乗って操作パネルを触りました。この機械は400馬力(人間の4,000倍の効率)だそうです。

18回目

これまで育てた秋野菜の収穫を行いました。ほうれん草、水菜、春菊、チンゲン菜、小松菜、カブ、ブロッコリーや白菜、ネギなどたくさんの野菜をたっぷり収穫しました。

19~20回目

いよいよ講義も終盤。受講生全員で研修の総括を行ったあと、収穫した野菜を使った鍋パーティーを行いました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?