「PFM Patient Flow Management」が地域医療の不の解消に介入する

Written by 病院建築note(医療機器出身のゼネコン社員)

いまの日本の医療は満足の追求ではなく、負の解消がキーであると思うので、この題名にしました。

私はこの「不に介入する」という言葉がとても好きです。

最終的には私の仕事である病院建築を通して、「医療業界の不」に介入したいと思っています。

「PFM」 Patient Flow Managementという言葉があります。

2025年には団塊の世代が後期高齢者となります。

医療需要がピークを迎える日本ではとても重要な考え方です。

※医療2025年問題 https://note.com/365days_tensyoku/n/nb03fc54e3d49

■PFMに興味を持ったきっかけ。

先週、関西の地方都市に竣工したばかりの病院を見学しました。

前職の医療機器営業のときは自社の製品が入っている手術室や外来しか見ていませんでしたが、ゼネコンの立場で病院全体を見ると、違う景色が見えました。

その中でも特に興味を持ったのが「患者支援センター」という場所です。

病院のエントランスを入ると、すぐ目に留まる位置にありました。

患者支援センターはこれから入退院を控えている患者さんの不安に寄り添う場所です。

手術のために入院される患者さんの基本情報を聞いて、安心・安全に入院生活が送れるためのサポートをしています。

また退院後に患者さんが安心して地域で療養できるよう地域にある医療機関と連携を図りながら療養生活の支援をします。

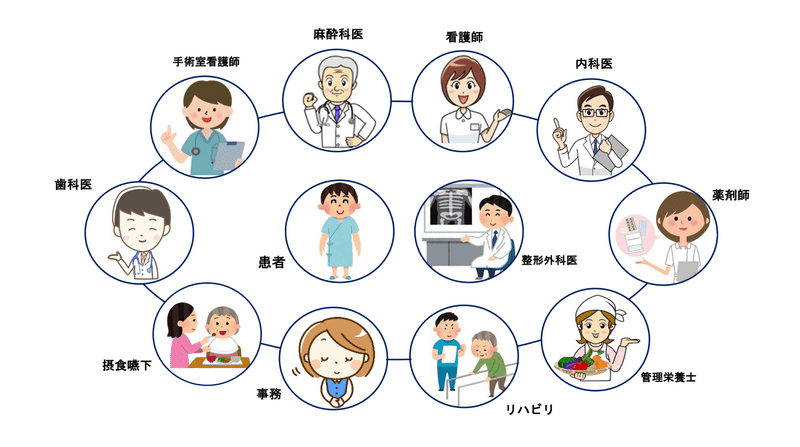

病院組織だけでなく、ケアマネジャー、介護福祉士、管理栄養士、在宅医療、薬剤師、市町村などと連携し、患者のスムーズな入退院をサポートしています。

調べてみると、この手法はPFMと言われることが分かりました。

■PFMとは何か。

入院患者の基本的情報を入院前の外来診療の段階から収集し、アセスメントすることでより安全・安心できる入院生活や退院支援を行うために組織的に活用する仕組みです。

PFMが求められる背景には特に急性期病院(24時間体制で重症者の治療や検査をする役割を担う病院)を取り巻く経営環境の変化があります。

近年の診療報酬改定により病院の機能分化と平均在院日数の短縮が進みました。

機能分化により急性期病院での入院は症状にもよりますが2週間程度になっています。その後は回復期の病院に移ることになります。

病院の経営は非常に厳しいので、病床稼働率を上げる必要があります。

そのためPFMでは身体面・精神面・社会面の情報をヒアリングして事前に介入の必要性を判断します。

入院前からケアマネジャーや訪問看護師、地域包括支援センター及び市の職員と連絡を取り対応することもあります。

必要な医療処置を自宅で継続するための訪問診療や訪問看護の調整をして患者が退院し易くしたり、在宅で生活できるように必要な介護サービスの調整をします。

■PFMのメリットは?

・PFMでは事前に看護師や医師事務作業補助者が、入退院の日程調整や説明します。そのため医師の事務作業負担を軽減できる。

・ケアマネジャー、介護福祉士、ケースワーカー、市役所職員など他業種が連携することでスムーズに入退院を迎えることができる。

通常入院は出勤している従業員の多い平日の偏ります。

たとえばPFMにより患者やケアマネージャーにヒアリングして日曜日の入院が調整可能であることがわかったとします。

そうすると手術室が比較的空いている月曜日に手術することも可能なため、稼働の効率が上がります。

病院の手術室には限りがあります。また診療科ごとに曜日と時間帯が振り分けられているので、医師が手術可能でも部屋が空くまで手術できないこともよくあります。

そのためPMFによって外科医の数は変わらなくても、手術件数が伸びるという現象が起こるそうです。

業務効率化による手術件数の増加,入院単価の上昇は病院経営に好影響をもたらします。

また並行してそれまで医師が行なっていた検査や手術の説明、それらの予約手配などの事務作業を看護師や医療事務に移管します。

医師の負担を減らすことで、手術に集中することができます。

このような取り組みにより、平均在院日数の短縮、病床稼働率の、新入院患者数の増加、救急搬送患者の受け入れ数拡大、手術件数増、在宅復帰率の向上などに効果があります。

何よりも早く退院できるようになれば患者の満足に繋がります。

■PFMの実現にはクリニカルパスが必要。

PFMの成功には,PFMを支える看護師や医師事務作業補助者が効率的に動けるシステムを作る必要があります。

そのために欠かせないのは,説明項目,検査項目などの標準化です。

こういったケアプロセスの標準化を「クリニカルパス」といいます。

クリニカルパスを作成することで医師による処置のバラつきが軽減され、余計な確認作業が減るので業務効率化が進みます。

■本当の意味で医師の働き方改革に繋がる。

医師に代わって手術説明を行う看護師や、代行入力・日程調整を行う医師事務作業補助者を設けるなどのPFMにより、医師の本来の仕事である治療する時間を創出します。

つまり業務効率の改善に繋がります。

2024年4月から医師の残業上限を年960時間とする規制が始まります。

そもそも医師の高齢化によるリソースが減少に加えて、医師単体の労働時間も減ります。

医療の業務効率化が求められる日本では、ますますPFMの重要度が高まっていくと思います。

単に働く時間を減らす改革は求められていません。

最後までお読み頂きありがとうございました。

--------

hospital architecture note

mail:07jp1080@gmail.com

-------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?