最近の記事

まちづくりとは、かけがえのない心のふるさとをつくること。時とともに変化しても、個性ある居心地の良いまちは人々の心の中に残り続ける。

一級建築士で有限会社「スタヂオ・カタリスト」の代表取締役である松原永季(まつばらえいき)さん。「TeamZoo・いるか設計集団(以下、いるか設計集団)」の一員として神戸で就職した3年後に阪神・淡路大震災に被災。まちづくりコンサルタントとして、神戸の復興まちづくりに携わるようになったことをきっかけに、まちの個性を存分に活かしつつ防災対策もできるまちづくりを目指してきた。現在は駒ヶ林を拠点に活動する松原さんに、震災での経験がもたらしたもの、そして、人々の“記憶のよすが”になるまち

新聞で命を守り、新聞で記憶を遺すために、地元メディアだからこそできること。 市民の視点に立ち、市民に伝え、市民の暮らしを豊かにする神戸新聞。

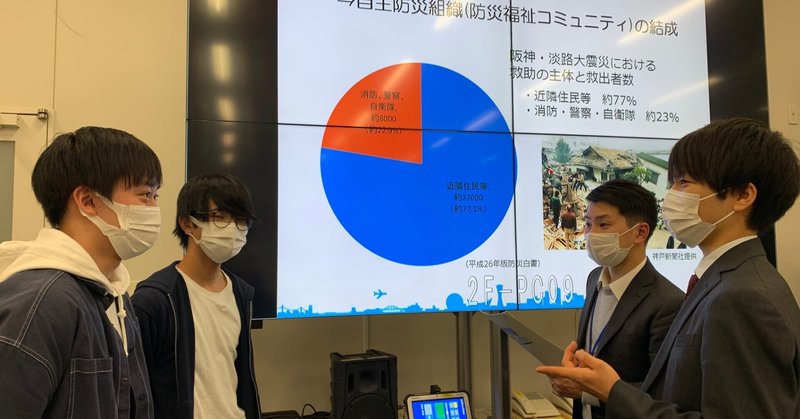

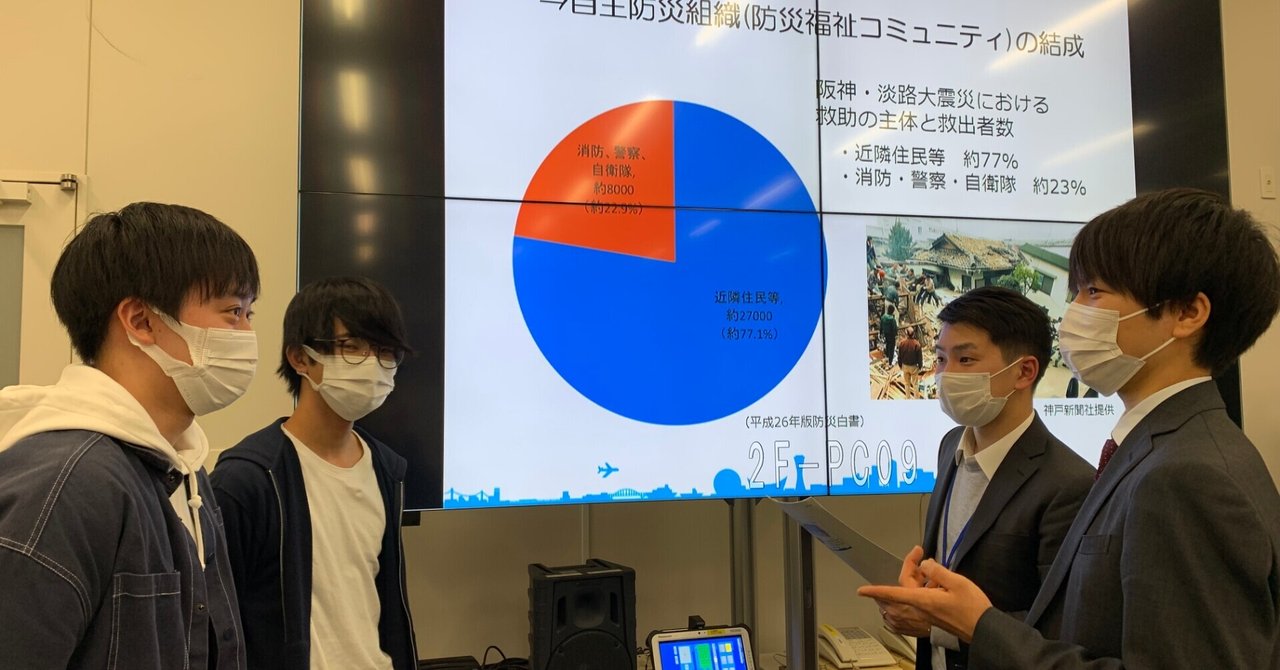

まだインターネットが十分に普及しておらず、今ほど手軽に情報を手に入れることができなかった時代に発生した、阪神・淡路大震災。避難所に正確な情報を伝え、不安に陥る市民たちに強い安心感を与えたのが、神戸新聞だった。 阪神・淡路大震災で甚大な被害を受けたにもかかわらず、1日も休むことなく新聞を発行し続けた神戸新聞。自らも被災者となった神戸新聞が、あのとき伝えたかったことは何なのだろうか。 また、震災を経て神戸新聞の紙面は劇的な変化を遂げたという。これからの神戸新聞が伝えていきたいこと

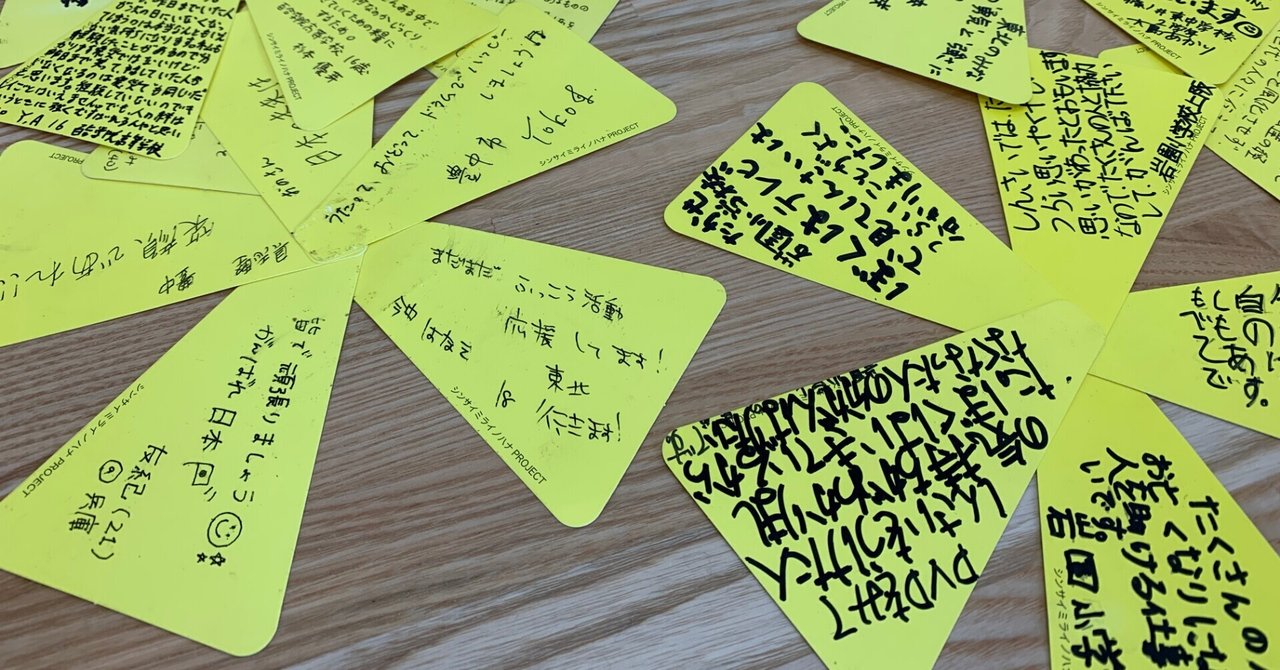

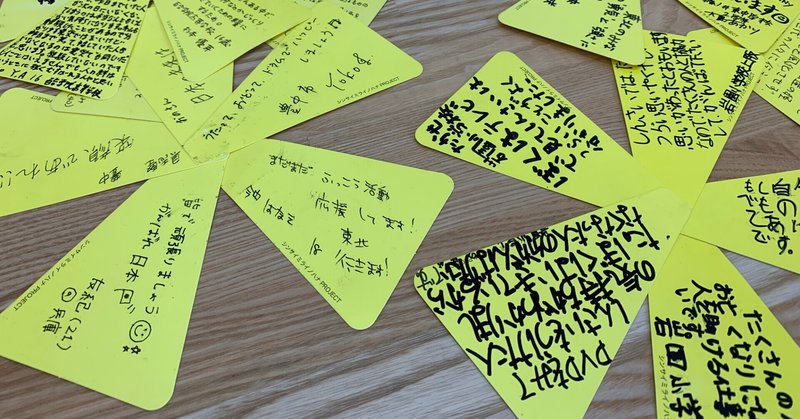

震災が私たちに教えてくれたものは、人と人との繋がりだった。震災を経験した人、経験していない人の想いを結ぶ、シンサイミライノハナ。

皆さんは、「シンサイミライノハナ」の存在をご存知だろうか? 花びらに見立てた黄色いメッセージカードに、一人ひとりの震災に対する想いが書き込まれ、5枚の花びらが1つの花となって「シンサイミライノハナ」が完成する。 そうして各地の被災地に届けられた「シンサイミライノハナ」はまちの中に飾られ、人々の心に優しく寄り添い、そのあたたかさを教えてくれる。 NPO法人Co.to.hana代表の西川亮さんが始めた、「シンサイミライノハナ」を集めて届ける「シンサイミライノハナPROJECT」は