記事一覧

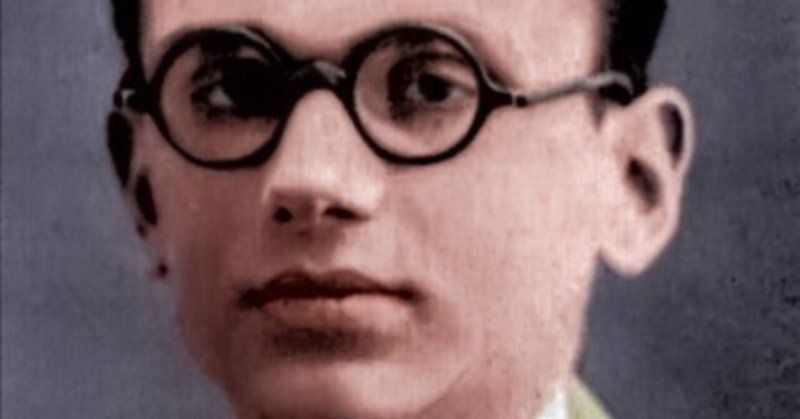

丸山眞男がシュミットを引用した理由

丸山眞男は「超国家主義の論理と心理」(1946)の中で、カール・シュミットの「中性国家」という用語を引用している。

「中性国家」とは、ヨーロッパ近代国家の特徴を表すものである。真理や道徳に関して価値中立的な国家のことだ。

これを日本の超国家主義と対比させ、後者を批判する意図がうかがえる。

しかし内容の正否以前に、ナチのイデオローグと目されたシュミットを引用しては説得力が無くなるのでは?との疑

「現代文講師」の限界

中学・高校の国語の先生は、現代文・古文・漢文のうち複数を担当する場合が多かったと記憶する。

それに対し大手予備校の国語の先生は、上記三科目のいずれか一つだけを担当することが多いようだ。

現代文の予備校講師は、しばしばカリスマ視される。

現代文講師は思想や哲学のことも話すので、知的な感じに見られやすいからだろう。

だが現代文しか担当しないと、必然的に古文や漢文には疎くなるものと考えられる。

【es】〜Theme of es〜の先駆性

Mr.Children の「【es】〜Theme of es〜」(1995)には、いくつかの先駆性がある。

まず、同年の大震災やサリン事件を念頭に置いた歌詞だ。同世代のメジャーなアーティストの中では、世相や社会問題を歌にしたのは画期的だったと思われる。

次に、Radiohead の「No Surprises」(1997)の歌い出しのメロディが、【es】のそれと少し似ている。97年当時の世界にお

『犬神家の一族』〜平成に読んで、令和に観た。

私は横溝正史『犬神家の一族』を平成に読み、令和になって映画(1976)を観た。

原作の記憶は朧げだが、ネットによると映画化に伴ってカットされた場面も結構あるようだ。そのせいか、金田一耕助の推理力は映画版だとイマイチ感じにくかった。

それでも、スケキヨの存在感と不思議な声音には凄みがあった。

あおい輝彦の名演・怪演が光っている。

湖上の倒立した死体のシーンは有名だが、その直後の第一発見者のリ

『すずめの戸締まり』考

一昨日、新海誠監督『すずめの戸締まり』が金曜ロードショーで放送された。

私は今回、初めて観た。

『君の名は。』『天気の子』に続き、『すずめ…』でも自然災害が扱われている。隕石、豪雨と来て、今度は地震がテーマだ。

『君の名は。』の時点で、東日本大震災を念頭に作られたのだと感じていた。

『すずめ…』では明確に、「3月11日の震災」が描かれている。

自然災害とファンタジーという組合せは、不謹慎

東京裁判を「傍聴」した感想

先日、NHKの番組で東京裁判の特集を観た。

裁判の日程が具体的に示され、今まで観た同裁判のドキュメンタリーの中で一番、臨場感があった。実際に傍聴しているような気分を味わえた。

東京裁判は戦勝国による結論ありきの裁判だとして、忌み嫌う人もいる。しかし今回の番組を観ると、法廷ではスライドなどを駆使して詳細な資料が提示されていた。意外とちゃんとやってたんだなあ、と素朴ながらそう感じた。

丸山眞男は