#7 建築家は住宅で何を考えているのか 編:東京大学建築デザイン研究所(私の本棚②)

前回に引き続き私の本棚紹介。前回は数学の本でしたが、今回は建築の本。振れ幅大きめです。ちなみに、出会った順で紹介しているので、こちらも10年以上前に発行された本です。

2008年9月発行ということで、ちょうど大学1回生の時だったと思います。このnote記事でも何度か書いてきたように「建築家を目指す」とか「設計の道に進む」とか、そういう目標が全くないまま建築学科に入った私は周囲との意識の差に恐縮しており、「この建築がカッコいい」とか「好きな建築家は誰?」みたいな話についていけずにいたのですが、新書のコーナーでふと目に留まってカラーの写真の多さに惹かれたて購入したのがこの本です。

「家族像」「ライフスタイル」「街/風景」「リノベーション」など、住宅にとって鍵となる10のテーマに沿って、豊富なカラー写真と図面とともに41の作品が紹介されています。

有名どころで言うと、安藤忠雄の「住吉の長屋」や東孝光の「塔の家」といった往年の名作から、坂茂の「紙管の家」、藤本壮介の「T house」など今を時めく売れっ子建築家の初期の作品など、かなり幅広に作品が取り上げられており、10年以上経った今でも住宅建築の入門書としてバッチリな内容だと思っています。(下の写真は、10年前くらいに撮った「塔の家」)

ただ建物をつくるだけでなく、核家族化の問題や古い建物の保存、環境に配慮した材料とか、そういう社会の課題に対して設計という行為を通して、世の中に疑問を呈したり、解決策を提案したりするのが建築家の職能だ、ということをこの本で学んだような気がします。

そしてこの本をきっかけに変わったことがもう1つ。建築について全然わからなかった自分が「図面を読む」ということを始めたのがこの本です。

サムネの白い箱は建築を勉強したことのある人なら誰しもが知っている西沢立衛の「森山邸」です。何でもない住宅街の中に10個の白い箱がポコポコ・パラパラと並ぶのは異様な佇まいで、この住宅が発表されたときには建築界にも衝撃が走ったといいます。そしてつい先日も「時間貸し」サービスを行う、ということが話題になっていたりと、完成して15年が経ちますがいまだに話題に事欠かない建築でもあります。(年間2万円で72時間、森山邸を使えるみたいです、面白いですね)

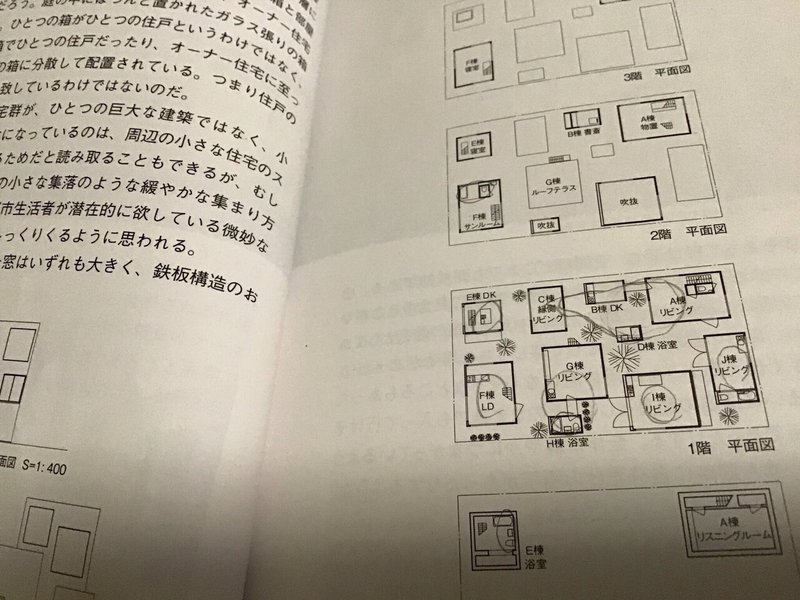

大小10個の白い箱が並んでいるのですが、ある箱は書斎だけ、ある箱は浴室だけ、ある箱は3階建てで完結している、のように形と機能が一対一対応していないのが特徴的です。実際には、オーナーの森山さんの住宅と貸アパート5戸という構成で、図面をパッと見ただけは、どの箱を組み合わせると1つの家となるかがわからず、1つの住宅の形を把握するためには、自分で図面とにらめっこをして水回りの位置やリビング・ダイニングの数などを確認しないとわからない。

これどうなってんの?という純粋な好奇心からまじまじと図面を眺めたていたのですが、この経験をきっかけに、平面図=プランを見ながら、写真がどの方向からどの方向を撮影されたものなのか、そういうパズルのような感覚で建築の図面集や雑誌を見るのが好きになっていった、そんな自分の中でのターニングポイントとなった1冊です。

大学院の時にアメブロでこの森山邸については、「白い建築」という切り口からもう少し詳細に、考察記事を挙げたことがあるので、この記事に少し反応あればまた増補版をあげたいな、と思います。

__________________________________

過去記事はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?