私的読書術《実践編②〜読書のための7つの方法〜》

さて読み方、そして記録法。

目下絶賛試行錯誤中。

《参考文献》

●基本的読み方→『本を読む本』

今回のnoteは、この本の要約的な部分もあり。

以下、“”内は、同書内の用語より。また引用部分もこの本からの転記。一部中略等もあるが、ページ数メモつけています。

●記録方法→『外資系コンサルが教える読書を仕事につなげる技術

【Evernote】を使用しての登録方法を参考にしています。

※Kindle 版あり

2021/07/31現在 Unlimited版もあり

他、参考文献が出来れば随時追加

ーーーーーーーーーー

では、具体的方法。

①まず読み始めを【MY読書ノート】に登録し、ざっと目を通す

まずは読み始めた時に【MY読書ノート】に登録。

【MY読書ノート】は、バーコードで簡単に登録できる。

加えて、キーワードならあいまい検索(タイトルの一部、作者名平仮名)等でも検索しやすいところがよい。

この時、余裕があれば読み始めたきっかけなどをメモしておく。

そうするとその本を読み始めたきっかけが思い出せることがたまにある。

そしてどんどん読んでいく。

フィクションや軽めのエッセイは“娯楽のための読書”。

なので基本的にあまり読書ノートとか難しいことは考えない。

フィクションは少しずつ読んでいく。

エッセイは気になるところを拾い読み。

そうやって読めばもちろん読了までには時間がかかる。

その期間を楽しむ。

(登場人物が多い小説を読むのは苦手。でも克服したいし、古典と言われる名作たちも読んでみたい。その方法の試行錯誤もまたいずれまとめようと思う。)

ではフィクション以外のもの。“教養書”等はどう読むか。

これらは“知識を得るための読書”または“理解を深める読書”。

なので、まず、“点検読書”をする。

“点検読書”とは『本を読む本』に以下のようにある。

↓

“今手にしている本をさらに入念に読む必要があるかどうか調べること”(P40)

“本を調べながら読むのだから、注意力と集中力を必要とするきわめて積極的な読書”(P44)

さて、その“点検読書”にも種類がある。

ここで行うのは“点検読書1ー組織的な拾い読み、または下読み”。

この方法についても『本を読む本』に丁寧にヒントが書いてある。

↓

1.表題や序文を見ること

2.本の構造を知るために目次を調べる

3.索引を調べる

4.カバーに書いてあるうたい文句を読む

5.その本の議論のかなめと思われるいくつかの章をよく見ること

6.ところどころ拾い読みしてみる

(P40〜43)

(何が驚くって、この本は1940年にアメリカで出版されたものであること。この“点検読書”のヒントには現在、多くの読書術本に示される読書術がほぼ全て集約されている。)

数限りなくある読みたい本を、こうしてどんどん読んでいく。

(ちなみに実際にそうと決めてから、図書館の本については借りたその日に、まず目を通すようになった。驚くほど、借りてそれっきりということは減ってきて、効果を感じている。)

②5段階評価で【MY読書ノート】に星付け

【MY読書ノート】は以下のように5段階の星がつけることが出来る。

星の基準は、さしあたり以下のように定義。

★★★★★:熟読。“分析読書”。“教養書”であれば、【Evernote】で読書ノート作成。

★★★★:精読。“積極的読書”。引用等。【ブクログ】に読書カード作成。

★★★:通読。“点検読書2”。

★★:走り読み。“点検読書1”。

★:読み止し。

なお星2つ以下は、蔵書であっても、リリース(売る等)。

星3以上は適宜、書き込みしたり、メモをしたり、付箋を貼ったり。

星4つ以上であれば、図書館本であっても、出来るだけ探して購入。

星5つでいいなと思った言葉は、出来るだけ手書きで「写経」する(おまけ参照)。

フィクションやエッセイは、基本は読み切ってから星付け。

ただしどうしても肌に合わず読みきれない時もある。

その時は、その旨を記載し、星をつけて一旦読み終える。

(再読したい場合は星3つをつけておく)

“教養書”は“点検読書1”を終えた時点での星付けとなる。

③一応の読書記録を【MY読書ノート】につける

星をつけた上で、一旦、読書記録を【MY読書ノート】につける。

【MY読書ノート】それ自体は、後述する【読書メーター】や【ブクログ】のように公開する設定はない(【ブクログ】は公開非公開が設定できる)。

なので、どこで借りた等のメモまで可能。

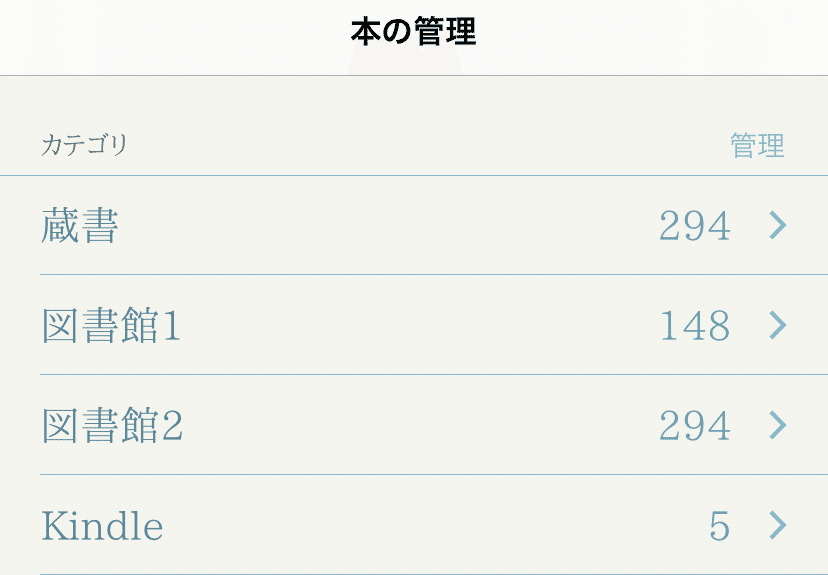

後から検索しやすいように、ある程度細分化して登録。

またステータスとカテゴリと言う項目が自由に設定できる。

なので自分なりにその時検索しやすい、またはしたい方法で、適宜変更しながら項目を作り、管理している。

ちなみにステータスは一つしか設定できない。

まさに今その本がどういう状態にあるかを表すことが出来る。

カテゴリは何個か設定出来る。

なので所蔵先や十進法分類でも登録。

自分の読書傾向がわかって面白い。

※実はもう一種類分類カテゴリがある。

以前に読んだ別の読書術本で、いいなと思った方法。

2020年からそのカテゴリでの登録も続けている。

またいずれ、別の項で紹介したい。

つまり【MY読書ノート】を見れば、自分が読んできた本が全て集約されているということになる。

④【読書メーター】に登録し、一言感想(【Twitter】同時登録)

さて、星2つまでのものについては、この段階で読了。ごく簡単にでも構わないので、感想を【MY読書ノート】に書く。

そして【読書メーター】に転記する形で登録。

この時に〝〟を使い、私的キャッチコピーを書く。

(まぁ、たまに忘れてますが。。。)

【読書メーター】への登録は、【MY読書ノート】からリンクがあるので簡単。

また【読書メーター】からは自動で【Twitter】にも飛ばせるので、同時に呟いておく。

(ひと手間かかるが、【読書メーター】は10年近く使っているので、継続の読書記録として残しておきたいため。また現在愛用の【MY読書ノート】が個人開発のアプリなので、万が一提供が無くなった時のことを考えると、外部ストレージ的に登録しておきたいので。)

星3つ以上なら、手順⑤に進む。

⑤全体を俯瞰した感想を【MY読書ノート】に書く

“教養書”で星3つ以上の本については、改めて通読。

この時は“点検読書2ー表面読み”。

“点検読書2ー表面読み”とは

↓

難解な本にはじめて取り組むときは、とにかく読み通すことだけを心がける。すぐには理解できない箇所があっても、考え込んだり語句調べに手間取ったりしていないで先に進むのである。(P44〜45)

ここまでで、つまり“点検読書1ー組織的な拾い読み、または下読み”と“点検読書2ー表面読み”が終わる。

“点検読書1”“点検読書2”を行う上で、引用したい部分が多いものについては、星4つに格上げ。

引用部分が1〜3個くらいであれば、ある程度、通読が終わった時点で手順④に準じて感想登録し、読了とする。

とは言え、星3つくらいになると、一言感想だけだとまとまりきらなくなる。

そんな時にまとめるヒントになるのが、“点検読書をしながら問うべきこと”

↓

⑴それはどんな種類の本か

⑵全体として何を言おうとしているか

⑶そのために著者は、どのような構成で概念や知識を展開しているか

(P60)

これをまとめた上で、自分の感情を混ぜた感想を書くととても収まりがいい。

こうやって読んだ本を、記憶の本棚に積み上げていく。

さあ星3つの本も一旦読了となった。

⑥【ブクログ】に登録し、読書カードを作る

さて星4つ以上の本は、さらに【ブクログ】に転記。

これもリンクがあるので、登録は簡単。

【ブクログ】の良いところは[フレーズ]。

これはページ数と共に引用をメモ出来る機能。あえて文字数制限(250字)があるところも、逆に冗長になりすぎなくて良い。

他にも本に書き込みをしたり、付箋を貼ったりしながら、要点をまとめていく。

読書ノートと言うほどではないけれど、なんとなく内容についてはそれを見れば思い出せる読書カードを作るイメージ。

そして“積極的読書への質問”に答える形での感想を書く。

“積極的読書のための質問” とは

↓

1.全体として何に関する本か

2.何がどのように詳しく述べられているか

3.その本は全体として真実か、あるいはどの部分が真実か

4.それにはどんな意義があるのか

(P54)

この質問のうち、1と2は先に上げた“点検読書をしながら問うべきこと”とほぼ同じことで答えられる。

3、4については、読み返していく中で、さらに答えていく必要あり。

また文学に当てはめた場合の“積極的読者のための質問”があるのも、感銘を受けたフィクションの感想を打つ際に、自分の中の整理に有効そうである。

1.この本は全体として何に関するものか→物語のプロットの統一性の中に見出せる

2.何がどのように述べられているか→作中の人物や事件を、自分の言葉で説明できる

3.その本は全体として真実か、あるいはどの部分が真実か→読者の知性も感情も満足させているか、作品の美を味わっているか

4.それにはどんな意義があるのか→意義は求めない。“芸術の目的はそれ自身以外にはない”ので。

(P213、一部改変)

これで星4つのものまでが読了となる。

⑦【Evernote】に読書ノートを作る

星5つ以上の“教養書”に限り、最終的な読書ノートを作成していく。

読書ノート作成には【Evernote】を使う。

【Evernote】でのまとめ方は、『外資系コンサルが教える読書を仕事につなげる技術』を参考にしていく。

(と言っても、上記の本では【Evernote】もあくまで、転記先の記録媒体として使用するとのことなので、著者山口周氏の主旨とは異なっているのであしからず。おそらく山口氏の言う転記方法は、私的には手順⑥のブクログで行うものに近い。それも厳選して転記する必要が述べられている。まだまだ未熟で、なかなか厳選しきれない。)

本当はきちんとした読書ノートを手書きで作れたらとは思うのだが、自分の悪筆へのコンプレックスが強いので、これまでも何回か挫折しがちになってしまっていた。

まずは見た目がよく、かつ続きやすい方法を模索する上で、この度、【Evernote】に辿り着いた次第。

また【Evernote】であれば、検索機能が付いているので、その点も便利そうだ。

こうして読書ノートを作り、出来るだけ要点をまとめて、手順③〜⑥で付箋や引用をしたところを厳選。

理解度としては、人にその内容を説明できるくらいを目標にしたい。

そしてここで作った読書ノートが、いずれ“シントピカル読書”を行っていくことにつながればと思う。

おまけ

出来れば、今眠っている手書き読書ノートには、本当に響いた言葉を手書きで写せたらと思っている。

こんな具合に。

↓

ーーーーーーーーーー

と、以上が、現在進行形で行おうとしている読書方法。

実は、まだこの記事をマニュアルのように何度も読み返しながら行なっている。

でも改めてこのように自分なりの型を作りながら読むことで、自分と本の関係や読書に向かう姿勢を振り返る良い機会にもなっている。

さて、どのくらい続くか。

ぜひ永の付き合いを。

2021/08/03初稿

2021/08/11改訂(誤植直しとおまけの追加)

2021/08/20改訂2

2021/08/21改訂3

読書屋悠々

何かしらでも、あなたの琴線に触れることができたのなら、サポートいただければ幸いです。 いただいたサポートはありがたく活動費(つまりは書籍費、笑)にさせていただきますね。