ついに「クールベと海」を見た。

先日、わたしはパナソニック汐留美術館さんの臨時休館をなげきつつ、再開を願うnoteを書いた。

この『クールベと海』展は、そんなクールベの風景画をまとめて鑑賞できる機会だ。ほんとうにほんとうに、会期終了前に再開してほしい。

ありがたいことに、6月から展覧会が再開された。会期はあと1週間ほど。13日まで。

ということで、さっそく予約。金曜日に、足を運んだ。雨脚が強かった。地下鉄の汐留駅からほとんど地上に出ずに行けるのが、とてもありがたい。

このコロナ禍、海外から作品を借りる企画展は、軒並み予定変更になっている。しかし、この『クールベと海』展は、ほぼすべての展示作品が国内から集められている。国内にある作品だけで、このような企画展が実現したという事実。驚いた。

そして、展覧会名のとおり、おおくの海の絵が集められている。日本国内にこんなにクールベの描いた海の絵があったとは!日本が海に囲まれた島国だからだろうか、勢いある波の絵が人気なのかもしれない。

◆

クールベから近代絵画がはじまった。パトロンと対等な姿で自画像を描いた。「見たことのない天使は描かない」と、現実に見えるものを理想化せずに表現する写実主義(レアリスム)を唱えた。自作が展示されないことになったパリ万博では、会場の隣に小屋を建て、史上初の個展をおこなった。彼の作品には、しばしば政治的な意図がこめられ、世間に話題を提供しつづけた。

ルイ・ナポレオンがクーデターで第二帝政を敷いた、19世紀なかばのフランス。先のフランス革命の流れで社会主義がうまれ、マルクスとエンゲルスが『共産党宣言』を書いた。クールベは、君主であるナポレオン3世を裏切り者と呼び、体制に反発。急進的な政治活動にもくわわって、投獄され、最終的には隣国スイスに亡命することにもなった。

”最も傲慢な画家”を自称してはばからないクールベ。言動と一部の作品に見られる尊大さは、この画家の最大の個性。しかし、そうした個性には、かならず相反する一面がある。

この画家の評価を裏づける、洞察眼と表現力。繊細で丁寧な描写もあれば、ペインティングナイフによる大胆で革新的な描写もある。社会主義者として民衆に寄り添う反面、ブルジョワや貴族を顧客にもした。サロンでの成功と、保守的な中央画壇との対立。挑発的な画題と、自然と真摯に向き合った風景画。いろんな相反する要素のあいだでの、絶妙なバランスのうえに立っている感がある。

◇

『クールベと海』展では、山の風景画や動物画が先に紹介され、徐々に海の絵が展示されていた。クールベによるものはもちろん、同時代のコローやトロワイヨン、ミレー、ブーダンの作品がならぶ。少し世代を遡った英国のウィルソン、ターナー、コンスタブル、時代がくだって印象派のモネやカイユボット、シスレーらの作品まで、美術史の流れもよくわかる構成だった。

フランスには、おおきな河川が2本ある。北に流れるセーヌ川と南に流れるローヌ川。それぞれの源流域にあたるアルプスのふもとに、クールベのうまれたオルナンがある。以下の地図は図録より。ちゃんと要所要所で地図(しかも地名だけでなく山や川もわかる地図)を見せてくれる展示が素晴らしい。

ちょうど、源流から中流、下流を経て河口へ、川の流れとともに景観が変わる。そんな様子も、展示作品から、ところどころ推察することができた。

話が逸れるけど、わたしは名古屋に住んでいたころ、仕事で日本海側と太平洋側を分ける分水嶺に行った。また、長良川を源流から河口まで、石を採取しながら観察する仕事をしたこともある。クールベの描く上流の風景画から、その時のことを思い出した。

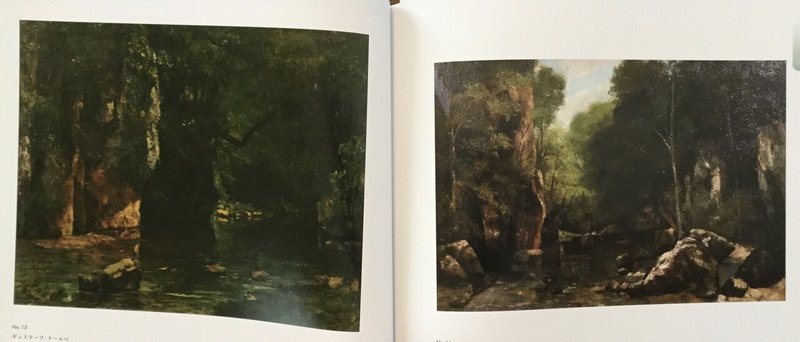

図録より、《オルナン風景》と《木陰の小川》。よく観ると、同じ場所がモチーフになっている。クールベの関心が、ある岩肌と枝ぶりにあったことがわかる。

わたしも長良川の源流で、このようなせせらぎとゴツゴツした岩、鬱蒼としげる森を見た。そこから川をくだって長良川河口堰までたどり着き、伊勢湾を眺めた。伊勢湾の開けた視界には、不思議な達成感とともに、おおきな海につづく期待感のような感覚をおぼえた。

この展覧会のポスターにも書かれていた、若干22歳のクールベが初めて海を見た時の言葉が印象的だ。

「ついに海を見た。地平線のない海を。それはとても奇妙なものであった。」

瀬戸内海や伊勢湾が身近だったわたしでも共感できる。山奥に育ったクールベにとっては、それはそれは衝撃的だったに違いない。その感動を、書簡にしたためて両親に送っているところが、ちょっとかわいい。

◆

彼が本格的に海の波をモチーフにするのは、もっと後のことだ。それまでに、さまざまな作品を描き、写実主義を宣言し、政治的な言動が注目されたクールベ。そうして海の絵にたどり着いたというところに、わたしはつい、源流から河口まで変化を重ねてしまう。

これも図録から。どちらも1869年に描かれた《波》という作品。ノルマンディーの海岸で、これまたまったく同じ岩礁に、同じように打ちつける波を描いている。

異なっているのは天候ぐらい。異なる天候でも、同様にせまる波頭と砕ける白波。クールベは、この一瞬の造形に畏怖を念を抱いて、描き留めようとしたのだろう。

クールベ以前の海の絵は、神話や歴史をモチーフにしたものか、君主や貴族の注文で描かれた、彼らや祖先の存在を反映したものだった。船や人物、建物もなく、ただ波をクローズアップして描かれた一連の作品。以前からの海景画の流れで考えると、クールベは意図的に権力者や英雄の存在を排除したのではないかと思える。

「〔…〕私は、伝統の完全な知識から私固有の、考え抜かれ、独立した感情をただ率直にくみ取りたいだけである。〔…〕私の時代の風俗、考え、外観を私の評価に従って伝える能力を持つこと、一言でいえば、生きた芸術を制作すること、それが私の目的です。」

これは、図録のなかの論考で引用されていた、クールベの「写実主義(レアリスム)宣言」の一部。伝統や世間を理解したうえでオリジナルな絵画表現を模索するという宣言だ。

一連の波の絵は、クールベのいう「生きた芸術」のひとつの形。伝統も歴史も同時代の価値観も、すべてを呑みこんだうえでのアウトプット。なるほど、すべてを呑みこみそうな波頭だ。クールベがこの波にこだわったのがわかるような気がする。

クールベの宣言には、わたしも、おおいに同意する。彼のように、揺るぎない自信をもって、とりくめるモチーフを見つけたいものだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?