ジュエリー文化を次世代に。

いままで何度か書いているけど、わたしの職業は宝石の鑑別だ。職業柄、いろんなブランドのジュエリーにふれる機会がある。だからこそ、ネット上で特定のブランドをとりあげて書くことについては、慎重にならなくてはならない。かといって、良いものを無視してしまうのは非常にもったいないとも思っている。

そんな葛藤があって、このnoteを書くのをすこし躊躇した。しかし、仕事から離れたかたちで、利害など関係なく率直にオススメできるとしたら、noteならではなんじゃないかとも思う。いや、鑑別という客観的な立場だからこそ、ともいえるか。

そもそも4月の終わりにこんな記事↓を書いちゃってるし、・・・いまさら悩むようなことではないのかもしれない。

煮えきらない前置きはさておいて。

この”LIGHT OF FLOWERS ハナの光”展、じつは数日前にオンラインエキシビションとして公開された。どんなだったかなぁとアクセスしてみたら、その完成度にとても感心した。実際に足を運んだときの様子をあざやかに思い出した。

バーチャルなので、とうぜん画面のなかだけという制約があるのだけど、うれしいことにジュエリーの細部までよく観ることができる。以下が公式リンク。

花をモチーフにしたジュエリー作品だけでなく、活け花とのコラボレーションという形式からも、このメゾンのこだわりがよくわかる。

宝飾品、とくにハイジュエリーの展示となると、ヘタをすれば”贅沢品の陳列”に成りさがってしまう。まして”花”がモチーフとなると、わたしたち庶民にとっては文字どおり”高嶺の花”にしか見えないかもしれない。

もちろん、それはブランドの意図するところではないはずだ。

会場に入ってすぐ、そこには活けられた花ばながある。それも、自生しているかのような佇まい。花だけでなく草も。まわりを囲んでいるのは、虫や小動物の視点を思わせる拡大写真。そのアプローチを抜けてようやく、土壁のような壁面にうがたれた窪みにジュエリーがひそんでいる。

外光を利用した光の演出から、宝石が放つ光へ。”ハナの光”というタイトルの意図のひとつがわかったような気がしてくる。

身近な自然と生命をモチーフに、自然の産物である宝石と金属をつかって表現された作品たち。選び抜かれた素材と、卓越した職人技。このメゾンが見せたいものが、その作品というよりも世界観なのは明らかだ。

会場に来る人、ウェブサイトにアクセスする人の大半は、顧客やファンだろう。彼ら彼女らにあらためて伝えたいメッセージがこめられているはずだ。

◆

ヴァン クリーフ&アーペル(VCA)は、19世紀末に創業し、20世紀初頭に開店した宝石店。パリの老舗ハイジュエラーのなかでは後発ではあるけれど、現在の存在感は、けっして他に引けをとらない。

ふんだんに色石をつかったリアルで繊細な造形、ミステリーセッティングに代表される高い技術力だけではない。花のモチーフもそうだけど、女性の社会進出によりそった戦略など、先見性あるビジネスセンスがあったからこその存在感なのだと思う。日本に進出したのは1973年。パリの宝石店としては一番乗りだったらしい。

そんなVCAが21世紀の現在、メタな視点で見ている将来像はどんな光景なのか。

VCAは、次の世代に宝飾文化を伝える努力をしている。ハイジュエリーのブランドのなかでは、もっとも積極的に教育・普及のための活動をしていると思う。

その活動は、2012年からおこなわれている”レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校”。そのコンセプトと概要について、以下、日本語の公式サイトより抜粋する。

レコールジュエリーと宝飾芸術の学校の目的は、フランスを拠点として世界各国の方々にジュエリー文化を広めることです。

レコールでは、実践的な講義や対話型セミナー、エキシビション、ビデオ、書籍出版などを通じて、宝飾職人のサヴォアフェールや原石の世界、ジュエリーの芸術史についてあらゆる方々に学んで頂ける場を提供しています。

このとおり、レコールでは宝石自体だけでなく、歴史、美術、研磨やセッティングの技術など、かなり幅広い内容が網羅されている。

わたしは、2年半ほど前に特別講座にあわせておこなわれた展覧会に足を運んだ。

北青山の京都造形芸術大で開催中のレコールとその展覧会に行って来ましたよ。来週金曜日まで。VCAがスポンサーの宝飾芸術の講義とワークショップは、もちろんGIAのものとは大きく違って興味深かったです。 pic.twitter.com/HW6gGUSzxv

— カツラダユウスケ(石) (@gemologist_yk) March 2, 2019

このレコール、世の中がパンデミックに見舞われてから、定期的に無料のオンラインセミナー(”オンライン対話”と呼ばれている)をやってくれている。これが、完成度が高くて、とても楽しめる。わたしはほぼ毎回視聴している。アーカイブはこちらから。

先月おこなわれた”オンライン対話”は、パリ自然史博物館でのギャラリートークというスタイルだった。博物館の企画展だけあって、原石もカット石もジュエリーも、かなりクオリティが高い。その様子の録画は、現在YouTubeで視聴できる。

このなかで紹介されている、図録を兼ねた書籍『GEMS』。監修は同博物館のフランソワ・ファルジェ教授(Prof. François Farges)。

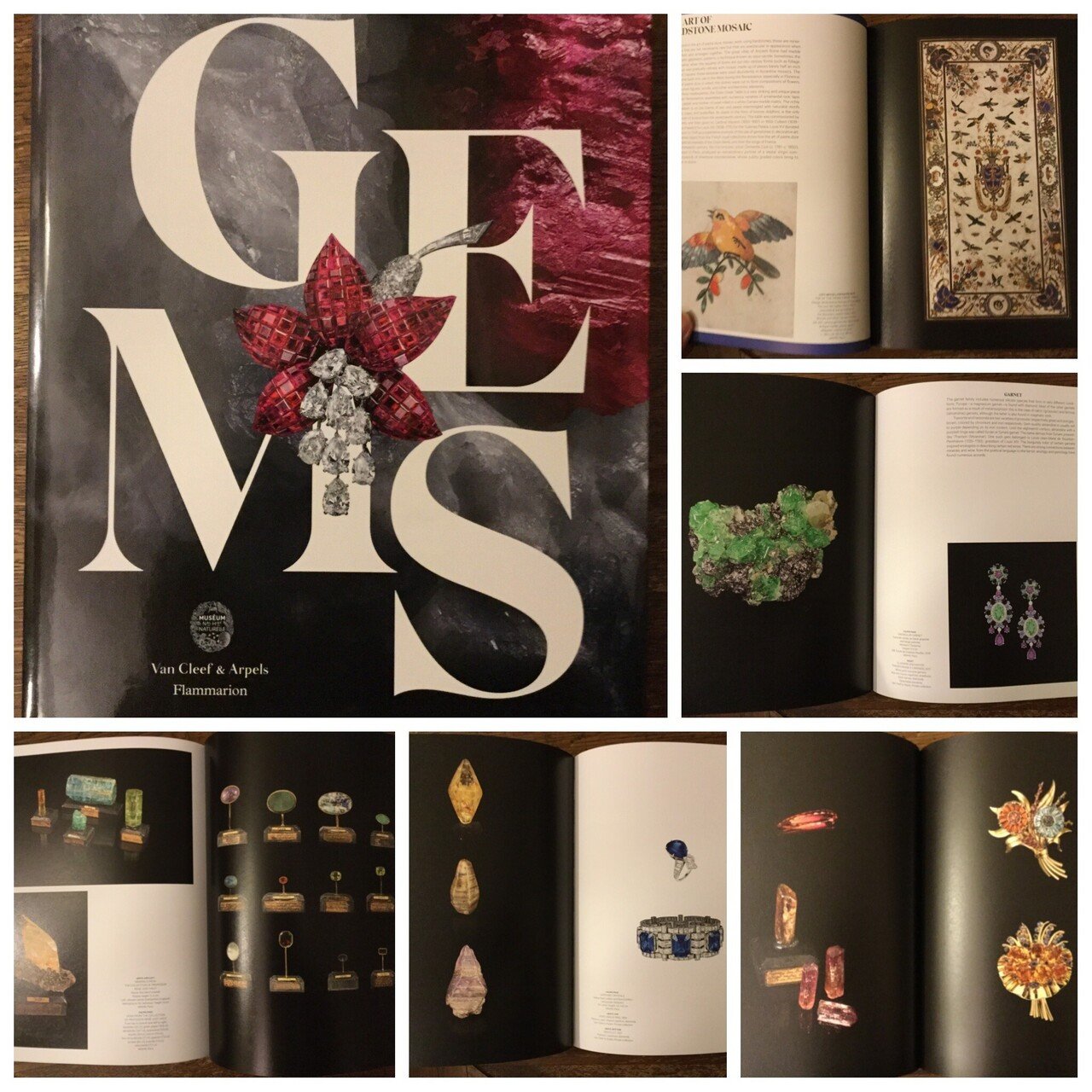

とてもとても気になったので、すぐさま注文したら、注文後1週間ほどで届いた。この本、以下の写真のような感じになっている。

自然科学と歴史と美術がほどよく網羅されていて、しかも写真とレイアウトが申しぶんない美しさ。これは、レコールならではだろう。なお、クレジットはパリ自然史博物館とVCAになっている。

欲をいえば、紙質がもうすこし上質であってほしかったけど、欲張ってはいけない。そのぶん価格が抑えられているというメリットは、普及を目的にするのであれば捨てがたい。

◇

この本は3部構成になっている。まず”物語(Stories)”、そして”鉱物から宝石へ(From Minerals to Jewels)”、最後に”パリジャンの専門性(Parisian Expertise)”。

最初の”物語”では、「地球の物語」と「技術・知識の物語」が語られている。次の”鉱物から宝石へ”では、圧力や温度、水や元素など、自然科学のファクターごとにまとめられている。

わたしにとって特におもしろかったのが、最後の”パリジャンの専門性”。鉱物、宝石、宝飾品それぞれについての”パリっ子自慢”が展開されているのだけど、各セクションが”New Insights of〜(〜についてのあらたな洞察)”と題されている。

この章で、”近代宝石学の父”とされているのはフランスの鉱物学者ルネ=ジュスト・アユイ。藍方石(アウィーン)という鉱物の名前になっている。わたしの所属する米国の鑑別機関では”近代宝石学の父”といえば米国人のリチャード・T・リディコート氏なのだけど、国によって異なるのが新鮮だ。

また、金羊毛騎士団の勲章が出てくるところも、旗章学マニアのわたしにとってはグッとくる。18世紀の記録をもとに宝石で再現したというもので、伝統の再解釈という連続的な時間軸に宝飾文化を落としこんでいる。

このように、おもに歴史的な内容について書かれているのだけど、ユニークであらたな解釈が展開されている。解釈の仕方が新しいだけではなく、今後もフランスから発信していくのだという意気ごみが感じられるところが、レコールのウェブサイトの冒頭(上記引用箇所)につながっている。

◆

今回、VCAの展覧会がオンライン公開されたことから、このメゾンの取り組みについて書いてみた。

もちろん、ほかのジュエラーでも、それぞれに次世代へのジュエリー文化の継承は課題になっていることだろう。わたしの知らないことも、きっとたくさんある。

ジュエリー業界にかぎらず、どの業界でも生存戦略として、それぞれの文化の継承は必須のはずだ。絵画、文学、音楽、被服、映像、出版・・・と、特にこのパンデミック以降は、どこでも従来とは違った戦略が模索されている。

ありきたりな感想だけど、自分がすごい時代に生きていることに、あらためて驚くばかりだ。さて、自分にできることは何か。もちろん答えはすぐには出ないのだけど、思うことをつらつらとこうしてnoteに残していたら、そのうちになにか閃きそうな気がする。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?