コンクリート診断士 勉強について

コンクリート診断士テストまでの流れについて

資格について

資格取得を決めた理由

参考書

勉強時間

受験しての感想

1.資格について

コンクリート診断士は建築や土木などの分野でコンクリートの材料や構造物の診断・評価・調査を行う専門家のことを指します。

いわばコンクリートのお医者さんです。

適切な補修方法や補強方法を示すことによりコンクリート構造物の安全性と耐久性の確保するための重要な資格であると考えます。

2.資格取得を決めた理由

この資格を取得しようと決めた理由は2つです。

1つ目は、コンクリートの資格だからです。コンクリートの工事がものすごく好きで、橋梁工事の柱頭部施工をした際にパイプクーリングを自動制御で行い内部温度を下げることを実験的に現場で行いました。これまでは内部温度が高くなることも知っておりましたがパイプクーリングを自動制御させ内部温度を23℃下げることに成功し表面クラックなどの初期劣化を防ぐことができ、しっかりとした知識があればコンクリートの施工精度を上げることができ未来に高品質を提供できると考えものすごく興味を持ったからです。

2つ目は、難しい資格であるからです。簡単に言えば合格者が毎年15%前後と少ないことから受かれば希少性があります。まさに希少価値を求めて資格取得を目指しました。

3.参考書

参考書については、とにかく多くこなすためにたくさん買いました。

使わなくてもいいと考えこの中から1問でもテストに多く出題されればお金以上の価値になると考えました。

演習問題が100問ついてきました。

過去問の類似問題ですが結構使えました。

また、後半の5年分の過去問ですが各問題の下に解説と回答が記載してあるため力試しのような使い方ができずあまり利用しませんでした。

今回の一番利用した参考書

コンクリート診断士の歴史は約20年であり800問以上出題されているのでこれをマスターできれば合格への近道です。試験本番の会場でもこちらの参考書を持っている人がほとんどでした。

ですが解説が少ないため理解に苦しむ問題はネット等で調べました

最初は全問解くのに27時間程度かかっていました。

最後は9時間程度で1周回せました。

記述式問題 建築15問と土木15問それぞれあります。

回答は、的確にまとめられていますが誤字があることから注意する必要があります。

内容は診断士用の辞書のようなものでページ左面に単語 右面に図やグラフ

などの記載があり右のページがわかりやすくまとまっています。

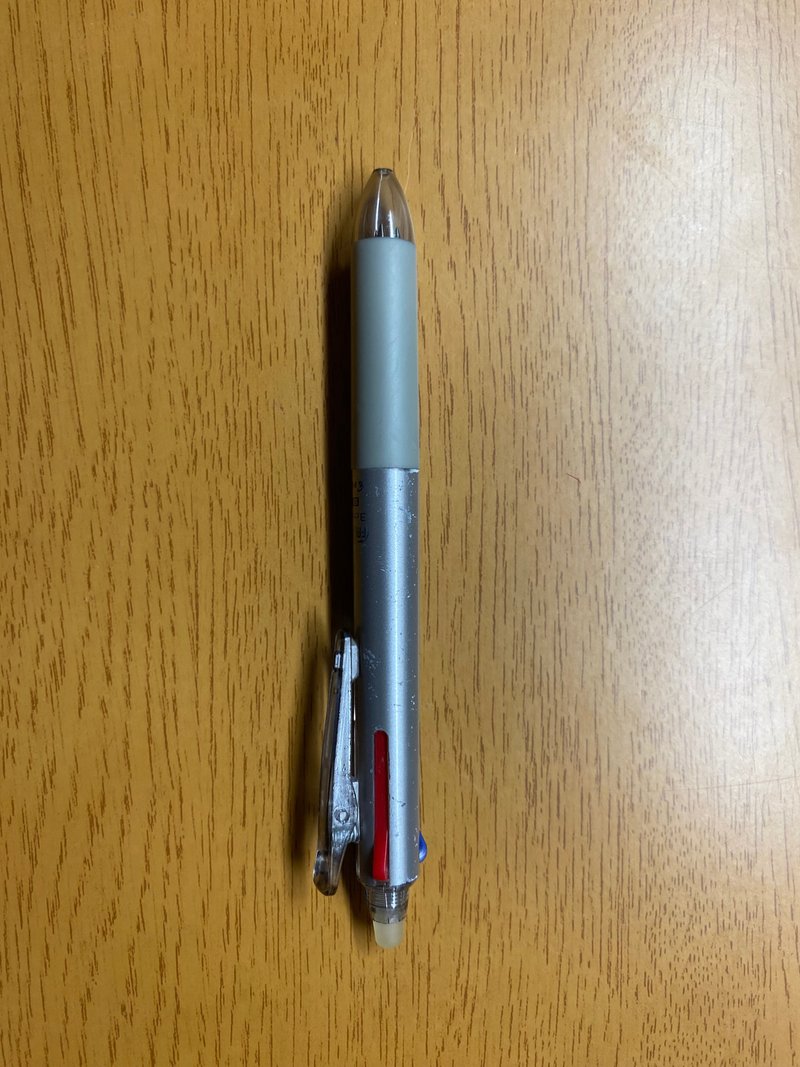

三菱 製図用 シャープペン

ペン先がしっかりしており高校時代からの愛用品です

$1200円

赤と青をよく使います。

太さは0 .38mm

ノートのまとめも苦手なので重要な単語は(赤)で記載し赤シート?で隠して

読み返す勉強方法を採用し付け加えや理解できるが重要なワードは青書きしました。

4.勉強時間

自分は勉強が苦手な高卒です。

苦手な自分でも勉強を時間目標にすることでモチベーションを保ちました。

ネットを見ていると合格時間は200時間前後とのことでしたので倍勉強しようとおもい【400】時間を目標にしました。

以下実績です。

勉強開始日 2月9日~7月22日テスト前日まで 164日間

合計時間427時間44分

792問題集 258時間18分

100問題集 66時間56分

基礎編(緑色のBOOK)21時間40分

論文+応用編 80時間50分

土日は平均で6時間程度を目標としました。

平日は2時間30分を目標としました。

これからもわかる通り4択問題対策は行えていたと思います。

350時間程度です。

逆に論文の19%がまずかったと思います。時間にして80時間程度でした。

結論として

4択は250時間を超えたあたりから問題を見ただけで答えがわかる程度、すなわち理解ができている部分がはっきりとわかるようになり理解できない部分が浮き彫りになる形になり集中的に進めればよい部分がよくわかるようになりました。

論文に関しては(建築の方が毎年簡単なので建築を選択した。)テストで何とかなるでしょうという考えで6割くらい流れをきめてあてはめる方式で臨みましたがうまくいきませんでした。また、時間も肌感覚ではありますが100時間程度必要なように感じました。

5.受験しての感想

今回は自分の資格史上1番勉強しました。時間を目標にするのは賛否がありますが時間を少しでも稼ぐために仕事の休憩時間や運転中なども時間を割きました。試験当日は100人で1つの教室で途中退席者は0人でした。やはり3時間の診断士試験は、時間勝負でもあるということですね。

4択について

4択は自己採点39点(39/40)で合格点でした。落ち着いて問題を解き見直しできる時間がありました。よかったと思います。

論文について

論文については参考書等読みながら論文を考え直すとグラフと環境条件からどの変状が的確であるかを見極める問題でした。難易度は例年程度であるかと思いますが出し方が毎年変化球の様な内容(グラフから複合劣化でない理由を記載するべきでした)です。しかし、劣化がスタートする上限値等を理解していればできる内容でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?