アクティブ・ラーニングに必要なファシリテーションスキル 思考ツールで話し合いを「見える化」しよう

「主体的・対話的で深い学び」を意識しているけれどなかなかうまくいかない!

「アクティブ・ラーニング」って何からはじめたらいいの?

新学習指導要領が施行されて、日々の授業に悩む先生も多いのではないでしょうか。今回は、アクティブ・ラーニングのヒントとなる「ファシリテーションスキル」に焦点を当てた授業を紹介します。指導案のダウンロード付き。

そもそも「アクティブ・ラーニング」って?

平成29年に公示された新学習指導要領。「何を学ぶか」だけではなく「どのように学ぶか」も大事にしているのが特徴です。柱の一つに「主体的・対話的で深い学び」の実現があります。学校教育における質の高い学びの実現することで、生涯にわたって能動的に学び続けられるような子どもの育成を目指しているのです。そのためには、「アクティブ・ラーニング」の視点から授業改善を進めていくことが必要であると示されています。

「新しい学習指導要領の考え方−中央教育審議会における議論から改定そして実施へ−」(文部科学省)より

「アクティブ・ラーニング」とは、教員による一方的な講義形式ではなく、学習者の能動的な学習への参加を取り入れた学習法のこと。能動的な学習を通して、汎用的な能力の育成を目指すことが目的です。グループワークやディスカッションが有効な方法の一つとされています。

話し合いをただの「おしゃべり」にしないために

「アクティブ・ラーニング」と言葉で言うのは簡単ですが、実際に授業でやるのはとても大変です。なぜなら、学びを深めるグループワークをするには、土台となる「話し合う力」が必要だからです。話し合う力がないまま、グループワークをしてしまうと、ただの「おしゃべり」になってしまいます。

グループワークをただの「おしゃべり」で終わらせないために大切なのが「ファシリテーションスキル」。話し合いを進行するだけでなく、議論を整理したりまとめたりする力のことです。

今回は、この「ファシリテーションスキル」に焦点を当てた国語の授業を紹介します。

話し合いは「見える化」するとうまくいく?!

学年 4年

教科 国語

単元名 話し合いが見える化?! 考え整理術を身に付けよう

前単元「よりよい学級会をしよう」では、司会の役割を意識しながら進行に沿って話し合いをする活動をしていました。意見を出し合って整理してまとめるという話し合いの流れを理解することはできましたが、まだ司会進行をするだけが精一杯。つまり、意見を整理してまとめる「ファシリテーションスキル」に課題があったのです。

子どもたちからも「どうやったらうまく意見をまとめられるのだろう」「もっと上手に意見を整理したい」といった声が上がったので、「考えの整理の仕方」を次の学習課題にすることにしました。

考えの整理するために、私が着目したのは「思考ツール」を使ったメモです。思考ツールとは、思考を図に表すための枠組みのこと。思考を視覚化することで、考えを整理したり、新しいアイデアを出したりすることができます。

「シンキングツール〜考えることを教えたい〜」より

http://ks-lab.net/haruo/thinking_tool/

私は、この「思考ツール」を話し合いのメモに使うことで、「意見を整理してまとめる」という子どもたちの課題を解決できるのではないかと考えました。

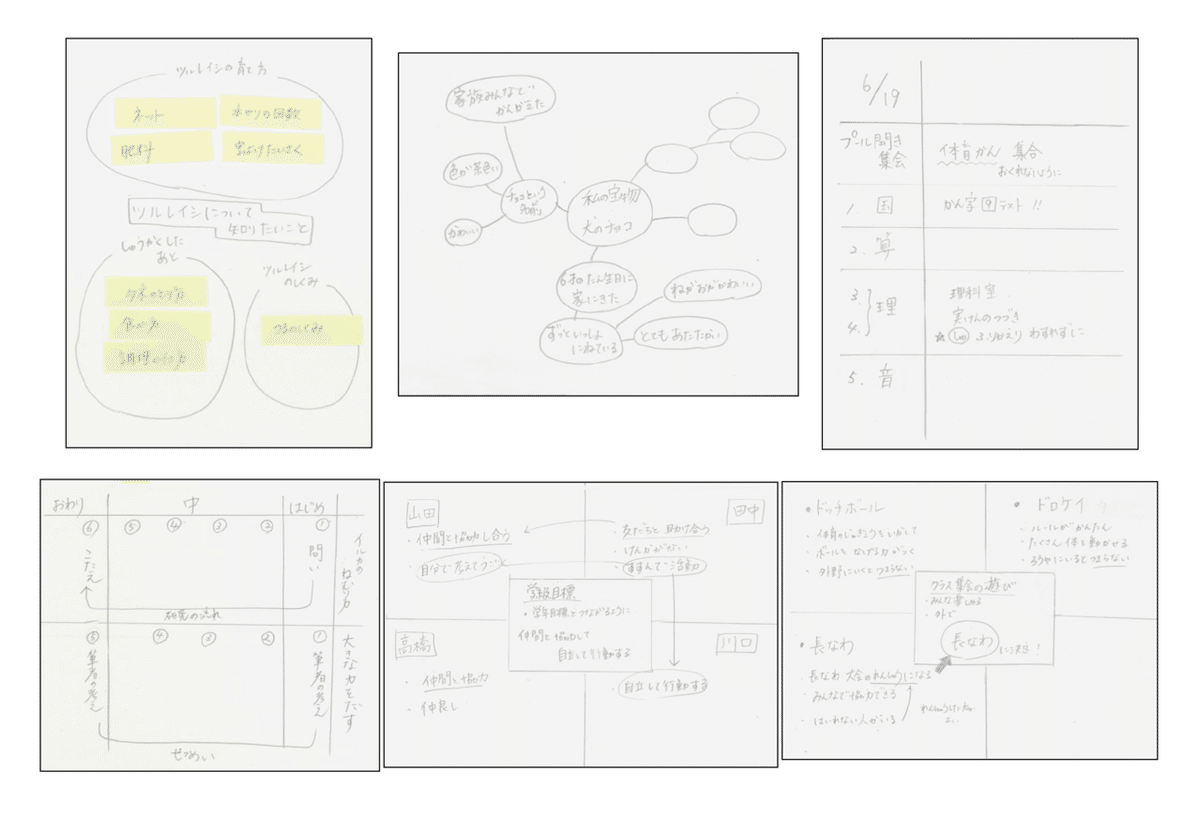

今までのメモは「記録のため」だった

まずは、どんな「メモ」を今まで使ったことがあるのか振り返りました。すると、時間割をメモするような「記録のためのメモ」やウェビングマップのような「アイデアを広げるメモ」の経験があることが分かりました。今までも、話し合いの際にメモをする子どもはいましたが、あくまで「記録のためのメモ」にとどまっていたのです。

「思考ツール」で話し合いの見える化を目指す

そこで「思考ツール」の登場です。一気にいろんな思考ツールを扱うのは難しいので、今回は授業では、まず「座標軸」を取り扱うことに。

「座標軸」は、物事を二つの軸で整理するときに使います。意見の位置付けを明確にすることができるのが特徴です。例えば、次のように使います。

「思考ツール」を知ったからといって、すぐに使えるようになるわけではありません。知っていることと、できることは別。経験を通してはじめて生きた知識になります。つまり、話し合いの中で実際に思考ツールを使う場面を作る必要があるのです。

私は学級活動と関連させて、「雨の日の遊び方」をテーマに話し合いをすることにしました。ちょうど梅雨の時期だったので、休み時間の過ごし方を考えるのにも良いタイミングと思ったからです。

「思考ツール」を活用した話し合いの流れ

まず、1人で考えを付箋に書き出します。考えを広げる時間なので、あまり深く考えずとにかく書くのがポイント。

次に、グループで座標軸に付箋を置いていきます。二つの軸は「安全に遊べるか」と「みんなで楽しめるか」。それぞれの意見がどこに位置付けられるのかを考えて貼っていきます。

そして、貼られた付箋を見ながら、条件に一番適しているものはどれか話し合うのです。貼られた付箋は、話し合う中で動かして構いません。意見を比較する中で、新しい意見が出てくることも。そのときは、新しい付箋を貼っていきます。

このように、付箋を座標軸に貼ることは、自分の意見の位置付けを明確にすることにつながります。思考ツールを使うことによって、話し合いが「見える化」したのです。

この授業の後、何回かに分けて「思考ツール」を学ぶ授業をしました。すると、子どもたちは、他の授業でも自然と「思考ツール」を使うことができました。「ファシリテーションスキル」が身に付き、グループワークの質がぐんと上がったと感じました。

消えた「アクティブ・ラーニング」?!

実は、新学習指導要領には「アクティブ・ラーニング」という言葉は書かれていません。今までの答申では、目玉の一つとして示されていたのにです。これは、定義が曖昧な外来語は法令に適さないためと言われています。また、「アクティブ・ラーニング」自体は学習方法に焦点を当てたものなので、方法論を教育現場が追求してしまうことも問題視されていました。

しかし、「アクティブ・ラーニング」が本当に消えたわけではありません。「新しい学習指導要領の考え方−中央教育審議会における議論から改定そして実施へ−」の中で、「アクティブ・ラーニング」は、「主体的・対話的で深い学び」の実現のための授業改善の視点として位置付けられています。つまり、「主体的・対話的で深い学び」という言葉に変わっただけで、考え方としては残っているのです。

「アクティブ・ラーニング」の視点から授業改善を考えたときに、重要になるのが「話し合い活動」。そのときに、「思考ツール」が一つの有効な手立てであると考えます。無闇に話し合いをするだけでは、「主体的・対話的で深い学び」を実現することはできません。意見を整理しまとめるファシリテーションスキルを身に付けることが大切なのではないでしょうか。

▼指導案ダウンロード▼

4年生 国語 「話すこと・聞くこと」

単元名 話し合いが見える化?! 考え整理術を身に付けよう

※教員4年目のときの指導案のため、多少荒削りのところがあります。また、7年ほど前になるので、旧学習指導要領の指導目標に準拠しています。ご了承ください。

▼授業を作るときに参考にした本▼

上の2冊は、学校でファシリテーションの考えを取り入れる方法を具体的に示した本です。特にシリーズになっている「よくわかる学級ファシリテーション」は、小学校向けでおすすめです。この本の影響で、大きいホワイトボードをグループ分自費で購入しました!

こちらは、大人向けの本。話し合いをするときに、発言を図式化したものを「ファシリテーション・グラフィック」と言います。「思考ツール」と同じようなもの。「思考ツール」の本格的な使い方が分かってとても勉強になりました。指導案検討や協議会の記録にも役立ちます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?