ライカM11モノクロームを購入して(後編)

黒白

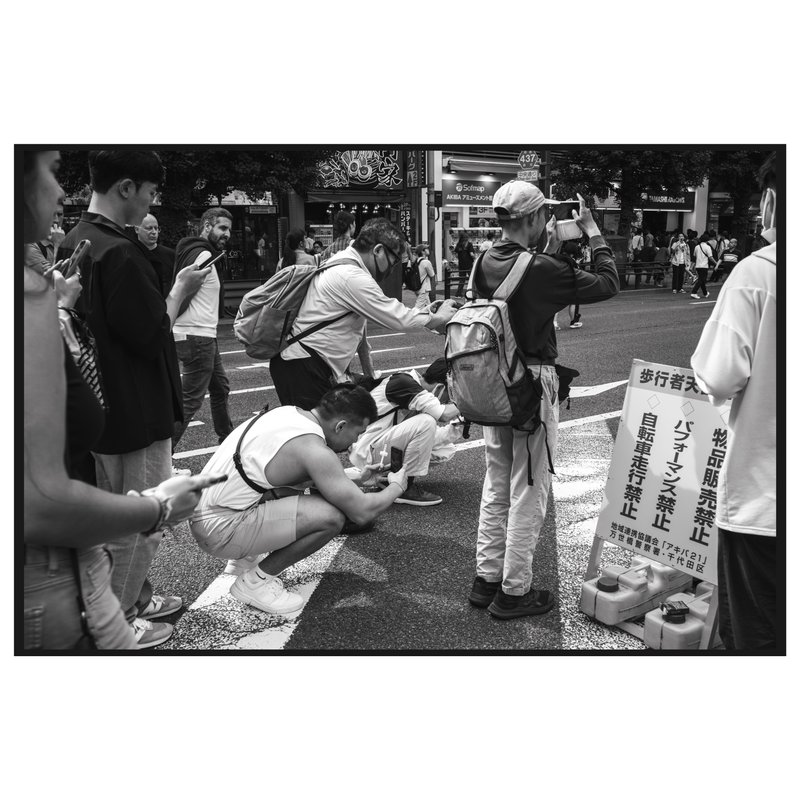

アンリ・カルティエ=ブレッソン(以下:ブレッソン)はフランスの写真家である。断じて、美味しいフィナンシェを販売しているお店ではない(それはアンリ・シャルパンティエ)。そんなブレッソンは生涯を通してモノクロームフィルムを愛用していたようだ。カラーフィルムで撮影した写真も残っているが、本人としては気に入らなかったらしい。あるインタビューでは『現実は混沌とした洪水だから、そのような現実のなかから、われわれはバランスのとれた方法で背景と形式を選択しなければならない。それなのに、そのうえ色の心配までしなければならないとしたら!また“自然の”色などなにも意味しない。』と語ったそう(出典)。これには当時のカラー写真における現像の不正確さ、というか色の再現度も大きく関わっているはずだ。色に関しては、私ことアラサー会社員も考えたことがある。

色彩

勿論、私がそんな歴史的な写真家と同じ発想になったとかそういうことではない。現在は“色覚多様性”と呼ぶそうだが、生まれつき色の見え方が他と違う方がいる。私の周りには2人いて、その1人がどういう見え方をしているかを話してくれたことがあった。私はその時に「この世に“正しい色”というものはない」と感じたのだ。当然カラーチャート的には決まっているが、それがどう目に映るかは人によって違う。ある意味、そこで自分が撮影する写真におけるカラーとモノクロという“区別”が取り払われた。これに関しても正解というものは存在しないので、人によって考え方は異なると思う。ただ、こうした面もモノクローム専用という意味不明なカメラを選択・購入するきっかけになった。M11モノクローム(以下:M11M)を購入してから初めての春が来たが、満開の桜を撮ってみても色が載ることはない。

M11Mのセンサーにカラーフィルターはなく、ホワイトバランスも存在しない。ゆえに、Lightroomに取り込んでも出来ることは殆どないのだ(意見には個人差があります)。せいぜいハイライトやシャドウを調整する程度。それもまた好きなところでもある。カラー写真の編集は興味深い。RAWで撮影すればホワイトバランスもどうにかなるし、納得するまで色を追い詰めることが出来る。一方、“どこまでするか”という線引きが難しくなる場面もあると思う。それこそ、前述のブレッソンの言葉に近いだろう。そのため、私にとってはモノクロしか撮れない不自由さが、かえって気持ちを楽にしてくれている気がする。これは、ある種の“諦め”だ。この感情については、他社のデジカメとMシステムとの比較(使うマインド)でも同じことを思う。それでいて、素通しのファインダーからは色が見えているのも面白い。

Xとの距離

ライカのMシステムは“レンジファインダー”という種類のカメラである。“レンジ:距離”を“ファインドする:見つける”のだ(ルー大柴さん的)。とても雑に言えば、距離計にレンズが付いてる感じ。そうした仕組みからか、ファインダーを覗いて撮影出来る最短撮影距離はMシステムのどの機種も70cmとなっている。購入する前は、漠然とこの距離が不安だった。最短というけれど、70cmは短いとは言えない。最近ではライブビュー(背面液晶を見ながら)やビゾフレックス(外付けEVF)を使うことで40cm程度まで寄れるレンズも発売されている。それでも40cm程度なのだ。私が購入した沈胴式ズミクロンなどオールドレンズに至っては最短撮影距離が1mであることが多く、食事などの所謂テーブルフォトは撮れない。いや、『最後の晩餐』ぐらい長いテーブルであれば可能か(機会があれば)。

テーブルフォトはiPhoneでしか撮っていないので私には関係ないのだが、人によってはマイナスに思うだろう。実際のところ、私は使っていくうちに慣れた、というかやはり諦めた。これには愛用しているレンズが単焦点28mmだということも関係している。広角レンズではファインダーを覗いてもブライトフレーム(撮影可能範囲を示す白枠)がまったく見えないのだ。覗いてからギョロギョロと目を動かせば「ああ〜、はいはい」と分かる。逆に、ファインダーを覗いて見えるほぼすべてが範囲と言っても過言ではない。定番の単焦点50mm辺りが最も見やすいが、それにしてもEVFほどの正確なフレーミングとは違う。これが“レンジファインダーという機械”の短所であり、最大の長所だと考えている。とても矛盾しているが、これを許容(諦め)出来るかどうかがまず大きな分岐だと感じた。

不満

後悔はない。が、不満はある。それは距離計の不都合でもフリーズでもない。私が最も解せないのは“起動時間(遅い)”だ。オフ時からのオンは当然のこと、スリープ状態からの復帰もかなり遅いと感じている。町で撮る時は首から下げるなり手で持っており、カメラの電源をオフにはしない。しかしながら、バッテリーが消費されてしまうのでスリープの設定はしている。これを解くにはシャッターボタンを押して復帰させるわけだが「ジッ・・・・・・シャッ!」と遅い(伝わってほしい)。有識者曰く、M11シリーズから採用された測光方式(幕面反射ではない)の影響なのだとか。ちなみに、最後の「シャッ!」というタイミングでシャッター幕が上がる(はず)。それまでは何度シャッターボタンを押せど写真は撮れない。数秒の出来事だが、目の前の事象は決して待ってはくれないのだ。

たまに「スナップシューターだとしたら、こんなに遅くていいのか?」と思う。会社員(素人)考えだが、ソフトウェアアップデートでどうにかなるような事ではない気がする。装着するレンズやSDカードに影響されるという話も見た気がするが、そうであっても高速にはならないだろう。購入を検討されている方は、ぜひとも実機の置いてある店舗で体感していただきたい。その起動までの時間が毎回発生する。仮に“決定的瞬間”が起きても、写真が撮れるのはシャッター幕が開いた後。フリーズして写真が消えるのも辛いが、私としてはこちらのストレスのほうが大きい。何せフリーズは毎回ではないからだ。比較として適切ではないが、その点ではライカQ2のほうが素早いように思う。そうした面でM10シリーズに出戻る方もいらっしゃるようだが、USB-Cでの給電が行えない旧筐体には戻れない私であった。

跋文

よくある構文《このカメラはどんな人に向いているか?》という問いには答えられない。私の基準で表現すれば“諦められる人”なのかもしれない。加えるならば、M11Mに限らずMシステムはカメラ本体に付けられたダイヤルのみで完結・撮影出来る(レンズも必要だけれど)。というか、オートフォーカスもなく動画が撮れるわけでもないので、それ以外の機能は特にない。このシンプルさは、昨今のデジタルカメラで稀なのではないだろうか。ゆえにこれまで以上にシャッタースピードやISO感度、F値を気にするようになった。「いや、それは基本だろうが!」という話だが、本当にそうなのだから仕方がない。最近はこの“所作”が身に染み付いて来たようで、他のカメラを使う時も1つの基準を元に撮影が出来るようになった(と思う)。それを習得するためだけには高額すぎるかもしれないが、そういう体験も面白い。

会社員の私にとってのカメラは写真を撮る道具であり、それ以上でも以下でもない。そうした無知・無関心さから画質が云々とか詳細なレビューは作れない。しかし、それが作れないからこそ本noteを開設した(ライカQ2を買った際に)。スペックを元にしたレビューは専門媒体や動画などで見れる。私が知りたかったのは、もっとユーザーの感覚だった。前述したように、誰に向いているかも分からないし薦めることもない。総合すれば、M11Mは“万能”とは正反対の位置に存在している(意見には個人差があります2)。それでも実機に触れることなく購入して今も売却せずに使っているのは、この駄文で記した以上の魅力を感じているからだろう。近代はあらゆる事物が絡み合っている。時に目を逸らしたくなるニュースも。素通しのファインダーからの世界が美しいかはさておき、M11Mはすべてを黒白に変える。

これまで

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?