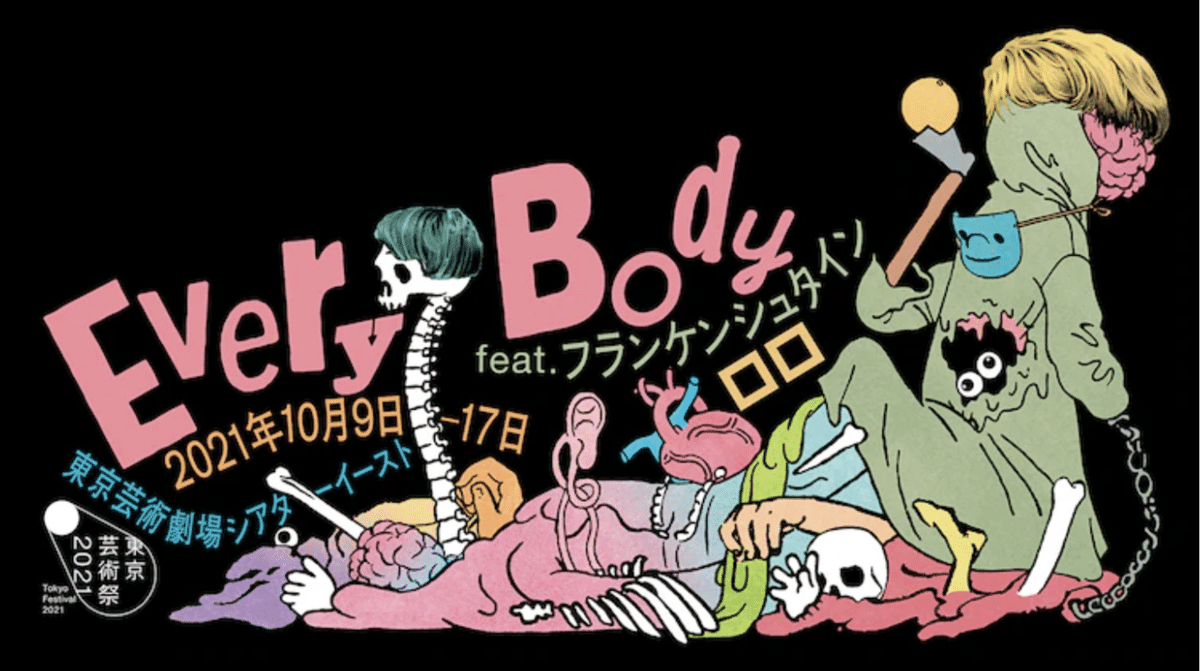

舞台 「Every Body feat. フランケンシュタイン」 観劇レビュー 2021/10/16

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/448688/1651349

公演タイトル:「Every Body feat. フランケンシュタイン」

劇場:東京芸術劇場シアターイースト

劇団:ロロ

原案:メアリー・シェリー

脚本・演出:三浦直之

出演:亀島一徳、篠崎大悟、島田桃子、望月綾乃、森本華、緒方壮哉、関彩葉、名児耶ゆり、日高啓介、松本亮

公演期間:10/9〜10/17(東京)

上演時間:約120分

作品キーワード:ファンタジー、童話、シリアス、生と死、考えさせられる

個人満足度:★★★★★★★★★☆

映画「サマーフィルムにのって」の脚本を務めるなど、舞台作品に留まらず映像作品の脚本も手掛ける三浦直之さんが主宰する劇団ロロの新作を観劇。ロロの舞台観劇は、2020年2月の「四角い2つのさみしい窓」以来2度目の観劇となる。

今作はメアリー・シェリーによって1818年に出版された不朽の名作「フランケンシュタイン」をベースに、三浦さんが原案を刷新して脚本を書き上げた作品。

予想以上に原案の脚本に沿った内容とはなっておらず、「フランケンシュタイン」の物語を知らなくても十分に楽しめる舞台作品として仕上がっていた。

私自身も「フランケンシュタイン」は読んだことがなくてストーリーのあらすじを知っていた程度であったが、物語中盤までどこが「フランケンシュタイン」なのか分からないというくらい刷新されていた。

終盤になってようやく「フランケンシュタイン」と題した理由とその意味が分かった。

物語のテーマは「生」と「死」。

原作の「フランケンシュタイン」と同様に、今作品の中でも主要登場人物が何人も死を迎える。

その「死」の描き方が予想以上に残酷に個人的には感じられて、近頃家族や友人など親しい仲だった人間を亡くした人が観たらだいぶダメージを受けるような気がしていて、そのような方には観劇をおすすめ出来ないような演出だった。

前作の「四角い2つのさみしい窓」を観劇した時とはだいぶ異なる印象で、三浦さんの演出の残酷さを凄く今回は感じた。

そして舞台美術・演出が非常に素晴らしい。

回転舞台装置を使っているのだが、全体的にファンタジーで童話のような世界観、なのだけれどテーマは「生と死」なので重く深く、童話の恐ろしい一面を観せられているような感覚だった。

そして、キャストに対する照明の当て方が凄く独特で絵画を観ているような感覚にさせられる、中世から近代にかけてのヨーロッパの油絵を観ているような恍惚で明暗のはっきりした感じが好きだった。

また静寂を含めた「音」が素晴らしい。

「音」はネタバレ欄でも詳細に記述するが今作品の重要なエッセンスなので注力するのは当然かもしれないが、こんなにも日常の自然の音が心地よく聞こえるものなのかというくらい「音」に刺激された作品だった。

またキャスト陣も、特に女性キャストたちが皆透き通るような声と繊細な演技をされているので、本当に観ていて心地が良いし心が浄化された。

ロロは、もちろん脚本家として演出家として三浦さんの素晴らしさもあるのだが、それを支える劇団員たちの演技力の高さもあって毎度素晴らしい舞台作品が生み出されていると改めて感じた。

舞台作品としては非常にハイレベルで多くの方におすすめしたい作品だが、演出や内容上近親の方を最近亡くされた方にはおすすめは出来ないと思った。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/448688/1678954

【鑑賞動機】

2020年2月に劇団ロロを「四角い2つのさみしい窓」で初観劇して非常に面白いと感じたので、またロロの公演は観たいとずっと待ちわびていた。「いつ高」シリーズは時間がある時に映像で最初から観たいと思っているので後回しにしていて、「いつ高」シリーズを除いて新作を観劇する次の機会が今作だったので観劇することにした。期待値は高め。

【ストーリー・内容】(※ネタバレあり)

一人の女性(島田桃子)が花束を持って「ライカ」と呼びながら登場する。ライカであろう男性(亀島一徳)がやってきて、3人の死体を横に並べる。3人の死体は体をひしめき合わせながら一体となっていく。

ハナタバ(森本華)という女性は頭にカチューシャを被って家にいた。どうやら彼女は我々からは目に見えることのないウルフとミックスという死者と会話をしているらしい。

扉を叩く音がする。扉の向こうに誰かいるようだ。ハナタバは誰なの?と声をかけながら、おそらく扉を叩いた者も死者なのだろうと勘ぐりながら話しかける。そして、こっちにはウルフとミックスもいるからおいでと誘う。

ある男(松本亮)が、3人の男女を家に連れ込んで3人を家の家具に仕立てようとしていた。一人の男性には椅子になってもらい、男は座り心地のよい椅子だと褒める。次に二人目の女性に時計になるように命じる。男は少しダメ出しをしながら時計を彼女にやらせる。3人目の女性にはドアノブになってもらうよう支持するが言うことを聞いてくれない。男はその女性にキツくあたる。そこへ男の家にいきなり別の男性がやってきて騒然とし、椅子をやっていた男性と時計をやっていた女性はどさくさにまぎれて男の家から逃げていく。しかし、ドアノブをやっていた女性は逃げずにそのまま立ち続けていた。

そのドアノブをやっていた女性はスカート(名児耶ゆり)と言い、彼女はいつもリュックを開けっ放しにして歩いていた。スカートが油断している間にリュックの中身が盗まれる。その光景を目撃したブランチ(日高啓介)は、スカートに向かって大声を出す。それがスカートとブランチとの出会いとなって二人は結婚する。

ブランチとスカートの夫婦の元には、ライカ(亀島一徳)という長男とランドリー(森本華)という長女がいた。ライカは音を録音するのが大好きだった。雪の中を歩く音、水溜りの上を歩く音など。

そして2本の弦が切れているギターを演奏していた。ランドリーに切れていることを指摘されても、このギターの弦が全て切れるまで直さず使い続けると言った。

ある日今にも死にそうな弱った鳥を見つけた時、ランドリーは助けようとしたが、ライカはその今にも死にそうな鳥の鳴き声を録音していた。そうしている間に鳥は死んでしまった。

ブランチ、スカート、ライカ、ランドリーの4人家族は、晩御飯を作る準備をしていた。その時の卵を割る音をライカは録音する。スカートは一部の鍵盤が取れてしまったミニピアノを持ってくる。そして、そのミニピアノでスカートは歌いながら演奏を始める。その光景をライカは録音し始める。ミニピアノの音とスカートの歌声。しかしスカートは突然激しく咳込む。その咳込みの音もライカの録音機によって録音される。

その様子を端から見ていた男性と女性がいた。そしてここからペイジ(篠崎大悟)の物語に移っていく。

ペイジには、何事も辛かったら辞めてしまってよいと優しく接してくれる父親がいた。父親はその父親、つまりペイジの祖父が家庭内暴力を振るう人間であったため、父親はそれを反面教師として家庭内に対して優しく振る舞ってくれた。

ペイジは父親の影響で絵を描いていた。ペイジは父親と色々意見を交わしながら絵を描く。父親は優しくペイジが描いた絵を褒めると、ペイジはその絵に大きくバッテンを書く。父親が何が気に食わなかったのか尋ね、嫌になったらすぐに辞めても良いと言ってくる。ペイジはそんな優しすぎる父親の性格に嫌気が差して家を出ていく。

ペイジは父親の反動で強くなりたいという意志を持つようになり、ダンベルを買って腕を鍛える。気づけばペイジの右腕だけ極端に筋肉が付いていた。

ペイジはライカやもう一人の男友達と3人でつるむようになる。

そこへパジャマ(島田桃子)と名乗る女性が現れる。男友達がパジャマに舐めてかかっていくと、指の骨を一本折るという攻撃を食らって悲鳴を上げる。

パジャマはどうやら21gの重さしかない魂だけの人間であるらしく、足音も全くしない。ライカは次第にそのパジャマに異性として惹かれていくことになる。

ある日、パジャマ、ペイジ、男友達でつるんでいると、暗い表情でライカがやってくる。どうやらライカの母親(すなわちスカート)が亡くなったらしい。

みんなでスカートの葬儀に出席する。スカートを棺に収めて火葬と思われる演出が入る。

皆がスカートの死で悲嘆にくれる中、ライカは急にBBQをし始める。なんか急に焼き肉が食べたくなってきたんだと。ライカとパジャマはムシャムシャと焼き肉を食べ始める。それはまるで、亡くなったスカートの肉を食しているような感覚と演出があった。

ペイジや男友達は気味が悪くなり、その場から逃げ出してそれっきりとなる。ペイジはそれ以来、ライカに会うことはなかった。ペイジは家に籠もって絵を描き続けた。何年もの月日が経過した。そして今度は自画像を描きたいと思い始めて着手することになる。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/448688/1678955

話は変わって、3人の男女のスカート、ペイジと最後の一人の女性、シーナ(望月綾乃)の物語に移っていく。シーナは街中を徘徊しながら、まるで動物のように無造作になっている食料に飛びついてやっとの思いで暮らしていた。

ある日シーナは、ライカが主宰する集会にお邪魔しそこのメンバーとなる。その集会は、皆何かしら事情を抱えた者が集まる集会であった。ある時、集会で各々が自分の発したい音を発することのできる場が開催されていた。集会のメンバーたちは、建物の中で一番高さのあるステージに立って音を発していた。そしてそれをお互い解釈して称賛し合っていた。シーナはそれを遠目で眺めていた。

そこへソテー(関彩葉)という女性が呼び出されてステージに登る。彼女は「眼光」という言葉を使って、自分は輝く月のように眼光によって光り輝いているのだけど、その光は一切他の人からは見えない眼光であるというような内容を大声で発する。

集会のメンバーはいまいちソテーのその言葉に心動かされることもなく酷評していた。しかしシーナにとってはソテーのその言葉に惹かれ、その後ソテーに話しかけて素晴らしかったことを伝える。そこからシーナとソテーは親しくなっていく。

ソテーは自動車を運転することが出来た。ソテーの運転でロードムービーの始まりだとボロい車をふかせて二人で旅に出る。様々なトラブルに見舞われるも、それも旅の醍醐味として二人は楽しむ。

ある日の夜、シーナはライカが家の中に大きな鞄を持ち帰る様子を目撃する。シーナはこっそりライカの家に忍び込んで様子を確認した所、あまりに衝撃的なことだったため気持ち悪くて吐き出してしまう。

そこにライカが戻ってくる。シーナはライカに対して怒りを込み上げる。ライカの家の中にあったのは、ソテーの遺体であったからだ。

シーナは悲しみにくれ、自動車に乗り込むが唯一運転の出来たソテーを失ってしまったので、もう自動車でどこかに行くことも出来ないと項垂れる。そこへ他の乗用車が突っ込んできてシーナもそのまま命を失う。

ここからライカの生い立ちが語られる。ブランチとスカートの元に産まれたライカは幼い時、「あなた」と声を発するが、どんなに大きな声を発しても次の瞬間には消えてなくなってしまうことにもどかしさを感じて、日常の音を録音するようになる。

しかし母親であるスカートの死を目前にした時、そのもどかしさは音が消えてなくなるもどかしさとは比べ物にならない消失感を感じたため、録音を諦めてなんとか死んだ人間を生き返らせる方法を模索した。そんな時にパジャマと出会って、パジャマは出会った時は魂しかなかったけど、徐々に人間に近づいていき足音も聞こえるようになり、彼女と2人で死体を集めるようになった。

スカートを亡くしてから数年が経ち、ライカはパジャマからペイジが亡くなっていたことを告げられる。ペイジはひっそりと絵画を描いており、最期は自画像を描いて書きかけのままこの世を去ったのだと。ライカはペイジの住む家を尋ねると、そこには描きかけの自画像があり、自画像にはペイジの髪や皮膚が埋め込まれていた。

ライカは、スカートの遺体とペイジの遺体、そしてシーナの遺体を繋ぎ合わせて一人の怪物を作ろうとした。そしてその怪物は、3人の体が合わさって一つの生き物として動いていた。

ハナタバは、ライカとパジャマの娘だった。ハナタバは人間であるものの死者を見ることが出来て、話すことが出来た。

ハナタバの元へ、その怪物がやってくる。その怪物はライカと話がしたいと言うので、電話を通じてライカと話をさせる。怪物はライカのことを恨んでいると言う。そしてハナタバがウルフやミックス同様にその怪物にも名前をつけようとする所で物語は終了する。

私は観劇していて途中までこの作品はフランケンシュタインとどう繋がってくるのかと考え込んでいたが、終盤になってようやくフランケンシュタインである意味が分かってきた。というのは、物語序盤がライカの物語というよりはライカが脇役のように見えていたからだと思う。おそらく、その辺も観客を惑わすことを意図したものだと思う。

そして展開が、最期に疑問だったことが諸々と解決されていく感じがあって伏線回収されていってスッキリする辺りが見応えあって良かった。序盤のライカとパジャマが3人の遺体を囲むシーンとか、ハナタバの元へ誰かやってくるシーンとか全て終盤へと繋がる伏線になっていた。

脚本で分からなかった箇所があって、序盤の3人の男女を家具に仕立てる男は何者だったのか。序盤しか登場しなかったので、あのシーンの全体的な意味が捉えきれなかった。

それとソテーは殺されたのだろうか、それとも死んでしまった遺体をライカがたまたま回収したのだろうか。劇中に描写があって見逃したのかもしれないが、ここも最後まで疑問点として残ってしまった。

ただいずれにせよ、終始飽きさせることのない見事なストーリー展開で、よくここまで「フランケンシュタイン」をベースに物語を創作出来るなと思う。ロロの三浦さん素晴らしき脚本家である。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/448688/1678953

【世界観・演出】(※ネタバレあり)

今作の舞台美術・演出は自分の好みでもあったし、研ぎ澄まされた世界観になっていて非常に繊細で美しく感じられた。全体的にはファンタジーで童話のような世界観なのだけれど、「生」と「死」をテーマにしているだけあって重く暗い雰囲気も立ち込める重厚なファンタジーだった。

そして今回の作品のキーエッセンスとなっていたのは「音」と「扉」。こちらについては丁寧に解説していきたいので、考察パートで詳細に記載することにする。

舞台装置、照明、音響、その他演出の順番でいつも通り見ていく。

まずは舞台装置から。ステージの箱自体は黒いビニールシートのようなもので三方が覆われていて、そこから役者たちがデハケ出来るようになっている。そしてステージ中央に例の回転舞台装置がセットされている。

回転舞台装置は、表側と裏側があって、シーンごとに舞台が回転して表側が使用されたり裏側が使用されたりする。それぞれについて書いていく。

まずここで言う表側とは、客入れ時に客席側に面していた舞台装置の側を指す。全体的に洋風の家の外観を一枚のパネルで表現した舞台装置となっていて、下手側にはパネルの向こう側、つまり裏側に通じる扉が設置されている。そして上手側にはもう一つ扉と、手前側に出っ張った直方体のボックスが設置されていて、そこは主に棺として使われ、その出っ張ったボックスの上部には扉が設置されている。ボックスの側面には特に壁が儲けられている訳ではなく、ボックスの中が外から丸見えになっている。そのため、棺の中で誰かが眠っているかどうかが客席側から判断出来る。またこのボックスは、物語後半でソテーとシーナが旅に出かける自動車の車体としても使用される。パネル上方には窓が設置されていて、頂点には樹木のような飾り物が設置されファンタジー要素を感じられる。

回転舞台装置裏側は、表側が屋外であったのに対し、こちらは屋内を表現している。表側で下手側にあった扉は上手側に設置され、そこが玄関のような位置づけの扉となっている。また、下手側にも表側で棺に通じる扉が設置されている。裏側には屋内ということもあって窓の付近に2階に該当するステージと、そこへ通じる階段がある。2階のステージは、物語後半でソテーが「眼光」を語るシーンのステージとして使用される。

全体的にファンタジー要素をこの舞台装置が作り上げている感じがあった。

回転舞台装置として上手いなと感じたのは、この舞台装置の屋外を意味する表側と、屋内を意味する裏側を同時に使ってシーンを作り上げた終盤の怪物とハナタバが対面するシーンが秀逸だった。ここに関しては、舞台の考察で「扉」の使い方と関連して詳細に記載しようと思う。

いずれにせよ、うまい具合に回転舞台装置を活かしていたと思っている。

次に舞台照明。照明演出に関しては冒頭で触れたように、かなり独特な照明の使い方をしていると感じられた。その理由が照明の当て方で、凄く役者や舞台装置が中世から近代に描かれた西洋の絵画、特に油絵のように恍惚で冷たく明暗のはっきり分かれた演出が施されていると感じた点である。その照明演出も、ファンタジー要素を出しつつも、どこか重厚で深く重い印象を与えることに成功していて、非常に世界観が合っていると感じられた。特に、ペイジは絵かきという設定で物語終盤では、自画像を描いたということでペイジ自身が絵画の一部になるのだが、その時の照明の当て方も非常に油絵を想起させる当て方になっていて印象的だった。

また、舞台装置と融合して電球が用いられている点も雰囲気があって素晴らしかった。特にソテーが「眼光」についてステージで語るシーンで、その電球を月明かりと捉えて語る当たりも好きだった。

そして終盤のシーンで、舞台装置頂上付近でずっと電球が点滅する演出も印象的だった。

後は、スカートが歌を歌いながら風車のようなものが舞台上に大きくシルエットとして映る演出も好きだった。これぞファンタジー演出、観ているだけで心が浄化される心地よい幻想的な演出だった。

次に舞台音響。先述した通り今作において「音」はキーエッセンスになってくるのだが、そちらに関する考察は考察パートで記載するとして、ここでは印象に残った舞台音響を記載していく。

BGMとしては結構洋楽が流れていて、しかもその洋楽も楽曲を全然知らないので雰囲気で語ってしまうが、1950年代、60年代のレトロな雰囲気のある洋楽が劇中に挿入されていた。それも割と物語前半に多く、スカートのシーンで多い印象だった。スカート自身が歌や音楽を愛するキャラクターなので、そういう演出意図だったのかなと思う。

後はなんといっても、日常の生活音をスピーカーから流す際のクオリティが半端ない。日常の生活音ってなかなか音として流すのは難しいと思うが、雪の中を歩く音、水溜りの上を歩く音、鳥の鳴き声、そして火葬、全てがリアルでこんなにも日常の自然音が美しく綺麗に感じられるものなのかと感動した。素晴らしかった。

後は結構楽器が登場するので楽器の生音も良かった。特にミニピアノ、スカートが歌いながら演奏するあの感じは凄く繊細で美しいシーンだった。

最後にその他印象に残った演出について触れていく。

まず、今作品の中で最も印象に残ったシーンが物語中盤のスカートの火葬シーンなので、そちらについて触れていく。冒頭でも記載したがあのシーンはちょっと生々し過ぎて、直近で親しい仲の人を亡くした人は観劇したら相当の精神的ダメージを受けてしまうと思う。それくらい、人が死ぬ時、火葬される時の自然音が強烈に心を刺激してきた。

火葬シーンの演出として、スピーカーからメラメラと何かが焼ける音が轟々ととどろきながら、スカート、ペイジ、シーナの3人が体をひしめき合わせながら、クネクネとコンテンポラリーダンスを踊るかのように身体表現をしていく演出が、非常にインパクトが強くて凄いものを観てしまった感じがした。

またその後続のシーンで、ライカとパジャマが焼き肉を食べるシーンがまたエグい。そしてその焼き肉も、スカートの身体を箸で掴んで口づける演出、これが非常にヤバい。映像とかならまだ衝撃は少ないのかもしれないが、実際の観劇体験となると本当に衝撃的な光景に感じられた。

また興味深いのが、この「死」を表す3人の男女が体をひしめき合わせながらお互いを擦り合う演技が、どことなく性行為を想起させる。ここに関しては、「生」と「死」のテーマに関連する話になってくるので、こちらは考察パートで詳しく書くことにする。

物語終盤になって、スカートとペイジとシーナが一体となって蘇り、ハナタバの元へやってくるのだが、あの3人で一体となって一つの生き物のように動く演出は素晴らしいと思った。これぞフランケンシュタインだと。そして「Every Body(Everybodyでなく)」だと思った。

「死」の描写以外で印象に残った演出は、家具が結構登場した点も興味深いと思った。「生」と「死」を迎えるのは何も人間だけではなく、物だってそうであるということ。物語序盤の家具を壊すシーンだったり、家具も生き物も土に返るというフレーズが良い。

またハナタバが終盤で、目に見えないドラムを叩きながらエアーで演奏するシーンがあったが、あそこは森本さんが激しく揺れることによって椅子が軋む音が気になってしまって、あそこはドラムではなくピアノをエアーで演奏する演技の方が、音が聞こえてくるように感じられて良い演出だったんじゃないかと個人的には思った。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/448688/1678956

【キャスト・キャラクター】(※ネタバレあり)

「四角い2つのさみしい窓」を観劇して以来1年半ぶりにロロを観劇したが、三浦さんの脚本・演出の実力も勿論素晴らしいのだが、改めてロロの劇団員、特に女性キャストの演技が非常に素晴らしいからこそ、人気ある劇団なのだと感じた。

印象に残ったキャストを数名取り上げていく。

まずは、ロロの3人の女性キャストが皆透明感あって素晴らしすぎたので、彼女たちを紹介していく。彼女たちは「四角い2つのさみしい窓」に出演されていて、演技拝見はそれ以来のこととなる。

パジャマ役を演じていたロロの島田桃子さんは、改めてボイスがとてもセクシーで癒やされると感じた。あの甘ったるい色気のあるボイスは、聞いているだけで本当に癒やされる。「四角い2つのさみしい窓」を観劇したときも彼女の声色に惚れた記憶がある。

今作でも冒頭の第一声がパジャマの「ライカ」という呼び声から始まるのだが、その美しい声色でもう作品に持っていかれた、惹かれてしまった。それくらい透明感のあって素敵なボイスである。

今回の役はパジャマ役ということで、ある種人間ではない魂、つまり死者の役として登場し、男性の指の骨を折ったりとか超人的な役割であるが、だからこそ魅力を感じるというか惹かれるキャラクターとして感じられた。

凄く子供っぽくて無邪気な感じも好きだった。声色とも合っていた。

次に、ロロの素晴らしき女性キャスト2人目、シーナ役を演じていた望月綾乃さん。彼女はロロの3人の女優の中でもヒロイン気質のある方だと改めて思った。凄く感情移入しやすいノーマルなタイプの演技をされる女優さんである。

今回のシーナという役は、ある種今作の主人公の一人のようなもの、特に物語後半ではシーナを中心としたストーリー展開となっている。

凄く友達想いな設定が好きで、ソテー役の関彩葉さんとのコンビが本当に仲良さそうで観ていて微笑ましかった。だからこそ、ソテーが死んでしまったときの展開は心動かされるものがあった。

後は、これは世界観・演出パートで書くべき内容だったかもしれないが、シーナがソテーの遺体を見て、体の前に背負っている籠から布を取り出すことで嘔吐を想起させる演出があったが、あれをライカがそのまま羽織るシーンが、なんとも食べ物や洋服でさえも元々「生」あるものだったことを示唆する演出で印象に残った。

そして3人目のハナタバとランドリー役を演じていた森本華さんも素晴らしかった。これは「四角い2つのさみしい窓」でも書いたかもしれないが、彼女は3人の中では一番男まさりな女性キャストだと思っていたが、今作ではそのキャラクター性は維持しているのだが、よりアメリカンな役に感じられたのが新鮮だった。

どこで感じたかというとハナタバを演じている際に、結構身振り手振りを使ってリアクションも大きくとったり、喋り口調も「〜だわね」「あらー、〜かしら」などどしっかり役作りをなされている感じがアメリカンな演技に感じられて個人的には好きだった。

そして彼女の声も、凄く舞台上に響くので凄く聞いていて癒やされる感じがした。ハナタバがウルフやミックスと会話しているシーンはほぼ一人芝居な訳だが、凄く見応えがあったしちゃんとウルフとミックスがそこにいるかのように感じられて上手かった。

また、しっかりとハナタバとランドリーで役作りを変えられているというのも伝わってきて、勿論カチューシャをしているしていないの外見上の違いがあるから判別がつくのだが、それだけではなく役作りとしてしっかり違いを感じることが出来た。

さらに、シーナとソテーのドライブシーンで、黒メガネに拳銃の姿で登場した男まさりな演技も観られたので大満足だった。

ライカ役を演じたロロの亀島一徳さんは、「四角い2つのさみしい窓」での印象をあまり覚えていないが、今作でいうと中盤まで目立ちすぎない役柄が、しっかりと終盤まで彼こそが怪物を作ってしまう主要人物張本人であることが上手くバレずに進行するのかなと思った。

また、ペイジ役を演じたロロの篠崎大悟さんは、「四角い2つのさみしい窓」の他に玉田企画の「今が、オールタイムベスト」でも演技を拝見しているが、今作のペイジとしての役作りは非常に別人と思えるくらい印象が違った。中盤まで篠崎さんと気づけなかった。

篠崎さんの過去の演技を観ていると、どちらかというとやんちゃな男性という印象だったが、ペイジは穏やかで落ち着きがあって寡黙な感じ。淡々としている印象。個人的には凄く好きだった。ひたすら絵を描き続けるという姿勢に惹かれる。そして腕の筋肉は笑った。

ロロ以外のキャストでいくと、ソテー役の関彩葉さんの好演が輝いていた。彼女はロロの「いつ小」などに出演されていた女優さんだそうで、1999年生まれと非常に若い。若さゆえのピュアな演技が印象に残った。

特に、「眼光」のくだりのあの大声の出し方、非常にピュアな感じを受ける。そしてそれがライカなどのおじちゃんたちに響かないのもなんとなくしっくりくる。でも、関さんのあの「眼光」の演技で惹かれた観客は多いんじゃないのかと思う。

スカート役の名児耶ゆりさんも素晴らしかった。物語前半は彼女を中心とした物語なので、ミニピアノといい歌声といい音楽劇風に仕上がっている感じが本当に素敵で魅力的だった。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/448688/1678958

【舞台の考察】(※ネタバレあり)

この作品のキーエッセンスは、前述した通り「音」と「扉」と「生と死」である。こちらについて一つずつ考察していきたいと思う。本来なら原案の「フランケンシュタイン」と照らし合わせながら考察していくのが筋なのだと思うが、私自身が「フランケンシュタイン」をしっかり読んだことがなくて考察にならない気がするので、その点はご了承頂きたい。

まずは「音」について。

ライカは小さい頃に、「あなた」という言葉を声に発しても一瞬にして消えてしまうことに儚さと消失感を感じる。そこで、日常のあらゆる音を録音し始めるのである。そして集めた日常の音をつなぎ合わせてメロディにして流すということをしてきた。

しかし、母親であるスカートの死を目の当たりにしてから態度は一変する。ライカは今度は「音」ではなく人間の死体をつなぎ合わせて一人の人間を作ろうとするのである。

私個人としてはこの行動について、人間誰しもが持ち合わせている根源的な欲望なんじゃないのかなと思う。人間は、大切にしたいもの、大事にしたいものを消失させることに抵抗を感じるものだろう。その抵抗が肥大化してしまった結果が、死体をつなぎ合わせた怪物の創造だったのではないかと思う。

私たち人間は大切な仲間との思い出を写真に収める。これも同じ根源的な欲望から来る行動だと思っている。私が今書いている、この詳細な観劇レビューだって同じだと思っている。私が今までしてきた観劇体験を忘れ去ってしまうのは非常に辛いことだと感じる。だからこそ、いつでも思い返せるように観劇レビューとしてnoteにまとめている。これも大切なものを失いたくないという根源的な欲望からくるものだと思っている。

今作の場合は、その忘れ去りたくない物の対象、そして入り口が「音」であったということで、これは凄く作品の中で丁寧にそして美しく描写されている印象を感じた。

しかし、人間がどんなに失いたくないと頑張って「もの」を残そうとしても、消失する時は必ずやってくる。その最たるタイミングが「死」である。

人間は、というか万物は、「生」と「死」のどちらかの領域に存在していて、失うというのは「生」→「死」への移動を指す。それくらい、「生」と「死」にはしっかりとした境界線が引かれている。

その境界線の象徴として劇中で使用されていたのが、「扉」であると私は思っている。

基本的には、劇中で登場する「扉」のほとんどが「生」と「死」を線引する境界としての位置づけだと思っている。

例えば最も分かりやすいのが、棺についた扉である。普通棺には扉なんて付いていないが、そこを敢えて扉にすることによって、棺で眠る存在を「死」、それを見送る棺の外側の存在を「生」として捉える事ができる。

また、ペイジが絵画を描く時に使用している額が扉の縁を使っている点も非常に興味深い。ペイジが生きて絵画を描いていたときは、扉の縁に対して客席側に位置して描いていたのだが、自画像を描き始めて死んでしまうと絵画の中の人になったので、客席から見て扉の縁の向こう側に位置していた。このペイジの立ち位置も、扉が境界となって「生」と「死」を意識したものになっていると思っている。

さらに、ソテーの遺体をシーナが発見するシーンでは、ライカの家の中、つまり家の扉を隔てて向こう側が「死」の領域でソテーがいて、扉の手前側、即ち家の外にはシーナがいるという構造になっていて、ここでも扉が「生」と「死」の境界になっている構造が確認できる。

そして終盤のシーンでは、回転舞台装置が下手側が家の外、上手側が家の中になるような配置になっていて、その境界に扉が存在する。そして下手側の家の外にはスカート、ペイジ、シーナの3人の死体が一体となった怪物が、上手側の家の中にはハナタバがいて、お互いが扉付近で出会うという構造になっている。そして、確かこの時に舞台上の全ての扉に照明が当たっていて象徴的だった気がする。

この演出が素晴らしくて、なぜ素晴らしいかというと、今まで「生」と「死」というのは「扉」によって境界線の引かれた交わり得ないものだったのが、交わったことを意味するからである。即ち、「生」と「死」の融合である。この「生」と「死」の融合、超越というのがこの物語の最終着地点だと個人的に解釈している。

それ以前の物語の中でも、「生」と「死」が交わり合う兆しというのはあったと思う。兆しというか伏線といった方がしっくりくるかもしれない。

まず、ライカが「音」を録音しようとする行為そのものが、「死」に向かっていこうとする「音」を「生」へと繋ぎ止めようとする行為で、ある種「生」と「死」の境界を取っ払うような行為に近いものだった。

そこから、パジャマという魂しか存在しない「死」の存在と出会うことで、ライカとパジャマはお互い「生」と「死」の融合へと近づいていく。そして、ライカとパジャマから産まれた娘であるハナタバは、「生」と「死」の夫婦から産まれた「生」と「死」の融合体として、死者とも会話ができる人間として生きた。さらに、ライカは死体をつなぎ合わせることによって、「死」→「生」を実現させようとした。

そして終盤のシーンで完全に「生」と「死」の融合という自然の摂理を超越するようなことが起こってしまった。これは偏に、ライカ自身の大切なものを失いたくないという人間の根源的な欲望から来ている。

あらすじ程度しか知らないが、原案のメアリー・シェリーが書いた「フランケンシュタイン」も、フランケンシュタインという科学者の生命の謎を解き明かそうという人間の知的好奇心、即ち根源的な欲望から怪物が誕生しているという点でテーマが共通している。

三浦さんが大胆に原案の「フランケンシュタイン」を脚色してここまでの怪作に仕上げてしまうとは非常に素晴らしいと思うし、原案の「フランケンシュタイン」も読んでみたいと感じた。

【写真引用元】

ステージナタリー

https://natalie.mu/stage/gallery/news/448688/1678957

↓ロロ過去作品

↓篠崎大悟さん過去出演作品

↓松本亮さん過去出演作品

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?