PDCAによる「改善」は本当に適切であるか考える必要がある

PDCAってビジネスの万能薬みたいな扱いなんで、どこに行ってもPDCAの仕組み作りを要求される事が多いと思います。

確かにPDCAは、いろいろな局面で使えます。変化の多いプロジェクトの起動を修正して調整したり、業務改善をしたり、同じ事ばかりを繰り返して時代においてかれないために改善を続ける、などなど様々なシーンでこの考え方が活用されています。

ただ、PDCAをやってるつもりでも、改善が適切でない場合ってあるんです。例えば、よくあるケースとして、営業が会社訪問をしても、全然商談に繋がらないケースがあったとしましょう。

じゃあ訪問件数を2倍にする!→成果がでなかった!→ ではこれを改善して3倍にしよう!

これ、実は本当にやってるとこ見たことあります。

結果、訪問件数をひたすら増やしても、成果はまったく出ていませんでした。これはPDCAのサイクルどころか、単なる気合と根性の世界になっていたのかもしれません。

この場合、売上げが上がらないのは、訪問件数が少ないという話ではなく、別な問題なのに、それを見つけられずに数だけを増やしていってしまった・・というのが失敗の原因なのではないでしょうか。

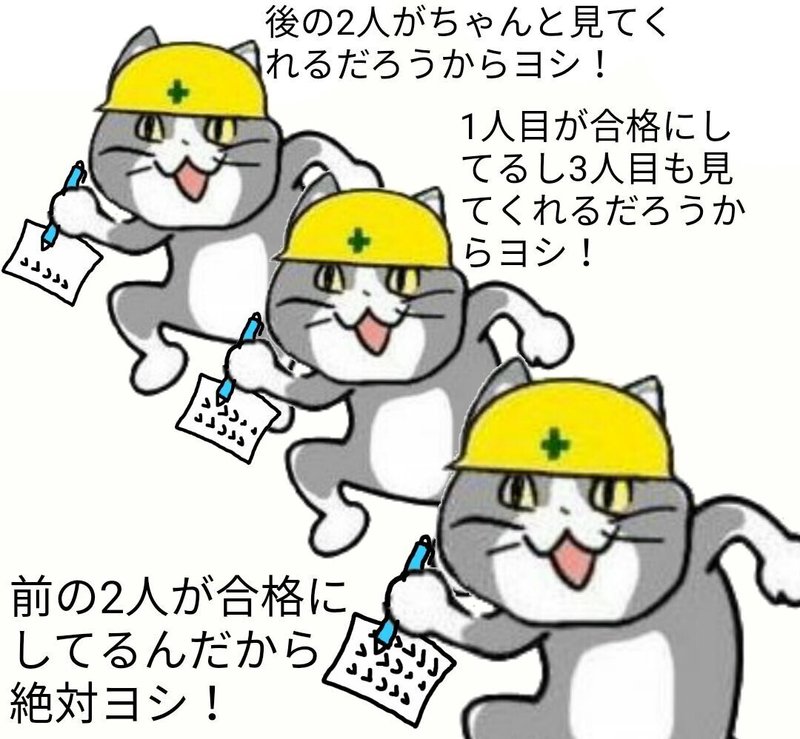

もしかして、これもそういう話なのかな?

①間違いが起きた→②再発防止策でダブルチェックします→③また起きた→④再発防止策でトリプルチェックします。

でも実際はこんな結果になっていた。

PDCAで大事なのは、サイクルを回す事よりも、課題を洗い出し問題を明確にして、適切な改善策を見つけ出す事がとても重要なポイントだと私は思います。

それだけはなく、改善策を行ったが、この改善によって別な問題が発生していないか考える事もまた重要です!たまにこちらを立てればあちらが立たずみたいな事がおきます・・。

数値化できない場合って、解析が難しいかもしれませんが、その場合はぶれないようにゴールだけを定義して、AがダメならBを試す。みたいな事を繰り返していけば良いと思います。

チームでやっている場合は、認識合わせとディスカッションにより「改善案を計画する事」がカギになるのではないでしょうか。

ちなみに最近は結果を出すよりも、この仕組み作りを成功させた方が周りからの評価が高くなるように思えます。

余談ですが、スタートアップベンチャーの会社に入ると、PDCAを繰り返して業務を作っていくケースが多いので、かなり実践経験が積めます!

※noteの他にブログもやってるので、こちらもよろしくです!

私の記事に価値を感じてくれたら、寄付をいただけると嬉しいです。 サポートは「誰かがお金を出してくれるような記事をかけているか」の基準としたいので、高いとか安いとかどうでも良いです。100円大歓迎!