原子核はなぜまとまっているのか?

原子の中心には原子核がある。原子核にはさらに構成要素がある。陽子(ようし)と中性子(ちゅうせいし)だ。まとめて、核子(かくし)と呼ばれたりもする。

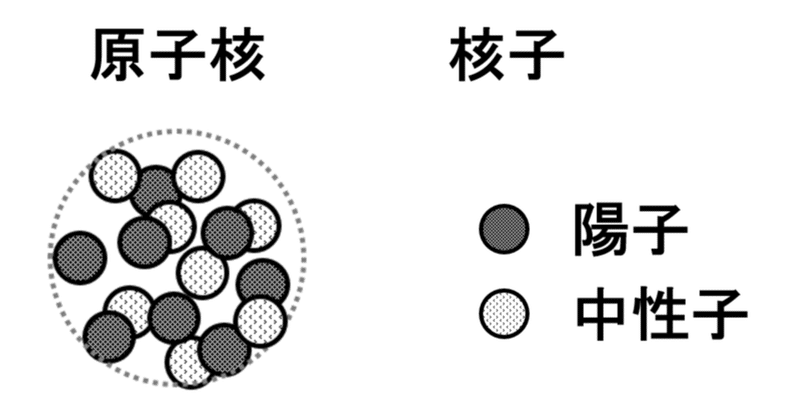

原子核の大きさは、おおよそ10 fm(フェムトメートル)。他方で核子は、だいたい1 fm。とてつもなく小さな存在だ。下図には、原子核と核子(陽子と中性子)の概念図を示してある。

陽子と中性子はとても似ており、その大きさや重さも瓜二つ。ただし、似ていない点もある。それは電気的な性質だ。陽子はプラスの電気(+1)を帯びているが、中性子は電気的な性質を持っていない(±0)。なので、“中性”という名が付いている。

さて、ここで疑問が湧く。陽子は+、中性子は±0。では、陽子と中性子はなぜくっついているのだろうか。つまり、なぜ原子核はまとまっていられるのか、という疑問だ。

原子核をまとめている力は、電気的な力でもなく、磁気的な力でもない。はたまた、重力でもない。

原子核は、「強い力」という力によって、まとまっている。不思議な名前だ

が、れっきとした専門用語だ。英語だと「strong force」もしくは「strong interaction」。

「強い力」には、まだまだ謎が多く、現在も研究が行われている。実は、その研究分野を開拓した物理学者は日本人だ。その物理学者とは、湯川秀樹博士(1907~1981)だ。

湯川博士は、謎に満ちた原子核をまとめる力の研究を行った。その研究は、1935年に「中間子論」という名で発表された。彼はこの業績により、日本人として初めてノーベル賞を受賞した(1949年)。

湯川博士のノーベル賞受賞は、戦後まもなくだったこともあり、センセーショナルに取り上げられ、日本中に勇気を与えたそうだ。「秀樹」という名前も流行ったそうな。

また、湯川博士は文筆家としても多数の著作を残している。代表的なものに『旅人 ある物理学者の回想』が挙げられる。この『旅人』には、中間子論発表までの湯川博士の半生が描かれており、彼の世界観や苦悩に触れることができる。興味のある方は、彼の著作を手にとってみてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?