現代の「錬金術」:宇宙元素合成

人類は金(Au)という物質に魅了されてしまう。「金(Au)を生み出したい」という欲望に搔き立てたれた中世の錬金術師たちは、様々な試みにより化学を発展させた。しかし、化学反応しか扱えなかった彼らの野望は儚くも散ってしまう。

結局、僕たち人類は、地球のどこかに埋まっている金(Au)の鉱石を掘り当て、精錬することを続けるしかなかった。

金(Au)は地球のどこかに埋まっている。しかし、そもそも、その金(Au)はどのように生まれたのだろうか。錬金術師ではない何かが、過去に、金(Au)を生み出したはずだ。

元素を生み出す原子核反応をまとめたB2FH論文

現在の地球には水素(H)からウラン(U)までの90種類ほどの元素が存在している。それらの元素は、宇宙の歴史の中で、原子核反応により生み出されたことが知られている。

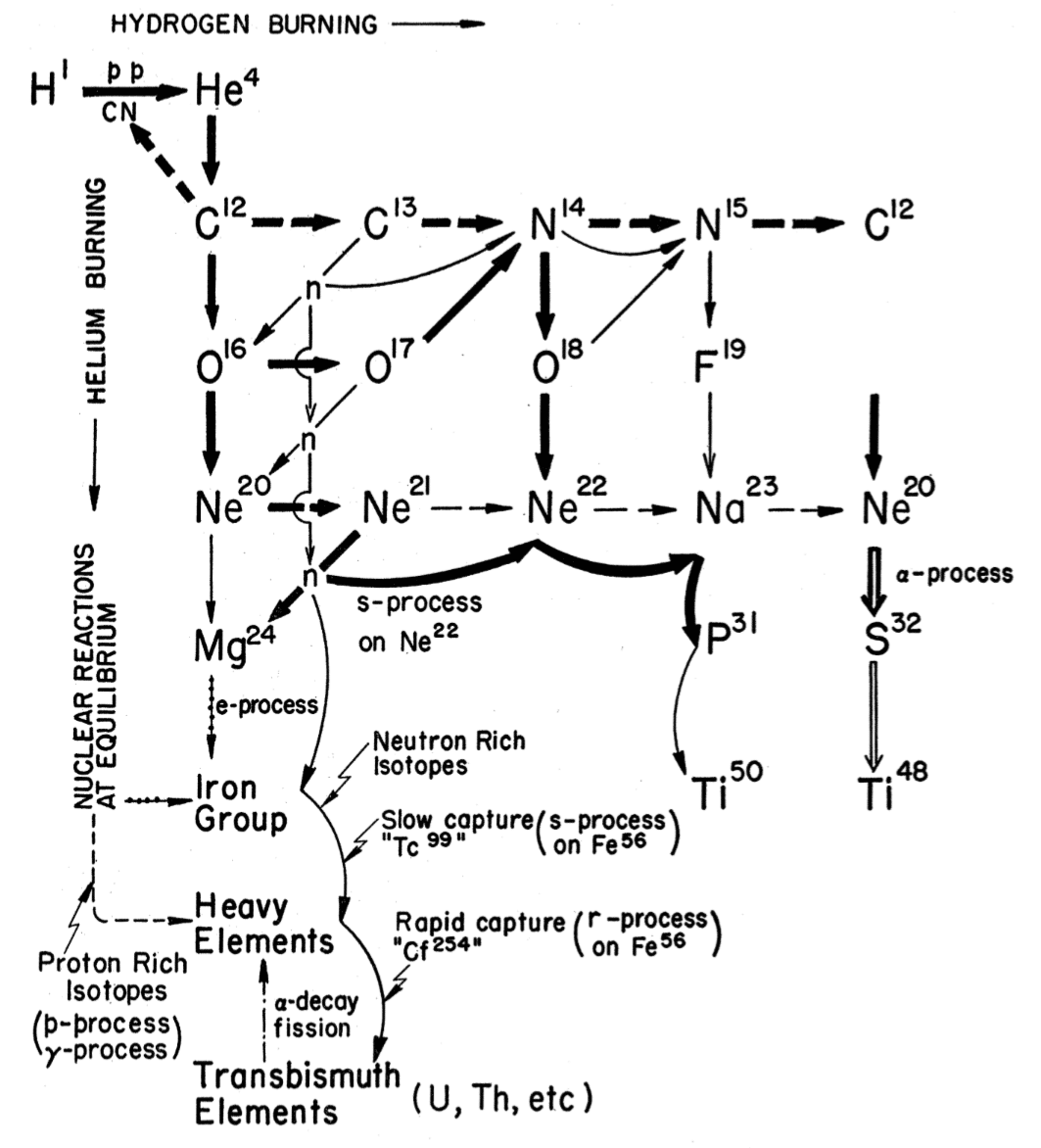

上図は、E. M. Burbidge博士、G. R. Burbidge博士、W. A. Fowler博士、F. Hoyle博士による論文に掲載されている図だ。この論文は記念碑的に扱われており、著者らの頭文字をとり「B2FH論文」などと呼ばれている。

B2FH論文では、宇宙の歴史の中で、どこで?どのような?原子核反応が元素をつくってきたのかが論じられている。この成果に関しては著者の一人であるFowler博士がノーベル賞を受けている。

Hoyle博士がノーベル賞を受賞できなかったことに関しては波紋を呼んだ。

宇宙初期のビッグバンや宇宙線によって軽い元素がつくられた。すると、軽い元素たちが集まって、星を形成する。ある程度成長した星の中では、3つのヘリウム(He)原子核がくっつき、炭素(C)原子核ができる。その後は、星の中で、炭素(C)から鉄(Fe)までの元素が徐々にできていく。特別に大きな星の中では、鉄(Fe)よりも重い元素もできる。この過程は「s-process」と呼ばれる(slowな過程という意味)。

B2FH論文は元素誕生秘話を網羅的に議論した、まさにノーベル賞級の研究だ。しかし、それで「宇宙の「錬金術」」の謎が全て解決されたわけではなかった。

謎に包まれる金(Au)やウラン(U)の誕生物語

ここまでの話では解決できない問題がある。例えば、金(Au)が十分にできそうにないこと、それに、ウラン(U)は全然できないことなどだ。

では、金(Au)やウラン(U)はどこで?どのように?できたのだろうか。

B2FH論文では、超新星爆発における急激な中性子捕獲反応(r-process:rapidな過程)によって生まれたと示唆されている。超新星爆発とは、すごく重い星が死を迎えたときに起こる爆発現象のことだ。

実は、この問題は未だに謎が多い。アメリカの雑誌『Discover』が取り上げた物理学の未解決問題にも名を連ねているくらいだ。

未解決な理由には「そもそも超新星爆発自体が謎に包まれた現象であること」「超新星爆発では十分な元素が生み出せそうにないこと【※1】」「超新星爆発や中性子星衝突【※2】のような極限的な状況での原子核反応も謎が多い」などが挙げられる。

【※1】「生み出せそう」という研究もある。まだまだ研究途上。

【※2】 超新星爆発の他に、中性子星という星の衝突も候補として研究が進められている。最近はむしろこちらが有力候補になっている。

つまるところ、金(Au)やウラン(U)の誕生物語は未だに謎に包まれているのだ。そして、宇宙の「錬金術」は現在もなお物理学者が向き合う課題になっている。

原子核物理学者である池田清美先生は、こんなことを語ったそうだ。

現代物理学を呼び覚ましてくれたウランがどこでどのように作られたかを理解することは、科学者として、それを与えてくれた自然への恩返しと言ってよいだろう。

※谷畑先生が記事中で池田先生の言葉を回顧されている。

宇宙の「錬金術」の全貌が分かったとき、私たちの物質観や宇宙観は、また一歩、大きく前進することだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?