化学反応とは原子の組み合わせの変化

物質を細かく細かく見ていくと、原子や分子に行きつく。つまりは、身の周りの物質は原子(元素)からできているのだ。

自然界においては複数個の原子が結合し、一つの分子として存在する。中には原子1個で分子として動いているものもあり、単原子分子と呼ばれる。

それら原子や分子を考えることで、化学反応も理解することができる。

原子の組み合わせを変える化学反応

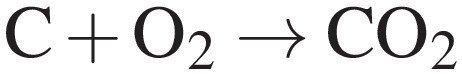

以下では、炭素が燃える、つまり、炭素と酸素が結合する化学反応を例に話を進めたい。下図は、その概念図だ。

図中の黒丸が酸素原子、白丸が炭素原子を表している。それぞれは元素記号「O」と「C」で表される。

酸素は普通、原子2個がくっついた酸素分子(O2)として振舞う。炭素の方は今回の場合、無数の炭素原子が集まり、物質としての炭素となっている。

図には、炭素原子1個と酸素原子2個がくっついた分子ができていく様子が描かれている。できた分子は、二酸化炭素(CO2)だ。この反応過程を元素記号のみで表すと、

となる。このような式は化学反応式と呼ばれる。そして以上より、化学反応とは、原子の組み合わせの変化と理解できる。

ちなみに、図中には「C+O→CO」という反応も描かれている。これは、一酸化炭素(CO)の生成を意味している。十分な酸素が供給されない場合、この一酸化炭素ができてしまう。一酸化炭素は毒性が強く、吸い過ぎると死に至ることもある(一酸化炭素中毒)。そのため、密閉された部屋での燃焼は危険になるのだ。

化学反応式の「→」に込められた意味

さて、化学反応式を見ると、その左辺と右辺は「=」でなく、「→」で結ばれていることが分かる。

その理由は、反応の前後でエネルギーの出入りがあるためだ。化学反応式では、そのエネルギーの出入りは明示されていないため、「=」ではなく、「→」が使われているのだ。エネルギーの収支も含めて「=」で繋がれた式は熱化学方程式と呼ばれる。

二酸化炭素の生成の場合、反応が起きると、エネルギーが放出される。そのエネルギーは熱や光、または、音となって現れる。これらが「燃える」の正体だ。

炭素と酸素の化学反応は、火力発電の基礎的な反応にもなっている。火力発電では、石油や天然ガスなどの炭素を含む物質を燃やし、エネルギーを得て、そのエネルギーをタービンという装置を使って電気に変えている。

化学反応は、とても身近でかつ、私たちの生活に欠かせない現象だ。そして、その化学反応の正体は、原子の組み合わせの変化なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?