実験と理論で探る原子の姿

原子の中心には原子核があり、その周りに電子が存在している。しかし、原子はとても小さく、肉眼では到底見ることができない。

ではなぜ、そのような原子の姿が分かるのだろうか。原子の姿を見破った研究が行われた時代にさかのぼってみたい。

原子の中心にはとても小さな“核”がある

20世紀が始まった頃。アーネスト・ラザフォード博士(1871~1937)の研究グループは驚くべき実験結果を得た(1909年)。

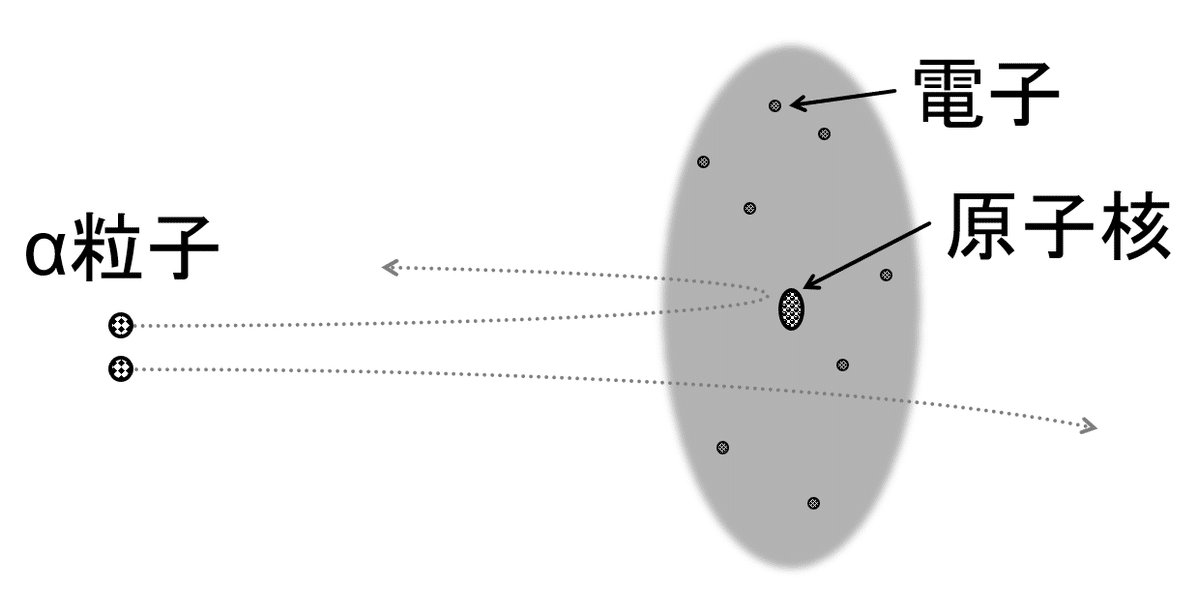

それは、プラスの電気を持ったα粒子を原子に照射すると、たまに跳ね返されてくる、という結果だ。下図はその概念図だ。

実験が行われる以前には、既に、原子の中にはマイナスの電気を持った電子が存在することが知られていた。また、電子はとても軽く、α粒子を跳ね返すことなどないと考えられていた。だからこそ、α粒子が“たまに跳ね返されてくる”という実験結果は“驚くべき”ものだったのだ。

研究グループを率いていたラザフォード博士は、この実験結果をどのように説明するか考えを巡らせ、原子の中心にプラスの電気を持った、とても小さな“核”が存在するはずだ、という結論に至った。1911年のことだった。

ラザフォード博士らの研究により、原子の中心には、とても小さな原子核(プラスに帯電)があり、その周りに電子(マイナスに帯電)がある、という姿が暴かれた。

原子内の電子は量子論に従い運動している

さて、ここで新たな疑問が浮かび上がる。

プラスとマイナスは引き合う。電子が原子核の周りを運動しているとすると、どんどん原子核に近づいていき、最終的にくっついてしまうのでは。そんなことが電磁気学から予想される。つまり、従来の理解に基づくと、原子は潰れてしまうのだ。

しかし、原子は潰れずに存在している。なぜなのだろうか。

その疑問に応えたのが、ニールス・ボーア博士(1885~1962)だった。ボーア博士は当時の最先端理論を駆使し、電子は原子核と引き合いながらもレールのように決まった軌道を安定に回っている、という理論を構築し、原子の理解を試みた。ボーア博士はこの理論を1913年に発表した。ボーア博士らの理論は現在、量子論と呼ばれている。

ボーア博士の理論を水素原子に対して適用し、数式で表すと、以下のようになる。

$$

E_{n}=\frac{1}{2}mv^{2}{n}-\frac{1}{4\pi\epsilon{0}}\frac{e^{2}}{r_{n}}=-\frac{1}{8\pi\epsilon_{0}}\frac{e^{2}}{a_{B}}\frac{1}{n^{2}}

$$

ボーア博士のこの理論は、その後の様々な実験により確かめられ、原子が潰れない理由として認められていった。量子論は日常感覚では理解しがたい性質を導くが、それが極微の世界の理だったのだ。

以上のように、原子の姿は、ラザフォード博士らの実験研究とボーア博士の理論研究により、明らかにされていった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?