ビズサイドの我々も知っておきたい プロダクトマネジメント〜ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける〜 要約

はじめまして。元エンジニアのマーケター田平です(@yoshi_tahi)。

今回は、『プロダクトマネジメント〜ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける〜』 の要約をお届けします。

プロダクトにまつわる専門的な話ばかりではなく組織論的な話も多いので、プロダクトマネージャーの方はもちろんのこと、エンジニアやマーケターなどプロダクトに関わるすべての方々におすすめの書籍です。私もマーケターですが非常に参考になりました。

そもそも本記事を書こうと思った経緯も、社内でプロダクト戦略の話が出てきた時に「プロダクトビジョンって何?」「会社全体のビジョンとの関係性は?」「そもそも開発サイドで使われている言葉が分からない」といった声が周りから聞こえてきた(ような気がした)からです。

プロダクトは顧客に価値を届ける媒体です。いわば我々と顧客の繋がりそのものです。そのプロダクトがどのようなプロセスで、どのような価値観のもと作られているのかビジネスサイドの我々も知らなければいけません。本記事がそのきっかけになれば嬉しいです。

そもそも「あんた誰やねん」と思った方は、キャリアの棚卸しに使える『Myブランド』というフレームワークと共に、自己紹介をしていますのでぜひ読んでみてください。

1. ビルドトラップの定義

ビルドトラップとは一言でいうと「組織がアウトカムではなくアウトプットで成功を計測しようとして行き詰まっている状況」です。アウトカムとは実際に生み出された価値のことを指し、一方アウトプットは機能の開発・リリースをどれだけ行ったかを指します。プロダクト主導(アウトカム主導)の組織になることでビルドトラップを抜け出そう!というのが本書の目的です。

・ビルドトラップとは、実際に生み出された価値ではなく、機能の開発とリリースに集中しまっている状況

・明確な意図を持ったプロダクトマネジメントのプラクティスを作り上げることでビルドトラップから抜け出せる

・そうすればビジネス価値と顧客価値を最大化する機会を見つけられるようになる

プロダクト主導(アウトカム主導)とはどういう状態のことを指すのか以降の章で説明していきます。

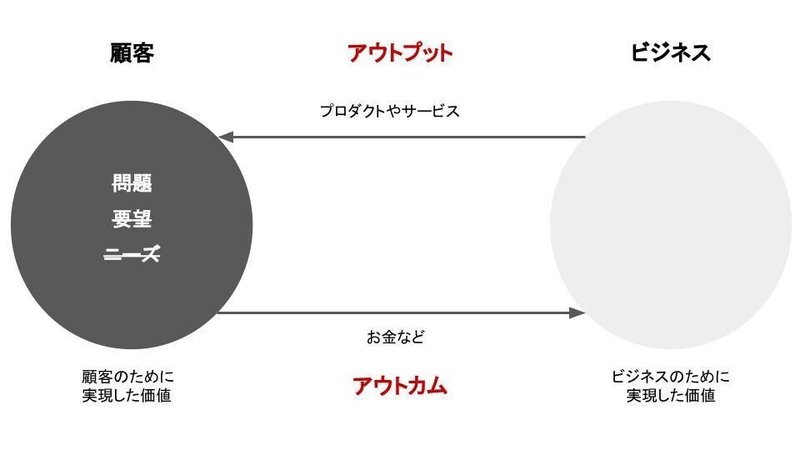

2. 価値交換システム

アウトカム主導を理解する上で欠かせないのが「価値交換システム」です。

「価値交換システム」とは

・ビジネス側が顧客にプロダクトやサービスを提供して(アウトプット)

・顧客の抱える要望や課題を解決することで、それに見合ったお金がビジネス側に返ってくること(アウトカム)

ユーザーにとっての価値はプロダクトやサービス自体ではなく、そのプロダクトやサービスによってユーザーが抱えている問題やニーズを解決することにあります。

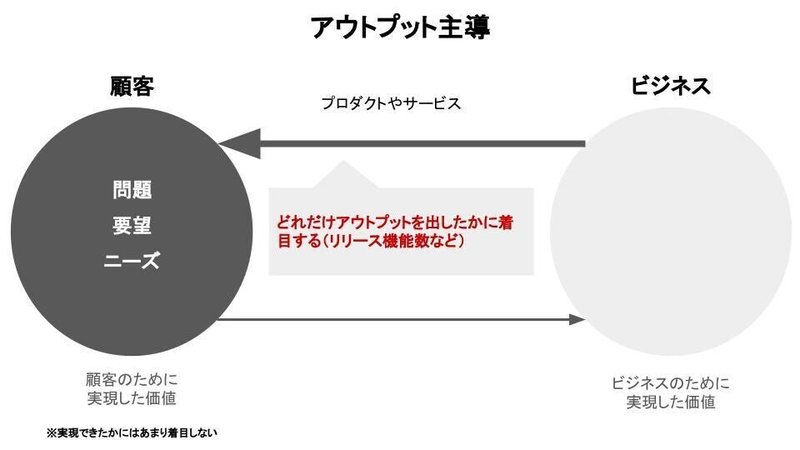

アウトプット主導

アウトプットは、人や機械、組織が作ったものの『かたまり』や『量』を示すものです。プロダクト開発におけるアウトプットとは、リリースしたプロダクトの機能やこなしたタスク、書いたコードの量ということになります。

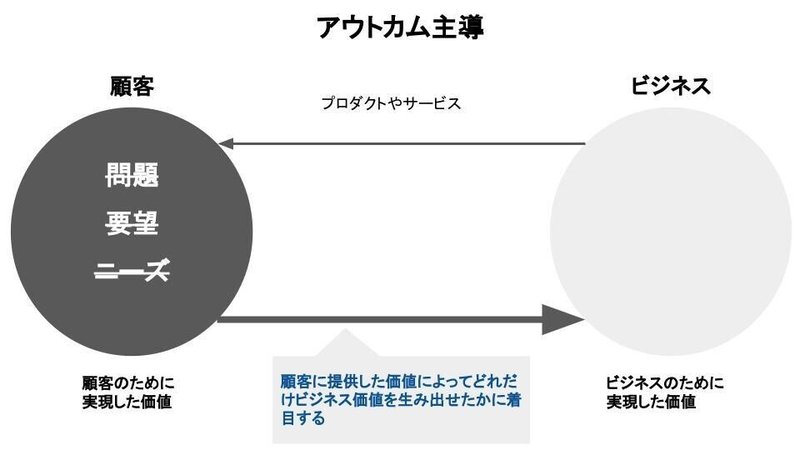

アウトカム主導

アウトカムは、顧客が抱える問題の解決や行動の変容などアウトプットを受けて発生したもののことを指します。

プロダクトマネジメントで最も重要なのはアウトプットではなく、顧客が抱える問題を解決し、ビジネス的な成果、インパクトを与えること。アウトプットに偏重すると、リリース自体をゴールと捉えてしまうことが多くなるので要注意です。

「なぜ、そのプロダクト・機能を作っているのか」「どうやって顧客に価値を届けるのか」という問いこそが一番重要なのです。これがプロダクト主導(≒アウトカム主導)の組織への第一歩です。

3. プロダクト主導の組織

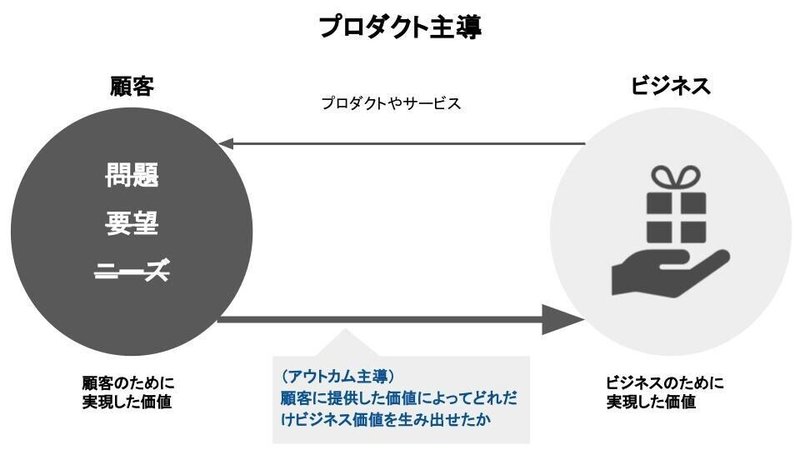

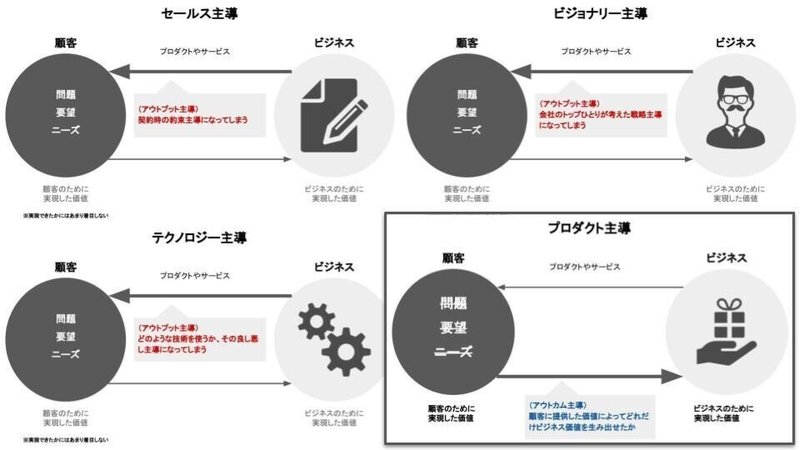

プロダクト主導(アウトカム主導)の組織とは何か理解するために、典型的なビルドトラップのパターンと比較してみましょう。

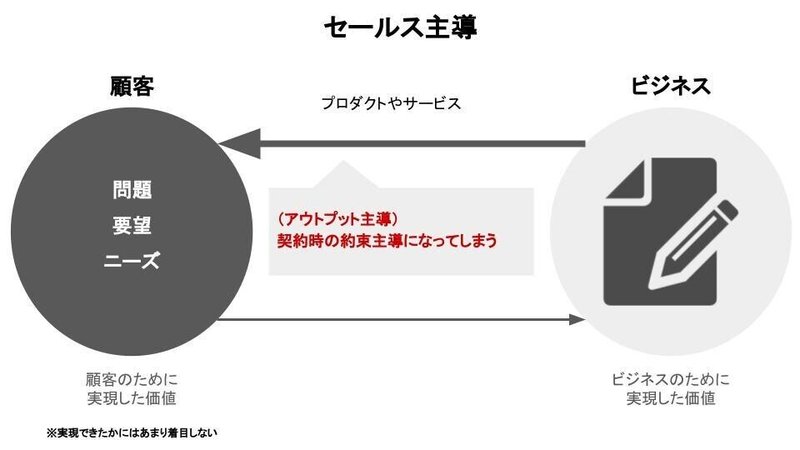

セールス主導

・契約時に約束しすぎてしまうことにより、過剰な個社対応に陥ってしまう

・アウトカムではなく、営業が顧客にした約束主導になってしまう

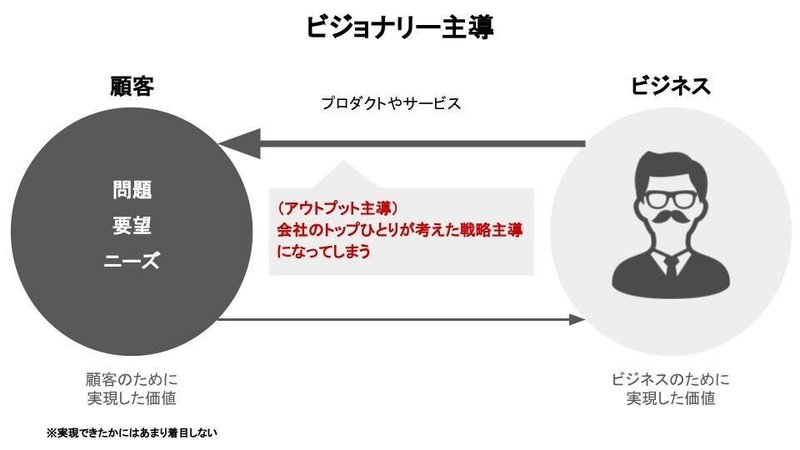

ビジョナリー主導

・会社のトップが1人でプロダクト戦略を考えて、会社がそれに向かって進む

・アウトカムではなく、ビジョナリーのプロダクト戦略主導になってしまう

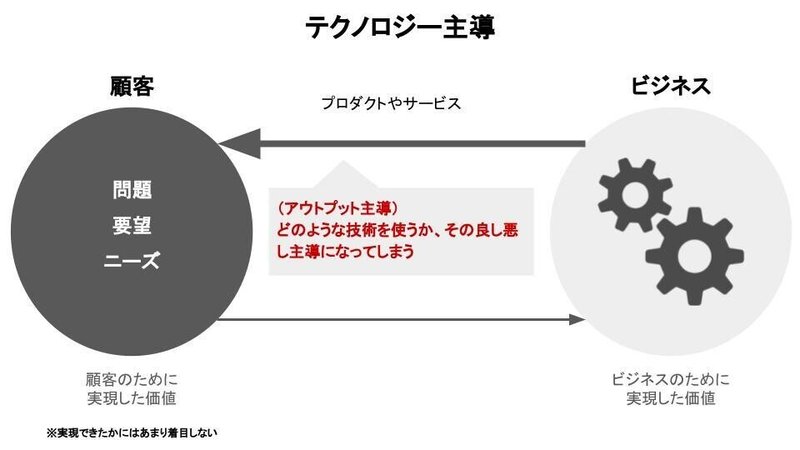

テクノロジー主導

・最新のイケてるテクノロジーを軸に進む

・アウトカムではなく、テクノロジー観点での良し悪し主導になってしまう

これら3つに共通する問題は、マーケットを踏まえた価値主導の戦略の欠如です。一方でプロダクト主導の組織にはアウトカムに沿ったプロダクト戦略が存在します。

プロダクト主導(≒ アウトカム主導)

ビジネスアウトカムを軸に最適化し、プロダクト戦略を自分たちの目標(ビジョン)にあわせて調整(仮説・検証)する。

では、どうすればプロダクト主導(≒ アウトカム主導)の組織になれるのでしょうか?ビジョナリー主導型のビルドトラップからわかるように、この問いの範囲は会社全体に及びます。

以降の章では、会社のミッション・ビジョン、戦略のあるべき形について説明します。会社の戦略によってプロダクトの戦略も大きく変わります。

4. ミッション・ビジョン・戦略

アウトカム主導の組織になるためにはメンバー全員が正しい方向(顧客価値の最大化)に向かっていかなければなりません。そのために戦略が必要となります。戦略の上位概念となるミッションとビジョンから説明します。

ミッションとは

・企業の存在理由を説明するもの(目的)

ビジョンとは

・その目的に基づいてどこに向かっていくのかを説明するもの

・集中すべきところが明らかになるように焦点を当てる

例)ベルフェイスのミッション・ビジョン

ミッション:勘と根性の営業をテクノロジーで解放し、企業に新たなビジネス機会をもたらす

ビジョン:世界数十カ国で新たなビジネスを生み出すセールスプラットフォームをつくる

ミッションとビジョンの詳細な定義については、こちらの記事を読むとより理解が進むと思います。

参考:ビジョンとは。ミッションとは。バリューとは。経営理念とは。わかりやすく解説

戦略とは

戦略とは計画ではなく、「実行可能な意思決定のフレームワーク」です。

・現在のコンテキストとの整合性を保ちながら、

・現在の能力の制約のもとで、

・望ましいアウトカムを達成するための行動を可能にするもの

戦略もあくまで仮説(検証の対象)で、「作るべき適切なものかどうか」「なぜ作るか」の問いに対する答えが出せるかが重要です。

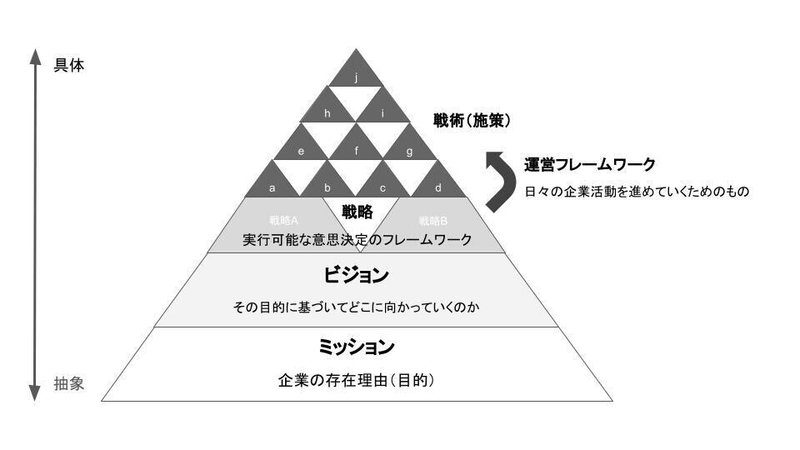

では優れた戦略とはどういったものでしょうか?優れた企業戦略は、戦略フレームワークと運営フレームワークの2つの要素で構成されています。

戦略フレームワーク

・プロダクトやサービス開発を通じて、企業のビジョンを実現していくためのもの

・企業ビジョンとプロダクトビジョンの整合性を取り(繋ぐ)、実行可能な状態に落とし込むためのもの

運営フレームワーク

・日々の企業活動を進めていくためのもの

5. 戦略展開

4章では戦略とは何かを説明しました。では、戦略を実行に移すにはどうすればいいのでしょうか?

そのためには適切な方向づけをする戦略展開が必要となります。戦略展開の手前で必要となる戦略策定と共に説明します。

戦略策定

・組織全体で語られるストーリーを相互に結び付け、特定の時間枠における目的とアウトカムを説明するもの(=戦略)を策定すること

・企業がどの方向に行動すべきか判断するプロセス

・意思決定(戦略展開)のためのフレームワークを開発するプロセス

戦略展開

・ストーリーを伝えて組織の足並みを揃える行為

・組織全体を通じて適切なレベルの目標を設定し、チームが行動できるように活動範囲を狭めること(時間軸を組織・役職に合わせて設定する)

・さまざまなレベルの戦略を時間軸の異なるストーリーとして考える

・適度な制約、適切な方向付けがないと、各組織が安心して意思決定できずビルドトラップに嵌ってしまう

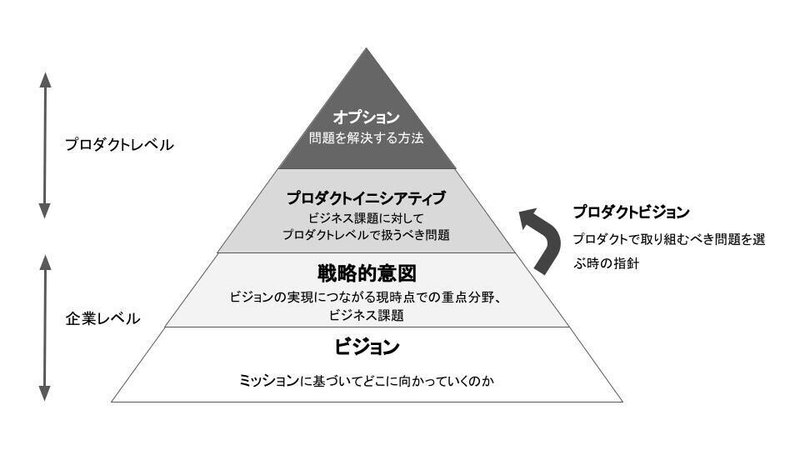

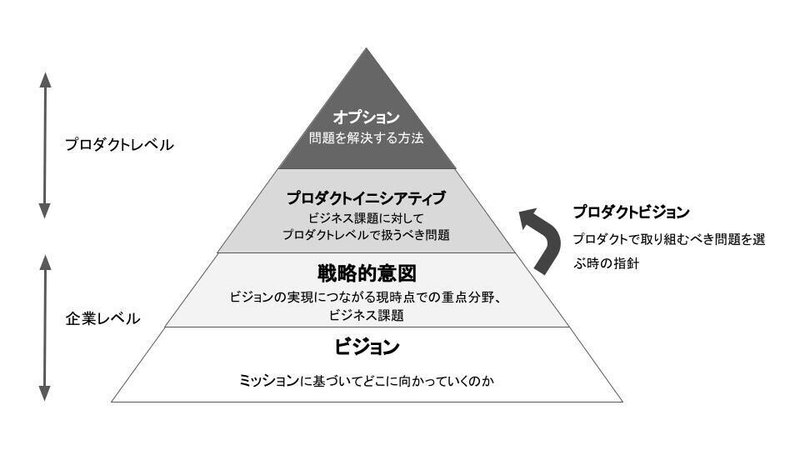

プロダクト組織では、4つのレベルの戦略展開が必要となります。

1, ビジョン(企業レベル)

5〜10年でどうなりたいか、顧客にとっての価値、マーケットでのポジション、ビジネスがどうなっているか

2, 戦略的意図(企業レベル)

ビジョンの実現につながる現時点での重点分野

ビジョンを実現する上で立ちはだかっているビジネス上の課題はなにか

ex, プロダクトビジョン

"2, 戦略的意図"と"3, プロダクトイニシアティブ"を繋ぐ役割

プロダクトで取り組むべき問題(プロダクトイニシアティブ)を選ぶ指針

ユーザーが解決したい問題と、それを解決できるものについて書く

3, プロダクトイニシアティブ(プロダクトレベル)

プロダクトの観点で課題に取り組むには、どんな問題を扱えばいいか

4, オプション(プロダクトレベル)

問題を解決して目標を達成する別の方法はないか

解決すべき問題と解決する方法

書籍内に出てきた具体例も載せておきます。

※マーケティング担当者のためのオンライントレーニングを提供する架空のプロダクトです

1, ビジョン(企業レベル)

デジタルマーケティングのプロフェッショナルを育成するために、短期間で学習効果を最大化するように設計された魅力的な方法で、幅広いトピックに関する高品質のトレーニングにアクセスできるようにする

2, 戦略的意図(企業レベル)

個人ユーザーからの収益倍増:個人ユーザーの収益における年次成長率を15%から30%にする

ex, プロダクトビジョン

私たちは、マーケティングの専門家が現在の能力を把握し、さらに上のレベルになるのに役立つ講座を簡単に見つけられるようにすることで、スキルの向上を支援します。

3, プロダクトイニシアティブ(プロダクト・サービスレベル)

①サイトで関心の多い領域のコンテンツを増やすことで、多くの個人ユーザーを獲得するとともに既存ユーザーのリテンションを向上する。結果として、個人ユーザーからの収益は月間$2,655,000増加する見込み

②受講者が自分のスキルを現在または将来の雇用主に証明する方法を作ることで、新規ユーザーの獲得を増やす。結果として、収益は月間$1,500,000増加する見込み

4, オプション(プロダクト・サービスレベル)

イニシアティブ①に対するオプション

・講師がより簡単で素早く講座を作成する方法

・受講者の関心領域を講師に伝えられるようなフィードバックループ

・関心領域の講座を作れる新たな講師への働きかけ

イニシアティブ②に対するオプション

・継続的な評価システムを作り、スキルを評価するためのテストを受講者が継続的に受けられるようにする

・修了証明書と技能証明書

6章ではプロダクト組織における戦略展開の具体的な手法について説明します。

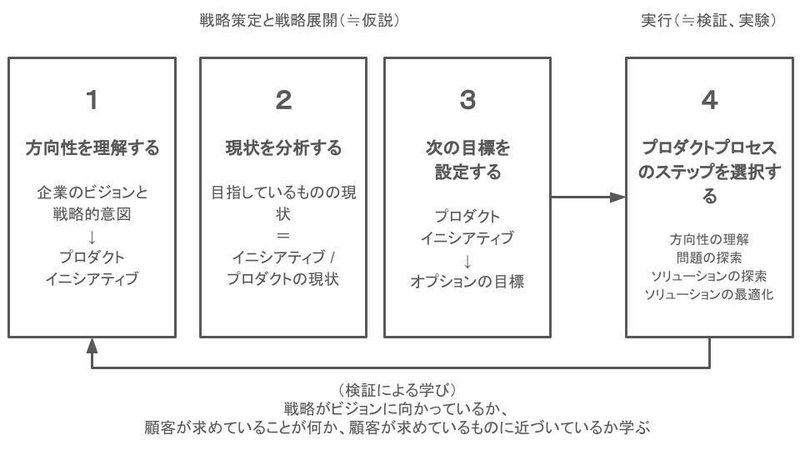

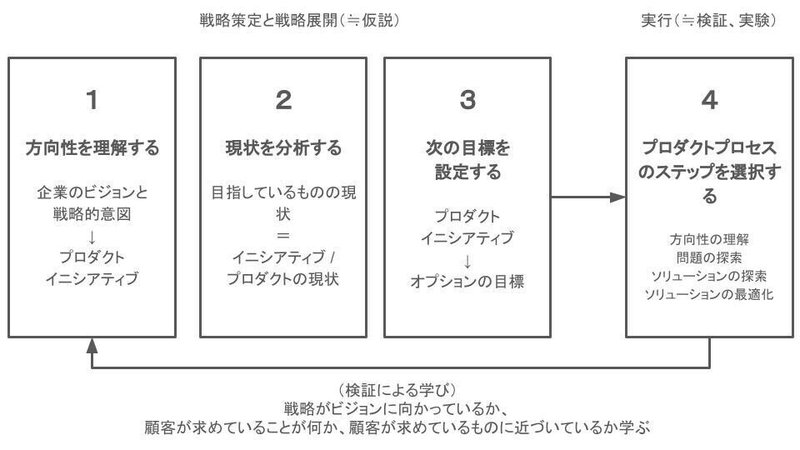

6. プロダクトのカタ ~プロダクトレベルでの戦略展開~

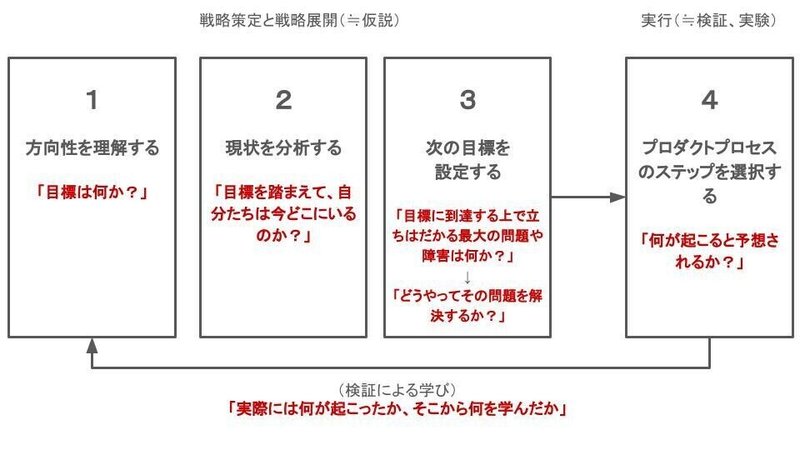

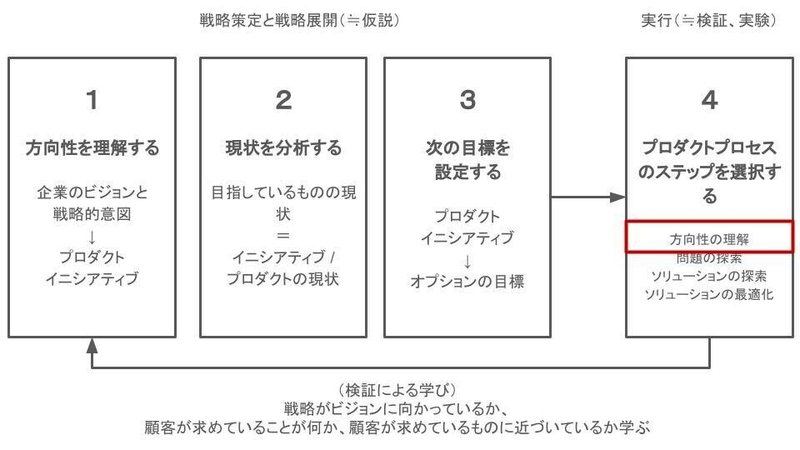

「プロダクトのカタ」とは、プロダクトレベルに戦略展開し、実行することで作るべき適切なソリューションを明らかにするためのサイクルです。

1, 方向性を理解する:どのレベルから始めるかに応じて、ビジョン、戦略的意図、プロダクトイニシアティブのいずれかに目を向ける

2, 現状を分析する:現在の状態はビジョンに対する自分の立ち位置と関係がある。また、現在のアウトカムの状況やその計測結果の影響も受ける

3, 次の目標を設定する:イニシアティブや戦略的意図を達成するために成し遂げなければならないアウトカムからオプションの目標を設定する

4, プロダクトプロセスのステップを選択する:オプションの目標を達成するために体系的に問題に取り組みつつ実験をする”プロダクトプロセス”を実行する

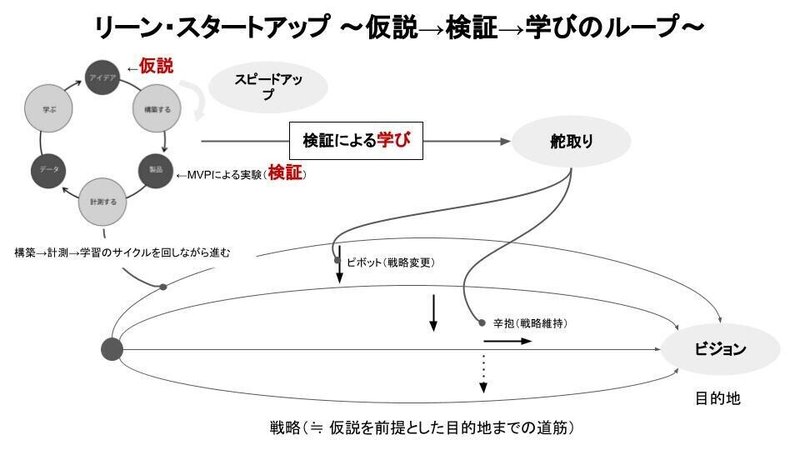

プロダクトのカタに沿って進める際に大事なのは「戦略もあくまで仮説である」と考えることです。リーン・スタートアップでいうところの「検証による学び」が必要となります(下図参照)。

実際にプロダクトのカタに沿って進めるためには、以下のように各ステップで自分たちに問いかける必要があります。この問いに答えながら進むことで「仮説→検証→学び」のループが回り、顧客が求めているものに近づきます。(アウトカム主導)

7章~9章では、さらに具体的なプロダクト(ソリューション)への落とし込みのプロセスを解説していきます。

7. 方向性の理解と成功指標の設定

アウトカム主導でプロダクトを作るには、プロダクトの健全性とビジネスの健全性を示す指標を計測し続ける必要があります。このような指標をプロダクトの指標と呼びます。プロダクトの指標を使って方向性を定めます。例えば、海賊指標(AARRRモデル)やHEARTフレームワークといったものがあります。

一方で、間違った指標を計測すると簡単に行き詰まってしまいます。このようなプロダクトチームやビジネスの意思決定(行動や優先順位の判断)に役立たない指標を虚栄の指標と呼びます。ユーザー数、PV数、ログイン回数など「ユーザーがどのようにプロダクトと関わっているか分からない指標」が当てはまります。

リリースした機能の数などアウトプット志向の指標(生産性の指標)もプロダクトの指標には向きません。

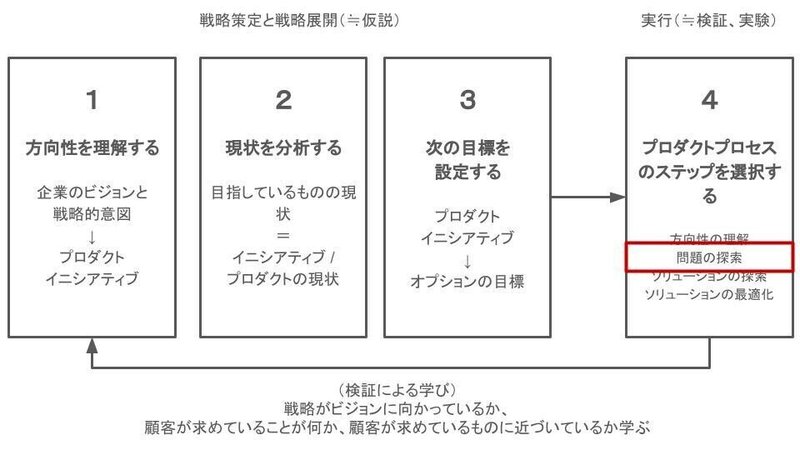

8. 問題の探索

問題の探索とは、プロダクトイニシアティブ(どんな問題を扱えばいいかの指針)から具体的な問題に落とし込む(見つける、理解する)プロセスです。そのために、実際に顧客に会ってVoC(顧客の声)を集めたりします。

このような問題を見つけることを目的とした調査を生成的調査と呼びます。問題の根本原因を特定し、その状況を理解することが含まれます。ユーザー調査、観察、アンケート、顧客フィードバックなどが該当します。

一方、ユーザーがソリューションを簡単に使えるかを確認する調査を検証的調査と呼びます。ユーザビリティテストなどが該当します。

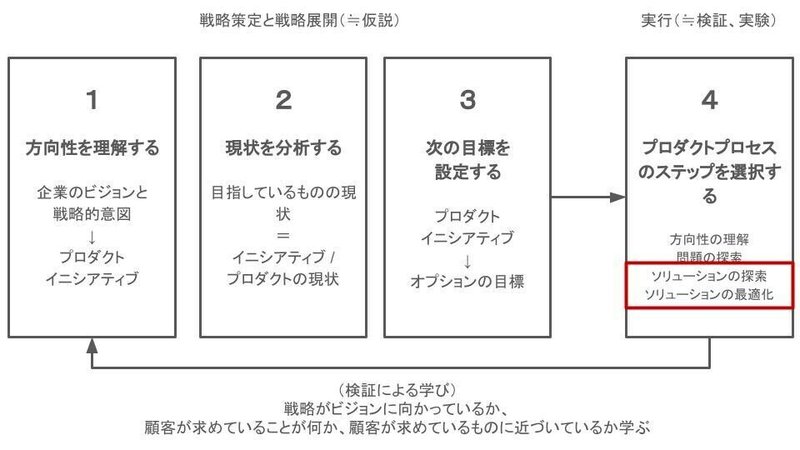

9. ソリューションの探索と最適化

ソリューションの探索とは、「問題の探索」で見つけた問題に対する解決策(オプション)を決めるプロセスです。

ここで大事なのはスピードです。ソリューションの探索の目標は素早いフィードバックを得ることにあります。そのために、実験による学習でソリューションを検証します。MVP(学習のための最小の労力)による実験がそれに当たります。

※MVPについてはリーン・スタートアップをご参照ください。

「ソリューションの最適化」のプロセスでソリューションの磨き込みを行い、プロダクト(機能)へ落とし込んでいきます。その際に以下の2つの要素が必要となります。

①見つけたソリューションをスケール可能なものにする

②チームとして、プロダクトビジョンに沿って作業を進める

②の具体的な手法として「北極星のドキュメント」と「ストーリーマッピング」というものがあります。

北極星のドキュメント(参考:North Star指標)

チームと会社全体が見てわかるような形でプロダクトを説明する

実行計画ではないので、チームがどのようにプロダクトを作るのかという内容は含んでいない

含まれる要素は、「解決しようとしている問題」「考えられるソリューション」「成功するために重要なソリューションの要素」「プロダクトが生み出すアウトカム」の4つ

ストーリーマッピング(参考:プロダクトロードマップの5つの必須要素)

チームが作業を目標に沿った形で分解するのに役立つ

ユーザーの観点で必要な行動を使いやすい単位に分割する

リリース前に成功指標を設定して、そこに到達するまでユーザーのアウトカムを計測しながらサイクルを繰り返し続けることが必要となります。

10. まとめ

ビルドトラップとは何か?それは「組織がアウトカムではなくアウトプットで成功を計測しようとして行き詰まっている状況」です。

アウトカム:実際に生み出された価値のこと

アウトプット:機能の開発・リリースをどれだけ行ったか

まず、「ビルドトラップに陥る組織の特徴は何か?」を理解するために、ビルドトラップに陥る組織とプロダクト主導の組織について説明しました。

次に、プロダクト組織で戦略を実行に移すために必要な、4つのレベルの戦略展開について説明しました。

そして、脱ビルドトラップを目指した戦略展開と実行サイクルである「プロダクトのカタ」について紹介しました。「プロダクトのカタ」を活用することでアウトカム主導≒プロダクト主導に近づきます。

ここまで読んでいただきありがとうございました!

自分の組織がビルドトラップに陥っていないか振り返る機会になれば幸いです。そして少しでもビジネスサイドと開発サイドの距離が縮まるきっかけになれば・・・と願っております!

ちなみに、組織の振り返りに使える「プロダクトマネジメントクライテリア」というチェックリストがあります。Notionで使えるチェックリストもあるのでオススメです!

プロダクトマネジメントクライテリアとは?

プロダクトマネジメントを体系化したクライテリアです。企業がプロダクトを成功に導くために必要な要素を多角的かつ具体的に記載してあります。対象はプロダクトマネージャー個人ではなく、プロダクトを取り巻くチームとし、プロダクトマネジメント全体をスコープにしています。

引用元:プロダクトマネジメントクライテリア - プロダクトをつくるチームのチェックリスト

他にもプロダクトマネジメント関連の書籍の要約記事を書いていますので、良ければ読んでみてください。

Twitterでは、マーケティング業務中の気づきや記事・書籍のまとめを呟いています。もっとライトにインプットしたい方の助けになれたら嬉しいです!

https://twitter.com/yoshi_tahi

以下の3点が特に大事です✨

— 田平好文/元エンジニアのマーケター (@yoshi_tahi) January 17, 2022

・ビルドトラップの定義:「組織がアウトカムではなくアウトプットで成功を計測しようとして行き詰まっている状況」

・アウトカム主導≒プロダクト主導(1枚目)

・戦略的意図→イニシアティブの戦略展開(2枚目)

(3枚目の画像はプロダクトのカタと呼ばれるフレーム) pic.twitter.com/eKYpTwpoNQ

参考書籍・記事

・プロダクトマネジメント〜ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける〜

・ビジョンとは。ミッションとは。バリューとは。経営理念とは。わかりやすく解説

・リーン・スタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす

・シリコンバレーの企業は、どうやってNorth Star指標を選んでいるのか?

・製品開発に欠かせない、プロダクトロードマップの5つの必須要素

・プロダクトマネジメントクライテリア - プロダクトをつくるチームのチェックリスト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?