「すべてはエネルギー」勝つため、競技力向上のため、トレーニングコーチとして究め邁進してきたら、エネルギーマニアになった。

この記事は、栄養アドバイスをしているモニターさんのために書きました。仕事・育児・病気・生き方に向き合い日々奮闘している方。まったく栄養の知識がないので、通院している息子や自分のためにも実践したいと言ってくれました、すでに実践されています。一緒にがんばりましょう!!

そもそも背景がちがう。

普段の食事や栄養素は、あなたにとってはもしかすると足りているかもしれないし、足りていないかもしれない。たとえばパフォーマンスが上がり、体脂肪率が上がらなければ適量だと言えるし、もし体脂肪率が上がれば余剰カロリーがあるので過剰なものを減らしてみるなど。

人間に必要な栄養には個体差がある。一億人以上いる日本人すべてに当てはまる栄養のノウハウなどあるはずがない。

体格、性別、年齢、吸収力、病気、ストレス、生活環境などが違えばその人に必要な量は違う。血液検査である程度のことは客観的にわかります。もちろん数値だけではなく本人の体感も大切。

食事の摂り方、栄養の摂り方は、あなたが思ってる以上にフィジカルやメンタルの健やかさに影響を与えます。

栄養が足りていない、ストレス、加齢、感染などで、ホメオスタシスバランスが乱れると病気になりますし、自律神経、ホルモン、免疫のバランスも大事。貧血はエネルギー不足の情報で万病の元、ケガにつながる。

体にとって薬は異物。ほとんどは代謝阻害作用があり、複数飲めば副作用もでる。プロテインやサプリは、体に必要な栄養素を抽出したものであり、代謝のために利用するもの、なくてはならないもの。現代の知性が生んだ栄養素の恩恵。

個体差の至適量

栄養を‘受ける側である体’をみて、分子レベルで体質や体感に必要な栄養素の至適量(オプティマムドーズ)が大切。栄養素は少量摂っただけではほとんど効果が現れにくい。

タンパク質・ビタミン・ミネラルの絶対量を摂る

なぜ鉄・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルが重要なのか。足りなくなると代謝障害が起き、体調が悪くなる。生きるエネルギーをつくるのがエネルギー代謝だから。エネルギー代謝とは、食べたモノがまさしくエネルギーになるしくみ。”You are what you eat”

プロテインファースト

筋肉・骨・皮膚・臓器・髪の毛などはタンパク質からつくられています。さらに血液・代謝酵素・消化酵素・ホルモンなどもタンパク質を原料にしていて、体内でのさまざまな役割には、

・血液の中で栄養素を運ぶ

・化学反応の触媒の役目をする代謝酵素(反応を助けるタンパク質。酵素は主にタンパク質からできていて、体内で起こる化学反応の補助)

・生体のホメオスタシス(恒常性)を維持するホルモン

・骨組みをつくる繊維状のタンパク質

・神経伝達物質*の原料

*心を落ち着かせるセロトニン・喜びを感じさせるドーパミンなど、タンパク質が十分にないと作られない。

タンパク質が足りていないときはミネラルも不足しがち。「気持ちがコントロールできない」「感情が爆発してしまう」ときはまずこの2つの栄養素を見なおすこで気づくことも多い。体調や感情は日替わりです。その日に栄養素も毎日同じではない。

また動的平衡といって、タンパク質は毎日分解と合成を繰り返し、新しい細胞が古い細胞と入れ替わります。材料の供給がストップしないよう、不足がおこらないよう毎日摂ることが必要です。

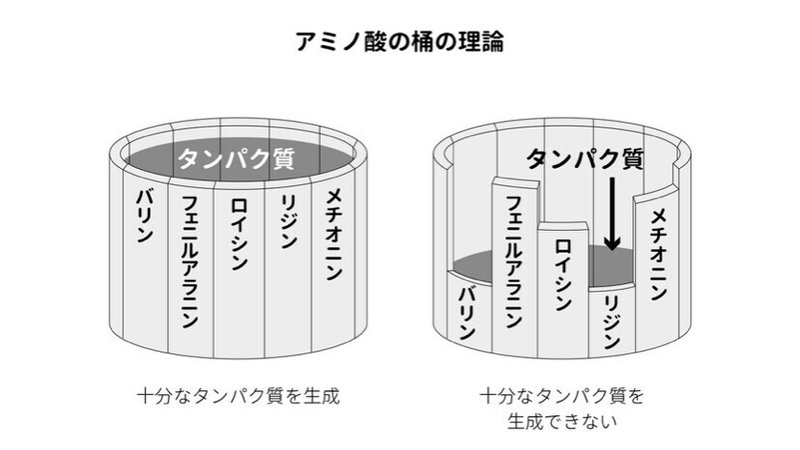

体内でつくれない必須アミノ酸は、食べ物 or サプリメントから摂る必要があります。また9種類の必須アミノ酸は「桶の理論」という、何か一つ不足してしまうとタンパク質を十分にためることができないしくみになっています。

お腹を満たすだけ、食べたいものだけを食べていると、大事な栄養素を食べていない、摂っていないことが多く質的な栄養失調(代謝障害)の原因に。

卵は最高のタンパク源であり、 ビタミンもキサントフィルもオボフェリチンも含んでる。これほど安くて価値のある食品は他にはない(生卵より加熱のもの)。動物は植物の細胞とちがって、 コレステロールなしでは細胞膜が作れない。不足しがちな含硫アミノ酸もかなり多く含まれている

プロテインスコア

必須アミノ酸がバランスよく含まれている。動物性タンパク質の方が植物性タンパク質よりも、タンパク質の質と量から考えると効率よく摂れる。プロテインを選ぶならホエイプロテイン一択。

メーカーにより、プロテイン1スクープ量がさまざま。

20ccでは重量が約8g、30cc→10.8g

プロテインに入っているたんぱく質量は90%、

8g × 0.9 = 7.2g プロテインスコア換算タンパク質量

20gのタンパク質量を摂るには、20cc × 3

もしくは 30cc × 2

40gのタンパク質量を摂るには、20cc × 6

もしくは 30cc × 4

マイプロテインは1食あたりタンパク質を21g含有。

1スクープが25gなので84%

糖質の摂り方

まずはしっかりと食事で肉・魚・卵・チーズなどを摂り、ホエイプロテインも摂り、タンパク質が満たされることで糖質を控える。お肉と食物繊維(野菜や海藻)はセットで摂ると、お腹の調子にも満腹感にもつながります。糖質の摂りすぎは、ただでさえ不足しがちなビタミンやミネラルの栄養を浪費するから。

糖新生

肝臓に貯蔵されているグリコーゲンは,食事によって十分な糖質を供給できない状況下では,半日~1日程度で枯渇するため,グルコースを供給する糖質以外の物質をグルコースに変換する糖新生系が必要となる。糖新生に利用される主な材料は,筋肉タンパク質の分解によって供給されるアミノ酸(糖原性アミノ酸),脂肪細胞の中性脂肪(トリグリセリド)の分解で生じるグリセロール,および嫌気的解糖によって生じる乳酸である。

(乳酸を再度グルコースに変換するコリ回路で−6ATP)

筋肉中のグリコーゲンがブドウ糖に分解されて血液中に入ることはありませんが、運動をすると筋肉中のグリコーゲンは解糖され、その際に乳酸が発生。乳酸は血液に入り、肝臓に運ばれて、また糖に変換され、グリコーゲンに合成される。

糖質の役割

糖質がスポーツをする人にとってはなぜ必要なのか。

運動時には糖質や脂質が主なエネルギー源。特に糖質は、運動の強さが上がると多く使われ、運動の終盤などでカラダの中の糖質が減ってくることでバテたり、疲労の原因になる。

生きているというのは、酸素を消費してATPが作られていることです。そのATPが消費されてエネルギーに使われています。生きている限りにおいて体内が「無酸素」にはなりません。

食べ物から摂った糖質は、安静にしている時には筋肉でグリコーゲンという状態となって蓄えられ、運動時にエネルギー源として利用される 。肝臓にもグリコーゲンとして蓄えられていて運動中に血液中のグルコース(血糖)が減ってくると、グルコースへと戻され、血糖値を保つために使われる。このグリコーゲンとして蓄えることのできる量は、人それぞれ筋肉量などによってちがう。

競技や試合中

運動を継続しながらスポーツパフォーマンスが落ちないことが何よりも重要。筋出力が下がらないように、日々トレーニングを重ねて筋力(最大筋力・筋持久力)を強化する。脳・神経・筋連関にはバイオメカニクス(出力動作効率)、筋そのものの特性(遅筋・速筋)、筋のエネルギー代謝(解糖系・ミトコンドリア)など、何をトレーニングするのかはさまざま。

運動

筋グリコーゲンは解糖され、乳酸発生。乳酸は血中→肝臓へ、また糖になって、グリコーゲンに合成。

筋グリコーゲン

糖の貯金。血中グルコースから合成。筋トレなどでエネルギーが必要なときに消費され、失った量は血中から順次補給。インターバルで回復のしくみ。

運動時の摂り方

運動中にグリコーゲンがなくならないように毎日の食事で糖質をしっかりと摂り、運動の前後や運動中にも積極的に糖質を補給する。運動時の糖質の役割を理解して、糖質を積極的に摂り、満足のいくパフォーマンスを。

「すべてはエネルギー」

勝つためや競技力向上のために、トレーニングコーチとして究め邁進してきたら、エネルギーマニアになった。

エネルギー回路についてはまた別の機会に書きますが、競技力の定義は人それぞれ、競技によってもそれぞれでエネルギー以外にもたくさんある。その人にあったパフォーマンスを。

では、ふだん体をあまり動かすことがなく、さらには便利な世の中になりIT化・モーターリーゼーションが加速する現代生活においての糖質の摂り方は?

それにはやはり運動(とくに筋トレ)と食事。筋トレの前後で糖質を摂ってエネルギーに変えるとか。炊き立てご飯よりも、冷めたごはんやオニギリを食べ、オーバーナイトオーツでオートミールを一晩寝かせ冷やすことなど、食べ方を工夫してみる。こうすることで糖質の一種であるレジスタントスターチ(難消化性デンプン)が増加するし、罪悪感も軽減できる。ワタシの方法です。

レジスタントスターチとは、

・食物繊維と同じような働きをする→お通じを良くする

・腸内細菌の餌になる→有用菌の増殖を促す

3つの白いもの(精製糖質)

精製された砂糖・白米・小麦を控える。糖尿病、がん、膠原病の人は控えるのをお勧めします。

精製糖質はがん細胞の好物、糖質はがんの原因や膠原病の炎症の原因となる。とくに砂糖はマイルドドラッグとも言われるほど、依存性が高い(シュガーアディクション)。しくみはドラッグとアルコール依存症と似ている。

控えてみると、意外に慣れれば大丈夫で「糖質を摂るから欲しくなるんだな」という体感ができ、負のスパイラルであると実感した。

ドーパミンは、情報を伝達する神経物質のひとつで脳の報酬系と関連し、ドラッグで活性化する。ドラッグ乱用でドーパミンが乗っ取られる。コカインでも砂糖の過剰摂取でもオーバーリアクティングしてドーパミンを正常通り出せなくなる。甘いモノを食べ求めつづけるのは、脳内のドーパミン不足が原因。自制心のせいにして弱いから食べるのではない、脳の問題。脳の回路の配線を直すためにも。

“Know your body” 自分の体のことは自分で知るほかはない。体にとって本当に必要な栄養素を摂る。必要な栄養素は何か。自分で勉強して、自分で栄養を摂り、治す。「個体差」があるため自分で実践して体感して、その都度修正していく。分子栄養学の理論と実践。

鉄・ミネラル

鉄不足を解消する。貧血の指標はヘモグロビン値ですが、体内で貯蔵されている鉄の蓄えの量を表すフェリチン値をチェックすることが大切です。*ATPの合成には鉄やマグネシウムはマスト。亜鉛も大事。

カルシウムやマグネシウムが不足すれば、筋肉が痙攣を起こしたり、鉄が不足すれば貧血になりエネルギー不足になる。ビタミンB群不足もあれば疲れやすさは倍増。

貧血とは赤血球の中にあるヘモグロビン(血色素)の量が不足している状態。ヘモグロビンは酸素を運ぶ役割をするので、足りないと組織の末端で酸欠状態がおこる。ヘモグロビンの材料はグロビンというタンパク質とヘム鉄という鉄分。名前からして両方が必要になります。鉄分だけを摂ってもヘモグロビンは増えない。必要なのはまずタンパク質。

*細胞質とミトコンドリア(タンパク質)でつくられる

藤川徳美 先生の著書より

・糖質を嫌気性解糖→好気性解糖で完全燃焼させる

・脂肪酸を燃料させるケトン体代謝に変えていく

鉄

・血液の赤血球を合成する

・神経伝達物質(セロトニン/心を安定、*ドーパミン/快楽や好奇心、*ノルアドレナリン/やる気、集中力)つくる際の補因子

・活性酸素を除去

・エネルギー代謝の最終段階「電子伝達系」に鉄が用いられる 最も大量のエネルギーを作り出す代謝回路

*この2つが同時に出ると、前向きの集中力が持続して、脳の真理追求のパフォーマンスは最大になる。同時に分泌させるには、運動するしか手がない。鉄サプリ&ビタミンCを飲んで、少し汗ばむ程度の有酸素運動を習慣にする。

ヘム鉄

吸収率10-20%

肉・魚などの動物性食品に多く、中でもレバー・牛肉・赤身魚(カツオ・マグロ)に多く含まれている。卵には動物性のヘム鉄と、植物性の*非ヘム鉄の両方が含まれている。(*食物繊維、フィチン酸、タンニンなどの作用で腸管からの吸収を阻害される。吸収率も1-5%と低い。)

キレート鉄のサプリメント

キレート加工をすると、胃に優しく便秘になりにくいメリットや、ミネラルの吸収率が数倍に跳ね上がるといわれています。

ビタミン

体内でタンパク質をつくるためには大量のビタミンが必要。微量のビタミンでは、すべてのタンパク質をフォローすることができない。

このカスケードには1000桁もの段数があり、人によって順番がちがう。この順番の違いが「個体差」

これらが不足すると、

・ATP(エネルギー)が少なくなる

・ピルビン酸がアセチルCoAに代謝されず、クエン酸回路が機能が低下

・脂肪酸をミトコンドリアに取り込むときに必要なカルニチンを合成する補酵素として働きにくい

・酸素、ビタミン、ミネラルをミトコンドリア内に取り込みにくい

脂質

燃料としての糖質を控えるので、燃料である脂質はしっかり摂る。動物性脂肪は飽和脂肪酸に富んでいる。鉄とタンパク質を十分に摂ってから、バター(長時間継続してエネルギーに変わる)・ラード・生クリームなどを増やす。加熱に強いのも長所。

オメガ3脂肪酸であるエゴマ油は摂りたい脂質。ですが酸化しやすい。酸化した油は体内で代謝を阻害する。酸化した油や、トランス脂肪酸は摂らないように。

トランス脂肪酸

植物油を高温で脱臭する工程で生じ、異常で不健在な結合をしてしまった脂肪酸。体に害をもたらす悪玉の脂肪。細胞膜は弱くなり、結果としてさまざまなトラブル。心筋梗塞リスクが高く、肥満やアレルギーにも関連がある。これ自体を直接摂らないことも、これらが含まれる菓子パン、お菓子、ドレッシングも避けたほうがよい。

・バターの代用品であるマーガリン

・ラードの代用品であるショートニング

・サラダ油(ラベルに植物油脂、食用植物油)

カリッ、ポキッ、パリッ、などの食感がある食品にはだいたい含まれている。保存に適しているのか、欧米諸国では一定以上のトランス脂肪酸を含む食品を販売禁止にしています。

脂肪は体の成分でもあり必須、必須脂肪酸。

燃料でもある常に「作っては壊す」代謝 (動的平衡)

つねに十分量を補給する必要がある。足りなくなると代謝障害が起き、体調が悪くなる。人間は動物だから 植物性<動物性脂肪の方が利用しやすい。

脂肪の代謝

中性脂肪は酸やアルカリ、酵素などで加水分解され、グリセロールと脂肪酸に代謝。舌リパーゼ酵素で胃内消化始まり、主な消化は小腸で、胆のうから胆汁でミセル化のあと、膵液リパーゼによって消化。

エネルギーとして中性脂肪を利用するには、遊離脂肪酸という形に分解。人は寒さなどの刺激を受けたり、運動をしてエネルギーが必要になったりすると交感神経の活動が活発になりリパーゼという酵素が活性化され、中性脂肪を遊離脂肪酸とグリセロールに分解。

この遊離脂肪酸は余ると肝臓へ送られ、また中性脂肪へと戻ってしまう。中鎖・短鎖脂肪酸は門脈経て肝臓に直接入る。分解したら消費しよう。エネルギーとして消費するには、やはり栄養と運動。

誰かの方法が当てはまることはマレ。

体感をカラダで覚えることが大切。勝負の成績で最後の1秒は、理想のカラダは、栄養によって決定される。分子栄養学的に何を食べるべきか。

体を動かすにも、頭を使うにも、呼吸するにも、心臓を動かすにも、食べ物を消化吸収するにも、各種ホルモンを合成するにも、ATP(アデノシン三リン酸)が必要です。そしてもちろん、体をつくるタンパク質を合成するにも、ATPが必要です。

分子栄養学レッスン。実践あっての学び。

DNAレベルの科学の法則に基づいて、体内の代謝反応に必要な栄養素を「絶対量摂ること」。分子栄養学はDNA分子レベルの栄養学です。分子栄養学は、受け入れる側である体を分子レベルで考えていく栄養学。体質の違いとは、確立的親和力(代謝酵素の働きに個人差)の違い。必要な栄養素の量が違う。

体が要求するビタミン量は先天的に決まっていて、多くのビタミンがないと代謝は進まない。加齢により必要量は増えるし、心理状態が悪化しても増え、ストレスでも増える。代謝で得られるエネルギーを多く!していくのが分子栄養学。

“体にいい食生活”の基本は栄養のバランス(相対的量)ではなく、それぞれの栄養素の絶対量です。唯一、バランスを考えなければならない栄養素はミネラル。それ以外の栄養素は、すべて必要な絶対量が決まっている。

日常のささいなことでカラダは作られ

この同じカラダで大きな勝負に出なきゃいけない

人生をなめちゃいけない。

サポートやシェアをいただけると励みになります☆°.+:。