建物についての好きを考えてみる

福岡に来て1年が経ち、この4月に好きについて書き

出してみた。好きの理由はなんとなくというものも

多い。でも、きっと何かの好きに通じる要素があるの

だろう。もっとその要素に意識を向けてみようと思う。

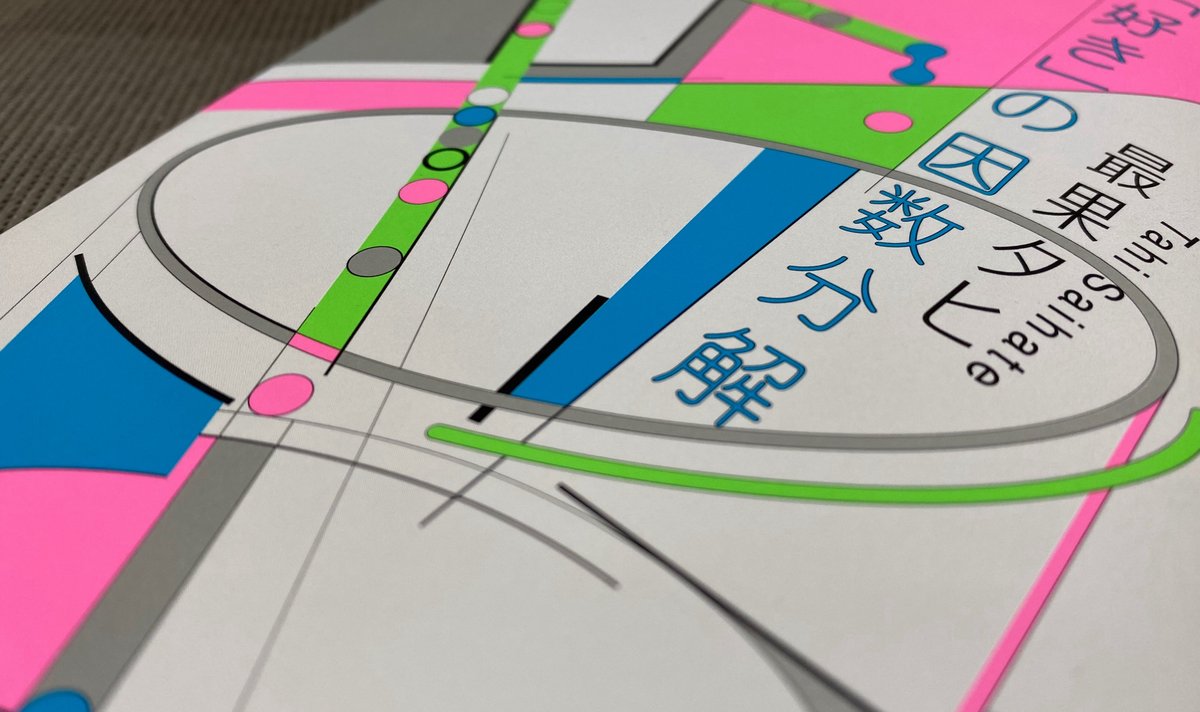

昨年7月、博多の天神にあった三菱地所アルティアム

の最後の展覧会に訪れた。「絶望を覆すことができない

恋を正義とせよきみが死んでも残る花。」 という題名

は最果タヒさんの詩によるもの。そこで購入した著作

の「好き」の因数分解では、以下のように語られている。

どうして好きなのか、と言われても、答えようがない。

そこに答えなどなくて、答えなど必要なくて、私の前に

それが存在することを、ただ確かめ続けたい。「好き」と

いう言葉はそのためにあって、それ以外何もない、その

内側に何があるかなんて、知ろうとするたび爆発だけ

が起きる。風船が割れるみたいに真っ白になる。私は、

だけれど書いてみたい。真っ白なところではなくて、

その破裂する瞬間を言葉にしたい。 ※本文参照

取り上げられているのはミッフィー、クロード・モネ、

紫陽花、水族館、タモリさん、ロケットなど幅広く、

縦横無尽に好きを分解し、言葉に変換されている。

詩人による「好き」の因数分解。興味深い本である。

建物についての好きの因数分解を試みてみる。旅先や

日常でとった写真を眺めていると、建物のどこが好き

かが見えてくる。写真を撮る時は、深くは考えてないが

自然と好きの要素をもとに、撮っているのだと思う。

風の丘葬祭場

東山魁夷せとうち美術館

植村直己冒険館

竹中大工道具館

武雄市図書館

マルチェロ

スキュルチュール江坂

福岡市美術館

VIORO

下関市民会館

岡山県庁舎

熊本県立美術館

福岡市美術館

福井県立図書館

熊本県立美術館

梅香学院 CROSS LIGHT

塩田中学校

御菓子処五島

fca(ショールーム)

かりん亭

織田廣喜美術館

というように、建築の好きについて書き出してみた。

デザインされたアプローチ空間は、建物への期待感

を持たせてくれる。建物の色は抑えられ、形状により

変化があるものがよい。シンプルな色の建物を背景に

アートは引き立ち、訪れる人に驚きを与えてくれる。

植栽は効果的に配置され、潤いある空間を作っている。

写真を見ていると、そのように思って写真をとったの

だろうと思い出される。好きに意識的になることで、

写真から建築の好きの部分が際立ってくると思う。

建物は立体的で大きく、写真で特徴をとらえきること

はむずかしい上に、好きが細かくなればなるほど写真

の枚数は増えていく。でも、それを繰り返すことで好き

を自覚することができれば建物を見る幅は広がって

いくと思う。さらに建物の設計者の好きに気づくこと

ができれば、建物鑑賞はより面白くなるに違いない。

建物や風景やアートを求める旅の楽しみはつきない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?