ソフィストから哲学者が生まれた。プラトンによって。納富信留『ソフィストとは誰か?』をよむ(2)。

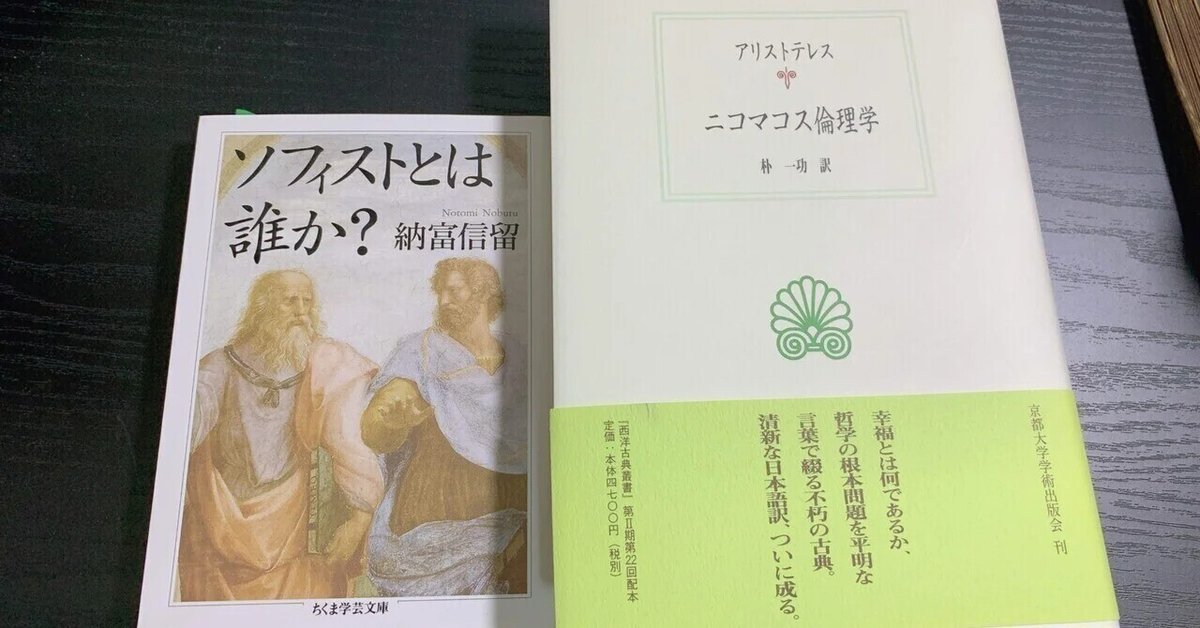

アリストテレスの『二コマコス倫理学』(朴一功訳、京都大学出版会)と納富信留『ソフィストとは誰か?』(ちくま学芸文庫)を交互に読んでいくという試み。今回は、納富先生の第1部第1章「“ソフィスト”ソクラテス」を読みます。

摘 読。

ソフィストという存在を考えるとき、ソクラテスはその対極として位置づけられてきた。とりわけ、20世紀前半の哲学史研究者たちによって、ソクラテス以外のソフィストたちが「ソクラテス以前」(実際に生き、活動していた時代とはズレがあっても)とされたことで、ソクラテス以外のソフィストたちが思想史的な系譜から排除されてしまったのである。こういった傾向は、すでに3世紀のディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝』においてもみられ、それはよりさかのぼってアリストテレスの『形而上学』第1巻にまとめられた「哲学史」においても伺われる。ここには、ソクラテスを決定的な転換点として、自然学から倫理学へと方向転回したという考え方がある。これは「学説誌」*(当時は「摘要; エピトメ/プラキタ」)と呼ばれる学説整理の系譜史のなかで構築されてきたものである。しかし、この区分にはかなり無理があった。というのも、自然学を主としていたとされる人の著作にも倫理学の著作があり、そのまた逆も多くあるからだ。

* こういった学説誌の方法は、認識発展を辿ろうとするときにわかりやすくなる。しかし、多様な夾雑的思索が取りこぼされてしまう危険性も持つ。学史研究者が(学史だけでなく、実証研究のためのレビューにおいても)気をつけるべき点であろう。

実際、ソクラテスも他のソフィストと同様の問題関心を持っていた。その点で、ソクラテスもまたソフィストの一人と位置づけることはできる。しかし、それに対して根強い反発もある。この章では、ソクラテスの刑死をめぐる探究から、この問題に切り込む。

ソクラテスはB.C.399に70歳で不敬神の罪でアテナイの法廷に引き出され、死刑判決を受けて毒杯を仰いで死んだ。それが、弟子であるプラトンの諸著作やクセノフォンの作品などで描かれ、それらを通じてソクラテスは歴史上もっとも偉大な「哲学者」となった。しかし、ソクラテスが裁かれたのは、アテナイ民衆によって「ソフィスト」として告発され、処刑された。

ソクラテスの「不敬神」という罪は、ポリスが認める神を認めず、他の新奇な神霊を導入したこと、さらに若者を腐敗させたことという罪状によるものである。ただ、これはあいまいなもので、新思想を提唱し、伝統を破壊すると思われた人々、とりわけソフィストに向けられた批難であった。だからこそ、ソクラテスはプラトン『ソクラテスの弁明』において、自分は金銭をとって教育に従事するソフィストなどではないと反論する。

しかし、アリストファネスの『雲』という作品などにみられるように、ソクラテスもまたソフィストの一人として槍玉に挙げられている。これはアリストファネスに限られたことではなかった。実際、ソクラテスが処刑されたのはソフィストとみなされたからだというのが、ソクラテス当時のアテナイ人の自然な受け取り方であった。それは、死後においても続き、一方でソクラテスの弟子たち、プラトンやクセノフォンたちは、ソクラテスの言行録をあらわすことで、それに反論しようとした。このプラトンによって定着せしめられた「殉教者・ソクラテス」のイメージが、現代にいたるまで続いていくことになる。

では、なぜソクラテスは刑死しなければならなかったのか。ソクラテスは、生涯をかけて「知を愛する(フィロソフェイン)」営みを貫こうとした。それが、アテナイの人々の日常の生を挑発し、憎悪の対象となった。それは教育、政治、道徳、言論、知識、紙といった事柄にわたっている。これはソフィストがかかわる問題群と重なる。

教育に関しては、広場や体育館などに若者を集めて、ソフィストが与えていた自由で斬新な考え方、それによって惹き起こされる伝統的価値観の崩壊と社会は政治の混乱に対する保守的な市民層からの反撥ということがあった。そして、そこから生まれてきたアルキビアデスやクリティアスといったアテナイ社会を危機に陥れた政治家が育ったことも、ソクラテスの悪影響だとみなされた。さらに、ソクラテスがプロタゴラスやゴルギアスなど他のソフィストたちによる「徳の教育」を厳しく論難したとき、それはソフィストどうしでの対抗意識でしかないと、アテナイ市民には捉えられた。つまり、ソクラテスは他のソフィストと同類だという認識だったわけだ。

こういった主張をする際、相手を舌鋒鋭く追い詰めることによって、やりこめてしまうというのがソフィストであった。ソフィストとは、政治的意思決定機関である民会や、法廷で、どう上手に議論を披瀝し人々を説得するかが政治能力や生死を決定づける民主制アテナイやギリシア諸ポリスにおいて、そのための弁論術(レトリーケー)を授けることも仕事としていた。ソクラテスは、そういった他のソフィストたちに対抗しうる論駁の名手でもあった。こういった弱論強弁するソクラテスこそが、詭弁を操るソフィストだとみなしたとしても不思議ではない。

そして、「正、美、善」といったことについて、自分は「知らない」と徹頭徹尾明言していたソクラテスである。彼自身は知を愛し求める=フィロソフォスであると自らを位置づけ、ソフィストとは異なると位置づけようとしていた。しかし、「知らない」と言い続けながら、もっとも強力な言論で「知者たち」を論破するソクラテスの姿は、最高の知を持つ者の「空とぼけ」と映りもしていた。そうなると、よほどソクラテスのほうがソフィストと思われたとも考えられる。宗教に関しても、それまでの伝統的な価値観を否定し、懐疑の淵に投げ込むという点で、やはりアテナイ市民からすれば、ソクラテスはソフィストでしかなかった。その帰結が、70歳での死刑評決だったのである。

そういったソフィストとしてのソクラテスという捉え方を反転させたのが、弟子のプラトンたちだった。プラトンをはじめとする弟子たちは、ソクラテスを主人公とする対話篇を数多く執筆する。「ソクラテス文学」と呼ばれる作品群の登場である。ここにおいては、弟子たちがそれぞれ独自の視点と思想によって理想のソクラテス像を描いていった。そのなかで、ソクラテスをソフィストではなく、哲学者だというイメージを強力に押し出していったのがプラトンの戦略だった。

というのも、他の弟子たち、たとえばクセノフォンのソクラテス関連著作において、哲学との関連でソクラテスが出てくることは少ないのである。むしろ、アンティステネスのようにもともとゴルギアスの弟子で、その後にソクラテスと親しくなった者のような場合、ゴルギアスともソクラテスとも親密であることに、それほどの不思議はなかった。

これに対して、プラトンはほとんどアンティステネスに言及しない。名前を伏せて批判しているくらいである。

こういったことをみていくと、プラトンは意識的・自覚的にソクラテスをソフィストとは別の哲学者のモデルとして描き出し、自らの「哲学」そ創出していったことが窺い知られる。ソフィストへの痛烈な批判は、そのための中核的な作業であった。もちろん、それはプラトンのでっち上げなのではない。ソクラテスの生を描き出すことで、他の弟子とは違ったかたちでのソクラテスの「真実」を際立たせようとしたわけである。

こうして、「哲学者」ソクラテスをソフィストと対比させる図式は、プラトンの見事で印象的な描写によって、長い歴史を通じて人々に受けいれられてきた。しかし、現実にはソクラテスはソフィストであるがゆえに、アテナイ社会において告発されるべくして告発された。そのとき、ソクラテスは他のソフィストがアテナイを逃れたりしたのに対して、進んで死を受け容れた。このことが、ソクラテスの最大の逆説であった。真の「哲学者」であるはずのソクラテスが、正反対の「ソフィスト」として死刑にされる。その逆転こそが、ソフィスト問題の根源的次元を示す。つまり、ソクラテスは死ぬことによって、ソフィストを超える哲学者のありかたを身をもって証した。そうプラトンは提示したのである。

私 見。

ソクラテスをめぐる著作、さらにプラトンの著作、私はあまり読んだことがない。先日になってようやくプラトン『国家』を入手したくらい。

ただ、ソクラテスに関しては、こんな漫画がある。

この山下和美という漫画家さん、私はけっこう好きです。父は古瀬大六というオペレーション・リサーチの研究者(小樽商科大学や東北大学などの教授を歴任)で、さらに祖父は古瀬良則という英語学者(一橋大学名誉教授)。それを漫画にしたのが、ドラマにもなった『天才柳沢教授の生活』。こういう学者になりたいなぁと思ったのが、この人生の一つのきっかけであります。ちょっと違う方向に行ってる気もするけど(笑)

https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000000108

話が逸れた。ちなみに、山下和美の作品では、ソクラテスを美化しすぎていないところがおもしろい。

さて、ソクラテスを哲学の祖とする位置づけが、プラトン自身の「哲学」構築にとって絶対的に不可欠であったことが、この章から浮かび上がってくる。たまたま手許にあった、クセノフォン(クセノポン)の『ソクラテス言行録2』で描かれているソクラテスの発言を見ても、あまり哲学ということに焦点を当てている感じはしない。

ちなみに、これを買ったのはソクラテスについて知るためではなく、「家政管理論」というソクラテス言行録のうちの一書が入っているからである。企業という存在は、もちろんこの当時ないけれども、経営学と経済学が未分化の状態の最初期文献といえる。

われわれは、「定説」というのを欲しがる。「逆説」をほしがるのも、「“違う”定説」がほしいというだけのことかもしれない。ソクラテスは、当時のアテナイにおいてかなり「逆説」を提示しつづけた。しかも、「無知」ということを掲げて「定説」など存在しないということも。その意味で、社会にとってみれば、きわめて危険な存在だったのだろう。今でも、そうかもしれない。ただ、同時に、生前のソクラテスは当時いた多くのソフィストたちと同列の存在でもあった。納富先生の『ギリシア哲学史』では、あくまでもソクラテスをソフィストたちの一人として採りあげている。

もちろん、ソクラテスを相対化して嬉々とするとかいうような話ではない。むしろ、ソフィストたちのさまざまな言説のなかかから、「哲学」の種のようなものが生まれて、それがsophisticateされて「哲学」となる。それを基盤として、堅固に継承していこうとする動きが出てくる。しかし、その「哲学」に対して、またアンチテーゼのようなかたちでさまざまな言説が生まれ出てくる。そこには、それぞれの視点からの読み直しというものが、必ず含まれている。そして、それを肯定的にせよ、否定的にせよ、受け継ぎ、乗り越えていくというプロセスこそが、まさに学問的な知のダイナミクスなのだと思う。プラトンをはじめとするソクラテスの弟子たちが試みたのは、アンチ・ソクラテスの大きな論難の声のなかで、ソクラテスを想い起こしつつ、それぞれが咀嚼し、自らの捉え方(perspective)において描き出すことであった。そのなかでも、プラトンの試みが傑出していたということであろう。当然、その試みのなかで、プラトンが意図的に削ぎ落としたり、あるいは意図せず漏れ落ちていったりしたものもあろう。その状況を再現することで、よりソクラテスのありようや思想を再構築しようとしているのが、納富先生の本のおもしろさだ。

これは、もっというと学史というアプローチのおもしろさであるとも思う。学史というのは、単に年代記的に過去の学説を並べるだけではない(もちろん、いったん並べてみるという作業は必要なのだが)。それぞれの学説や提唱などをその背景や相互関係なども踏まえて読み解いて、その時間的・空間的な関係性を浮かび上がらせること、そしてそこから新たな思索を展開していくことである。そういった、渾沌とした思索のダイナミクスをみることができて、ひじょうにおもしろい。

その点で、ソクラテスがじつは“傑出した”ソフィストの一人であったことは類推できるとして、哲学とソフィスト的活動を分かつのはいったい何なのか、そこも気になってくる。これは次章以降のテーマになりそうだ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?