【つの版】ウマと人類史EX39:屋島合戦

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

寿永3年(1184年)正月、木曽義仲は源頼朝が派遣した義経・範頼および甲斐源氏の連合軍に敗れて戦死します。後白河院は頼朝と手を結び、義経らに改めて平家追討を命じました。ついに源平合戦は最終段階へ入ります。

◆鵯◆

◆越◆

鵯越逆落

この頃、義仲と頼朝の争いに乗じて平家は勢力を盛り返し、瀬戸内海を制圧して摂津国福原(現兵庫県神戸市兵庫区・中央区)まで戻っていました。同時代史料である九条兼実の日記『玉葉』には「官軍(源氏連合軍)は1000騎か2000騎に過ぎないが、平家の兵力は四国・紀伊・九州をあわせて数万におよび、2万騎を率いて摂津の伊南野(伊丹市稲野)に進軍中と聞く」云々とあります。これは平家側が流したフェイクニュースと思われますが、平家の兵力が集まってくる前に急いで叩かねば実現しかねません。

源氏軍は2月4日に京都を出発し、福原を東西から挟み撃ちにすべく兵を二分します。範頼・梶原景時・畠山重忠らは摂津に入って海沿いに進み、福原の東の生田口を攻撃します。ここには平清盛の子の知盛・重衡らが生田川を防衛線として陣営を連ねていました。南は海、北は山が迫る隘路で、大軍をよく防ぐことができます。

一方、義経・安田義定(甲斐源氏)・多田行綱(摂津源氏)らは比較的少数の兵を率いて丹波へ向かい、播磨を経て西の搦手(裏側)、一ノ谷口と夢野口から福原を奇襲しようとします。平家側はこれを防ぐため、丹波との境に近い播磨国三草山(現兵庫県加東市三草)の西に陣を敷いて待ち構えます。兵を率いるのは平重盛の子の資盛・有盛・忠房・師盛らでしたが、義経は土肥実平・田代信綱らとともに夜襲をかけて打ち破ります。

義経は追撃させつつ鵯越という場所で兵を分け、安田義定・多田行綱らを山の手の夢野口(神戸市兵庫区夢野町方面)へ、自らは海沿いの一ノ谷口(神戸市須磨区一ノ谷町方面)へ向かい、攻め落とします。また資盛を追っていた土肥実平も追撃を中止し、海沿いに東へ取って返し、熊谷直実とともに一ノ谷口の南の塩屋口を打ち破りました。

『平家物語』『吾妻鏡』等によると、義経は一ノ谷の裏手の断崖絶壁である鵯越から平家軍を奇襲せんとし、馬2頭を崖から走り落とさせました。1頭は足を挫いて倒れましたが、もう1頭は無事に駆け降ったので、義経は「気をつければいける」と武者たちを励まし、三浦氏の佐原義連を先駆けとして駆け降りました。この時、畠山重忠は「馬を傷つけてはならじ」と大力でもって馬を担ぎ上げ、徒歩で崖を駆け下りたといいますが、『吾妻鏡』によれば彼は範頼の軍にいたので虚構です。また鵯越は一ノ谷の東方8kmにあり、むしろ夢野口に近いため、義経が「鵯越から」一ノ谷の平家軍に奇襲をかけたというのも誤伝・訛伝でしょう。しかし平家物語と吾妻鏡の記述に基づき、義経は「鵯越の逆落とし」を行ったと一般には信じられています。

生田口と夢野口ではよく防いでいた平家軍も、西側から現れた義経軍に攻め立てられて浮足立ちます。西に煙が昇るのを見た範頼は総攻撃を命じ、平家軍は散々に打ち破られて屋島へ逃走しました。この戦いで平家は通盛・忠度ら多数の一門を失いますが、安徳天皇と神器は屋島にとどまります。水軍に長けた平家は瀬戸内海の制海権を握り、源氏側は攻めあぐねました。

平軍蜂起

この戦いの後、3月に範頼は主だった武者たちとともに鎌倉へ引き上げ、義経が頼朝の代官として京都にとどまり、畿内の軍事と治安維持を担当します。義仲の二の舞いになっては大変ですから指揮系統は一本化されねばなりません。梶原景時は摂津と美作の、土肥実平は備前・備中・備後の惣追捕使に任じられ、平家の本拠地である伊賀に対しては平賀惟義が伊賀守護(惣追捕使)に任じられて派遣されました。彼は河内源氏義光流で信濃国佐久郡を本拠とし、当初は義仲に従っていましたが頼朝に寝返った人物です。伊賀国大内荘の地頭も兼ねたことから大内冠者とも呼ばれました。同年4月、寿永から元暦に改元されています(平家は寿永を継続使用)。

この間、頼朝は上総広常を寿永2年12月に、木曽義仲の子・義高および武田信義の子・一条忠頼を元暦元年4月に謀反の疑いで謀殺しています。広常は坂東一の兵力を持ち、後白河院の院宣に従わず義仲と通じていたといいますし、義仲が討たれた後はその遺児を生かしておくのも危険です。また忠頼ら甲斐源氏は頼朝の同盟者ではありますが上下関係にはなく、後白河院や朝廷は甲斐源氏を厚遇して頼朝を牽制しようとしていた節があります。

頼朝は義高誅殺後に「義高の残党を討伐する」と称して甲斐・信濃に侵攻し、武田信義の弟・加賀美遠光を服属させます。また6月には範頼を三河守に、源広綱(頼政の末子)を駿河守に、惟義の父・平賀義信を武蔵守に任官させました。頼朝は河内源氏の嫡流・盟主としての地位を強化し、平家を共通の軍事目標とすることで天下統一への道を着実なものとしていくのです。

この頃、伊勢には源義広が立て籠もり、抵抗を続けていました。彼は頼朝の父・義朝の異母弟にあたりますが、常陸南部の信太(志田)荘に割拠し、下野の足利氏と連合して頼朝と敵対します。のち頼朝に敗れて義仲に身を寄せ、上洛後は信濃守に任じられたものの、義仲が滅ぶと逆賊として追討を受ける身となっていたのです。惟義は大井実春・山内首藤経俊・波多野盛通らを派遣して彼を攻撃し、5月に伊勢国羽鳥山(鈴鹿市)で斬首させました。

しかし同年7月、平家譜代の重臣・平田家継が伊賀で反乱を起こし、惟義らの郎従を多数討ち取ります。伊勢の平信兼・伊藤忠清らもこれに続き、京都は東から脅かされました。鎌倉軍は近江国大原(滋賀県甲賀市)でこれを迎撃し、家継を討ち取って撃退したものの、老将・佐々木秀義が討ち死にするなど大きな被害を受けています。信兼・忠清らはその後も鈴鹿山中に潜伏して都を脅かし、義経は畿内の治安維持に専念せざるを得なくなります。

屋島合戦

同年8月、頼朝は範頼に「山陽・九州を制圧せよ」と命じ、北条義時・三浦義澄・千葉常胤ら頼朝軍の主力武士団1000騎を率いて鎌倉を出発します。範頼軍は8月末に上洛し、9月に山陽へ向かい、10月には安芸国を経て長門国に達しますが、関門海峡は平知盛に封鎖されていて渡れず、長く伸びた戦線を平家の水軍によって分断され始めます。範頼は兵糧不足や武者たちの不和に悩まされながらも、翌元暦2年(1185年)正月に豊後の緒方氏・臼杵氏の協力を取り付け、周防から豊後に上陸します。

範頼率いる遠征軍は2月1日に豊前国葦屋浦で平家軍を撃破し、豊前・筑前を平定しました。平家は九州北部を制圧されて四国に孤立します。これを好機とみた義経は、2月10日に後白河院の許可を得て摂津へ向かい、摂津・熊野・伊予の水軍を呼び集めて屋島へ奇襲をかけます。

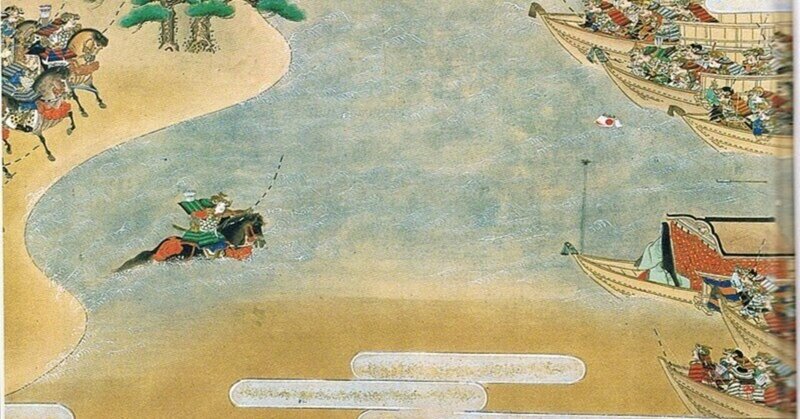

2月16日、5艘の船に150騎を載せ、嵐の中を出港した義経軍は4時間ほどで阿波国勝浦に上陸します。そして徹夜の強行軍で讃岐に入り、19日の早朝には屋島の対岸まで達します。平家軍は海上に追い込まれ、多数の矢を放って応戦しますが、源氏の大船団が迫っていると聞いて恐れをなし、22日に屋島を捨てて西の長門国へ撤退します。ついに平家は瀬戸内海の制海権を失って海上に漂流し、長門国の壇ノ浦で最後の時を迎えるのです。

『平家物語』によると、2月20日の夕刻に平家側から女官が乗った小舟が現れ、竿の先に扇をつけて源氏軍に示し、これを射よと挑発しました。弓馬の道をおさめた武者にとって、挑発を受けて射ねば恥、外せば恥ですから、義経は手練れの武士を求めて「あれを射よ」と命じます。義経は総大将で外せば全軍の士気に関わりますし、弱い弓を使っていたのを気にしています。まず畠山重忠が指名されますが、重忠は辞退して下野国の那須十郎為隆を指名し、十郎は弟の与一を推薦しました。彼は神仏に祈念して見事に扇の的を射落とし、源平両軍とも感嘆してどよめきます。興に乗った平家の老将は船の上で舞い踊りますが、与一は義経の命令で彼を射殺したといいます。なお『吾妻鏡』などの史料には那須与一の名はありません。

◆漂◆

◆流◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。