すらすら読めるのにハイレベル。『漢詩のレッスン』川合康三

中国の漢詩といえば、唐の時代が有名です。李白、杜甫、白居易なんかは、普通の人でも名前ぐらいは聞いたことがあると思います。でも、中国の詩の歴史は古く、最も早い詩集『詩経』は紀元前一千年ころからの歌が、紀元前六百年ごろにまとめられました。

最初は一句四字、四句で一章のスタイルだった詩は、後漢の後半(2世紀)ころから一句五字の五言詩が作られるようになり、自由になりました。そして、六朝の梁の時代(6世紀前半)になると声調の配置が導入され、近体詩となります。私たちが知っている漢詩はこのスタイルで、それ以前の詩は古体詩と呼ばれるようになりました。

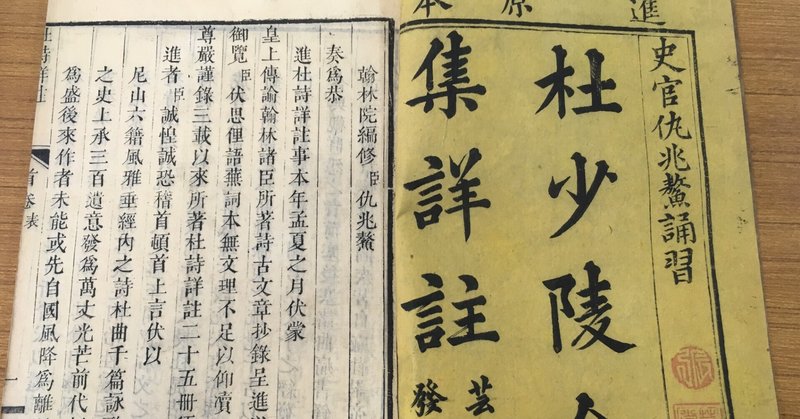

近体詩は一首八句のものを律詩、四句のものを絶句といいます。この本は、唐の時代三百年の中でも盛唐と呼ばれる時代につくられた絶句を紹介しています。孟浩然「春暁」、李白「静夜思」、杜甫「絶句」などなど、超有名な15の詩を紹介しています。

川合先生の本がすばらしいのは、1つ1つの詩をじっくり紹介していることです。例えば、孟浩然「春暁」。あまりにも有名な「春眠暁を覚えず」のフレーズの詩は、まずは『枕草子』第一段「春はあけぼの」との比較から始まります。春の夜明けの風景を美しいものととらえる見方は、清少納言よりも前の和歌にはほぼ見られず、国文学者の上野理先生曰く、清少納言は白居易の詩を基につくったとのこと。

春眠暁を覚えず 処処啼鳥を聞く 夜来風雨の声 花落つること多少なるを

中国でも、夜明けをとりあげた詩が唐代にはいってからのことで、しかも、普通「眠れない」ことを詩に歌うのに、この詩は「よく眠れた」と歌ってめずらしい。実は、中国では詩をつくる「士大夫」(≒知識人)は官僚になるのが理想で、中国の官僚は夜明けと同時に登庁しなければならなかった。なのに、「よく眠れた」と詩に歌える孟浩然は、自由な暮らしをしている優越感と役人になれなかった劣等感をこの詩にこめているのだとか。

それから、漢字の「聞く」と「聴く」は英語のhearとlisten toの違いに似ているし、中国語の「晩」はeveningで「夜」はnightの区別に似ているとか。そうかと思えば、日本語で「声」は人の声など意味ある音声で、「音」は意味のない音声だけど、中国語ではこれが反対になっているので、わざわざ風雨の「音」というとか、かゆいところに手が届く解説もばっちりです。

そして、「花」とは一体どんな花か。中国で春の花は桃か李が代表的なので、そのあたりで間違いない。ただ、中国の『詩経』など古い時代には「花」の字がなくて「華」しか使われず、しかも「荷の華」とか「常棣の華」みたいに名前がきっちり出てきたそうです。でも、4世紀の陶淵明になると、初めて「花」とだけ詩にでてくるようになる。そして「花」だけの時代が長く続いて、10世紀の宋の時代になると、また個別の花の名前が読み込まれるとか。

こんな風に、一首の詩の漢字解説から歴史的背景まで、すべて網羅してくれる川合先生の本は岩波ジュニア新書。ハイレベル過ぎて、どんなジュニア向けなんだとつっこみたくなります。普通の大人が読まないなんてもったいない。ぜひ、手にとってご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?