生命の星・地球博物館 きのこの新種展 感想

神奈川県小田原市、生命の星・地球博物館で開催中の「きのこの新種展」に行ってきましたのでその感想です。

大量のキノコに囲まれてきました。

「平日昼間に行ける&県内&都市部から離れてる」という条件で探した結果行き着いた企画展です。

ちなみに館内は結構空いてました(ネガキャンじゃないです)。

きのこって何ですか

この企画展は「きのことは何者?」というコーナーから始まります。

確かにきのこについて本気出して考えてみたことはあまりないかもしれません。

私個人としては大学時代に少しだけ勉強しましたが、きのこの定義をキチンと示してくれるのは導入として有り難いですね。

端的に、きのこは菌の仲間です。

もっと言うとカビの仲間です。

「きのこ or カビ」は分類学上明確に分けられないみたいなので、まぁ家族みたいなもんですね。

どちらも「菌糸」と呼ばれる糸状構造の塊である点は一緒ですが、誤解を恐れずザックリ言うと、

胞子をバラ撒く器官が人間の目で見える:きのこ

胞子をバラ撒く器官が人間の目で見えない:カビ

という感じらしい。

人間が肉眼で捉えられるくらい大きな「胞子バラ撒き器官(子実体)」こそが普段食べている「きのこ」というわけです。

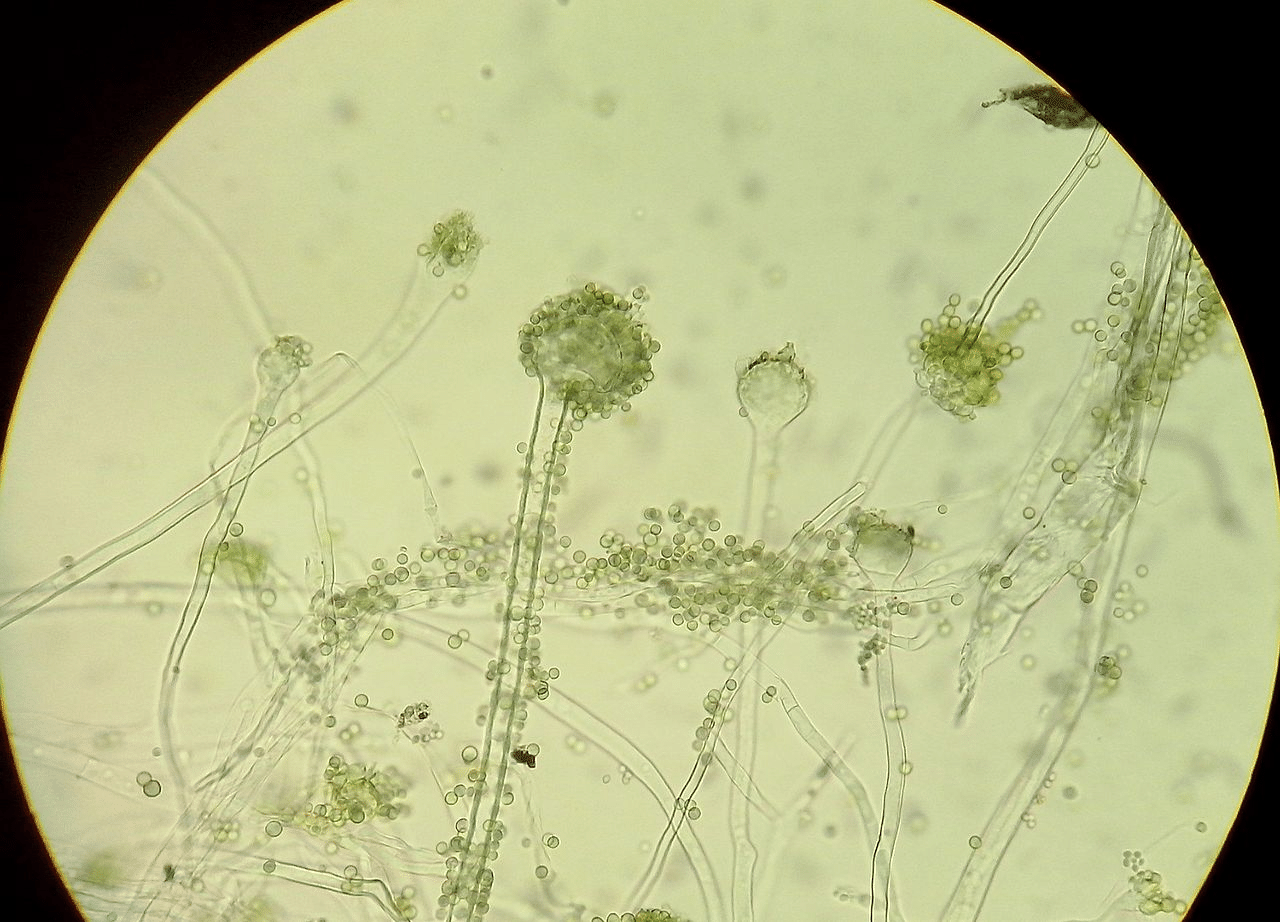

ですので、カビも顕微鏡で観れば胞子の存在を確認できます。

麹カビ(Aspergillus oryzae)の顕微鏡写真

糸状構造(分生子柄)の先端のツブツブが胞子(分生子)。

※wikipediaより

いろんなきのこ達

展示されていたキノコのうち、印象に残った3種をご紹介します。

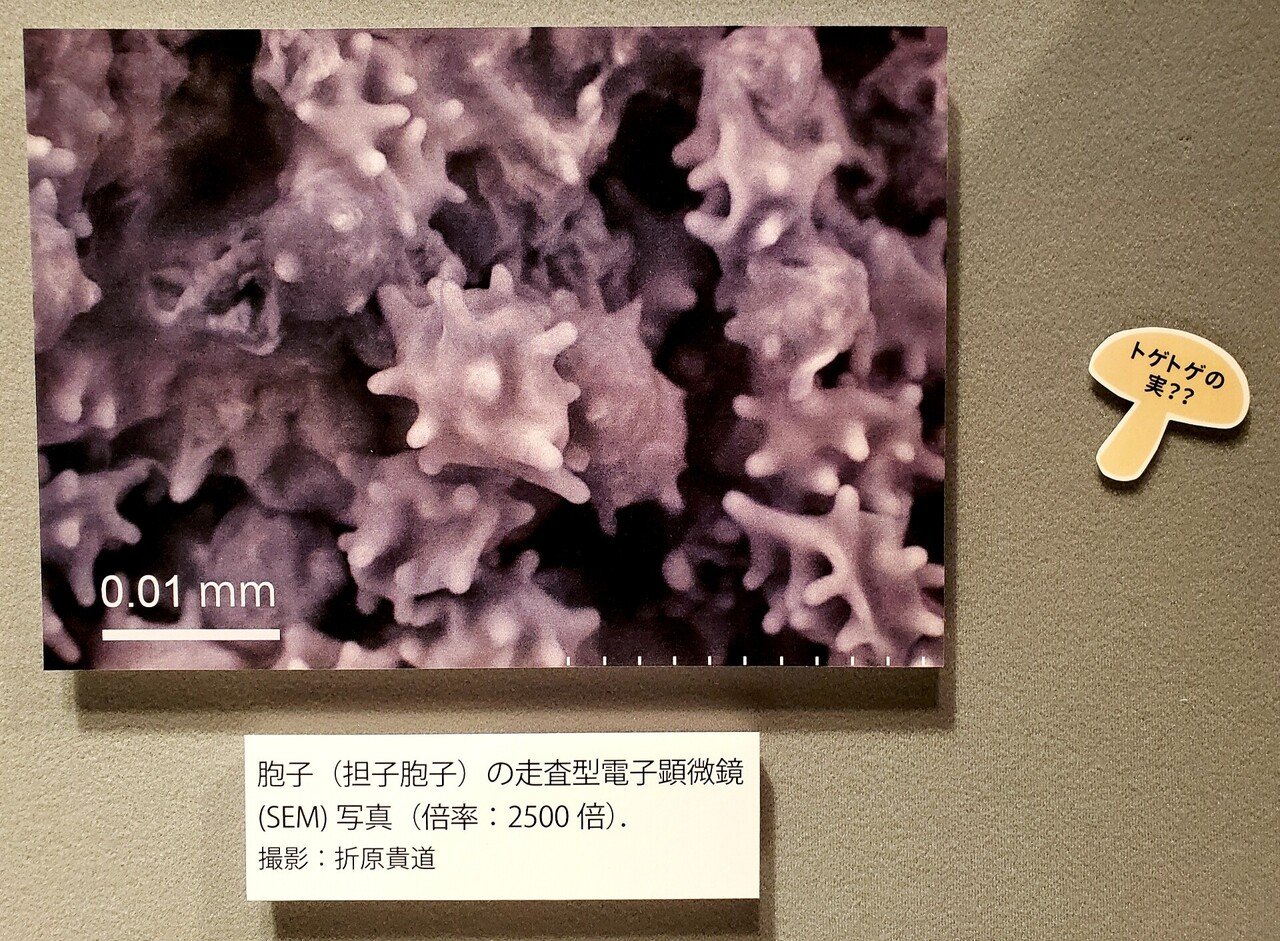

まずは「幻のきのこ」ことトゲミフチドリツエタケ。

その辺に落ちてたら余裕で無視しそうなルックス。

国産の新種で、採取例は極めて少ないとのこと。

しかし胞子がとても特徴的でした。

禍々しい……。

溢れ出る闇が抑えきれていません。

きのこは見た目によらないですね。

昔のクイズ番組で観た「モヤッとボール」に似てるなと思いました(若い方には伝わりませんね。すみません)。

次に目についたのはジャガイモタケ。

いや、ジャガイモ!!!

結構近づいて見ましたが、レプリカとはいえ外見も中身もすごくジャガイモ。

森の中歩いててこんなジャガイモが転がってたらすぐ目に付きそうです。

昆虫の擬態と真逆のベクトル。

でも残念ながら食べられないようです。

森でジャガイモを見つけたときは注意しましょう。

(普通出会わないけど)

3つ目はキクラゲ。

「え?キクラゲ?知ってるよそんなの」

ごもっともです。

ですが私はこの展示解説で衝撃の事実を知りました。

「日本や中国で栽培されてるキクラゲは2014年に新種認定された」

マジか。

中国や日本で栽培されてるキクラゲの形態とDNAを再検討した結果、なんと2014年になって新たな学名が付けられたとのこと。

ずっとヨーロッパ産キクラゲと同一種扱いだったらしいです。

灯台下暗しの極致。

科学の新発見がどこに隠されてるか分からないものですね。

多様性ってすごい

こんなにきのこと向き合ったのは人生で初めてでしたが、改めて種の多様性ってすごいなと思いました。

きのこ・カビなどの菌類は一説には推定1200万種とも言われているようです。

しかしこれまでに学名が付けられているのは約14万種程度。

1.2%足らずです。

にも関わらずキクラゲからジャガイモタケ、果ては酵母まで多種多様な菌類達。

何てバラエティに富んだ世界なのでしょう。

深海・陸上・宇宙。

人類って色々知ってるようで知らないことだらけですね。

それにしても博物館は面白い!

また色んなイベントが開催される世の中になることを祈っています。

では。

よろしければサポートの程お願い致します。頂いたサポートは記事執筆の糧として使用させて頂きます。