米津玄師が呼び覚ますエモい思い出

「米津玄師の歌詞を因数分解して分かったこと」<第29章>

*プロローグと第1章〜28章は下記マガジンでご覧ください。↓

「エモい」と言う新語には「感傷、感動、懐古、郷愁、情緒、哀愁、共感」などがないまぜになった感情が込められている。語源は「エモーショナル」のようだが、意味が一番近いのは”えも言われぬ”だろう。

米津玄師の歌はエモい。声、メロディ、歌詞に宿るエモさが、世代を超えた「懐かしさ」を喚起する。では、”懐かしいという感情”がなぜ人の心を震わせるのか?

それは「思い出」が人間のアイデンティティを司っているからではないか?

映画「ブレードランナー」に登場するレプリカントには、赤の他人の記憶が人工的に埋め込まれている。その”思い出”を拠り所に彼らは自らを「人間」であると信じているのだ。

テレビ電話や音声認識など、約40年前のファンタジーが次々に現実となっている今、「学習という記憶」で感情を理解しつつあるAIと人間を隔てるものがあるとすれば、それは「思い出という記憶」だと思う。

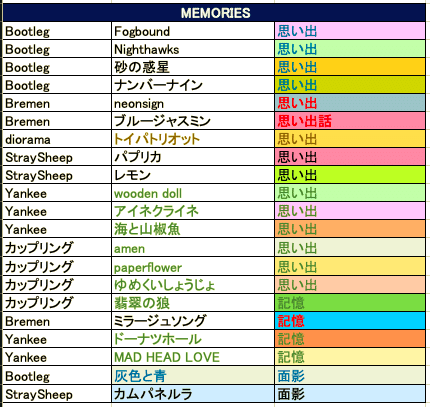

思い出は15曲、記憶は4曲、面影は2曲

「思い出」や「記憶」という言葉を使っている曲は19曲あり、「面影」も加えると21曲となる。(「ゆめうつつ」は現時点でデータ外)

「ブルージャスミン」「ゆめくいしょうじょ」のように相手と共有したい”思い出”もあれば、「neon sign」のように失った友情に背を向けながら、あの頃を懐かしむ”思い出”もある。

あなたの思い出話を聞くたび

強く感じているんだよ

僕はその過去一つ残らず

全てと生きていると

(ブルージャスミン)

思い出の話を語っておくれよ

(ゆめくいしょうじょ)

遠いあの日の思い出じゃ僕らは友達

笑い合って過ごしていた

(neon sign)

”今痛いくらい幸せな思い出がいつか来るお別れを育てて歩く”と歌う「アイネクライネ」。思い出とは過去の記憶のはずなのになぜ”今”なのか?

それは、幸せの儚さを知っているが故に、すべての瞬間を思い出として大切に保管していきたいと言う祈りにも似た願いなのだろう。

ポッカリ開いた穴は故郷の記憶

米津が歌う「思い出」や「記憶」は悲喜交々のストーリーを有しているが、「ドーナツホール」は冒頭から、記憶にまつわる言葉が連打され、まさに記憶の欠落そのものを歌っている。

いつからこんなに大きな 思い出せない記憶があったか

どうにも憶えてないのを ひとつ確かに憶えてるんだな

もう一回何回やったって 思い出すのはその顔だ

それでもあなたがなんだか 思い出せないままでいるんだな

この曲は「サンタマリア」の次に、ボカロ的なムードが色濃い「MAD HEAD LOVE」をリリースし、そのわずか1週間後、2年9ヶ月ぶりに突如発表されたボカロ曲だ。

ボーカロイドは音楽家”米津玄師”の故郷であり、生まれ故郷以上に彼の心に忘れ難い思い出を刻み込んだ場所なのだろう。

「ドーナツホール」は、壮絶な産みの苦しみを味わった「サンタマリア」によって、”シアワセに生きると言うのは自分の心を引きちぎると言うこと”だと気付いたと”ハチ”が、故郷の仲間であるGUMI、ミク、ルカ、リンへの、未練とも決別とも言える想いを叫んでいるように聞こえる。

2017年にマジカルミライの依頼を受け、ボカロシーンに一石を投じた「砂の惑星」を発表。そこで”後は誰かが勝手にどうぞ”と言い放って以降、ボカロ曲を発表していない。

しかし今なお、米津は故郷に感謝しながらその思い出と生きている。

インスタの名前変えないんですか?ってどう言うこと?(略)変える余地もないと思うんだけど。(2021年2月インスタライブ)

ボーカロイドというものに拾われた人間だからね。私は。初音ミクとかGUMIとかああ言うのがなければ今の自分は絶対いないから。それは本当感謝してるよね。(略)とんでもねえ遠い昔の記憶だわ。

(2021年3月インスタライブ)

子供の頃の記憶が隠れた名曲に息づく

米津は20代の頃から、ことあるごとに幼少期の記憶を口にし、子供だった自分に問いかけ、信仰し、許しを請いながら曲を作っている。

自分の中にいる子どものころの自分を“信仰”しているから、救われるんです。(略)この子に救ってほしいと思った。(略)子どもの頃の自分にお伺いを立てながら音楽を作っているという感じがあるんですね。

(2017年 REAL SOUNDインタビュー)

雑誌「CUT(2017年)」で子供の頃の自分に宛てた直筆の手紙は愛おしいほどに感動的だ。全文は掲載できないが最後はこう締め括られている。

この手紙がそのまま音楽になったような歌が「Neighbourhood」だ。

どうしたんだいなあ兄弟 俺がわかるかい?

お前が許せるくらいの 大人になれたかな

もういいかいなあ兄弟 ここらでおしまいで

なんて甘えてちゃお前にも 嫌われちゃうのかな

「(子供の頃の)つらかった出来事、くすぶっていた感情を抽出して、いまの自分と対比させながら形にしていった」と語るこの曲には、生々しいほどの思い出が随所に息づいている。にも関わらず、”記憶”や”思い出”、さらに”懐かしい”、”思い出す”、”覚えている”と言う言葉はひとつも使われていない。

忘れていく思い出も失くなることはない

「Lemon」と並ぶ米津の大ヒット曲「パプリカ」。本人は同曲をセルフカバーする際に“ネオ盆踊り”と称している。

米津自身が子供の頃、野山を駆け回って遊んだ思い出が反映されているのだろうが、この曲には単なるノスタルジーとは違う「懐かしさ」がある。それは輪廻の中で脈々と受け継がれてきた無意識の記憶ではないだろうか。

忘れるということと、なくなるということは、絶対に違う。

(ナタリーインタビューより)

”帰り道を照らしたのは思い出のかげぼうし”

この帰り道はどこに通じているのだろうか?英語詞では「Memories will light the way back home」と訳されているが、誰もが必ず帰る場所はこの世ではないのかもしれない。

すべての思い出が未来につながっている

すでに通り過ぎてしまった瞬間が、言葉や音楽や映像や匂いを媒介し「思い出」として心の中に堆積していく。それがこれからの人生のあらゆる決断を誘導していくのだろう。

米津玄師の音楽も”かけがえのない思い出”として誰かの人生を左右するのかもしれない。

形をなくしてしまったもの、目には見えなくなってしまったものの輪郭を何もない空中でなぞることによって、それを浮かび上がらせて取り戻そうとする。畢竟、自分が音楽を作る理由はそういうところにある気がする。

(2018年 ブログ:リビングより)

読んでいただきありがとうございます。

面白かったら是非、スキ&シェア&フォローをよろしくお願いします!

*Twitter、noteからのシェアは大歓迎ですが、記事の無断転載はご遠慮ください。

*インスタグラムアカウント @puyotabi

*Twitterアカウント @puyoko29

*この連載は不定期です。他カテゴリーの記事を合間にアップすることもあります。

歌詞分析だけじゃない、米津玄師を深堀りした全記事掲載の濃厚マガジンはこちらです。↓

<Appendix>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?