「木村伊兵衛 写真に生きる」(東京都写真美術館):白黒スナップショットから街歩きスケッチを考える

(長文になります)

はじめに

私のNOTEの記事のテーマは、「線スケッチ」に関連するものです。ですから表題を読まれた方はなのになぜ写真展なのかと疑問に思われるかもしれません。そこで最初にその理由を説明します。

写真と私

中学、高校時代、私は義理の伯父の家に寄宿していたのですが、伯父はなぜか毎月かなりの数の雑誌を定期購入していました。その中に、今は無き「LIFE」、「アサヒカメラ」があり、毎月届くのを心待ちにしていました(なお伯父本人は買うことだけに満足し、また家族のだれ一人として読まないのです。もったいないので私一人が読んでいました)。

とはいえ私は写真の作品を絵画のように眺めるだけで、カメラの構造や現像・プリント技術、その他鑑賞に必要な基礎知識は今に至るまでほぼ皆無です。また社会人になっても本格的に写真を撮ろうという気持ちは起こりませんでした。

「街歩きスケッチ」とスナップショット写真

そのような私ですが、写真集や写真関係の図書を読むことは趣味で続けていました。そして「街歩きスケッチ」を始めてから、新たな接点が出来たのです。それは都市の日常を切り取るスナップショット写真です。また「人物スケッチ」という観点でも「人物写真」にも昔以上に関心を寄せるようになりました。

ですから、最近は写真家の展覧会には顔を出すようにしています。

もっとも、対象はどなたも一度はその作品を目にしたことがある著名な写真家に限られます。

例えば今回の木村伊兵衛をはじめ、桑原甲子雄、土門拳、林忠彦、東松照明、森山大道、濱谷浩、奈良原一高、荒木経惟といった方々です。海外の写真家では、ブレッソン、ドアノーしか知りません。実は上田正治の写真がお気に入りなのですが街歩きスケッチとは関係のない作例なので除外します。

参考までに2010年以降に訪れた写真展のブログ記事を下に示します。

さて、5月10日に恵比寿でスケッチ仲間の個展を見た後に、東京都写真美術館に寄り、開催中の表題の写真展を訪れました。作品自体はすでに見たものや写真集などで見かけたものでしたが、改めてプリントとして見て、いくつか気づいた点がありましたので記事にします。

作品展示概観と感想

まず写真展の構成順にパブリックドメインとして手に入る作品を示します。それぞれ「街歩きスケッチ」の立場から寸評を添えます。

第1章 夢の島ー沖縄

章別感想:上記は1930年代の沖縄の姿です。街歩きスケッチの立場で見ると今では考えられないほど昔の琉球風俗が残っていることが見て取れます。タイムマシンに乗って街歩きスケッチをしたくなります。

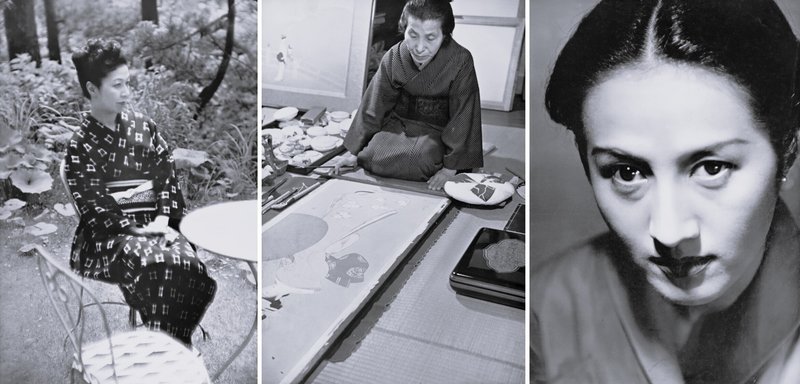

第2章 肖像と舞台

章別感想:人物肖像写真と云えば、土門拳の「風貌」を思い出します。一癖も二癖もある人物をかなりの時間拘束して撮影しなければならないので、その苦労は並大抵ではなかったでしょう。

ここに挙げた写真は、永井荷風を除いて皆女性ですが、どの人物も自然体で、人格がにじみ出ており、木村伊兵衛は各人物の特徴を引き出すことに成功しています。人物スケッチをする立場からいうと、よほどの修練をつまないと、人格を引き出す描写はなかなかできないと思います。

歌舞伎はほとんど見たことがないので、多くは語れませんが、江戸時代の浮世絵の役者絵が一種ブロマイドの役割だとすると、木村伊兵衛の歌舞伎の写真はそれとは性格を異にしていると思います。劇中の動作の一瞬を切り取るところに意味があるのか、それとも記録性にあるのか、おそらく依頼者がいるでしょうから、依頼者の要望に応えるように撮影しているのか、それとも写真家の主張をだしているのか、もう少し調べないと何ともいえません。

第3章 昭和の列島風景

章別感想:木村伊兵衛は、戦前から戦後の日本人の暮らしを取り続けていますが、その間太平洋戦争の敗戦という大きな歴史的、社会的事件を挟んでいるにも関わらず、それをまったく感じさせない一貫性を感じます。

木村伊兵衛のまなざしは、表面的な変化ではなく、日本人の変わらぬ生活そのものに向けられています。おそらく、木村の関心は政治、事件にはなく、いつの時代も変わらぬ暮らしの中の人々なのでしょう。

私の街歩きスケッチの場合は、街の風景の時代の変化を描きたくなってしまいますが・・・。

上の2枚の写真を別に取り上げたのは、この場所であれば、間違いなく私も同じような構図でスケッチしたであろうなと思うからです。交番に「MORIKAWA POLICE BOX」とあるので、文京区旧森川町、現本郷6丁目や西方町あたりと思われます。写真を眺めているとタイムスリップして描きたくなる気持ちが起こってきます。

文京区は東京空襲に被災していないので、京都市の街の雰囲気が似ており、ついついくまなく歩きたくなります。

以前は、根津、千駄木、台東区の谷中の街歩きが中心でしたが、2年前に思い立ち、旧森川町の本郷1,2,3,4,5,6丁目の路地をすべて歩いたことがあります。

なお今回展示されていたのは、上段の一枚ですが、同時期に撮影した1枚を下段に示しました。木村伊兵衛はスナップショットをどのように撮ったかがこれから分かります。デジタルカメラではないので、各ショットはまるで居あい抜きのように瞬時に判断し、電光石火のようにシャッターを押したに違いありません。

第4章 ヨーロッパの旅

章別感想:ここでは、日本の街歩きと直接つながらないのでコメントは控えます。

木村伊兵衛の撮り方は日本にいても外国でも変わらないようです(ただ専門家が云うようにブレッソン、ドアノーとの出会いの影響は考慮しなければならないと思いますが)

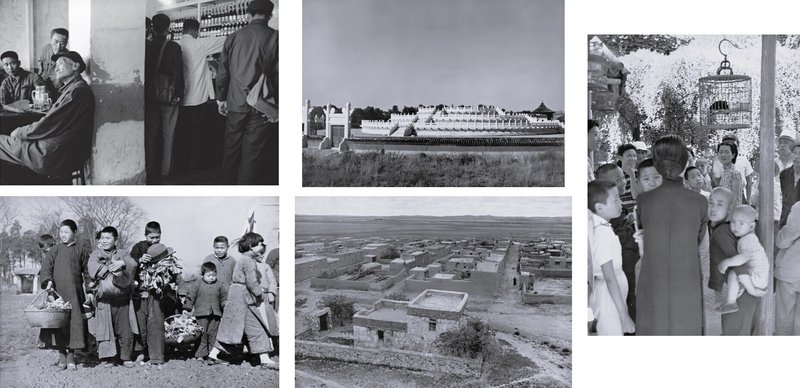

第5章 中国の旅

章別感想:すべて戦前に中国に渡って撮影した写真です。木村伊兵衛の場合は、外国人にありがちな異国情緒や経済的格差のような違いを強調するのではなく、まるで東京の街を撮っているかのような写真ばかりです。そこには今も昔も変わらぬ人々の暮らしがあります。

第6章 秋田の民俗

章別感想:秋田シリーズの写真はどれをみてもこの地域の風土、自然、人々の暮らし、人物像をバックに、こちらに迫ってくるものばかりです。誤解を恐れず云えば、東北に対するある種の特別視(バイアス)から来ている可能性があります。なぜなら、他の地方(例えば、九州、四国、中国、北陸など)では東北地方に感じる特別感を受けないからです。

少し横道にそれますが、現在私は工藤正一氏とい方が没後自宅に残した膨大な数の1950年代に撮影した青森の写真を遺族の方が投稿しているインスタグラムをフォローしています。

2年前(あるいは3年前か?)に突然お勧めにでてきました。その写真を見た瞬間、私は木村伊兵衛が生き返ったのか!?と驚いたのです。それほど素晴らしいモノクローム写真なのです。

秋田ではなく青森を写した写真ですが、木村伊兵衛の秋田の写真で感じたのと共通の東北の地らしい風土を感じるのです。インスタグラムに新しい写真が上がるのを心待ちにするほどです。どうやら、私だけでなく日本人はもちろん海外での人も、ここまでの人がなぜ知られておらず、今頃世に出て来たのかと仰天、大評判になったようです。まるで、日本画における「田中一村」と同じ再発見物語です。

さて共通して感じるものは何かと考えると、被写体に映る東北の人々は勿論ですが、あくまで個人的な関心で言うと、東北は白と黒(漆黒)のコントラストが似合う風土ではないかと思うのです。

個人的な経験をお話します。私は東日本大震災を挟んで数年仙台に単身赴任していました。私の記憶にあるのは、新幹線で北上し車窓を眺めていると、東北地方に入るなり植生が急に変化し、山々が針葉樹により黒々として、それが仙台まで延々と続く光景です。その樹木の黒さと冬の雪原の白とがオーバーラップして白と黒のコントラストが東北の地の印象と一緒になるのです。以上の印象は仙台を過ぎて盛岡、青森に至るまでは変わりません。

第7章 パリ残像

章別感想:当時のカラーフィルムの性能も考慮しなければならないと思いますが、モノクローム写真と同様魅力的です。しかし、この記事ではモノクローム写真に焦点を当てたいのでコメントを控えます。

あらためて、写真と絵画、版画、素描(スケッチ)との関係を思う

以上、各章別にコメントしてきました。今までならば、このままで終わるところです、しかし昨年以来ヴァロットンの版画の白黒、ビアズリーの挿絵の白黒、水墨山水画、ポール・ジャクレーの新版画の黒ベタ、喜多川歌麿の黒ベタ、森本美由紀、ルネ・グリュオーのスタイル画の黒ベタ、小村雪岱の新聞挿絵、木版画の黒ベタ、鈴木春信の錦絵の黒ベタ、漆黒闇夜、江口寿史の漫画、白描イラストレーションの黒髪、鳥文斎栄之の浮世絵版画の黒ベタ、鈴木春信の漆黒闇夜について一連のnote記事を書いてきたので、木村伊兵衛のモノクロ写真について今回は以上の記事を念頭におき、分野横断的に観ることにしたのです。

以下、いつもの通り、何の下調べもせずに書き散らすので、私が思いついたコメントは、写真の分野では初歩も初歩の常識だったり、逆にまったくの間違いであることが多いと思います。

それでも、上記一連の記事を書いてきた私は、西洋の絵画、東洋の絵画、芸術絵画、商業美術、そのなかでも版画、グラフィックアート、写真、アートと工芸美術など、横断的に作品を見なければならないと思い始めたところですので、そのような視点でもう少し写真について書くことをお許しください。

モノクロ写真の特徴

木村伊兵衛のモノクロ写真(正確にはプリント)を会場で見て思ったのは、写真の「瞬間性」「記録性」「空間(遠近)把握性」「陰影把握性」です。無彩色、白黒諧調表現だけ見ると、無着色水墨画に近い感じです。しかし、もう一つ大事な性質があります。それは、「複製可能性」であり、19世紀以前の「銅版画」「浮世絵木版画」の性質でもあり、その後のリトグラフ、ドライポイント、メゾチント、シルクスクリーン法など様々な方法で生み出された商業美術としての共通の性質です。

さて専門家はともかく、私のような一般人は、通常写真と云えば正確に被写体を写し取り、二次元平面の紙に写実的に印刷して、立体や空間を正しく描写していると思いこんでいます。

しかし、はたして写真は正確に被写体を表現しているでしょうか。人間の眼と物理機械としての写真機との違いについてここで説明するにはあまりに余裕がないので、第6章、秋田の風俗の最初の3枚の写真を使って具体的に述べたいと思います。

出典:左端はチラシより、右2枚は全てwikimedia commons, public domain

菅笠をかぶった若い女性の肖像は、《秋田おばこ<秋田>》として木村伊兵衛の代表作の一つです。左と右の写真の違いは、女性の顔および首の部分の明るさです。右のwikimedia commonsの写真は暗めです。一方会場で私が見たプリントは、左端の顔と首がかなり白い、チラシの写真と同じ明るさの写真でした。しかし、同じ作品名の山口県立美術館所蔵のプリント(下記)があるので比べてみましょう。あきらかに、上に示した2枚の中間の明るさにあたります。

このように、いろいろな明るさのプリントがあるので、木村伊兵衛が自分でプリントした写真の露光がどの程度だったのかわからないのです。

木村と生前を共にした田沼武能の監修であれば、おそらくその点は正確に再現していると思われるので、下記の本の表紙を見ると、かなり暗めです。見た印象はかなり異なります。一体どれが本当でしょうか?

このような事情は、写真だけでなく浮世絵版画の鑑賞にもつながります。以前私は、鈴木春信の版画の絵具の褪色について記事を書きました。

鈴木春信の版画の場合、褪色が激しく鈴木春信が当初意図した配色と全く異なる絵になっていて、果たして鈴木春信の絵といってよいのか分からなくなります。

写真におけるプリントも印画紙を含め作品は物質で成り立っているので経年変化は避けられません。セピア色に変化していくでしょうし、《秋田おばこ》の場合は、そもそも展示作品が木村伊兵衛がプリントしたときと同じ条件で露光、プリントされているかどうかわからないのです。

実際、会場で職員の方に「展示されている作品はいつプリントされたものか」と尋ねたところ「分からない」というのです。続けて「主催者はクレヴィスという会社なので、そちらに聞いてほしい」と云われました。

私は内心驚きました。主催は「東京都写真美術館」だと思っていたからです。さらに何度も尋ねたところ、どうやら2021年頃、クレヴィスの主催で東北地方を巡回した時のプリントを使っているのではないかとのことでした。

私は、どこか釈然としないものが残りました。会場には作品の出所についての説明が無かったからです。写真展の分野では、私が知らないだけで、このような事情は一般的なのかもしれませんが、作者、木村伊兵衛本人に対する姿勢としてはこれでよいのだろうか、礼を欠いているのではないかと私は感じたのです。

野良着の襟周りの部分黒ベタは浮世絵美人画そのものだ

鈴木春信の浮世絵版画の褪色問題に関連して、この《秋田おばこ》の写真がなぜ魅力的に感じるのかを考えてみました。

本当の着物の色が何なのか分かりませんが、白っぽい菅笠と顔の白さ、首元と頭の後ろの髪を結ぶ真っ白な布に対比するように、首周りの野良着の太い漆黒の帯が目に入ります。おそらく本当の野良着の地は藍色かもしれませんが、このモノクロ写真では、黒地に白の模様が描かれた着物のように見えます。

この写真が私たちにとって魅力的に見えるのは、もちろん「これぞ秋田おばこ」と思えるモデル自身の美しさによるところが大きいのですが、私は半分の面積を占める着物の白黒模様と首周りの黒ベタ帯による、日本の浮世絵版画の伝統的な美人画の構成によるものと考えたいのです。

事実、「浮世絵検索」のデータベースには喜多川歌麿の作品が3343件の作品が格納されていますが、最初の300件を見るだけで、首周りの黒ベタ帯が描かれた美人画の大首絵が6件ほどすぐに見つかりました。

出典:上段 浮世絵検索、立命館大学所蔵のモノクロ写真

下段 浮世絵検索、ただしカラー画像をモノクロに変換

木村伊兵衛がどこまで意識したか分かりませんが、《秋田おばこ》において浮世絵版画の着物の黒ベタに完全にならっているのです。

モノクロ写真は白との漆黒の面による抽象画ではないか

次に《秋田おばこ》の右側の《渡し場》を見てみましょう。 一般に写真は、現実の世界を人が見ているようにそのまま写していると考えがちですが、この《渡し場》はどうでしょうか。

確かにの被写体の輪郭は正確に写しとっていますが、手前の人物および川の中の小舟と人物は完全に漆黒で覆われていて、シルエットしか見えません。

一方、手前の雪の岸辺、川向こうの雪原と雪山の白は漆黒の人物と強いコントラストを作っています。真ん中を流れる川は手前から向こうへ灰色から白へのグラデーションです。

これははたして写実描写といえるでしょうか? 人間の眼で見ると人物はこのような漆黒にはならないはずです。なぜなら、どんなに逆光であっても人物に目を移した途端、人間の眼は自動的に露出を人物に合わせて人物の詳細を把握することが出来るからです。

結論を云えば、人間の眼で見た姿を写実的というのならば、写真は決してそのようには写せていないのです。

そこで、この写実的でないモノクロ写真だからこそ美しく感じるのではないか、すなわち人間の眼と異なり、白と黒の面による強い抽象化が起こっているために白と黒のコントラストが美しいと考えたいのです。

これを、浮世絵版画になぞらえると、黒ベタ版画、特に部分黒ベタ版画の美とオーバーラップするように思うのは私だけでしょうか。すなわち、鈴木春信、喜多川歌麿が、女性の髪、着物の黒、調度品などで多用した部分黒ベタ塗りの美と同じ美を見出すのです。

「瞬間性」に加え「未来(運動)予測性」が写真の最大の特徴?

もう一つの写真の側面、絵画との違いについて次のような考えを持ちました。

写真が発明されたときに、画家が脅威に感じたと云われています。一般には、その高い写実性から「肖像画」のニーズがなくなることが理由の一つだと記憶しています。

しかし、人間の眼では把握できない程の一瞬をつかみ取ることが出来るその「瞬間性」ゆえに「ドガ」などは写真を利用したと云われています。

今回、私は久しぶりに写真と対面したのですが、どの写真でも絵画では感じることがない「迫真性」、「臨場感」を感じたのです。絵画の場合は、少し腕組みをして考え込む時間が必要となります。一方写真の場合は即物的なのです。

「迫真性」「臨場感」「迫力」はどこから来るかと考えると、先ほど述べた意見と矛盾しますが、それは写真の「写実性」に原因があると思います。

具体的に《秋田おばこ》と《渡し場》で説明したいと思います。

写真の場合、まず鑑賞者は、ほぼ現場にいる感覚になると思います。《秋田おばこ》であれば、この若い女性の面前に居る感覚、《渡し場》であれば、手前の子供たちのすぐ後ろに立っている感覚です。

なぜなら、写真の中の人物、景色は、黒、白のコントラストで抽象化されているとはいえ、やはり細部までリアルと一致する輪郭や立体感を再現しているからです。

勿論、絵画においても、超絶技巧によるスーパーリアリズム絵画があるくらいですから、写真並みの写実性は得られると思いますが、それでも機械ではなく生身の画家が絵筆を通して描写している限り、写真と絵画の違いは大きいと思います。

《秋田おばこ》の前にいる鑑賞者は、若い女性の一瞬を切り取った静止した姿を感じるだけではないのです。女性のまなざし、目の周りの筋肉、鼻まわりの筋肉、口元の筋肉、さらには首から肩から下の半身像の輪郭から、丁度初対面の時に彼女が次にどのような表情に移るのか、あるいは半身をどう動かすかを予測するはずです。

すなわち、写真は人物の形態を解剖学的に正確に写し取っています。それを見ると何が起こるか、おそらく人間はその人の顔の表情や身体の状況から次の動きを予想しているに違いありません。そして写真からその人物が次の瞬間何に移るかを予測するのです。それは、人が人に会ったときにその人が初対面であればどのような性質の人か推し量るために必要ですし、知人であれば、今機嫌がいいのか悪いのか、何をしに会いに来たのかを推しはかるために必要な予測なのです。

一方、スーパーリアリズムの人物絵画を前にしたときには、スーパーリアリズムにゆえに、かえって現実とは違う何か(それは画家の意図かもしれません)を鋭敏に感じ取るはずです。そして絵画の前で時間をかけて考え込んだり、イマジネーションを膨らませる思考回路に入るのではないでしょうか。写真の鑑賞者とは対照的です。

《渡し場》の場合も同様に考えることができます。黒白コントラストの激しい写真映像ですが、写っているすべての形はリアルですし、手前の岸から川面の流れ、対岸から先の雪原、さらに遠方の雪山に至る遠近空間もリアルに写っているのです。

ですから鑑賞者はこのモノクローム写真の白黒諧調の美を感じるだけでなく、写真を見た瞬間に手前の子供たちの後ろに立っているはずです。そして、川面に浮かぶ小舟を目で追っている手前の人物たちが、小舟が動くにつれてどう動くかを同時に予測するはずです。

ただし、《渡し舟》の場合は、果たして絵画との違いを云えるのかというと、少々自信がありません。

この《渡し舟》の相当する西洋絵画があるのかがまず問題です。候補としては、古くはブリューゲルの《冬の狩人》、次にオランダ絵画あたりでしょうか? さらに時代が下ってミレーの《晩鐘》、《落穂ひろい》そして多くの印象派の画家達の風景画が思い浮かびます。特に江戸の浮世絵の影響を受けた印象派の風景画は、何気ない日常を切り取るという意味ではスナップショットに近いので比較の対象となるかもしれません。

下段左から Camille_Pissarro《Le_Louvre,_le_printemps》、《Crue_de_la_Seine,_pont_Boieldeu,_Rouen》

出典:すべてwikimedia commons, public domain

ただ、これらを一つに括って、写真と対比させるのは乱暴すぎます。しかも、木村伊兵衛の場合は風景といっても風土の中の人物がテーマで、人に比重があるのに対し、上記西洋絵画は、風景と人物は一体ですからそもそも比較の対象かという問題があります。

もう少しこの問題について考えたいと思います。

最後に

写真展ではこれまでは、絵画との違いなど考えずに鑑賞してきましたが、今回は思いがけず、他の技法との違いを意識しながら見てしまいました。

結局、下調べもせずに絵画との違いについて感じたことを書きましたが、写真と絵画の違いについては、膨大な評論があるはずですから、これを機に調べたいと思います。

(おしまい)

前回の記事は、下記をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?