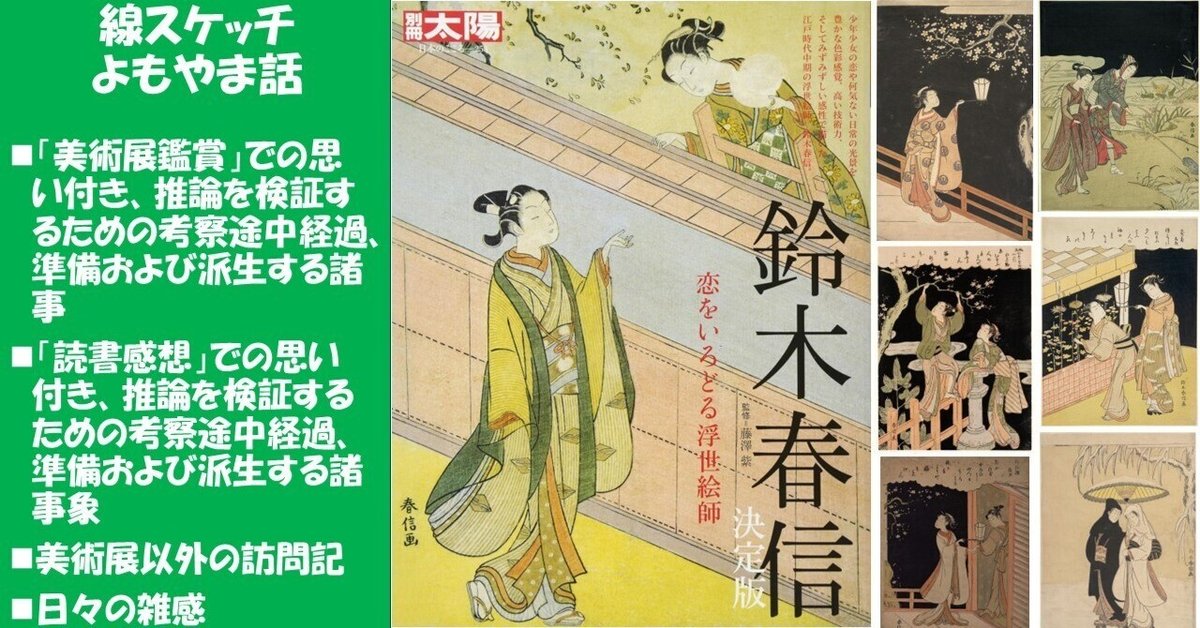

鈴木春信「黒ベタと漆黒闇夜」の美、専門家の評価を発見:藤澤紫監修「鈴木春信決定版 恋をいろどる浮世絵師」別冊太陽、平凡社(2017)

(かなり長文になります)

はじめに

これまでに私は下記の二つの記事の中で、鈴木春信の「黒ベタ」表現と、漆黒の闇夜の表現について私見を述べてきました。

要旨をまとめると以下になります。

●小村雪岱は、女性描写だけでなくの黒ベタ塗りも鈴木春信の黒ベタ塗りの影響を受けている

●鈴木春信の黒ベタ塗りの浮世絵は傑作が多い。しかも優品はほとんど海外にある。

●鈴木春信の黒ベタは「全面黒ベタ」と「部分黒ベタ」があり、前者は漆黒の「闇夜」を表すのに用いられる。

●鈴木春信以前に全面黒ベタの闇夜を描いた例はない。鈴木春信より少し後の時代、勝川春章は、少数の夜空の黒ベタがある。また、役者絵の背景には多数黒ベタが使用されている。喜多川歌麿、東洲斎写楽は大面積黒ベタを描いている。しかし、幕末に向かうに従い(葛飾北斎、歌川広重)全面黒ベタは姿を消していく。

●鈴木春信の一般人向け解説本が多数出版されているのに闇夜の「黒ベタ」作品について解説している本がほとんどない。

●私が見ても傑作なのに、日本の専門家がほとんど言及することがない。その理由は、海外にあるためと推定した。

●この闇夜の「漆黒」の素晴らしさ、吸い込まれるような黒は、縄文時代から現代まで続く日本人の美意識の根底にある色であり、日本の文化・芸術を論ずるうえで外せない。

●一般に日本絵画の夜の描写は伝統的に黒ではなく紙の「白」で表す。すなわち、余白部分、紙の白が夜である。あっても水墨画において月を薄い外隈で描く程度である。それは平安の絵巻物以来続いてきたが、江戸中期に空全面を黒く塗り始める。例えば、与謝蕪村の《夜食楼台図》、《紙本墨画淡彩鳶鴉図》、《富嶽列松図》である。しかし漆黒ではなく淡く塗られており、外隈の延長と考えられる。

● 一方、鈴木春信は、夜空を本当に漆黒で塗りつぶした。推測だが、鈴木春信こそ、日本絵画史上初めて夜空を漆黒に塗った画家と思う。従って鈴木春信は「錦絵」の創始者のみならず漆黒の夜空の創始者となり、革新的な表現者として日本美術史上外せない業績となる。

以上のように、鈴木春信の「黒ベタと漆黒の闇夜」について、推測を交えて私見を述べたのですが、同時に、鈴木春信の専門家がほとんど海外に流出した優れた作品を一般書で紹介していないこと、特に漆黒の暗闇について言及していないことに不満を述べたのでした。

ところが実はそれは私の全くの不勉強でした。すでに2017年に海外流出した作品を集めて展覧会が行われていただけでなく、海外の作品をふんだんに使った一般書まで発刊されていたことを記事を書いた直後に知ったのです。ですから、さっそくお詫びの記事を書くことにしました(下記)。

とはいえ私が関心を持つ「黒ベタの闇夜」についての専門家の意見を見つけることが出来ませんでした。

その後も注意して探していたところ、黒ベタの作品を引用して、黒の魅力を解説している本(下記)を最近見つけましたので、改めてその内容と私の感想を述べたいと思います。

藤澤紫監修「鈴木春信決定版 恋をいろどる浮世絵師」別冊太陽、平凡社(2017)における「黒」の解説について

上述の「お詫びの記事」では、田辺昌子氏の著書「鈴木春信 江戸の面影を愛おしむ」を紹介しましたが、田辺昌子氏と同様藤澤紫氏も鈴木春信の研究者です。

本書では、黒色の力と闇夜の作品を、田辺氏の著書に比べて大きく取り上げています。以下キャッチコピーと共にその作品と藤澤氏の解説文を見てみましょう。(なお、画像は著作権の問題から、一部本書の画像と異なる版のものを使いました)

(1)漆のような艶やかな黒

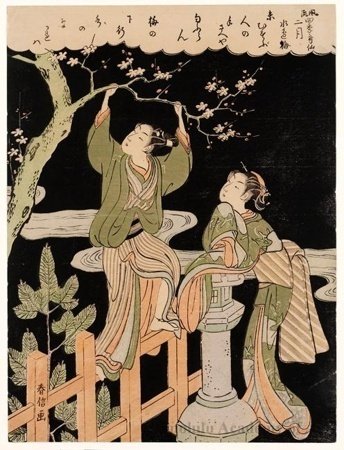

1)《風流四季哥嘔 二月 水辺梅》 慶應義塾蔵(本書)

出典:浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

解説文要旨:闇夜の境内で梅を折る少年、袂で灯りを隠す少女。二人の幸せな恋の行方を暗示する古歌を配した秀品。

2)《寄菊》 ベルギー王立美術歴史博物館蔵(本書)

出典:浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

解説文要旨:黒一色で表現された夜の闇に浮かぶ少年少女、傍らには満開の菊花。恋人のために少年が一輪を手折ろうとする恋の一図。為敦の和歌が添えられる。

(2)闇夜に浮かぶ恋心

1)《夜の梅》 メトロポリタン美術館蔵(本書)

出典:浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

解説文要旨:漆黒の闇夜に梅の香に誘われた少女が佇む。手燭に照らされほんのり浮かび上がる白梅の花が印象的。裾や足元に空摺など細部にも工夫が施される。

2)《蛍狩》 シカゴ美術館蔵(本書)

出典:浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

解説文要旨:蛍狩に興じる恋人たち。少女の振袖から手足が透けて見える繊細な表現や、墨一色で大胆に摺られた背景の処理など、錦絵期に入ると従来にない様々な配色が工夫されるようになる。

(3)凸凹で雪や衣の立体感を表現!

《雪中相合傘》 大英博物館蔵(本書)

実は、部分黒ベタによる作品が別の個所で一つ紹介されています。それは、鈴木春信の作品での代表作としても知られる《雪中相合傘》です。

出典:浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

解説文ポイント:若い男女が見つめあいながら、相合傘で道行をする場面を情感たっぷりに描いた名作。多色刷りの流行期にあって、あえて墨色や白を活かした色彩表現が印象に残る。それぞれの衣装には空摺の技法で立体的な柄が入っている。

さらに、《雪中相合傘》と《風流四季哥嘔 二月 水辺梅》については、本の後半で、小林忠氏と藤澤紫氏が対談形式で、これらの作品の鑑賞の手引き、見どころを話しあっており、黒ベタについて次のような指摘をしています。

《雪中相合傘》の見どころ3:男女の黒と白の和服を身にまとっている。日本絵画では、黒いカラスと白いサギをセットで描く伝統に倣ったか。

小林氏:この作品は白黒だけの世界が特徴的。雪の中を歩く男女の着物は白と黒、背後には真っ白な雪、モノトーンならではの清らかな雰囲気。

《風流四季哥嘔 二月 水辺梅》の見どころ2:春信の黒色の使い方もうまい。漆黒で描いた闇夜は梅の木と二人の存在を際立たせる。

もっと強調されてもよいのではと思う、春信の黒ベタの美

以上、別冊太陽の中の「黒ベタと闇夜」についての記述を紹介しました。

鈴木春信の版画における「黒ベタ塗りと漆黒の闇夜」の美を一貫してnoteの記事で取り上げてきた私としては、鈴木春信の専門家が一般向けの書で、春信の作品の特徴と魅力を以下の4つに分類し、

1.超絶技巧の技

2.黒色の力

3.紅色の美

4.艶っぽい紫色

2番目に「黒色の力」を独立の項目として挙げて、代表作品を解説していることは、私が知る限り初めてのことで大変うれしく思いました。

さらに、

墨一色で大胆に摺られた背景の処理など、錦絵期に入ると従来にない様々な配色が工夫されるようになる。

の記述を発見し、小躍りして喜びました。

「小躍り」とはなんと大げさな表現だと読者は思われたかもしれません。しかし鳥文斎栄之の記事の中で「鈴木春信こそ、日本絵画史上初めて夜空を漆黒に塗った画家」と思いきって述べた私の推測を、その記述はまさに支持しているからです。

私としては「やったぁ」と小躍りするしかないではありませんか。

与謝蕪村、伊藤若冲の黒ベタ闇夜、黒ベタ背景は偶然か?

以上、本書では鈴木春信の黒の魅力を取り上げ、しかも黒い背景の「闇夜」は春信の配色の工夫だとしていることはうれしく思ったのですが、それでも評価の表現が控えめなことは否めません。

監修者の藤澤氏の立場に立ってみれば、鈴木春信の一般人向けの書を編む上で、多くの魅力、鑑賞ポイントをすべて網羅しなければならないので、「黒色の力」だけを強調するわけにはいかないでしょう。

ただ、私としては、鈴木春信の錦絵誕生の貢献者というだけでなく、以下に述べる二つの視点から、「黒ベタおよび漆黒の闇夜」表現の革新的な業績を出来たら強調していただきたかったのです。

1)日本美術史(絵画、工芸)における伝統的な黒および闇夜の描写

2)海外流出した日本美術の「黒ベタ」表現の西欧絵画への影響

私は冒頭に挙げた鳥文斎栄之展の記事の中で、日本美術史における黒ベタと闇夜の表現について言及しました。すなわち、日本絵画の夜の描写は伝統的に紙の「白」で表してきたが、それが江戸中期になって鈴木春信の漆黒の闇夜が現れたことです。

しかも興味深いことに同時代の与謝蕪村が夜の空一面に墨で塗り始めたことも指摘しました(《夜食楼台図》)。

しかし鳥文斎栄之の記事を書いて以来、私の頭の隅に漆黒の闇を描いた画家が別にいたはずだと思っていたのですが、今回の記事を書くにあたりようやく思い出しました。

その画家とは、春信と同時代の伊藤若冲です。若冲も黒ベタ背景を描いていることをどこかで見たのですがすっかり忘れていました。

しかし日本の代表的なデータベースで調べてもは出てきません。ところが「浮世絵検索」で調べるとやはりありました。

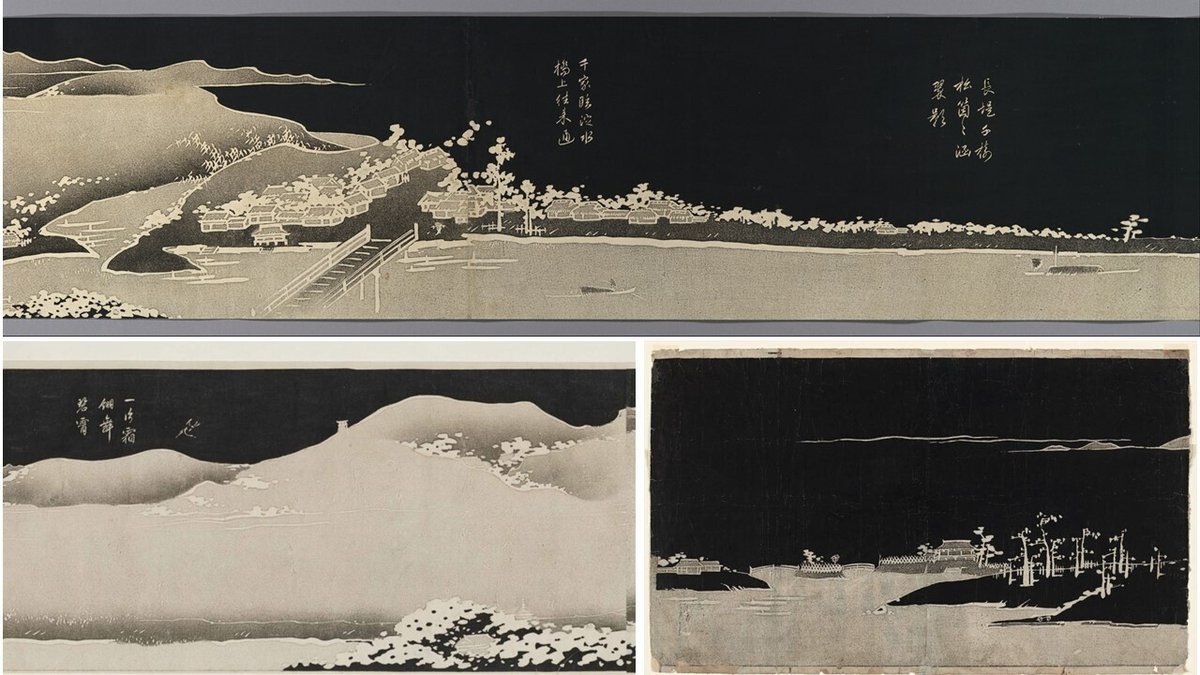

所蔵機関:上段三枚全てウィスコンシン大学マディソン校蔵、下段三枚全て、ボストン美術館蔵

右端、ミネアポリス美術館蔵

出典:浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

上段:メトロポリタン美術館蔵、下段:共にボストン美術館蔵

出典:浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

日本の代表的なデータベースで簡単に見つからなかったのは、以上の作品が国内には一つもなく(あるいは個人蔵か?)、ほとんどすべて海外にあるからにちがいありません(図6の花鳥図は、異なる版がありますがやはりすべて海外の美術館の所蔵しか出てきません)。

この事実は大変示唆に富んでいると思います。

鳥文斎栄之展での記事で指摘したように、浮世絵版画の優品が悉く海外にあります。特に、鈴木春信の黒ベタの闇夜の作品はそれが顕著でした。ですから、幕末から明治にかけてよほどの目利きが真っ先に買い占めたのではないかと推測したのです。

そして、今回紹介した伊藤若冲の黒ベタ背景の花鳥画と漆黒の闇夜を描いた作品も、またしても海外機関の所蔵でした。

いったいこれは何を意味するのでしょうか?

それは海外に橋渡しした目利きの美意識によることも勿論ですが、購入した西欧の人々が漆黒の背景、漆黒の空を「美しい!」「何が何でも欲しい!」と思ったからだと思います。

おそらく、西欧人の目から見ても、この漆黒の闇夜は傑作だと思ったに違いありません。

日本美術の伝統に基づく新技法と墨の線、色調、質感による黒の美を解説した米国美術館による記事

実際、米国RISD MUSEUM(ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン美術館)の次の解説文と例示された作品例からそれを伺うことが出来ます。

タイトルをご覧ください。和訳すると「アビー・アルドリッチ・ロックフェラー・コレクションに見る日本の木版画における黒の美」です。すなわち、明白に「黒の美」を謳っているのです。しかも大事なのは特定の画家の作品に対してではなく、下に示す江戸中期から幕末明治にかけての絵師による江戸絵画の作品群に対して解説している点です。

出典:全てRISD MUSEUM, public domain

出典:全てRISD MUSEUM, public domain

例示された作品は計17点、江戸中期の森蘭斎、伊藤若冲、後期の歌川広重、そして幕末明治の柴田是真、河鍋暁斎の作品です。これらは皆、Abbey Aldrich Rockefellerのコレクションの一部です。

なお、Abbey Aldrich Rockefellerは、MOMA(ニューヨーク近代美術館)の設立者の一人として知られており西欧近代絵画の著名なコレクターですが、このように日本美術も集めているとは知りませんでした。

女性のコレクターらしく小品が中心ですが、選び取る確かな眼を感じます。歌川広重を除けば、わが国では忘れ去られようとしていた画家達の作品をAbbey Aldrich Rockfellerが評価していたことを示しています。

少し引用が長くなりますが、解説文を見てみましょう(原文は英文ですが、DeepL翻訳で和訳し、一部修正したものを示します)。

18世紀の有名な木版画の巨匠、鈴木春信(1724-1770)が1760年代に多色刷りの「錦絵」を開発したとき、彼は何十年にもわたる美しい色彩版画の技術的基礎を築いた。日本の版画の精密さと色彩の豊かさは世界的に認められている。木版画の伝統との関連はあまり知られていないが、それでも木版画に不可欠なのは、画家たちが墨の不思議な美しさをどの程度認識し、版画に生かしているかということである。実際、墨の色調が生み出す線の質、形、質感は、木版画の美しさの基本である。初期の線墨一色版画(墨摺絵)以来、版画家は絵画、漆器、織物の伝統から絵画的効果を版画媒体に適応させる過程で、墨の色調のグラフィック・パワーを探求し、絵筆だけでは真似のできない独特のインパクトのある版画を生み出してきた。

DeepL翻訳による和訳を一部筆者が修正

まず、鈴木春信が錦絵を開発して以来、その浮世絵版画の精密さと色彩の豊かさに目が行きがちであるが、木版画における墨の黒の不思議な美しさを認識しそれを版画にいかに生かすかが不可欠であると言い切っています。

しかも「墨の色調が生み出す線の質、形、質感は木版画の基本である」として、日本の版画家は絵画、漆器、織物の伝統に基づき、墨の色調のグラフィック・パワーを探求して独特のインパクトある版画を生み出したと指摘します。

前者の指摘は、日本美術史における黒ベタの美であり、後者の指摘は商業美術を含んだアート全体を考える上で重要で、後ほど章を改めてそれについて考えを述べます。

ここで注意したいのは、一つは、著者が「絵画、漆器、織物の伝統」というのはもちろん日本の黒の美の伝統をさしていること、また「墨の色調のグラフィック・パワーを探求し」と、グラフィック・パワーという名称を使っていることです。

当館所蔵のアビー・アルドリッチ・ロックフェラー・コレクションは、18世紀後半の版画家たちが、絵画や工芸の伝統から生まれたさまざまなアイデアを革新的な絵画技法に転換させた素晴らしい例を紹介している。特に貴重で注目すべきは、18世紀を代表する個性派・奇想画家として知られる伊藤若冲(1716-1800)の版画で、1771年に制作された「花鳥図」シリーズの3点である。この版画は、おそらく織物の文様技法から転用されたと思われる石摺り(かっぱ摺り)を模している。森蘭斎(1740?-1801)、柴田是真(1807-1891)、河鍋暁斎(1831-1889)の版画も展示されている。蘭斎は中国画の巨匠沈南平(18世紀半ば頃)の画風を好み、是真は京都・大阪を拠点とする四条派の画風を学び、暁斎は狩野派の画家・版画家としての地位を確立した。

ここでは、日本の伝統から生まれたアイデアを革新的な絵画技法に転換させた例として、伊藤若冲、森蘭斎、柴田是真、河鍋暁斎をあげ、新しい絵画技法として”石摺り”をあげています。

興味深いことに、つい20年ほど前は、伊藤若冲、柴田是真、河鍋暁斎の3人は生前の高い評価にも関わらず、わが国ではほとんど忘れられた存在で、かつその作品が海外流出している典型的な画家達であることです。森蘭斎は私はこの記事を書くまでは知りませんでしたが、おそらく同様な扱いを受けた画家だと思います。

蘭斎の優雅にコントロールされた質感と墨の色調、是真の大胆なカラスのシルエットと漆の使用、そして暁斎の黒と白の図形の見事な統合と「雨中の白鷺」のエンボス加工された表面には、墨の使用--木彫、墨の形、版画の型押しされた紙ならではの絵画的な美しさ--がある。東海道五十三次の息をのむような色彩豊かな風景版画で有名な安藤広重(1797-1858)でさえ、モノクローム版画のジャンルで仕事をしていた。水墨画の細密画を反転させたような版画で、広重は妖艶な雰囲気とドラマを表現した。光は影によって強調され、音は静寂によってより美しくなるように、広重の黒の使い方と水墨画から学んだ教訓によって、カラー版画の伝統はさらに高められたのである。

この記述では二つの大きなポイントが指摘されています。

本解説文では、私が関心を持つベタ塗りの黒だけでなく、鴉図の部分ベタ黒、森蘭斎の花鳥画版画の水墨の線などすべての墨の表現とその美についての記述になっています。

しかし伊藤若冲の”石摺り”(拓版画)や、柴田是真の漆を使用した”漆絵”、広重の拓版画の試みなど新技術を使った作品を例示することで、結果的にベタ塗りの黒の美の説明にもなっているのです。

さらに、私が驚いたのは、歌川広重(この解説文では、日本では最近使わなくなった安藤広重)が、白黒反転のネガフィルムのような絵を制作していたことです。

私としては、鈴木春信が始めた(と信じます)黒ベタの美を、葛飾北斎、歌川広重の両者は採用しなかったと思っていました。なぜなら、この二人の革新的な画家は共にベロ藍を基調にして、褪色が激しい植物性絵具の替わりに堅牢な絵具を駆使した色鮮やかな版画制作に集中し、到底ベタ黒には興味はないと思えたからです。

事実、私が目を通した一般書では二人のベタ黒、特に漆黒の闇夜の作品は見たことがありません(歌川広重はゴッホやホイッスラー等にも影響を与えた多くの夜空を描いていますが、漆黒のベタ塗りではありません)。

しかし、この解説文の著者(無記名ですが、米国人の学芸員と思います)ですら、

息をのむような色彩豊かな風景版画で有名な安藤広重(1797-1858)でさえ、モノクローム版画のジャンルで仕事をしていた。

と書いていますから、日本人ならずとも白黒のネガフィルムのような作品は、とても広重の作品とは思えないと考えるのは当然でしょう。

それほど広重のこのモノトーンの作品は一般には知られていないからです。

とすると広重の作品らしからぬこれらの作品を収集したロックフェラー夫人は、伊藤若冲の《花鳥図》シリーズと共に、自分の眼で見て黒の美を心底良いと評価したからこそ購入したに違いありません。

この広重の作品をきかっけに、やはり私が見たことがない伊藤若冲の白黒の絵が見つかりました。それは、伊藤若冲の拓版画《玄圃瑤華(げんぽようか)》の全28枚のシリーズです。そのうちの6枚を下に示します。

出典:ColBase

さらに伊藤若冲は、図7に示した《乗興舟(じょうきょうしゅう》も併せて拓版画を出版しており、それに倣って歌川広重もまた、若冲と同じ拓版画の手法を使ってモノトーンの黒白絵画を生み出したと思われます。

あれほど色彩豊かな版画を生み出した歌川広重が、晩年には白黒の世界に入って黒の美に向かったことは正直驚きです。

解説文では、「広重が色の無い黒の美を新たに作りあげたことで、錦絵の伝統はさらに高められた」と、黒の美を強調して締めくくっています。

以上の米国人学芸員の記事の内容ですが、日本の研究者であったなら、日本美術の黒ベタの美の作品を取り上げかつ、上に述べた視点では書けなかっただろうと私は思うのです。

さらに踏み込んで言えば、欧米のコレクターだからこそ墨の黒の美を評価してコレクションした作品を寄託を受けたないしは購入した欧米の美術館だからこそ、日本美術全体の流れの中で、このような解説文が書けたのだとするのは言い過ぎでしょうか。

なぜ日本人専門家は書けないのか、その理由は日本人、特に専門家にとっては、あえて日本美術全体を見るまでもなく、日本絵画、版画における墨の線や黒の魅力は自明なことだからと思います。

空の黒ベタ塗り、なぜ18世紀なのか、中国拓本の影響か?

さて、ここで空を黒ベタに塗った画家に話題を移します。

すでに述べた様に、空を黒一色でベタ塗りした画家のうち、当該記事の主役である鈴木春信(1724-1770)は勿論、これまでに紹介した伊藤若冲(1716-1800)、与謝蕪村(1716-1784)は全員18世紀に活躍した画家でした。

全員18世紀というのははたして偶然でしょうか? 黒ベタ背景の作品を身の回りの手持ちの資料や図書館で目を通すと、すぐに次のような作例が出てきました。

一つは、白隠慧鶴(1686-1769)の有名な《達磨図》です。

大胆にも達磨の背景を墨一色で塗りつぶしています。白隠は生まれは17世紀ですが、絵を描き始めたのは40歳以降なので活躍したのは18世紀です。この達磨の黒ベタ背景は、有名な東洲斎写楽(活躍時期1794-1795)の役者絵の黒ベタ背景よりも早いのは勿論です。

白隠は他にも《楊柳観音図》や《蓮池観音図》の黒ベタ塗り背景の作品があります。

もう一つは、伊藤若冲のコレクター、ジョー・プライス夫妻が東日本大震災復興支援のため2013年に開催した「若冲が来てくれました プライスコレクション江戸絵画の美と生命」展の図録の中で見つけた葛蛇玉(1735-1780)《雪中松に兎・梅に鴉図屏風》です。

筆者撮影

またしても、18世紀の画家です。

このように18世紀の画家達が黒ベタ塗りの作品を一斉に残しているのをみると、とうてい偶然とは思えません。

中でも注目したいのは、伊藤若冲の「拓版画」の手法です。すでに専門家の研究がなされているかとは思いますが、以下は私の推測です。

18世紀に、中国の拓本の手法を版画として応用できないかと考えた画家がいた。拓版画である。伊藤若冲が始めたかもしれないしそうではないかもしれない。少なくとも若冲は多数の作品を残しており、それを見た与謝蕪村、葛蛇玉は、これまでは水墨画では外隈でしか描写しなかった夜の空を、墨一色で塗ることを始めた。また拓版画に触発されて、鈴木春信は漆黒の闇夜を錦絵に応用して描写することを始めた。そして、後代の東洲斎写楽は、白隠の人物の黒ベタ背景を役者絵に応用した。また歌川広重は彩色風景版画を窮めた後、若冲の「拓版画」を見て、自身の拓版画を制作した。

この推測が妥当かどうかは、もう少し調べなければならないと思います。

室町、桃山《烏鷺図》《鴉図》から鈴木春信《相合傘》へ、浮世絵の黒から”マネの黒”、《大鴉》、ビアズリー、ヴァロットン、小村雪岱の黒へ

漆黒という観点では、日本の美術では誰しも漆工芸の深い黒および着物の黒地が頭に思い浮かぶのではないでしょうか。以前のベタ黒の記事で言及したように古くは縄文時代にまで遡る美意識ではないかと思います。

一方、漆にしても墨の色にしても工芸美術として古代から中国の漆工芸の黒、水墨画の墨のベタ塗り(破墨)が存在しており、それが我が国に入ってきたと考えると日本独自の美ではないように見えます。

しかし、平安、鎌倉時代の絵巻物の女性の漆黒の髪の描写を見ると、日本人はベタ黒、特に漆黒の美にこだわりを持っているように思えます。

事実《紙本白描隆房卿艶詞絵巻》に代表される白描絵巻の女性の黒髪は息をのむ美しさです。

今回、前前節の解説文「アビー・アルドリッチ・ロックフェラー・コレクションに見る日本の木版画における黒の美」の中で例示された作品の中に、河鍋暁斎《白鷺図》が一枚、河鍋暁斎および柴田是真の《鴉図》が二枚ありました(図8)。

そこで思い出したのです。雪舟だけでなく長谷川等伯にも《鴉図》があったことを。勿論、鴉のモチーフは中国の水墨画から来ていることは知られています。

しかし水墨画が室町時代に入って以降明治に至るまで、日本人が鴉を描き続けたことを見ると、日本独自のこだわりやそれによる変化があったのではないか、そして江戸末期から明治初期にかけての浮世絵版画の海外流出を経て、マネの《大鴉》までつながっているのではと私は想像を逞しくしたのです。

以下、しばらく鴉図に基づいた私の想像をお楽しみください。

例えば私が注目したのは、長谷川等伯の《烏鷺図屏風》です。等伯には別の烏鷺図屏風、6曲一双の《松に鴉・柳に白鷺図屏風》がありますが、特に前者に注目したのは、鴉が漆黒のベタ塗りだからです。

ZOZO前澤友作が購入した長谷川等伯の重要文化財《烏鷺図屏風》とはどんなもの?https://t.co/lnpJWeKzwz pic.twitter.com/dZFhhzzut1

— 美術手帖 ウェブ版 (@bijutsutecho_) May 4, 2018

同じ桃山時代の下に示す《群鴉図屏風》や醍醐寺所蔵の《松檜群鴉図》の鴉の漆黒も注目です。

\103羽のカラスを描く/

— サントリー美術館 (@sun_SMA) October 22, 2018

展示の終盤に現れる、六曲一双いっぱいにカラスの群れを描いた屏風。カラスは飛ぶものあり、餌をついばむものありと個性豊か。現代に通じる斬新なデザイン性にもびっくり!本展では絵画作品にも大注目です♪https://t.co/ZSv7Ym2u02 pic.twitter.com/cUBwZ1MiS6

そして、この漆黒の鴉の主題は江戸、幕末、明治以降にも引き継がれます。一方中国の拓本の技術の応用で伊東若冲の拓版画のベタ黒が生まれ、それに触発されて鈴木春信の錦絵の黒ベタにも繋がっていくと、前節の推測で述べた通りです。

さて、長谷川等伯の漆黒の鴉に注目した理由は、もう一つあります。それは14年前、三菱一号館美術館で開催された「マネとモダンパリ」展で見た、マネによるエドガー・アランポーの詩《大鴉》の挿絵です。

出典:共にwikimedia commons, public domain

「線スケッチ」を始める前、西洋美術に親しんできた私は、教科書的知識としての「マネの黒」は知っていました。しかし画集で見るマネの絵は好きになれませんでした。なぜなら、後輩の印象派の画家達に比べ、黒々とした印象の絵ばかりだったからです。

ところが展覧会場で《大鴉》の漆黒の鴉の挿絵を見てすぐに感じたのです。この漆黒は日本人が感じる漆黒美と同じだと。そして、マネの描く油彩の黒を原画で直接見ると、それ以前の西洋絵画の暗さの黒とまったく描き方や質感が違うのです。一つは浮世絵版画のような太い輪郭線の黒、もう一つは一面ベタ塗りの黒で、それはまさに漆黒の美なのです。以来私はマネの油彩を見る眼が変わってしまい、マネの漆黒美のファンになりました。

この辺の事情は、14年前のブログに書きましたので興味がおありの方はお読みください。

さて「マネの黒」の由来は、ベラスケスの影響だとか専門家の色々の見方があるようですが、少なくとも日本美術、特に鈴木春信、喜多川歌麿らの浮世絵の「黒」の影響は否定できないと思います(もしかすると水墨の鴉図や柴田是真の漆絵も見ているかもしれません)。

出典:すべてwikimedia commons, public domain

なぜなら図13に示すように、マネの《エミール・ゾラの肖像》には明らかに日本絵画と浮世絵(役者または力士の羽織が漆黒!)が描かれていますし、黒ベタ背景の《オリンピア》の試作絵画(下絵?)が描かれていることも示唆的です。真ん中のリトグラフ、白猫と黒猫との対比は、日本絵画における《烏鷺図》の変形と見るのは考えすぎでしょうか? また、マネの傑作《オリンピア》の習作としての右のリトグラフが、完全に黒ベタ背景で描かれているのは、日本絵画、浮世絵の黒ベタの影響だと考えるのは同じく考えすぎでしょうか?

さて、マネの黒は、以降ヴァロットンの版画の黒、ビアズリーの挿絵の黒、(ロートレックのポスターの黒も入れてもよい?)とつながっていきます。

さらに推測になりますが、ヴァロットン、ビアズリーの黒が日本に逆輸入されて、小村雪岱のベタ黒の挿絵に逆影響を及ぼしていったという可能性についてはすでに記事にしましたので、ここでは詳しくは述べません。

鈴木春信の黒が取り上げられなかった理由について

さて第2章において、私が今回紹介した別冊太陽では、鈴木春信の漆黒の暗闇の美が紹介されていたものの、「もっと強調されてもよいのでは」との個人的な意見を述べました。

監修者の立場を考える仕方がない面があると述べましたが、それにしても、戦前から戦後にかけて長らく鈴木春信研究がなされているのに、誰が見ても感じるであろう漆黒の暗闇の美について、戦後70年以上もたった平成17年にようやく一般書に記述されたことを私は不思議に思うのです。

しかもその記述からは、鈴木春信が生み出した漆黒の美についての筆者の感動があまり伝わってこないのです。

その原因について私は二つの理由を考えました。まず第一はグラフィック・アートとしての視点です。

なぜ「黒ベタ」は評価されないのか、グラフィック・アート、商業美術の視点

私は第2章第2節「日本美術の伝統に基づく新技法と墨の線、色調、質感による黒の美を解説した米国美術館による記事」において、解説文を引用し、次のように述べました。

ここで注意したいのは、一つは、著者が「絵画、漆器、織物の伝統」というのはもちろん日本の黒の美の伝統をさしていること、また「墨の色調のグラフィック・パワーを探求し」と、グラフィック・パワーという名称を使っていることです。

「絵画、漆器、織物の伝統」を美学的に分類すると、教科書的には絵画(絵巻物など)は絵画芸術、漆器、織物は工芸美術に分類されます。

ここでいう絵画の伝統は、白描画の黒髪や、桃山期の鴉図に見られる黒ベタを、漆器、織物の伝統は、云うまでもなく漆工芸品や着物の黒地をおそらく指します。そして、黒の色調の「グラフィック・パワー」という記述は、この解説文の著者は「黒ベタ塗り=グラフィック・アートだ」と言っていることに他なりません。

ただ、この解説文では、グラフィック・アートだからといってファイン・アートよりも低いとはどこにも書いていません。むしろ、グラフィック・パワーという表現は、油彩や他の表現方法にはないよいものだというニュアンスが含まれていると思います。

しかし、明治以降の欧米の絵画芸術の価値観の教育を受けた日本の美術史家は、工芸や商業美術のグラフィックアートは純粋芸術(ファイン・アート)よりも、一段価値が低いと思うはずです。すなわち、印刷のような黒ベタ描写を無意識に下に見る傾向がある(あるいは今はなくてもかつてはあった)と思います。

このような背景があるために鈴木春信の日本のアカデミックの専門家が、黒ベタの闇夜を取り上げなかった可能性があると思うのです。

さらにもう一つの可能性として日本の鈴木春信研究者の系譜を取り上げたいと思います。

なぜ「黒ベタ」は評価されないのか、鈴木春信研究者の系譜

鈴木春信の一般書を調べているなかで、日本の浮世絵研究の第一人者、小林忠氏の気になる文章を見つけました。

それは千葉市美術館ニュースの次の記事です。当時千葉市立美術館長だった小林氏が、美術館ニュースの冒頭を飾る「館長あいさつ」で書いた文章です。

小林忠「鈴木春信の白」千葉市美術館ニュース「C'n」, 23(2002),p 1

私が気になった箇所を引用します。

鈴木春信は、私にとって初めて真剣に美というもの、あるい は美のありかについて、しみじみと考えさせてくれた、なつか しい画家なのです。それは二十歳(はたち)の時でしたからもう 40年ほど前のことです。そして、卒業論文のテーマに取り上げ、美術の歴史を専門と する道筋を選ぶ結果 となったのも、この 画家のせいでした。 それ以来、ずっとそ の版画の魅力にとら われつづけてきたものでした。

ここで小林氏は鈴木春信研究の自身のルーツを明かしています。すなわち鈴木春信の絵に出会って卒論を書き、以後の美術史家としての人生を歩むことを決定したというのです。

続けて、千葉市美術館で開催される「鈴木春信」展の意義を述べた後、突然鈴木春信の錦絵の彩色ではなく、何も色がない「白」の魅力を語り始めます。

実は春信版画の魅力は何も色を刷っていない、紙の地を活かした白にこそあ るように、私は思っています。 春信は、版画の料紙に、上質で厚手の和紙、奉書紙を使用し ています。ふっくらとして白いその紙の地を、そのままに残し て、女性や子供の肌、梅や桜の花、降り積もる雪などの表現に 活用しているのです。黒も含めた様々な色に囲まれて、その純 白の紙の地の美しく、きよらかに映えていること、驚くばかり です。

上記は具体的な版画を示さず述べていますが、今回の記事で紹介した藤澤紫監修「鈴木春信決定版 恋をいろどる浮世絵師」別冊太陽、平凡社(2017)の最後の章、「春信作品の鑑賞の手引き 五つの作品にみる魅力と見方」と題する小林氏と監修者藤澤氏との対談の中で、小林氏は五つの鈴木春信の傑作を選んでいます。そして第一番目に挙げたのが、図8の右に示す《雪中相合傘》であり、「館長あいさつ」の上記の文はこれを念頭に書いていることは明らかです。

出典:左、千葉市美術館HP 右、浮世絵検索

この「白」の魅力を受けて、図14左の「鈴木春信」展のチラシのデザインについての記述が続きます。

なお、チラシに使われている絵柄は、図3で紹介した鈴木春信《夜の梅》の人物と梅の二つのパーツを別々に取り出し、黒ベタ闇夜の面積を拡大して白い文字を記入できるようにデザイナーが配置し直したものです。

白い梅の花の枝、廊下に立つ乙女の 顔と手と下着の白、 差し出す手燭のあか りの白、そして、展 覧会を案内するすべ ての文字までもが、 本来は夜の闇をあら わす黒のバックに白 抜きで浮き出されて いるのです。

色彩の自由が許さ れたその時点で、春 信は、白の豊かな表 現力に気づかされた のでしょう。何も色 を与えない「虚」の 紙面に、色以上の 「実」をそなえさせ たその鮮やかな手腕 に、つくづく感服さ せられます。私は以

前、春信を「絵筆をもつ詩人」と称したことがありますが、新 たに「白の魔術師」という称号を授けたいくらいです。

小林氏の前半の記述は、チラシの特徴を正確に描写しており何ら不思議なところはありません。しかし、後半、「春信は白の豊かな表現力に気づかさらた」「「虚」の紙面に、色以上の「実」をそなえさせた鮮やかな手腕」「「白の魔術師」という称号を授けたい」と畳みかけるように春信の「白」を強調する文章に私は違和感を感じるのです。

なぜ違和感を感じるのか。それは小林氏の文章が対象にしているのは黒一色の色面からなる画面だからだと思います。もし《雪中相合傘》の画面であればまったく違和感を感じることは無いでしょう。《夜の梅》単独でも、その一面の漆黒に目が行きますが、鈴木春信の一連の漆黒の暗闇の作品を前にすれば、《白》よりも《漆黒》を中心に記述するのが自然だと思うからです。

すでに「鳥文斎栄之」展の記事の中で述べたのですが、昭和40年代から平成にかけて出版された日本美術の大型美術全集や一般書を可能な限り調べたことがあり、鈴木春信の黒の美を解説した文章や図版もほとんど無かったことを述べました。

ただその時に気が付いたのは、全集の監修者や鈴木春信の専門家の項ではほぼ間違いなく小林忠氏の名前が出てくるのです。

ここからは、まったくの推測の話になります。

私は、小林氏が鈴木春信の「白」の美を称えるのは、氏が学習院大学在職中のバリバリの研究者時代に、氏自身が研究した成果ではないかと考えます。おそらく、小林氏は鈴木春信の「白」だけでなく他にも鈴木春信研究に大きな足跡を残しているに違いありません。しかし、海外流出のために作品が少ないので、春信の黒ベタの闇夜は研究対象にしなかった、あるいは黒ベタの表現自身を好きではないか関心がなかったかどちらかではないでしょうか。

そこであらためて、前回の記事で紹介した本の著者、田辺昌子氏と、今回紹介した別冊太陽の監修者藤澤紫氏の経歴に注意をむけてみましょう。

何という偶然でしょうか、田辺昌子氏は学習院大学の小林忠研究室の出身で、博士論文の指導教官は小林忠氏という師弟関係にあり、その後千葉市美術館に移った後も、館長と副館長兼学芸課長という上司部下の関係でもありました。

一方、今回紹介した別冊太陽の監修者藤澤紫氏は現在國學院大學教授であり、これまた偶然にも学習院大学出身です。ただし、小林研究室かどうか不明です。しかし、小林忠氏が会長を務め、現在名誉会長である国際浮世絵学会の常務理事に若くして就任しており、同じ学会、同じ鈴木春信の研究者であることから極めて近い関係にあることは否定できないでしょう。

ここから先は、さらに推測を重ねるのですが、以上の状況から想像されるのは、鈴木春信の版画の「白」の美を提唱した小林忠氏が現役の間は、田辺氏や藤澤氏はもちろん、江戸絵画、特に浮世絵に関係する研究者は、鈴木春信の黒ベタの闇夜の美をを正面切って取り上げにくかったのではないかと思うのです。

とはいえ遠慮がちですが、藤澤紫氏は、2017年の別冊太陽において、鈴木春信の闇夜の黒ベタを「黒色の力」として取り上げてくれました。

研究する上で海外に大半傑作があるのが難点ですが、若手の研究者が今後どんどんと鈴木春信の黒ベタの美の研究に参入していただけることを期待して本記事を終わります。

(おまけ)

すっかり忘れていました。14年前に鈴木春信の漆黒の闇に刺激を受けたのか、めったに描かない夜の新宿御苑のスケッチを見つけましたので参考までにご紹介します。

マイブック(新潮文庫)見開き2頁 ペンとインク

桜は遅咲きの「関山」だと思います。

(おしまい)

前回の記事は、下記をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?