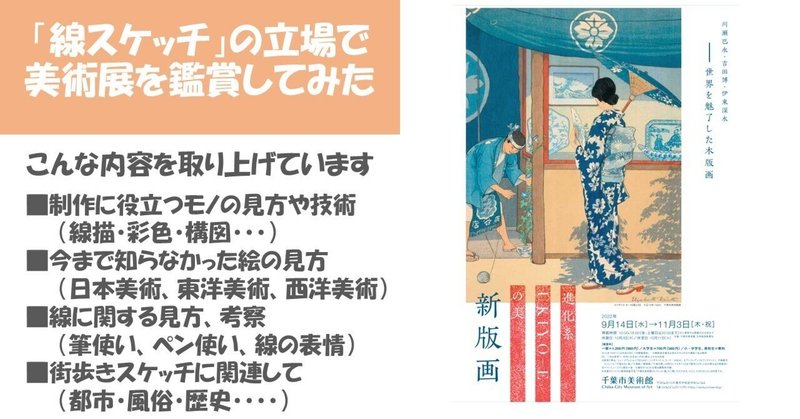

<新版画展>千葉市美術館 その4. 第一世代の外国人作家 エミール・オルリックの画業と生涯

(前回の記事より続く)

この回では、ヘレン・ハイドに続き、1900年に来日した第一世代の外国人作家、エミール・オルニックを紹介します。

ヘレン・ハイドの項でも紹介した、外国人版作家の活動の概観した年表を再掲載します。

ーうるわしき大正新版画展」の図録(平成21年9月発行)の年表より抜粋

2.エミール・オルニック Emil Ornik 1870年~1932年

■略歴

現、チェコのプラハの仕立て屋に生まれる。1896年に木版画を開始し、訪日を強く望むようになる。1900年(明治33年)4月に来日、10ヶ月間滞在、この間、狩野友信に日本画を学び、彫師、摺師を訪問し、木版画制作を行う。1904年に日本で作ったリトグラフ等をまとめて、『日本便り』を出版。クリムトらと共にウィーン分離派の画家として活動後、ベルリン工芸美術館付属学校主任教授として後進の指導にあたる。

出展:wikimedia commons public domain

■作品例

(1)日本に関係する作品

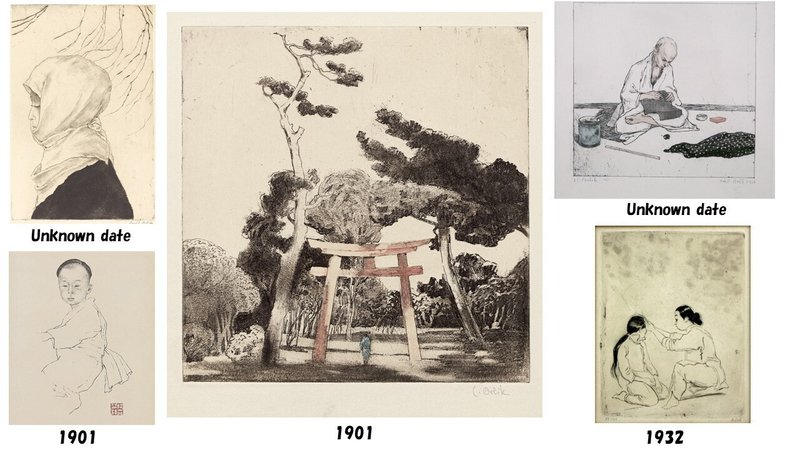

出展:全てwikimedia commons、public domain

出展:共に大英博物館 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license

出展:全てwikimedia commons、public domain

出展:全てwikimedia commons、public domain

出展:全てwikimedia commons、public domain

出展:全て大英博物館 Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license

(2)日本に関係しないテーマの作品

出展:全てwikimedia commons、public domain

出展:全てwikimedia commons、public domain

■作品について

エミール・オルニックの日本で制作した版画は、今回の千葉市美術館の「新版画展」では出品されていません。

しかし、この記事を書く過程で調べたところ、2019年に同じ千葉市美術館が「ミュシャと日本、日本とオルリク」と題する美術展を開催していたことを知りました。(下記参照)

出品目録から、この美術展の中で、エミール・オルリックの木版画、リトグラフ、エッチングの作品が50点近くも展示されていたのです。

今にして思えば、タイトルの最初にある、「ミュシャ」に目を奪われて、「オルリク」の名に気づいていませんでした。当時はおそらく、ミュシャは別の展覧会で十分見たと判断して行かなかったのだと思います。残念なことをしました。

私がオルリックの版画を始めて見たのは、江戸東京博物館の「よみがえる浮世絵 ーうるわしき大正新版画展」です。この時は図1に示す木版画の中で、左上の「日本の摺師」と右上の「日本の彫師」の2作品が出品されていました。

今回、wikimedia commonsに掲載されている作品 および大英博物館所蔵の作品で、全体像を把握しました(図1~図8)。下記に日本で制作した作品、帰国後の作品も含めて、個人的な感想を以下にまとめます。

●図1および図2に示す日本の木版画技術で制作された作品の印象:

ヘレン・ハイドと同じく10ヶ月足らずの短い習得期間を考慮すると、西洋

人としては十分な出来栄えだが、ヘレン・ハイドの木版画に比べて線の魅

力に乏しい。その理由は、ヘレン・ハイドが日本画の毛筆の使い方をマス

ターしているのに対し、おそらくエミール・オルリックは日本画の毛筆の

筆さばきを十分にマスター出来なかったかったためではないか。

●木版画以外の作品(リトグラフ、エッチング、油彩)も含め、様式が一定

せず、試行錯誤段階の印象が強い。技術的な問題だけでなくテーマも一定

していないように見える。

●帰国後の木版画も様式が一定しない。図7に示すように受ける印象がそれ

ぞれ異なる。日本の木版画技術によるものは1903年の男性像だけで日本の

木版画の直接的な影響は消えている。ただしそれぞれ版画としての完成度

は高い。

●図8の左上、左下に人物肖像の油彩画を示す。ここでは示さなかったが、

油彩画では人物を除いてみるべき作品はない。

一方、右側の肖像画の6枚は、どの作品も迷いのない線で描かれ、描写に

安定感があり、人物の表情もよい。

ここに示したもの以外にも多数の人物肖像画作品があり、中でもグスタ

フ・マーラー、アルバート・アインシュタイン、ショーペンハウアー、リ

ヒャルト・シュトラウスなど有名人の半身像が多数あるところをみると、

オルリックが人物画に定評があったことをうかがわせる。

注目したいのは、図7における右上(1899年)と右下(1904年)の作品です。黒ベタを使ったプリント作品ですが、これを見た瞬間ヴァロットンの版画を思い出しました。

実際、1987年頃、パリでヴァロットンと知り合ったとwikipedia 日本版に記載されています。 もしそれが事実なら、図7の版画はおそらくヴァロットンの影響を受けて制作されたのは間違いないでしょう。

■閑話休題:ヴァロットンと私

少しオルリックから話がそれます。

フェリックス・ヴァロットンの作品を始めて見たのは、2010年に国立新美術館で行われた、「オルセー美術館展2010「ポスト印象派」」の油彩でした。当時ナビ派の画家の中ではあまり知られていなかったので、こんな画家がいたのかとその油彩に新鮮さを感じ印象付けられました。

その後、同年に世田谷美術館で開催された「ザ・コレクション・ヴィンタートゥール スイス発―知られざるヨーロピアン・モダンの殿堂」展でヴァロットンの作品に思いもかけず多くの作品に触れたのでさらにこの画家に関心が向かいました。

その後、2014年に新たなヴァロットンを知ることになったのです。それはこの年三菱一号館美術館で開催された「ヴァロットン 冷たい炎の画家」展です。この美術展では、油彩のほかに多くの木版画が展示されていたのです。その黒ベタの黒と対比となる白、そして輪郭の線描とに強い衝撃を受けました。直感、あきらかジャポニスムの影響を受けていると感じましたが、その後調べてみるとその通りでした。

なお、黒と白の対比で言うと、ビアズリーの絵を思い出します。ビアズリー本人も日本の版画に影響を受けたと語っているので、この時代の画家達がいかにジャポニスムに傾倒したかが伺えます。版画家ならなおさらでしょう。影響を受けて制作するだけでなく、ヘレン・ハイドやオルリックのように思い切って日本に来てしまう版画家が続出したのも無理からぬことだと思いました。

なお現在、三菱一号館美術館では「ヴァロットン ー黒と白」展が開催されています。2014年の展覧会で十分見た気がしたので改めて見るべきかどうか迷っています。

■ エミール・オルリックの欧州における評価

前々項で示したオルリックの作品に対する私の評価はあまり芳しいものではありませんでした。もしかすると選んだ作品が、wikimedia commonsと大英博物館所蔵の作品からだけでしたので偏っている可能性があります。

一方、参考資料を読む限り、彼の作品は生前欧州で高く評価されていたように感じます。

そこでオルリックの名誉のために、実際の評価はどうだったのか、来日前、帰国後の制作活動についてマーラー財団が詳しく紹介しているので、以下に抜粋してまとめます。

●1897年 ドレスデンの銅版画館の助監督のマックス・レール(Max Lehrs

)がこの美術館のコレクションとしてオルリックの作品を収集し始める。

レールはオルリックの「発見者」と言われている。

●1900年、オーストリアで開催した個展が大成功を収める、多くのメディア

でも発表された。マックス・レールがマリー・フォン・ゴンペルツ

(Marie von Gomperz)と彼女の家族を紹介する。彼女の父は裕福な実業

家であり芸術家のパトロンだった。以後、オルリックの作品を購入し、ゴ

ンペルツコレクションとなった。

●1901年 日本から帰国後、ベルリンの有名なカッシーラーギャラリーで個

展を開催する。

●1902年 各地で一連の個展を行う。その中の一つ、プラハのルドルフィヌ

ムで開催した個展の全作品がPrague Kupferstichabinettにより買い上げ

になった。またウィーン分離派の第13回展覧会では日本をテーマにし

た16作品を展示した。

●1904年 ベルリンの応用美術博物館のアカデミーでグラフィックアートと

挿絵の部門の責任者(教授)に任命される。以後1930年の引退まで勤め

た。

●マックス・ラインハルト率いるベルリンのドイツ劇場の舞台とコスチュー

ムデザインに取り組んだ。ロンドンの「TheStudio」を含むさまざまな出

版物にオルリックおよび作品に関する記事が掲載される。

●マックス・リーバーマンが率いるベルリン分離派グループと出会う。Orlikは日本でラフカディオ・ハーンに会い、彼の作品をドイツ語に翻訳、イラストを描いた。

●1912年 オルリックにとって重要な海外旅行(北アフリカ、セイロン、中

国、韓国、日本)を行う。帰国後、1913年までベルリン分離派で主導的な

役割を果たした。

●ブックデザインと蔵書票のデザインがオルニックの主要な作品の一部とな

る。当時のコレクターは有名アーティストに競い合うようにデザインを依

頼しており、オルリックは人気アーティストとなる。136の蔵書票をデザ

インし、友人のために無償で500を制作した(実際は儲かっていた)。

●さらに展示会、劇場美術製作、さらには商品のカラーポスターをデザイン

するよう求められ、何百ものポスターを制作した。今日でも人気がある。

●1917年 ロシアとドイツが紛争を終結させたBest-Litovsk Peace

Conferenceの公式アーティストに任命され、レオ・トロツキーを含む72枚

の肖像画を描いた。これらの多くは後にポートフォリオの中でリトグラフ

として出版した。

●第一次世界大戦後、ヨーロッパの多くの会場に出品。また写真に興味を持つようになった。特に有名人の肖像画を描くにあたって写真を利用するパイオニアの一人となった。2020年代半ばまでにマレーネ・ディートリッヒやアルバート・アインシュタインの素晴らしい肖像画を制作した。

●1923年 肖像画の依頼を受けアメリカ渡り滞在する。その間ニューヨークで展覧会を開く。

●帰国後さらに制作を続けて名声が高まり当時もっとも著名な芸術家の一人となった。

●彼はヨーロッパ中旅を続けた。そして心臓発作で亡くなるまで肖像画とグラフィックの注文はひきも切らず忙しい日々を過ごした。

実は、この項を書くまで、マーラー財団のオルリックの経歴紹介は読んでいませんでした。あくまで先入観を持たずに作品だけから評価しようとしたからです。

しかし、このマーラー財団の経歴紹介文を読んで、次のことがよくわかりました。

オルリックを評価するには、版画や油彩だけでなく、舞台美術、衣装、ポスター、肖像画、イラスト、ブックデザイン、蔵書票、挿絵、写真などファインアートからコマーシャルアートまで幅広い分野を総合的に見て判断しなければならないと。

オルリックの足跡を見ると一つの分野を突き詰めるよりも、新しい分野に興味を持つと、ファインアートかコマーシャルアートかを気にすることなく次々に手掛けていくように見えます。

その結果「当時の著名な芸術家の一人」とまで言われるようになったのです。けれども現在その名前は、おそらく当時ほどは欧州でも覚えられていないのではないでしょうか。 もしかすると完全に忘れ去られているかもしれません。

ここまで読んで読者の皆さんは日本のある作家を思い出しませんか?

「小村雪岱」です。

日本画家でありながら、それだけに飽きたらず、木版画、本の装幀、舞台美術などそれぞれで一流の仕事をして戦前名を成した画家です。ポスターを除けば、手がけた分野がほとんどオルリックと重なります。ところが、戦後はその名声も忘れられ、最近ようやく見直しがされてきました。

こうしてみると、どうも洋の東西を問わず、コマーシャルアートを手掛けると、生前は有名でも死後忘れ去られる傾向があるようです。

(次回、その5.に続きます)

参考にした資料

(2)エミール・オルリック(1870-1932) マーラー財団

参考:前回の記事を下に示します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?