実践するのが、アクションプランだね

RayArc(レイアーク)の皆さま、おつかれさまです。新規事業ユニットです!

2月末に、階層別の社内研修に参加してきました。オンライン開催です。今回は、その参加者としてのふりかえりを記事にしたいと思います。

株式会社RayArcのオープン社内報として、取り組み・思いを社内外に発信!

社内研修のふりかえり

そもそも、なぜ、ふりかえるのか? 研修の最後に立てたアクションプラン(行動計画)だからです。

研修(=座学)の学びは、実践にリンクさせてなんぼ。

最後にアクションプランを立てるのは、まさに定石通り!

…ということで、私の立てたアクションプランは3つ。

今日の内容のふりかえりを、なにかの枠組みを使ってしっかりやる

現場のふりかえりを、気持ちを新たに自分ごと化して取り組む

ワークシートやMiroを使ったファシリのやり方を少しずつ棚卸する

2の現場のふりかえりは、現場でしか取り組めないので、ここでは割愛します。3も少しずつ、長い目で実践するテーマ。この記事でも、内容的に『かすって』はいますが、ほんの一部ですね。これからです。

問題は1…! 今日の内容というのは、まさに社内研修のことです。これ、鮮度の高いうちに実践しないと、価値が薄れてしまいます。

今でも本当はちょっと遅いくらい? しかし、時は戻せない。

今という時間が、私が手出しできる中では最短のタイミングなのです。四の五の言ってないで、ふりかえればいいだろう!

参加カテゴリ

階層別の社内研修なので、参加枠が人によって変わります。

ワクワク魔人Sは、気持ちこそ青々と(むしろフワフワと)してますが、リアル若手ではないのです。参加枠は一応『Very Hard』モードでした。

(といっても、実はそんなにハードではないよ…ユーザーフレンドリーだ!)

内容

内容的には、ざっくり前半がマーケティング、後半がマネジメントでした。比重で言えば、マネジメントの方が、よりメインだったかも。

形式

間に何回かのグループワークを挟みつつの、講義形式。グループワークの組合せは、研修の中でのメンバー入替えはなくて、最後まで固定されていました。

グループワークが始まると、4〜5名抱き合わせでZoomのブレイクアウトルームにぶっ飛ばされます。定石通りです!

講師は1名体制ですから、グループごとに入るファシリテーターがいるわけではありません。「進行とか記録とか、役割を決めてね!」の声掛けとともに、小刻みな自治の世界に突入するシステムです。

「これは、良き学びの機会ナリィイイ!!」

私はファシリテーション武者修行の身なのです。

この機は逃しませんとも!

前半は、Miroってみた

グループワークの前半は、唐突に思い立ってMiroをつかってみました。

当日同じグループだった皆さま、ひどく急なダンドリだったのに、スッと自然に合わせてくれてありがとう。

Miroとは

有名すぎて、どう説明していいか逆に迷うオンラインホワイトボード。

使い始めた時点では、日本語ページとか全然なかったのになぁ…(しみじみ)。

進め方

みんなでいろいろできるライセンスではなかったので、Zoomで画面共有して、私が聞き取りながら付箋をペタペタ。それを見ながら話しました。

研修のノウハウに直結するコアな内容を掲載するのはアウトなので、一般的な話題である『マネジメントとは?』の検討場面を載せます。

15〜20分弱くらいで5人チームのセッション。めっちゃゴリゴリ掘り下がったことが書いてあるわけではありません。どちらかと言えばおさらいの位置づけ。でも、お互いの思いの共有にはなりましたかね?

そうそう、この付箋にある「管理ではなくて最適化」の話題のとき、「そういう記事を見たんですけど…」ってフワッと話してたの、たぶんこれです。

やってみた効果

グループワークの合間に、個人ワークもいくつか挟まっていて。私に触発されて個人ワークでMiro使ったよ、という方がいました。わーい!🥰

後半は、Googleスライドでみんなで編集

後半になると、ケーススタディ的な三択問題にそれぞれ解答し、理由を聴き合う中でテーマへの理解を深める…というワークが登場しました。

そこで、今度はGoogleスライドをグループワークに使う提案をしました。

当日同じグループだった皆さま、またしてもひどく急なダンドリだったのに、スッと自然に合わせてくれてありがとう。

Googleスライドとは

こちらも有名すぎて、どう説明していいか逆に迷う、Googleのアプリ。

プレゼンテーション編集アプリだということより、『他のユーザーと同時に編集できる』点こそ、オンラインワークで光ります。

Miroのまま進まなかったのは、なぜか?

『私が聞き取りながら付箋をペタペタ』方式にも、進み方の同期がとりやすいメリットはあります。が、やはり、直接編集したほうが、グループ検討のスピード…というよりも、テンポが上がります。

Miroは、みんなでいろいろできるライセンスではなかったし、仮にその障壁がクリアできていても、ツール慣れの問題もあります。Googleスライドの方が、相対的にその場へのなじみが早そうに思いました。

共有までの流れ

共有までの流れはこんな感じ。

Googleスライドのワークシートを突貫でつくる

参加している皆さまにだけ、編集権限をつける

URLをZoomのチャットで飛ばす

武者修行の成果かもしれません。わりと、迅速に展開できました。

参加者は全員エンジニアなので、リテラシー上の障壁はもともと低め。これだけで、次の瞬間ガンガン参戦してくれました。頼もしい!

ワークシートのつくり方

このときは、こんな風につくりました。

設問の数だけ、空のスライドを機械的につくる

展開されたPDF資料を開く

直近のワークで登場する設問の数を数える

設問の数だけ、空のスライドを機械的につくる

設問部分を切り取って各スライドに貼り付け

展開されたPDF資料から、設問部分を範囲指定で切り取り

切り取った設問の画像を、各スライドに貼り付け

貼りつけた画像を、読みやすいようウニ―っと拡大

人数分の解答記入欄を追加する

テキトーな「図形」(=今回は角丸四角形)を人数分追加

サンプルとして、自分の解答を記入

もちろん、設問はテキストとして貼り付けてもよいし、解答記入欄は別のオブジェクトを配置してもよいでしょう。

時間内にスッと実際のワークが成立したので、悪くない選択だったのかな。

その後、三択問題ではないケーススタディも出てきましたが、適宜対応する形式のスライドを追加して進めましたとさ。めでたしめでたし!?

やってみた効果

全体発表のターン、グループの誰でも同じものが見えるので、めちゃめちゃスムーズだった

一部の発表では、スライド自体をプレゼンテーション機能で画面共有して進めることもできた

やっぱり視覚的にパッと見せられるスライドがあると、瞬間熱量が上がりますよね。良き良き!

この世にはジレンマがあふれているらしい

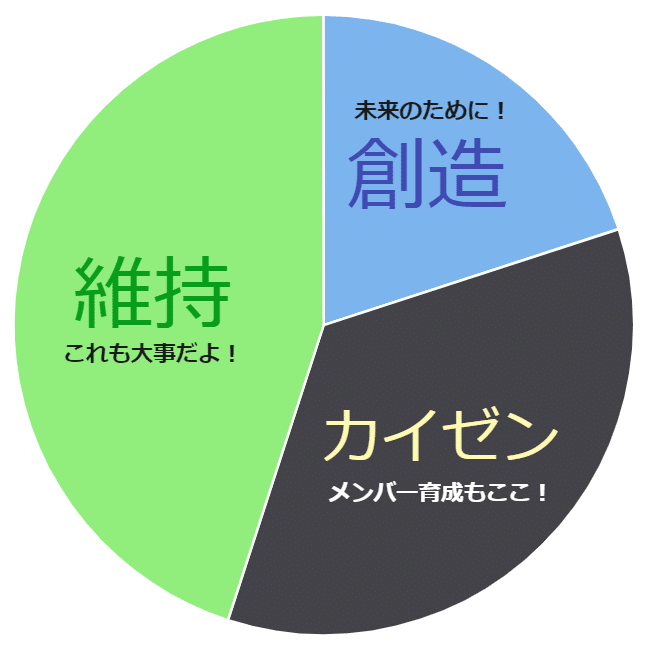

途中のワークでは、

カイゼンや未来のための創造的な行動に

現在、どれだけ時間をかけているか?

を、見える化するものがありました。

いわゆる第二領域、緊急ではないけど価値の高い領域の「比率」ですね。

日常の行動を付箋に洗い出し、どの領域に属するものかを按分します。

私の結果「ふーん、こんな感じかぁ」

私はどうだったかというと…。実際の研修にグラフ作成はなかったので、今つくりました。厳密にはもう一軸、観点があるのですが、そちらは割愛。

うおぉお! やっぱりその場でつくればよかった!

数値化も大事だけど、視覚化って大事!

なお、このワークの「維持」の定義には、最低限のPDCAを回すことも含まていました。それはカイゼンじゃないの? 困らない程度にメンテナンスするPDCAは「維持」ってことか…? カイゼンのハードル高めな感じですね。

自分の分だけ見ても「ふーん、こんな感じかぁ」ってなもんです。正直、自己認識とのギャップもさほどなく。まぁ、ある意味、自己評価ですし。私が軽くショックを受けたのは、他の方のアウトプットと比較した瞬間です。

「わかっているけど、やれない」問題

たまたま、私のグループはそうだったのかもしれないですが…。

結果的に、上のグラフで示した私の「比率」は、めっちゃ浮いてました。

「ほぼ、維持です。カイゼンとかゼロです。未来? いやー、ゼロです」

おおむねそのような主旨のコメントが続き、共有画面に表示された自己分析の数値も、本当にゼロ。おおう…ココロが震えるぜ…。

最初にも書きましたが、この研修は階層別の『Very Hard』モードです。

当然、参加者はそれなりの猛者なので、「カイゼンは大事」とか、理論だけでなく、むしろ実感として分かっていたりします。

だから、ワークの背後にある意図も、うっすらとくみ取っていて。

😢「きっと『カイゼンとか、未来への行動を、

もう少し広げよう』って研修なんだよね…」

😔「言われればもちろん、そうだなと思う。

理想としては、そうできたらいいけど…」

😭「そうですよねぇ…(´・ω・`)」

「現実を見ろ! 維持が大事だろ! カイゼンとか要らないだろ!」みたいなことを発言する人はいません。(個人的には、そういう意見が出てきてもよいと思うけど)

言われなくてもそうしたいとウスウス思ってる。

日頃はそこまで意識して考えていないけど…。

でも、できない。やれる方法があるなら教えて!

言語化するなら、こんな叫びでしょうか。他のグループの方と合流してからのチャット欄にも「現実の中で、具体的にどう実践すれば?」という悩みの言葉が並びました。これは、気持ちがわかるだけに、聞いていて(読んでいて)ツライ。

ただ、このとき、しっかりと悩みが浮かび上がったのは、講師の方の設計やファシリテーションのたまものだったと思います。全体的に安心感(心理的安全性)のある場でした。ありがとうございました!

マネジメント=ジレンマのやりくり

この結果は、多くの研修で見られる光景だろうと想像します。

研修をつくる側の立場で考えれば、

「現実の中で、具体的にどう実践すれば?」

まさにその気づきを得ること、

そして『問い』を持ち帰ることが大切なのだ

そこから、次の行動変容につながってほしい

と、なるのでしょう。それもわかります。でも、どうだろう…。

現実には、この『問い』を持ち帰って「次、こうしよう」と具体的な行動につなげられる人って、限られてる。そして皮肉なことに、それはもともとの比率が、カイゼンや未来に傾いてる人だったりします。

あれれ? なんだかジレンマですね。

英語の「manage」はもともと「やりくりする」という意味であり、マネジメントの本質を「ジレンマのやりくり」と述べた研究者もいます。

現場マネジャー「決断」のトレーニング」

なるほど、管理ではなくて「最適化」。

管理ではなくて「ジレンマのやりくり」。それがマネジメントらしい。

とても個人的な、私のまとめ

研修後のフォローについては、もう少しなにか…これは講師の方に期待するとかじゃなくて、私たちでやれると良いと思うけど…なにか、あと一つ、ダメ押しでできることないのかな? と思いました。

とはいえ、この問題の特効薬なんて用意できません。できるはずもない。

そこで、この記事を書きました。

研修からほんの少し、時間が経ちました。

せめて、もう一度考えるきっかけになればよいな…と願って。

ささやかすぎますかね?

でもカイゼンって、ささやかの積み重ねだよねって、私は思うのです。

私のアクションプランを実践するだけなら、手元でサラッとふりかえりして「やりました!」と宣言することもできます。でも、それでいいのかな? この研修の本質って、そもそも、そうじゃないよな…。

考えて考えて、実践してみるのがアクションプランだね!

(新規事業ユニット・ワクワク魔人S)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?