1男1女の子供を持つ平凡なサラリーマンと、父で作家の「長谷部さかな」は、不思議なキッカケから毎日メールをやりとりすることに。岡山県の山奥にある見渡す限りの土地や山々はどのように手…

- 運営しているクリエイター

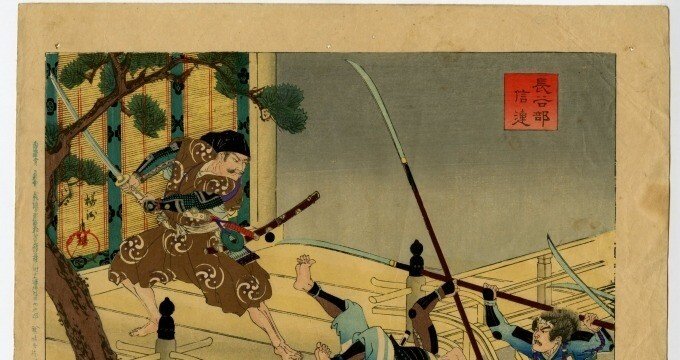

#応仁の乱

■【より道‐110】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報_ 六角高頼という男

ふと、思うのですが「応仁の乱」にかかわった、八代将軍・足利義政から、十五代将軍・足利義昭までの間を生き抜いた室町将軍たちのことをじぶんは、よくしりません。

織田信長が活躍した戦国期は、なんども脳裏に刷り込まれているので、なんとなく経緯を理解していますが、どうも歴史のカゲに隠れてしまっている時期が、我が家のファミリーヒストリーにはとても重要のようです。

「応仁の乱」後には、戦国期の突入を決定づけ

■【より道‐107】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報_「応仁の乱(自習):後編」

「応仁の乱」は、政事で対立していた、細川勝元と山名宗全が畠山氏のお家騒動を利用したことで、戦に発展しました。

なぜ、ふたりが対立していたかというと、「嘉吉の乱」で山名氏が討伐した赤松氏の再興を細川勝元が支援したからだと言われていますが、室町幕府に権力が集中して、朝廷のチカラがなくなっていたことも「応仁の乱」に発展した一つの要因だったと思います。

ただし、私たちの日本史は、ペリーが来航したことで

■【より道‐106】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報_「応仁の乱(自習):中編」

人の世のむなしい「応仁の乱」と、語呂合わせがありますが、1467年前後の出来事だけでこの争いの背景を理解するのは、難しいと思います。

これは、なにも「応仁の乱」という、わけのわからない中世の日本史だけではなく、第二次世界大戦にいきつくまでの近代史もそうです。どうしても、目の前のことばかり気にしてしまいますが、時代を超えた理由が必ずあります。

現在起きているロシアとウクライナの戦争もそうですし、