まだまだこれから!——離婚後共同親権に反対である理由、賛成論の虚偽・誤解、法案審議の成果(6月20日要望書提出)

6月20日、法務大臣政務官に要望書提出。

〇離婚後共同親権から子どもを守る実行委員会

〇共同親権について正しく知ってもらいたい弁護士の会

〇ちょっと待って共同親権プロジェクト

with 道下大樹・鎌田さゆり衆院議員

まとめ

共同親権反対の運動にコミットした人たちは生活があり本来の仕事・活動がありって中でヘロヘロになりながら、不安や恐怖に抗いながら行動し、発信していた。私が一緒に国会対応で動いていた人も職場の理解を得て、会議を抜けたりしながら動いていた。みんな休日・深夜関係なくやり取りがあった。

それを受け、質疑で、対与党交渉で最大限努力をしたのが立憲・社民、共産だし、一部与党議員も質問に取り入れた(委員割当のないれいわも集会等に常に参加)。立憲はみんなの声を反映した質問案、修正案、附帯決議案を生かしてくれた。そのことと審議経過を見ているから皆成果を使えると思っている。

維新、国民も、推進派の主張がかなり入っていたものの、参の審議が進むにつれ懸念を取り上げることが増えた。これもまぎれもなく反対の声に説得力があったから。こういう流れの中での答弁であり附帯決議であるし、裁判所・裁判官はどうかという疑問に法務省、最高裁は大きなプレッシャーを受けた。

政府・与党は本則修正せずを絶対としつつ懸念払拭に努めるしかなく相当追い込まれたはずだ。小泉大臣の情緒的な答弁が増え、時にいら立っているかのようだったことにも見て取れる。その結果として、相当にタガがはまり、その通りに施行準備が進み運用されれば、共同親権はじめ危険な部分は骨抜き同然。

もちろん、国会議員と市民で監視を続け、自治体、学校、病院などの現場への周知をし、支援者や弁護士が的確な対応ができるよう共有、徹底しといったことが不可欠で、気を抜くと穴が開いてしまう。何より、推進派は既に勝手な解釈を流布しおり、嫌がらせ、リーガル・アビューズは増えるだろう。

だから当然、再改正は追求し続けなければならないし、そこにエネルギーを注ぐ人がいてもちろんいい。ただ、2年以内ということを考えると、一旦は施行されることを前提に、穴を開けないこと、またDV・虐待加害者等による悪用・誤用・濫用に備えることをまず十分にやらなければならない。

この声明で、具体的な取組を含めて書かれているのは以上のような認識と決意であると理解しているし、いろんな人と頑張ろうと話している。それは議員、秘書ともだ。そこに党派性はないが、X上ではインフルエンサー含め党派性を陰に陽に出した冷笑やバッシングがあるのは残念。

「現実的に」「現実を見る」「現実主義」という言い方は、文脈により、読む人により意味が変わるのでなるべく使わないのだが、議席数には圧倒的な差があり(ただ、実は多数派は「どっちでもいい」「関心がない」)、またバックラッシュ状況が続いている中で、現実的な対抗策を積み上げるしかない。

局地戦的に抵抗のポイントをどんどん作って勝ち取っていく、急所を見極め楔を打っていく。実は今回の運動も何気にそういうことができた。労組とか従来の運動団体がいない中で、むしろそれ故にということもありつつ、当事者、弁護士、支援者などがそれぞれの持ち場で、かつ連携して動いた結果だった。

それは走りながら、事態の進展に追いまくられながらだったが、法案成立という一区切りが、逆に、作戦を練る余裕を与えてくれる(とはいえ監視を怠ってはまずいが)。X上で一家言ぶっている人たちも、具体的にコミットし動くつもりがあるなら歓迎するが。

法案の修正協議では与党から、この修正を呑まなければ修正そのものをしないと選択を迫られることがある。附帯決議案もケースバイケースだが、法案に賛成するのであれば文言の提案は受けるが、法案反対や採決反対で強硬姿勢を貫くなら賛成会派だけで詰めるということがある。

そしてもちろん、最後は数の差があり(今回は与党+維国対立共の構図)、会期末までも日があり、日程闘争では勝負にならない。出口が見えて来た時に附帯決議で実を取っていくのか、採決反対を貫いてテーブルにつかないまま押し切られるのか。審議状況と与党の出方を見ながらギリギリの判断になる。

参の審議は修正必至という展開を辿ったが、再修正となれば自民党内が揉める展開が予想できた。参自民にその覚悟はなく、修正協議を頑として受けなかった。その代わりに答弁と附帯決議で譲るしかなくなり、立共の求めに沿った歯止めがかなり獲得された。附帯の実効性も水面下の折衝で確信が得られた。

立憲は衆でも参でも我々が持ち込んだ長い項目リストを手に、最後の最後まで附帯の文言のブラッシュアップに努めて、実際獲得してくれたし、おかしな文言は削ってくれた。ガス抜き、アリバイでは全くなく、附帯をどう使うか、どう効かせるかを前提に頑張ってくれた。

これ以上のことはなかなか言えないが、かなりギリギリのところでの折衝があり、それを踏まえた立憲の判断であるということ。だから、運動側からは立憲議員への評価と感謝の言葉はあっても批判は出ていないし、引き続き期待し連携する意思が表明されている。

安保法制でも国会周辺を埋め尽くしたデモがあっても法案成立は阻めなかった。今回、当事者、支援者、弁護士などが不安と恐怖に抗いながら、攻撃に耐えながら、X等で声を上げ、国会前で、各地で、姿を見せて、でもかなりの人がマスクや帽子、サングラスなどで顔を隠しながら集会等をした。

それが世論を動かし、マスコミを動かし、議員を動かした。決死の思いが自分たちでも想像していた以上の効果を生んだ。今審議の成果を冷笑したり立憲を叩いたりしている人たちは、誰をも冷笑し叩いていることになっているのか、じゃあ自分はどんな取り組みをしたのか、冷静に考えて欲しい。

以下、Xポストをカテゴリーごとにアーカイブしているので重複やその時点での情報もあります。目次やテキスト検索を使いつつご活用頂ければ。

改正民法を曲解した共同親権推進派の動き

5月16日参法務委の重要質疑答弁

(石川委員)

法務大臣「DV・虐待からの避難が必要な場合はストレートに急迫の事情があるという要件に当てはまる」

→よって別居親への精神的DVに当たるかを云々する余地はない

民事局長「親権者による不当な拒否権等の行使がされた場合には、親権の停止等の審判申立てによって対応することも可能なほか、親権者の変更や、本改正案において新設をされました特定事項の親権行使者の指定の審判等によって対応することも可能」

→これは事後だが、これを受けた次の大臣答弁

法務大臣「その事態が起こってから話し合うのではなくて、まさにそういうときにしっかりと適切に対応してくれますよねと……様々なシミュレーション、話合いの中で、そういうときはちゃんと対応しますという確証が得られて初めて共同親権に進むものだというふうに考えます」

法務大臣「立ち止まって子どもの利益を考える場面を是非踏ませてくださいということの大前提は、DVのおそれあるいは過去にDVがあったことによるDVのおそれ。DVの被害を受ける可能性がある方々は立ち止まるまでもなく、単独親権にしなければならないという仕組みになっています」

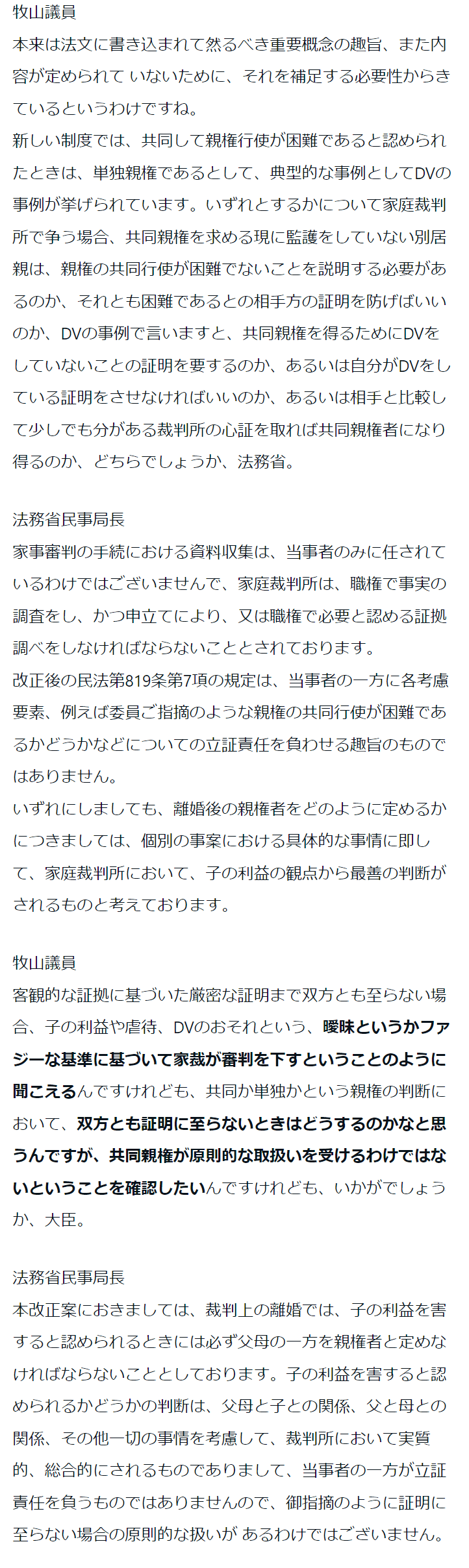

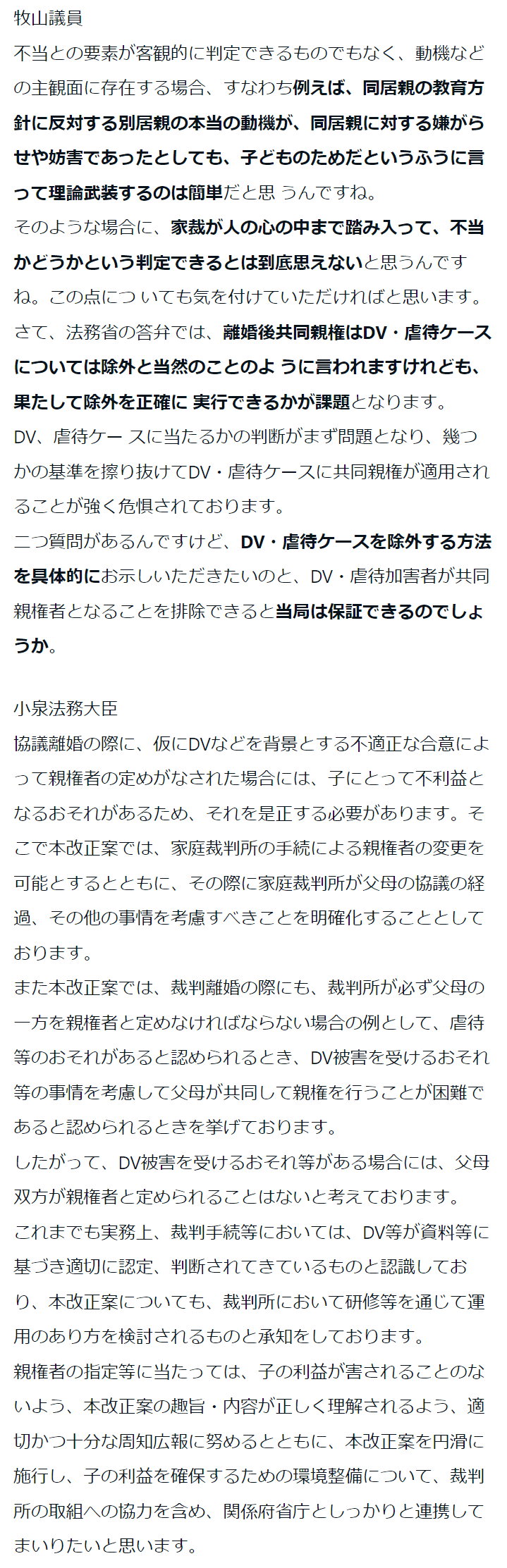

(牧山委員)

民事局長「急迫の事情という文言は、現行民法においても、本来の手続を経ていては適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられている用語」

→20年施行の賃借人の修繕(607条の2)等の条文の解釈例によるとの事前説明で根拠として弱い

民事局長「民法上の緊急避難における急迫という文言は、条文上、急迫の危難として規定されているものでございまして、本改正案に言う急迫の事情と同列に論ずることは相当でないと考えられる」

→すり替え。ガイドライン等で明示し、各現場への徹底、裁判官への周知に重大な責任

民事局長「父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性がある」

法務大臣「審判において、話合いにおいて、共同行使難しいのかどうか判断するときに、加害的であるか、敵対的であるか、本人が自分の正しさを疑わない傾向があるなら、なおさらやり取りの中でそういったものは見て取ることができるという可能性も少なからずあると思います」(続く)

法務大臣(続き)「一番大事なのは、こういう方々を最初に排除しておくという、その部分、そこ非常に重要だと思いますので、問題意識も裁判所にも共有していただいて、適切な対応を図るべく検討していきたい」

→楽観的だが原則として表明したことは重要

民事局長「周知、広報の在り方を検討する際には、加害者の認識と客観的事実との間に大きな隔たりがあるケースがあることも念頭に置いた上で、関係府省庁等とも連携して、適切に検討してまいりたい」

こども家庭庁「紛争、訴訟のリスクに限らず、子どもが両親の高葛藤にさらされ続けて身体的な、ないしは心理的ななどといったダメージを受けるようなことはやはり避けてもらいたい事態、避けるべき事態である」

こども家庭庁「ひとり親家庭は、調停、裁判に限らず、例えば、何か用事をするために仕事を休むことによる収入への影響であるとか、あるいは高葛藤の状態が継続することによる精神的な負担、こういったことが懸念されます」

(福島委員)

法務大臣「見るのも嫌、同じ部屋の空気吸うのも嫌ということで共同行使できません。その困難が認められれば、片方が共同親権でと言われても、それはもう絶対こういう理由で無理ですと説得的に言っていただければ、それを無理やり職権で共同親権にするというような運用は全く想定していません」

↓

福島委員「問題は、一方が嫌だと言ったら、そこで無理やり共同親権、そこまで嫌と言っているんだったら共同親権になることはないですよということが実務にちゃんと反映されないといけない」

民事局長「(別居親が学校や病院などに先回りして、重要なことは自分の同意がない限り受け付けたり進めたりしないことと通告していた場合でも)要件に該当する限り、急迫の事情があるとして(同居親による)親権の単独行使が可能」

民事局長「監護者が定められた場合、当該監護者は、急迫の事情や日常の行為に当たるか否かにかかわらず、単独で子の監護及び教育をすることができる。監護者でない親権者は単独で親権を行使することができるものの、監護者の行為と抵触するときには監護者の行為が優先することになります」

民事局長「監護者が定められた場合には、監護者は、例えば個別の事案において、子の居所の指定などが日常の行為に当たらなくても単独でそれを行うことができます」

民事局長「父母の感情的な対立が激しいために共同して親権を行使することが困難であるというふうに認められる際には八百十九条七項の二号の要件に当てはまるというふうに考えますので、仮にそのような事実が認められるとすれば、必ず単独親権にしなければならない場合であると考えます」

民事局長「本改正案の趣旨、内容が正しく理解され、ガイドラインの『配偶者管理マニュアル』化のような危険が生じることのないよう、周知、広報の具体的な在り方については、衆法務委附帯決議の趣旨も踏まえ、子の利益が確保されるよう関係府省庁と連携して適切に検討」

福島委員「共同養育計画は子どもの生活、人生そのものが物すごく拘束されるという危険性があります。親講座、親ガイダンスも、我慢しなさいとか、子どものためにやっぱり共同親権がいいですよみたいな形である種の家族像を押し付けられるというふうな危険性もある」

↓

民事局長「離婚後養育講座の調査研究において、DVやハラスメント等のある事案については講座の内容が必ずしも当てはまらないケースもあり、個別具体的な事情に即した対応がより重要であるとの指摘。引き続き、適切な養育講座の在り方について関係府省庁や地方自治体等と連携して検討」

(清水委員)

民事局長「離婚後の子と別居親との交流は、親権の行使として行われるものではなく、親権の有無とは別の問題。別居親に親権がないことをもって別居親と子との交流が実施されないというものではなく、親子交流の実施の有無等については、子の利益を最も優先して考慮して定められるべき」

民事局長「支援措置を受けているという事情も『DVのおそれ』を判断する考慮要素の一つだが、支援措置が講じられる過程で必ずしも双方当事者の主張が聴取されていない。裁判所は他方当事者からの反論を含めた様々な事情を総合的に考慮して『DVのおそれ』の有無等を判断することになる」

→質問は支援措置はとんでもないという認識を前提にしていたがかわされ、清水も「現実的」と受けるしかなかった。共同親権推進派は支援措置の適用を制限させたいが、支援措置は支援措置。支援措置がかかっても致命的なことにならないが、外れたら致命的なことになり得る。

その他は、9日の音喜多同様、DV加害者の認知の歪みに基づく「虚偽DV」「連れ去り」「面会交流妨害」の質問が多く読むに堪えない。

(川合委員)

※共同親権推進派が推す共同養育計画とADRの質問。法務省は抽象的に答えたが、調査研究業務が実施されるので注視が必要。

DVやモラハラケースの共同養育計画。約束を細かく決めておきましょうと言われて応じると、そのあとは約束違反のみが取り沙汰され、なぜ約束違反が生じたのかという背景事情や、約束に無理があったのではないかというそもそも論はほとんど受け入れられないと思う。司法は約束重視だから。

— 弁護士 小魚さかなこ (@KSakanako) May 19, 2024

(山添委員)

法務大臣「一定の要件を満たした場合に裁判所が共同親権もあり得ますよねという話をする。多くの場合はその手前で、本当にその意思があるのか、又は妨害(リーガルアビューズ)をした過去はないのか、DVのおそれもないのか、様々な検討が行われ、多くの場合、少なからず排除されるケースもある」

民事局長「本改正案では、父母相互の協力義務を定めているところ、不当な目的でされた濫用的な訴え等については、個別具体的な事情によってはこの協力義務に違反するものと評価されることがあり得るところであって、このことを適切かつ十分に周知することが、そのような訴え等の防止策になる」

↓

山添委員「まさにその協力義務という条項が入ることによって、協力義務に違反するという新たな訴えが起こされる、そういう懸念もある」

→答弁は楽観的に過ぎるが課題としては明示された。引き続き法務委での追及が必要なポイント。

最高裁「DVや虐待の有無に争いがある場合、事案に応じた様々な証拠等から判断されるものと承知。例えば、それのみで容易にDVや虐待の事実が認定できる確たる証拠がない場合でも、供述証拠や補強する証拠を含め、証拠及び認定される事実関係を総合して検討、判断されているものと承知」

↓

山添委員「総合してと言うけれども、そのような証拠そのものが残っていなくて被害を訴える側の供述のみだと、そしてそれを相手は否定をしてくる、そのときに果たして裁判所は、いや、このケースではDVや虐待のおそれありとまで果たして判断してくれるのか。そうとは限らない」

↓

法務大臣「被害に遭われた方が真剣に、身に起こったことを、過去のことを話せば、裁判所に通じると思う。嘘をつく必要がなく、DVに遭ったことを主張することが利得に結び付く訳じゃ全くないから、真実をそのまま語れば、裁判所ではそれを受け止めると思う。そうでなければいけないと思う」

→原則的な姿勢は明示されたものの、結局は家裁の体制、裁判官等の資質次第になり、施行準備の重要なポイントになる。

厚労省「共同親権によって医療現場に負担を負わせることになってはいけない。医療現場で適切な医療が提供されるよう、懸念が生じないように、制度の周知をきちっと図っていくことが非常に重要と認識。共同親権の場合の共同同意の在り方等について、ガイドラインの必要性などについても検討」

法務大臣「様々なケースが医療現場では起こり得るのはその通り。医療関係者との意思疎通も踏まえた上できちっとしたガイドラインを作り、それを医療機関にも理解をしてもらう、そういう方向で最大限の努力をしていきたい」

↓

山添委員「ガイドラインは、ないよりは参考になるかもしれません。しかし、それが裁判官を拘束するわけではありません。訴訟リスクを負うのはそれぞれの医療機関など」

→最低でも、ガイドラインに即して判断したことが病院等の免責事由として強力に主張できるという明確な打ち出しが必要

民事局長「本改正案の趣旨や内容について、国会における法案審議の中で明らかになった解釈を含めて、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しておりますので、その中でしっかり議論してまいりたい」

16日の質疑答弁は以上。バラバラに見ると、裁判官への拘束力の問題等懸念はあるのだが、各答弁の重ね合わせ、そして附帯決議と、全体として歯止めたり得るものになった。これらを固めさせていくこと、各現場で使えるよう広め、共有していくことが本当に大事。

参法務委可決(16日)、本会議可決・成立(17日)を受けて

答弁や附帯決議に意味ないと冷笑する人もいるけど、運動にコミットした人たちは運動と国会審議の成果を徹底的に使っていこうと前向きに決意を新たにしている。

国会での絶対的な数の差、そしてバックラッシュ状況という中では、一つ一つ獲得して積み上げ固めってしながら闘っていくしかない。議席数では大きな差があっても、真剣に動いた議員の実数では明らかに逆転していたし、関係府省庁、自治体含め現場の懸念は強い。だから、答弁、附帯の使いようがある。

家裁はじめ最前線に立つ弁護士も、まさに現場にいる支援者たちも今回ほんとうに頑張っていた。今回加われなかった、声を上げられなかった弁護士、支援者含め運動と国会審議の成果を広く共有し知恵を出し合っていくことでできることは相当ある。

参法務委附帯決議。これが立法意思。これを衆参答弁、衆附帯決議とともに広め、現場で使い、政府・裁判所の施行準備・運用を監視すること。前を向いて頑張るしかない。

討論に牧山さんの辛さがにじんでいたけど、頑張ってくれたことは確か。質疑にも附帯決議にもみんなの声を反映すべく取り組んでくれた。それは、福島さん、石川大我さん、福山さんも同じ。もちろん、仁比さん、山添さんも。立憲・社民、共産は本当に頑張ったし、自公にも真摯に応えた議員たちがいた。

参の質疑答弁と附帯決議は衆通過後もあきらめなかったみんなの成果であることは間違いない。これをとにかく生かして、武器にして頑張り続けるしかない。広めよう!つながろう!

参法務委の空気は目に見えて変わっていったんだよ。衆参考人質疑で流れがはっきり変わり、GW挟んで急速に盛り上がって。でも、最後は数の壁。とは言え、「騒がれないうちに通す」目論見は外れ、しっかりタガははめた。

答弁取ってもらって、附帯も与党と厳しく折衝してもらって、やれるだけのことはやったつもりだけど、取ったものを武器にしっかりくさびを打ってくしかないけど、悔しい…。でも、前向いて、つながって、力合わせて進むしかないよ。

政治家も官僚も家族法制部会委員もマスコミもDV、虐待、被害者、加害者、DV・高葛藤家庭の子ども…のことが基礎からわかっていない人が多い中で、抽象的な推進論や混同した議論のまま共同親権ありきで進められてしまった。SNSでは弁護士含め加害者認知の者、あらかじめ理解を拒む者も目立った。

日常生活で警戒し、怯え、息を潜めている当事者たちが不安と恐怖に抗ってどんどん声を上げ、運動にコミットした。日頃より攻撃に晒されている弁護士や支援者たちも前面に立ち続けた。その説得力にようやく報道が増え、何より議員たちが呼応し審議を引っ張った。貴重な運動になったし継続していきたい。

立憲・道下さんに修正案のお願いに行ったのが、斉藤幸子さんが参考人に決まった直後だった。遮蔽はできるが音声は審議中継でそのまま流れると説明があり、「ボイスチェンジャー使えないか?」と言ったら、その場で委員部に聞いてくれて、与野党合意すればできると。それで道下さんが取り付けてくれた。

衆法務委の審議入りの1週間ぐらい前に立憲の部会に仲間が呼ばれた時に修正案を道下さんに渡したら、改めて説明に来てと言われ、2日後だったかに訪ねた。既に法制局と論点整理を始めていて、打てば響くでとても心強かった。質疑、修正・附帯決議の協議でもお願いした内容を使って頑張ってくれた。

衆参考人質疑を受けて与党は修正協議に応じるしかなくなり、道下さん、米山さんが粘ってくれて、附帯決議も最後までブラッシュアップしてくれたし、維新のトンでも提案も押し返してくれた。福山さんも檄を飛ばしてくれたそう。立憲、共産の鋭い質疑含めその積み上げが参につながった。

現在進行形の時はなかなか水面下の話は出せなかったが、衆でも参でも、立憲、社民、共産の議員たちは私たちの思いと提案を真摯に受け止めて反映すべく必死に動いてくれたし、特に参では一部与党議員もしっかり耳を傾け質疑などに反映してくれたし、踏み込んだ附帯決議を受け入れたのもそれがあるはず。

これまでも書いた通り、立法意思が直接裁判官を縛れないため、積み上げた重要質疑答弁と附帯決議にどこまで意味があるのかという疑問はその通りなのだが、さはさりながらで、審議で獲得したものを使い倒して実質的な縛りを具体化する取り組み、議員との連携が不可欠。

今回の運動は「頑張ったね」の自己満足でもアリバイでもなく、共同親権等改正民法の危険な部分に歯止めをかけ骨抜きにする第1ステップになった。ここで絶望せず冷笑もせず、まず向こう2年間の第2ステップの取り組みで具体化、実質化できるかの勝負。運動としてもその基盤ができた。

個人的には、特に参の立憲・社民の現場の議員、秘書は昔からの仲間ばかりでコミュニケーションがスムースだったし、秘書時代は絡みがなかった議員とも同議員と信頼関係がある人たちと一緒に深いやり取りができた。どの議員、秘書も「これからが勝負、頑張ろう」と言ってくれている。頑張るしかない。

今回の運動は、当事者も弁護士、支援者も生活や本来業務・活動を抱えているのに本当にコミットメントがすごく、ただただ頭が下がる思いだったし、勇気づけられた。数年前から粘り強く頑張っていた人たちもいるし、この数か月で勇気を振り絞って声を上げ動いた人たちもいる。その連動性、共鳴性たるや。

16日夜のオンライン国会前集合でも鮮明だったが、コミットした人ほど怒りと悔しさを抱えつつも希望を持って前を向きやる気に溢れているのが象徴的。それだけの手応えのある運動だったし国会審議だった。嘲笑にも冷笑にも負けないものがここにある。

立憲、社民、共産は最大限頑張ってくれて、相当な歯止めを獲得してくれた。今後2年の施行準備も、施行後もしっかり監視し審議の成果を固めてくれるはず。もちろん再改正を目指してくれる。我々もしっかり連携しながら各現場、持ち場で頑張る。こういう全体像をまず見て欲しい。

実際上は、附帯決議案は与党を通じても野党を通じても政府側は見ている。「これは書かないでください」「ここまでならいいです」みたいな話はいつもある。今回は質疑踏まえて法務省等がここまで呑んだということの意味は大きいし、16日の答弁のトーンが変わったことには附帯との絡みがあると見ている。

衆参両院の与野党修正協議で、与党側が、どんな事例で非合意でも共同親権を命じる必要があると主張し、非合意型を残そうとしたのかは、よく分からない。

— 木村草太 (@SotaKimura) May 18, 2024

改正法を理解・評価する上で重要な内容なので、与野党の担当者は、公に説明してほしい。

把握する限り、説明責任は与党にありますね。そこまで具体的な主張をして立憲の修正要求項目を退けた様子はないです(参では修正協議自体を拒んだ)。修正協議(衆)や筆頭間協議(参)でどう主張したかというより、法務省の答弁・説明を了とし非合意共同親権に係る修正を排除した理由ということかと。それは、監護者指定、急迫の事情といった事項についても同様だと思います。

政府・与党には本則修正はしないというのは絶対のラインとしてあって、ただ衆参考人を受けてゼロ回答はできなくなった。それで附則修正案で打ち返し、附帯決議案も与党の方から示してきた。参では、修正なしの前提を崩さず附帯は充実させる姿勢を見せた。大まかにはこんな経過だったと理解しています。

共同通信が民法改正案修正合意と打った。附則修正(条項追加)のみだろう。最終的な文言は未判明だが、特にこの項目は附則としても不格好で、政府・与党の苦しさを表している。参での再修正、本則修正を追求すべきだよね。 https://t.co/p60w5XYCHa

— Masanobu Usami (@usamimn) April 11, 2024

実はこの時も最終の附則条文案は持っていたのだが、実名アカのため直には出せなかった。本則修正は与党が堅かったが、それと引き換えに出てきたのが附則としては不格好な条文だったし、附帯決議案も最後まで踏み込んだブラッシュアップがなされた。

寺田学さんが今日の質疑で触れていたね。維新提案の附帯決議の項目案には「偽装DV」、「連れ去り」(「不当な」とは付けていたが)などの文言があった。この項目が落とされてよかったが、審議を全く踏まえない提案をしてきて唖然。 https://t.co/PrON0j6kzs

— Masanobu Usami (@usamimn) April 12, 2024

最終1個前の附帯決議案で維新提案の「偽装DV」「連れ去り」が入ってきてみんな仰天。これは絶対ダメですって言って、立憲内でも道下さん、米山さんに檄が飛んだ。それ以外は及第点の附帯だったが、最終案ではこれが落ちただけでなく、さらにブラッシュアップされ、お二人頑張ってくれたんだと思った。

5月14~16日の状況

法務委現場の状況の詳細がまだわからないが、山添さんが言った通り与党から16日採決の提案あり、16日理事会で協議。全然審議は煮詰まっていないし、修正、附帯のこともまだ詰まってない。16日採決はあり得ない!

民法改正案の附帯決議の話が動き出してる模様。与党は16日採決前提で動いてるね。立憲、共産は踏ん張ってもらって、与党もゆめゆめ委員長職権なんてことはするな!

委員会散会後も動きがあるようだがはっきりしたことがまだつかめない。ただとにかく16日採決に向けて与党は動いているのでまず止めないと。修正協議もせず附帯決議だけは到底あり得ない。

とにかく、共同親権の16日採決は何としても止めないとならないし、与党に修正協議に応じさせなければならない。立憲に頑張ってもらわなければならないし、頑張ってくれている。与党だって条文を修正しないと危ないことはわかっている。成立後どうにかなると目を逸らすなら無責任。諦めないよ。

15日の今日の立憲の議員総会では「明日の採決はダメだ」とボルテージが上がっていたそう。頑張れ!

共同親権推進派からの「もう諦めろよ」「まだ言ってんのかよ」的なリプを色んなところで見るけど、諦めるわけないじゃん。自分と子ども達の生活と命がかかってるんだから。

— haru (@haruandofuton) May 15, 2024

絶対に黙らないよ!!!!!!!!#共同親権を廃案に

でも実際は、国会審議を通じて彼らの求める共同親権、面会交流等の姿からはどんどん遠ざかっているし、そもそも彼らの有利にはならないことも様々明らかになっている。こんな法案では生ぬるいと言っていた連中も法案を守ることに必死だし、誤読で自らを鼓舞しているし。

そんな連中が悪用・誤用しようとする法案だし、それを防げるか不安、懸念だらけだから私たちは反対しているし、最低でも歯止めをかけないとと走り回っている。威勢がいいだけの推進派はこの間何も獲得していないが、私たちの方は具体的に獲得ししっかり積み上げている。

審議が進むほど法案の不備な点、曖昧な点が明らかになり、煮詰まったとは到底言えない中で、何よりDV・虐待被害当事者、支援者、弁護士などが不安と恐怖に抗いながら声を上げ続けたことで急速に注目が高まり懸念の声が強まってきた状況で、共同親権ありきで採決が急がれ数の力で押し切られるのは大問題。

牧山ひろえさんが実は水面下で与党に修正を求め連日折衝したが、与党は拒んだ。附帯決議でも数多くの項目を提示し全部は通らなかったが、ギリギリまで粘って衆よりさらに踏み込んだ決議案になっている。まだ場内協議中らしく、衆みたいに維新から変な文言提案がないかなどまだ予断は許さないが。

まだ山添さんの質疑に当然期待するが、廃案も本則修正も成らなくても、附則、答弁、附帯決議で示された立法意思でガチガチに固められた形にはできた。これを本当の歯止めにするために監視しなければならないし、コミットした議員とつながり続けさらに広げ、国会からの監視を頑張ってもらわなければ。

共同親権推進派は「反対派の質疑が多い」とか何とか揶揄していたけど、要はコミットする議員を圧倒的につかんでいったのは我々の方だったということ。特に与党は推進派をバッターにしないようになっていったし、全体的に推進・賛成の強い質問は基本的に避けられていった。

もちろん、国会での成果を現場の弁護士、支援者らが使えるようしっかり共有していかなければならないし、各自治体にも政府頼みにせずに伝えていく取り組みも必要だ。今回声明等を出した弁護士会はじめ職能団体なども引き続き取り組みをして欲しい。

まあ想像はつくだろうけど、立憲・社民の議員、秘書たちとは連携していて知恵出しなどもさせてもらっていた。与野党問わず連携できる議員とは動ける人たちがコミュニケーションしていた。そして、国会対応で動いていた我々が手にしていたのはみんなの声と経験。その厚みが議員たちを動かした。

参審議入りからの経過

衆議院の審議で民法改正案のダメダメなところが露わになり、政府・与党の苦しさが附則と附帯決議に現れたところから参議院の審議、第2ラウンドがスタート。ますます問題が露になっている。

5/7参考人質疑すごいですよ‼️

— 弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) (@katepanda2) May 2, 2024

山崎菊乃さん、木村草太さん、熊上崇さんです✨✨ https://t.co/L6dxKdVBFl

衆では参考人質疑を受けて与党が修正協議に応じざるを得ない状況になった。参本と4月25日法務委だけでも共同親権への合意、監護者指定、急迫の事情、施行期日等の論点で修正必至の状況だが参考人で一層明白になるはず。野党筆頭・牧山ひろえさん頑張れ!与党側も特に古庄理事、伊藤理事はわかってるはず。

自民党が4月25日のバッターに森雅子・友納理緒議員を立てたのも、森さんが法案と無関係な質問に時間を費やしたのも、政府・与党は炎上させずに通すしかないということで守勢なんだよね。それでも友納さんへの「転居は基本的に日常行為に当たらない」答弁で炎上。5月7日までにもっと燃え広がらせよう!

検察官定年延長法案の採決を断念し廃案になったパターンがベストだけど、最低でも本則修正で衆に戻させる(それで自民内が紛糾することもあり得る)。ここまでの政府答弁は曖昧さ、整合性のなさをドンドン晒しているので、守りも限界にきているだろう。

民法改正案の参法務委での質疑時間(参考人除く)は14日で14時間。衆は約15時間なので、相場とされる8割を超え、衆を上回ることは確実。当然与党は16日採決を提案してくる。でも、ご覧の通り参でさらに法案の不備、曖昧さが露になり、全く収束する状況にないし、修正協議もまだ始まってすらいない。

歯止めとなり得る重要な答弁は参でもいくつも出ているのだが、法務省、最高裁事務総局は、答弁でも明言している通り、立法意思を裁判官らに理解してもらう努力ができるまでで、条文に書き込まなければ縛りにならない。いくら踏み込んだ答弁、附帯決議があっても担保になりきらない。

与野党の法務委理事に、現法案で懸念は解消されない、まずは修正協議で真摯に検討すべきと伝えましょう!委員長にも、採決の機は全く熟していない、与野党協議を促して欲しいと伝えましょう!

委員会の現場だけでなく、国対マターでもあるので、特に自民・石井準一参国対委員長、立憲・斎藤嘉隆参国対委員長にも!

希望的観測でも空元気でもないからね。実務的に動いている中で確かに得ている感触。

民法改正案が3月中に衆法務委で審議入りしていたらGWをまたぐことはなかった。そこは立憲、共産が頑張って押し戻した。衆の参考人質疑で与党は修正協議に応じざるを得なくなったし、衆の審議通して立憲、共産が鋭く追及した。参でもその土台の上でさらに追及。ここまで持ってきたのはみんなの力。

だから参でも修正協議入りすべきだし、心ある議員たちがそのために汗をかいている。今日5月14日12時50分からの法務委理事会がポイント。だから、午前中も議員に声を伝えよう。16日の採決には持ち込ませず真摯な与野党協議をさせることがまず必要。

参法務委の現場を含め与党議員もこの法案ではまずいことはわかっている。参で再修正しようとしたら一握りの推進派は噴き上がるだろうが、それで自民が立ち往生するならそれでいいし、参で不備、曖昧さが明確になっている論点で本則修正が成れば次善ではある。政権交代に託す前にまだできる!

附帯決議を厚くすることは与党も想定にありそうだが、立法意思が裁判所を縛る担保にならないことも、現実問題として2年で家裁の体制の抜本的拡充が果たせないことも明白。最低でも条文を修正して明文で歯止めを組み込むしかない。そこには大分近づいていると思う。ここが勝負。

繰り返すが、政権交代に賭けようとか、盛り上がりを作って何とか改正法運用にプレッシャーをかけようとかの前に、「参で修正させる」はまだ手の届く、最優先の目標。「廃案」もそれを追求する先の可能性として残っている。

共同「親権」の意味、DV・虐待ケースの排除困難

共同親権か単独親権かは面会交流とも養育費とも無関係。親権の有無の象徴的、精神的意味なんてなおのこと持ち込んではならない。私自身もそうだが対等に意思疎通ができるなら双方が子育てに関われるから共同/単独親権は関係ない。むしろ単独親権は最終的な責任・決定権の所在が明確なことにメリット。

元夫婦間の葛藤が高い、対等な意思疎通が難しい、DV・虐待といったケースでの共同親権は拒否権、介入権、支配権になる。何が共同決定の対象かからして最初から、そして常に紛争となり得るし、紛争回避のために相手に支配権を譲ることにもなり得る。そうなり得るケースを排除できるというのは超楽観論。

これまでの家裁実務を見ても、体制・態勢面からもDV・虐待がDV・虐待として認められ正当に評価されるる保証がない。被害の主張があっても認められない恐れが十分にあるし、畏怖等で主張がされない場合に察知され適切に評価される可能性はなお低い。現行制度の運用ですら敏感さ、専門性が不足している。

DV・虐待加害者が離婚、面会交流、養育費等を巡って激しく執拗に争うケースは少なくないし、共同親権が導入された場合に殊更に共同親権を求めてくることは容易に想像できる。そしてその場合に適切に共同親権の適用を排除できる保証がない以上、相手と子どもの生命、健康、安寧・福祉を危険に晒す。

そもそも、共同親権推進派の主張にもみられるように、加害者はDV・虐待の定義を切り詰め、又は大きく過小評価する。しばしば加害性の認識すら持たない(否認している)。それが家裁実務でも支持されてしまうことは珍しくない。一般論としての「DV・虐待ケースは共同親権から除外」は役に立たない。

DV・虐待加害者が自らの加害に気づき、その認知、思考、行動を修正することはなかなか期待できず、その気づきや変容を促す仕組みは整っていない。むしろ、手続きを通してますます憎悪を募らせ歪んだ信念を強化してしまうことは少なくない。現状のまま共同親権が導入されたらそれが助長され得る。

やっぱり共同親権推進派は親権を民法に定められたものを超える権利、権限として過大に意味付与し象徴化しているし、コントロール権の意味を核に見ているんだよね。一方で、親子関係の規律は親権しかないかのようで、766条であったり扶養義務であったりは無視。

単独親権の問題ではないし、そもそも親権とは何かがわかってないだろという話。弁護士が揃いも揃って。そして、共同親権になったら同居親の行動にむやみに制約がかかってむしろ経済的”にも”苦境に陥りかねないし、子に係る決定(別居親の意向)と養育費支払との牽連性がより強まり得る。

共同親権は「離婚しても父母ともに子育てに関われた方がいいよね」という牧歌的な話ではないし、それは親権の所在とは無関係ということからちゃんと理解してもらわないと。そして、別居親に親権がなくても子と会え子育てに関われる(私もそう)一方、DV加害者が親権を持つと支配権になるということ。

要綱案は、DV・虐待があることが第三者の目に明らかな場合以上に、DV・虐待の有無が争われる場合に、離婚後はもちろん離婚前から加害者の支配を強め、被害者の対抗手段を奪い/抑圧する危険性が高いもの。そして、多くの加害者はDV・虐待を否定、否認し(自覚がない)、強硬に争う。

急迫文言の不当性や、原則共同なのかどうかの問題以外にも、祖父母面会とか、監護者指定をしてもしなくても良いとか、監護の分掌が事項ごとでも期間ごとでもできるとか、多岐に渡り、家裁はどうやって判断するのか、そもそも判断させて良いものなのか。何にも考えずに結論ありきで通ってしまったよね。

— 弁護士 小魚さかなこ (@KSakanako) February 1, 2024

「補足資料」まで読んでもぼんやりしてることばかりだし、「家裁での実務の積み上げ」に委ねてしまうと危険で予見可能性がない不安定な状態に置かれる。DV被害者ほど不安になるしリスク(しかも、どう選択しても致命的なことになり得る)を覚悟しなければならない。

離婚後共同親権は拒否権であり、介入権、支配権になる。別居親によるDV・虐待の継続。それを家裁には防げない。面会交流も養育費も親権の所在とは関係ない。

ほんと、ここに至っても共同親権推進・賛成で言われる「親権」の意味が広かったり曖昧だったりするし、象徴的意味を持たせるということには、親権があれば相手も状況もコントロールできるという願望が反映されているんだよね。

ほら、こうやって仕掛けが埋め込まれていく。今まさに紛争になっているDV被害者も、やっとのことで安寧を得られた人も紛争の激化や再発を恐れなければならなくなるし、親子の安全面でも精神面でも深刻なリスクを生じさせる。そもそも家裁も弁護士も対応しきれないことは確実。

これは何度も言ってますが、モラハラ夫は自分が不快な思いをした時から物語がスタートするのでそれより前のことを自分から語ることはない。

— えに (@enicat10) March 19, 2024

まさにそう。どこを起点にするかでストーリーが全く違ってくるし、見え方が全く違ってくる。しかもね、加害者視点の方がしばしばストーリーはまとまって見える。加害者はしばしばよどみなく語るが、被害者はしばしば混乱し、記憶や時間感覚も乱れ、うまくストーリーを紡ぐことができない。

DV・虐待加害者は否定、否認する。自覚すらしていない場合が多い。それで、同居親が共同親権に反対するのは相手の感情の問題だ、嫌がらせだと主張される。「DV・虐待の場合は別として」として「感情的な対立、行き違いの場合には」というように分けることは落とし穴。4月2日池下議員質疑はまさにその誘導。

4月5日の質疑もずっとそうなんだよ。共同親権推進派が「DV・虐待の場合は別として」と言う時に、DV・虐待の有無について客観的に線が引けると思い、その線の片側にはDV・虐待がない前提にしてしまう、それが根本的におかしい。もっと言えば、加害者の視点なのにそれが一般論にすり替えられている。

共同親権、面会交流等について家裁で適切に判断と事実上丸投げになるのが問題で、まず法令で明確化すべき。かつ家裁関係者がDV・虐待加害者と被害者について知識、認識、スキル、敏感さを持ち、丁寧にアセスメントできないと致命的な事態になる。例えばトラウマインフォームドケアに習熟する等は必須。

4月2日の本村さんの質疑でも、この辺りの曖昧さは改めて浮き彫りになったし、各答弁がフワフワしていて法施行の前提が整うのかははなはだ疑問。

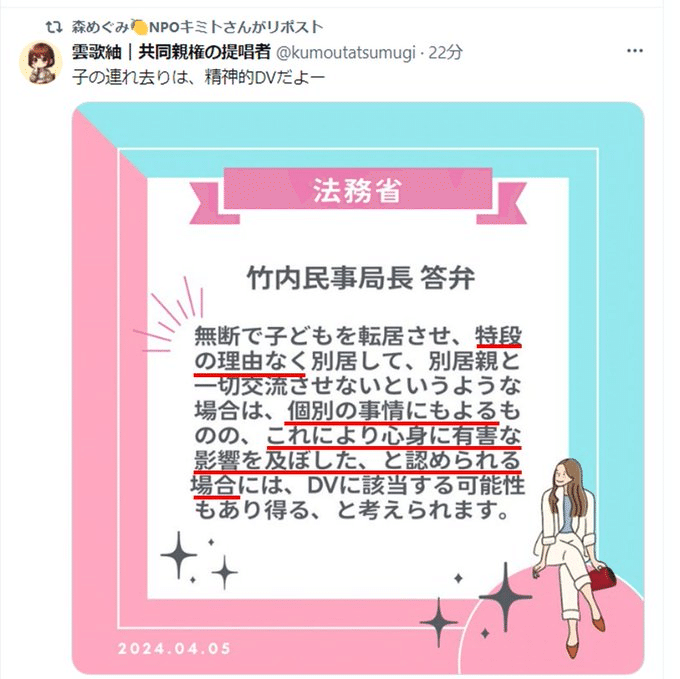

一般論として「特段の理由なく」子を親から引き離すことが個々の事情に照らして精神的DVに当たり得るというだけであって、単に「連れ去り」だと主張されれば精神的DVに当たるということではない。ここがしばしばすり替えられる。

DV・虐待加害者の認知が歪み加害の自覚がないのが典型的なパターンであるということの認識を欠くのが三谷議員ら共同親権推進派の根本的が誤謬なんだよね。前提がずれたとこにあるからその先の議論がおかしくなる。まず加害者プログラムに参加しろと思う。

北村晴男がDVの証拠はスマホで取れると言ったことの非現実性、DV加害者に加害の自覚がないことについて、法務委で内閣府男女共同参画局に知見を問う質問をしといた方がいいんじゃないかな。

被虐待児の複雑な、傍目には矛盾にも見える心理、愛着のパターン、言動ということをまずちゃんと認識しろよ。基本のキ。それは面前DVでも同じだし、赤ちゃんでも同じ。また、子にDVへの認識がなく別居親への愛着や会いたい希望を表明している場合に、そこのみを切り取って振り回すのは決定的な誤り。

法案の反対・慎重派ではなく賛成派の側が適切な理解をしていないという不思議な状況になっているのが民法改正案。そして、共同親権を強く求める者ほど共同親権者にはなれず、他の人は選ばないか、共同親権になっても形式上でむしろ思わぬところで邪魔になるということになるだろう。

現法案のままでは、DV・虐待が見過ごされ又は過小評価されて、同居親=被害者の意に反して共同親権が適用されてしまう恐れ。そして、共同親権者の立場を濫用しての拒否権、介入権、支配権の行使やそのためのリーガル・アビュースを有効に排除し得ない恐れ。それは、同居親と子の生命、健康に関わる。

法制審以来、離婚後共同親権は「DV・虐待ケースは除外」と当然のことのように言われるが、予めDV・虐待ケースを除いて議論することが誤り。DV・虐待ケースに当たるかの判断がまず問題となり、すり抜けて共同親権が適用されることが強く危惧されている。

加害者や加害者に親和的な者の認知の歪みによりDV・虐待が否定・否認されたり、DV・虐待の定義が切り詰められたりするため、実は同じ前提を共有しての議論となっていない。「DV・虐待ケースは除外」を抽象的な前提とするのではなく、「いかに」DV・虐待ケースを除外するか、できるかこそ焦点。

「DV・虐待ケースは除外」だけれども自分たちのケースは違う、自分たちが示しているケースは違うって共同親権推進派は言うのよ。だから「不当な連れ去り」が実際よりも遥かに遥かに多くあるものとして喧伝される。一方で、別居親による連れ去り(や未遂)の実態は無視。

家裁裁判官、調停委員、調査官の必読文献を選ぶとすれば、

信田さよ子『暴力とアディクション』

野坂祐子『トラウマインフォームドケア』

亀岡智美編著『実践トラウマインフォームドケア』

A.ジェンキンス『加害者臨床の可能性』

藤岡淳子『アディクションと加害者臨床』

は最低限。今でもだよ。

附帯決議に加害者プログラムが入ったことを懸念する声もあるが、ここの注目点は「被害者支援の一環としての」と明確にされたこと。しかも、この文言は最終段階で入った。加害者プログラムは加害者を免責するものでも「加害者のため」のものでもない。参で議論を深めて欲しいポイントの一つ。

加害者プログラムは加害者に責任を自覚させ引き受けさせること、認知の歪みに気づき修正させること、それによって加害を繰り返させないこと、これらが「被害者支援の一環として」「被害者支援のために」行われるべきもの。親権や面会交流のためのアリバイ、通過儀礼では断じてない。

前提として、家裁では加害者のアセスメントが行われなければならないし、同居親・子どもに対してはトラウマインフォームドケアが不可欠。裁判官、調停委員、調査官がしばしば無意識に家族規範、家族像、親子像、性別役割…に縛られてジャッジするようなことをまず正すところからだが、2年でできるの?

上野千鶴子さんと信田さよ子さんが講演と対談 女性の貧乏やDV被害は自己責任?(西日本新聞)

— 弁護士 小魚さかなこ (@KSakanako) April 25, 2024

>信田 私は共同親権の導入に反対の立場です。DVがある事例は除外するというが、DVと認識されないものもあるからです。#Yahooニュースhttps://t.co/GHFH8HFscl

4月25日参法務委のポイントでもあった、信田さんのここも大事。

「DVは加害者も被害者も、自己認識をするのが難しい。加害者は自分が被害者だと思い込んでいて、『俺を怒らせるな』と妻に言う。被害者である妻も、『自分が悪いから夫が暴力を振るう』と思う人が多くいる」

離婚後「共同親権」含む民法改定案は、家庭裁判所が、背景ふくめDV・虐待、支配・被支配など正しくしっかりと判断することが前提です。

— もとむら伸子(本村伸子) (@motomura_nobuko) May 3, 2024

暴力・性暴力・支配が続くことが絶対にないようにすることが必要です。

最高裁長官の発言、不安・・・ https://t.co/YNCgRLkB6i

最高裁長官は何寝呆けた言ってるのだという。審議では法務大臣も最高裁も「適切に対応」「総合的に判断」と抽象的な答弁のみ。加害者、被害者、子どもの心理と行動に習熟し、トラウマインフォームドケア、リスクアセスメントが適切にできなければ、不適切ケースが共同親権となるのを防げない。

離婚後共同親権導入でADRや共同養育計画作成支援などの分野が興隆し、DV加害者が加害に無自覚なまま引き寄せられ利用し、歪んだ信念が固定化、強化される……共同親権推進派がADRや共同養育計画を激推ししている先に見える姿。一方、被害者は裁判をちらつかされる等で「和解」を呑まざるを得なくなる。

ここに載っているのが「児童福祉施設におけるトラウマインフォームド・ケア」というリーフ。共同親権問題で家裁はちゃんと評価、判断できるのか?と言ってる一つはこういうこと。同居親・子どもへのトラウマインフォームドケア。

DV・虐待について無知で、自らの言動の加害性、暴力性に無自覚で、家父長制を強化したい怨念すら感じる。なお、法律用語としての「おそれ」はそんな雑なものではないし、本法案では過去・現在の事実と並列ではなく、未来に向かっての「おそれ」のみであることの方が問題。

典型的な法律上の使用例では「~であること又はそのおそれがあること」のようになるが、本法案では「子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」等と、過去・現在のDV・虐待は重要な要素ではあるがあくまで考慮すべき事情に止まり、将来に向かっての「おそれ」のみが要件となる。

大臣、民事局長答弁でも、父母間が高葛藤で共同親権への合意がなくても、葛藤を低められないか促すってんでしょ。DV・虐待があっても「おそれ」がなくなればいいから、加害者にはやらないと約束させよう、被害者には耐えられないか再考させようってことになりかねないし、面会交流調停では実際あるし。

表面上は加害行為は収まっていて口では反省の弁を述べていても、DV・虐待加害者の更生は容易でない、そもそも加害者は否認し又は過小評価することに照らせば、「おそれ」要件は不可欠であるし、適切、十分なリスク・アセスメントと一体であれば「おそれ」のみでもいい。でも本法案にその前提はない。

だからこそ、最低でも共同親権への合意の有無ということでスクリーニングしないと危険だし、その場合でも、被害者に起こり得ることを考えると、その合意が強制、誘導、恐怖、諦念等によらない真意に発したものであるのかは慎重に見極めなければならない。トラウマインフォームドケアが必須。

共同親権が必要、妥当となるケースはまずない

何らかの形で「共同」ができている元夫婦、意思疎通が可能な元夫婦であれば、わざわざ共同親権への変更申し立てをする実益は全くない。私も子どもが18歳未満だったとしても露ほども考えなかった。

これね、「選択肢を確保」みたいな一般論にしてはだめ。誰が共同親権への変更申し立てをするのかの具体論。そもそも、離婚後共同親権を〈積極的に〉望んでいる、求めているのは誰かという具体的な話が誤魔化されたまま法案が準備されているのが致命的な問題。

共同親権推進派の主張、意識から抜け落ちてるのがケアなんだよなあと改めて思ってるのと、親権要求も面会交流要求も元妻にさらなる「ケア」負担を課すものであると同時に、子どもにも別居親に過大な「ケア」をさせる(気遣わせる、合わさせる等)ものだよと思う。

離婚後に父母の双方が子育てに関わることについて別居親に親権がないということは何ら妨げにならない。何度も書いているが私自身不都合は何もなかった。共同親権はDV・虐待加害者に支配権、介入権を持たせてしまうし、それは離婚前、親権者決定前から実質的にそうなる。

共同親権の推進・賛成に回っていた家族法学者などが今になって、法運用についての検討が足りなかったとか、家裁の機能充実がとか、親子への支援策がとか、基本的、前提的なことについて惚けたこと言ってるでしょ。そんな風に法制審の審議すら導入ありきで進んだことがまず問題化されないと。

無料でどこまで読めるかわからんけど、二宮周平氏。

「課題は協議離婚時に親への情報提供の体制が定まっていない点」

「家裁の機能充実が求められる」

棚村政行氏=法制審家族法制部会委員

「運用の方法や親子への支援策が固まらなかった」

「家裁が共同親権か単独親権かを決める基準が明確になっていない」

「モラルハラスメントをどう認定するかは海外でも大きな課題」

離婚する理由、経緯は様々だし、元夫婦の関係性も様々。一緒に暮らすことは無理でも、対等なコミュニケーションができる、一定の信用、信頼ができるということもある。むしろ離れたからこそそれが可能ともなり得る。そしてそういうケースに共同親権は不要。

また、音信不通になる場合を含め、別居親が子どもに関心を持たず責任も果たそうとしない場合も少なくない。この場合も共同親権は関係ないし、養育費は親権とは独立の問題。

結局、共同親権が要求されるのはDV・虐待があるケースや離婚後も対立が続くケース。つまり、共同が困難、不可能なケース。

単独親権は最終的な責任の所在が明確であるということ。子どもに関する判断、決定は当然子どもの利益のために行われなければならないし、その影響を直接受ける同居親やきょうだいのことが適切に考慮されなければならない。もちろん、別居親や第三者に相談し意見を求めていいが責任は同居親にある。

あるいは、別居親が離れたところから見ていたり、子どもから話を聞いたりして、同居親がしようとしている判断・決定に違う意見を伝えることもあっていい。でも、当然ながら、別居親が把握していない事情は多い。別居親の意見が有用な場合はあっても、主導する、押し付けるのは不適切。

対等なコミュニケーションが可能で、一定の信頼関係があれば、同居親から別居親に相談することも別居親から意見を伝えることも円滑にできるし、より良い判断・決定につながり得る。そうでなければ紛争の種になる。以上の通り、離婚後共同親権は紛争の種を作り続けることになる。

ぶっちゃけ、「一緒だったらこじれていたな。離れていてよかった」ということもある訳よ。「あんなに揉めて離婚したのに今は仲良さそうじゃん」という元夫婦もいるでしょ。でも再婚、再同居したら揉めるのはわかってるから選択肢にはならないのよ。

一方さ、自らの加害性を否認し、自分と向き合い言動を省みることをせずに「実子誘拐だ」と喚く者とどうやってコミュニケーションをすればいい?という話なんだよ。コミュニケーションの成立を予め拒み阻害しているのは相手側なのに。当事者は避ける、逃げるしかないよね。

福原愛さんのケースは、台湾法に基づく離婚後共同親権になっている下での、面会交流中の福原さんの義務違反という話。それ以外の事情は双方の主張をどう判断するかだけど、本筋は単独親権でも共同親権でも起こることという以上の話ではない。

しかも、江さんが監護するお子さんと福原さんの面会交流で起こったこと。監護権者が江さんと決まったけど福原さんが引き渡さなかったという話でもない。

先日、共同親権問題について話す機会があって、夫と別居中の方から「子どもの携帯の契約も夫のはんこが必要ですか?」と聞かれた

— Kazuko Ito@HumanRightsNow 伊藤和子 (@KazukoIto_Law) March 22, 2024

昨今、親のはんこが必要な案件すごく多いらしく、何が日常ではんこがいらないものか、何がそうでないか、リストアップすると不明なことばかりで途方に暮れた

皆さん悲鳴

私は親権のない別居親だったが(子は成人済み)、親権がなくて困ることはなく共同親権が可能でも選ばなかった。最終的な責任、決定権者が明確なことが重要で、そこに至る報告、相談等のやり方は766条に基づき合意すればいい。私自身は特段の合意は交わさなかったけど、随時相談があり関与していた。

小学校や中学校と話す時も、元妻に請われて同席し、先方からも歓迎されたし、その後のやり取りは私が窓口になったりもした。今も子どもの大学とのやり取りは私もやっている(保証人は元妻のみ)。別居親が一方的に押しかけるとかでなければ友好的に運ぶ。

結局、元夫婦で一定のコミュニケーションが可能で役割分担の合意ができるのであれば共同親権は煩雑でしかない。署名や捺印のために一々会ったり郵送したり物によっては書留にしたり。子に関する決定は同居親・きょうだいにも影響・負担が及ぶ訳で、その意味でも最終決定権者が同居親であるのが合理的。

もちろん、決定において考えるべき事情は同居親が最も把握している。同居親と別居親で複眼的に考えることは有効だが、別居親の意見のおしつけになっては非合理的な判断、決定になる。共同親権は別居親に拒否権、介入権、支配権を与えるものだし、与えてはいけない者ほど共同親権を求める。

仁比議員の質疑前半を書き起こしました。

— 七緒🍉 (@nao302198765) March 22, 2024

維新の市村議員の「99%はでっちあげ」についても触れてくださっています。

仁比議員、本当にありがとうございます。

仁比聡平議員(共産)2024年3月22日 参議院法務委員会(前半13:40~)|七緒 https://t.co/WW9LKiujyJ

みんな書いてる通り、小泉法務大臣と民事局長の整合性が取れてないし、結局大臣はふわっといいものとして丸め込まれてるだけではという。協議離婚での「合意」にも強迫や実質的な強制の問題があるのだが、裁判離婚で共同親権を決めるのは論外としか言いようがない。

共同親権で合意できず家裁に持ち込まれたという時点で、適切に親権が共同行使できる条件がない。合意できるような父母なら、さっきも書いたが共同親権にする必要性がない。

ひとり親やそのパートナーの虐待が共同親権で防げたかと言えば、そもそも父親がわからない、所在不明・音信不通である、DV・虐待加害者であるといったことで親権者になり得なかった。もっと言えば、虐待の背景要因。同時に、DV加害者こそ「母親失格」「育児に不安」等と言い募るのであり、それ自体DV。

ひとり親やそのパートナーの虐待が共同親権で防げたかと言えば、そもそも父親がわからない、所在不明・音信不通である、DV・虐待加害者であるといったことで親権者になり得なかった。もっと言えば、虐待の背景要因。同時に、DV加害者こそ「母親失格」「育児に不安」等と言い募るのであり、それ自体DV。

だから、民事局長が答弁した、協議で合意できなくても「同居親の養育にやや不安があるとか、同居親と子との関係が良好でないという理由で別居親が子の養育に関わったほうがいいという場合」という仮想ケースには現実性がない。DV・虐待が見過ごされてこう判断され得るのが非常に危険。

さらに言えば、もしこうなった場合、別居親は同居親に命じて、児相等行政の支援や介入を排除させる可能性が高い。相談に行くことも禁じるだろう。共同親権が虐待を防ぐのとは逆に密室を作り出す危険性こそ想定すべき。

DV被害者は離婚したら回復する訳ではもちろんなく、そこからの道のりがまた大変で、継続的な見守り、支援が欠かせない。そこから漏れて孤立してしまうと虐待リスクも高まってしまう。離婚前に支援につながっていない場合、離婚の手続きで接点となる行政や家裁がサインを感じ取ることこそが重要になる。

#共同親権 #オーストラリアの悲劇

— Kaori Suetomi 末冨芳🌻✨子育て罰を日本からなくそう!こども減税実現しよう (@KSuetomi) March 24, 2024

コメントしました。

〉強制された共同親権で子どもの命が奪われ、親責任と子どもの意見表明を法定化したオーストラリア

有料記事がプレゼントされました! 3月25日 10:51まで全文お読みいただけます。

「共同の親責任」とは? 法改正https://t.co/wr0KYyn0Dv pic.twitter.com/P7VWQzOzW3

大使の言ってることは日本の民法では766条の話で、すでにあるこの条文が子どもの利益のためにどう実効化されるか、「親責任」とは違う「親権」の問題ではないってこと。オーストラリアの正負両面の経験を「親権」という言葉を使わず提供してくれればいい。逆に、誤解を広めるのに一役買ってるから。

それにしてもさあ、オーストラリアも含め、DV・虐待に敏感に対応し制度もその運用もちゃんとしている(少なくとも日本より進んでいる)国でも、自国民が「実子を連れ去られた」と主張するとナショナリズムが勝って碌な判断ができなくなる問題は本当に厄介。

DV・虐待加害者は「良き父親、良き夫」が自画像だからね。「離婚して子どもと会えない父親」であってはならない。それはアイデンティティへの攻撃。何としても会おうとすることは近道ではなく逆に遠のくのだが気づけない。

それと、DV加害者にとって「良き父親、良き夫」の証は子どもや妻が自分の言うことを聞くこと、合わせること、言われなくともわかること、配慮・気遣い(ケア)をすることなんだよね。自分は立派で正しいから。

「親権争い」ってよく言われるけど要はどっちが同居(監護)するかだよね。それって共同親権になってもきっと争うよね。それとも、拒否権、介入権、支配権を手にできれば、同居して日々のケアをする役割からは逃れられて好都合ということかね。

だからさあ、何で親権の有無で親子関係が濃くなるか薄くなるか、良くなるか悪くなるかが変わるのよ。何で単独親権か共同親権かで国民の考え方や意識が変わるのよ。親権に法規定をはるかに超えた意味を付与し過ぎなんだよ。

あと、共同「親権」と共同「養育」をスルスルと互換的に使うなよ。「共同養育」は極めてあいまいな言葉であって同居親と別居親の役割や責任の分担のあり方は様々だし、共同養育「計画」ではなくその原則的な合意が重要であり、子の利益と互いの事情を尊重して柔軟に対応することが不可欠。

今日の寺田さん、道下さんの質疑を踏まえると、やはり裁判離婚での共同親権については父母双方の合意があることを必須の要件として明文化することが最低ライン。「子の利益のために、この父母なら共同行使できそう」みたいなことで決められたら危険。

DV加害者は良い人として振舞うことができるし、DV加害者と被害者の心理と行動について適切な理解と面接技法を持った裁判官等に当たるとは限らない。父母双方の明示的な意思表示なしに共同親権にしてはならない。

一方、維新池下委員の挙げた事例は面会交流に関するもので親権が単独か共同かとは全く無関係。しかも、「連れ去り」と振りかぶっていたが、聞いていた範囲では、子連れ別居の事例でもないし子の引き渡しを求めたものでもない。

昼前も書いたが、維新2人の質疑は面会交流の話しかり、共同養育計画の話しかり、寺田さんや道下さんの質疑の後に何言ってんのというもので、「別居親の思い・都合>子の意思・利益」でしかないことが露わだった。言い換えれば、「独りよがりな別居親が考えるよい子育て」でしかない。

協議離婚で真意に反して共同親権に同意せざるを得なかったDV被害者等の救済策が親権者変更の申立てしかない。真意性確認をどの段階でどうするかは悩ましい問題だが、離婚後共同親権の必須要件として父母の合意を入れれば、親権者変更手続で簡易迅速に救済できよう。DV・虐待等の実態に照らして適切に救済が図られる仕組みが不可欠。

ただし、どうであれ欠かせないのが、DV被害者等への法律扶助その他の支援の充実。小泉大臣は公的負担の公平性、合理性の観点から答弁したが、DV加害者のせいで法的手続きの負担を強いられるという事情は、「やらなくてはならない法的手続き」一般とは分けて考えるべき。

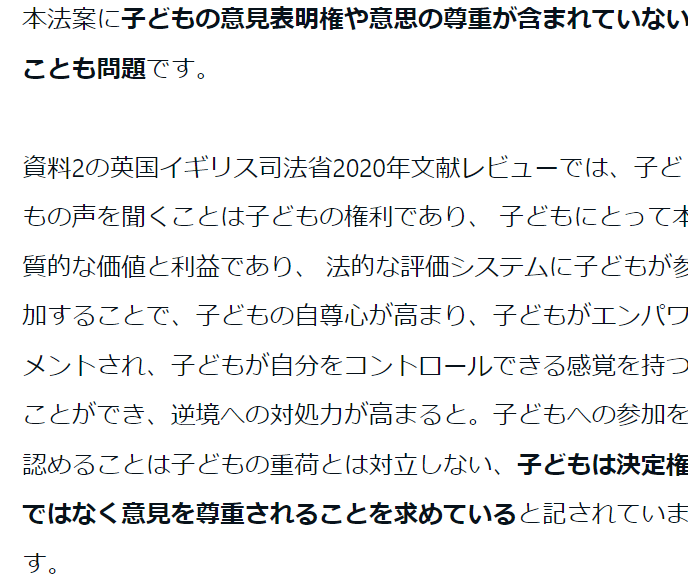

子の意思の尊重・意見表明権の趣旨が「人格の尊重」に含まれるというのはやはり強引。答弁でも引かれた子ども基本法は《個人として尊重》と《意見表明機会》《意見の尊重》を別建て(第3条)。「子に父母どちらか選ばせるのか」に至っては詭弁。「選べない」「選びたくない」も意思だし問い方の問題。

葛藤的コペアレンティングや強制的で厳密なスケジュールの親子交流が子の成長にとって有害という知見。また、親権単独行使の論点は、法律・制度毎に詰めないとならない上に曖昧さが残ることが一層鮮明。最低でも立憲提案通り、条文を修正するとともに施行を2年でなく5年以内とかにしないと混乱必至。

父母間が高葛藤で、でも子どもの利益のために最低限のコミュニケーションはできるって状況ってあり得なくはないが、拒否権を含む親権を両者が持って共同決定できるというのは非現実的。決定に至るプロセスで考えれば、通して切り離していることはまず無理。ちょっと報告する、意見を聞くならともかく。

最低でも、父母双方の合意があることを共同親権の必須要件にしなければ、何よりも子どもの地位が不安定になり、常に利益侵害のリスクに晒されることになる。

父母間に葛藤がある場合でも子どもに関する重要事項の決定に際して相談するという取り決めをすることはあり得る。でも、それは単独親権という形で最終的な決定権と責任の所在が明確であり子どもの利益を守る基盤があってこそ。葛藤が和らいだら相談の密度を上げればいい。

子供と同居の配偶者が新たに一緒になったパートナーが子供を虐待し、親権を失った別居親がそれをチェックできない問題事例も多数報道されています。(無論多様な事例あり)継母にいじめられるシンデレラを想起すれば、共同親権は子の利益のため世界でスタンダードになってきたことがわかります。 https://t.co/5n0XBGm7bK

— 柴山昌彦 (@shiba_masa) April 13, 2024

シンデレラの話はともかく、ひとり親やそのパートナーによる虐待事件で実父の姿はほとんど現れない。父親がわからない、生まれる前に連絡を絶つ等端から責任を持つ意思がなかった、DV・虐待加害者で離婚原因となった……むしろ虐待事件の背景、遠因としてのみ現れる。

別居親が親権を持って虐待がないかチェックするというのはどうやるのか?何でも逐一報告させる、高頻度の面会交流を求める、その際子どもや同居親を質問攻めにする……息の詰まる監視をして同居親と子を追い詰める様子ばかりが思い浮かぶ。

「虐待してるんじゃないか」「虐待するんじゃないか」と決めてかかる別居親との間で、どこにでも虐待の兆候を見ようとする別居親との間で、同居親はどのようにすれば対等な、敵対的でない関係を築けるというのか。安定的な養育環境には養育者を支える環境が必要だが、そんな別居親の存在は全く逆行。

そもそも虐待も親との不和も実親でも婚姻関係下でも起こること。それは親権の所在の問題ではなく、養育者を支える環境、行政等による相談支援の問題。そこをすっ飛ばして別居親が親権を持ち監視すれば虐待を防げるというのは国会議員、しかも元文部科学大臣としてあまりに見識を欠き無責任。

週末不在の夫は、どこへ行ったのかというと、明日、娘とコンサートに行くために前乗りで出かけていきました。仲の良い父娘です。うちは事実婚で、夫は親権者じゃなかったけど、何も問題なく、胸をはって娘の父親だと思う。「できる人には必要なくて、できない人が求める」、それが、共同親権制度。

— 弁護士 小魚さかなこ (@KSakanako) April 13, 2024

親権なかった別居親の私も何も問題なかった。子どもたちと自由に連絡とってきたし会ってきた。元妻から用事あるから面倒見てと言われたりも。学校との話などでも元妻に頼まれて同席したり窓口になったり、今も大学とのやり取りなどしてる。先方も歓迎で、拒否されたことはない。

小泉法務大臣「子どもの利益が何かわからない親はいないと思うんです」に唖然とする後半です。#れっつ炎上共同親権 #共同親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 25, 2024

仁比聡平議員(共産)質疑後半 2024年4月25日参議院法務委員会|七緒 https://t.co/JVlVnqN1K8

ここもまずは子どもの利益を巡る仁比さんの発言をじっくり読みたい。そして、「同居親の養育に問題がありそうな時」という共同親権の仮想ケースは全く非現実的。以下に再掲する。

合意がないが、同居親の養育に不安がある、子との関係が良好でないから共同親権にするという具体的ケースが私も浮かばない。協議で合意できず家裁に持ち込まれていてこう言われるケースはまずDV・虐待を疑うべきだし、同居親と子へのトラウマインフォームドケアが不可欠。

— Masanobu Usami (@usamimn) April 25, 2024

民事局長が答弁した、同居親が親権者として不安、頼りないというのは、婚姻中でも他のひとり親家庭でもあることで、支援、福祉の問題。親権者として不適格ならそもそも親権者になれない。事後にそうなれば親権者変更や親権停止・喪失の問題だし、基本的に離婚時にリスクが見えるからやはり支援・福祉。

— Masanobu Usami (@usamimn) March 22, 2024

だから、民事局長が答弁した、協議で合意できなくても「同居親の養育にやや不安があるとか、同居親と子との関係が良好でないという理由で別居親が子の養育に関わったほうがいいという場合」という仮想ケースには現実性がない。DV・虐待が見過ごされてこう判断され得るのが非常に危険。

— Masanobu Usami (@usamimn) March 22, 2024

DV被害者は離婚したら回復する訳ではもちろんなく、そこからの道のりがまた大変で、継続的な見守り、支援が欠かせない。そこから漏れて孤立してしまうと虐待リスクも高まってしまう。離婚前に支援につながっていない場合、離婚の手続きで接点となる行政や家裁がサインを感じ取ることこそが重要になる。

— Masanobu Usami (@usamimn) March 22, 2024

ひとり親やそのパートナーの虐待が共同親権で防げたかと言えば、そもそも父親がわからない、所在不明・音信不通である、DV・虐待加害者であるといったことで親権者になり得なかった。もっと言えば、虐待の背景要因。同時に、DV加害者こそ「母親失格」「育児に不安」等と言い募るのであり、それ自体DV。

— Masanobu Usami (@usamimn) March 22, 2024

共同親権法案に、「子連れ再婚時の養子縁組に別居親の合意必要」がある。合意なければ家裁審判で、子に利益があることを家裁に認めてもらう必要がある。

— 熊上崇研究室(和光大学) (@kumagamilab) April 22, 2024

結局、養子縁組のために家裁手続きは心身ともに負担が大きいため、結局15歳まで養子縁組しないことが増えるのではないか。

結局、最低でも離婚後共同親権には父母双方の合意を必須要件にしないと。もっとも、合意できる父母はまず共同親権を選ばないけど。私も選べたとしても選ばなかった。

これ23のディレクターに本当に聞きたいんですけど、子どもが何度も連絡しても返事もしてこない親が、共同親権になったら会ったり返事してきたりすると思いますか?それ親権関係ないのわかるでしょう?もちろん子どもはさびしい、つらいでしょう。でもそれ共同親権で解決なんてしない、というのが非常に… https://t.co/9GqwzCggkm

— 弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) (@katepanda2) May 8, 2024

邪推すると、

離婚後共同親権にまともな立法事実がない+推進論にまともな主張がない

→それでも賛否両論ちゃんと取り上げろと上から言われる

→推進側の事例が真実でない可能性があったり(別居親の一方的主張)、同居親への誹謗中傷に当たったりするもの

→放送に乗せられる事例がこれしかなかった

「なぜ、ああいう報道になるか」って言うと、父母が共同親権に「真摯な合意」しそうな父母では、今も、相互に相談ができていて、困りごとが無い。法制化されても、法的にすっきりするだけ。つまり、報道しても、何を伝えたいのか、その価値が分からない。本当に「選択的」共同親権ならね。#news23

— 木村草太 (@SotaKimura) May 8, 2024

共同親権が選べたとしても私は選ばなかった。基本的に元妻からの相談起点で決定に関与していたし、最終的な決定権は元妻というのは当然の前提。子どもとは自由に会い、やり取りしていたし(当然子どもの都合ベース。頼まれて預かったりも)、学校との面会等に請われて同席し、先方も歓迎。

子どもが日々学校でどうしているとか同居していなければわからないし、それをいちいち元妻や子どもに報告させる必要もない。困り事や迷いがあった時に元妻が相談してくる。そこから役割分担で私の方でフォローするということはあっても(成人後だが息子の大学の授業関係は主に私がやってる)。

「そんなことになってるならもっと早く言ってくれれば」ということも確かにあったけど、それは結果論だしね。かと言って、こっちからちょくちょく様子伺いをするのも違う訳で。いずれにせよ、親権が私にもあったとして何か変わったとは想定できない。

むしろ、形式的にも私の署名やハンコが要ることになったら、一々郵送したり、急ぎだったらどちらかが動いたりになってた訳で、それは誰の得にもならない。相談はでき、それで済むんだから。

日々子どもと接している同居親が子の意思とニーズを把握して決定をしようとする。始めから同居親をバカにし下に見ている別居親は耳を傾けず自分が抽象的に考える「べき」論で反対する。これは育児をしている妻としていない夫の間でも起こる。こういう関係の場合に共同決定できるか?子の利益になるか?

こういう場合でも、双方とも「子どもの利益」と言う。でも、一方は個別的事情に即して具体的に言っていて、他方はその個別的事情に耳を傾けず抽象的に言っている。小泉大臣は、父母間の葛藤と子どものことを分けられないかと繰り返すが、現実性がない。

共同親権推進派はDV加害を否認、否定し、正当な理由があるDV避難、子連れ別居を「実子誘拐・連れ去り」だと、また共同親権反対の弁護士が手引きし、加担していると断じる訳だよ。それを前提事実にして「子どもの利益」を言う。その前提が違うという声に耳を傾けず、前提事実の議論が成立しない。これでどうやって共同し、子どもの利益を図れるのか?

共同親権推進派はDVを否認、否定し、正当な避難、子連れ別居を「実子誘拐・連れ去り」と、共同親権反対の弁護士が手引きし、加担していると断じる。それを前提に「子どもの利益」を言う。その前提が違うという声に耳を塞ぎ、前提事実の議論が成立しない。どうやって共同し、子どもの利益を図れるのか?

微妙に言い方を変えながらほんと無責任。「直ちに面会交流や養育費の問題が解決するわけではないが、離婚後も双方が親であるとの意識を醸成できる……現行制度では子どもの成長に関わりたくても、片方の親は法的に責任を持たないので関係が途切れてしまうことがあった」

離婚し親権がなくても、「法的に」実親子関係が切れることないし、「法的な」扶養義務も消えない。どちらも例外はない。棚村教授は言い方を変えて余計に根拠のなさ、いい加減さが際立つことを自覚しているのだろうか。

共同親権推進派は親権に民法上の定義を超えた象徴的、精神論的な意味を付与するのだが、離婚しても民法上実親子関係が絶対に切れず扶養義務もなくならないことには何の意味も付与しない。このダブスタはほんとに不思議。

そもそも法的に実親子関係が消滅するのは特別養子縁組の場合のみ。俗に「親子の縁を切った」ということには法的な裏付けはない。法的には相続廃除や遺留分放棄で限定的に意思表明ができるのみで法的な縁は切れない。酷い虐待や暴力を受けても法的には親子の縁を切れないことに絶望する人もいる。

「実子連れ去り/誘拐」の欺瞞、認知の歪み

政府側が共同親権推進派の議員の主張を真正面から否定して怒らせることを避け、一般論の形でリップサービスをし、あるいは要求や懸念に対応しているというアリバイにしている。そうして言ったりやったりしていることが共同親権推進派に都合よく利用されてきている。それが独り歩きして誤解が膨らむ。

DV・虐待があったかどうかという個別的具体的事情が肝心なのであって、一般論として刑法と「実子誘拐・連れ去り」を論じることに全く意味がないし、むしろ一般論として言えば、DV・虐待加害者に加害の自覚がなく逆に被害者意識すら持つことが多いということこそ重要なんだよ。

国会で、子どもを連れ去って面会させないのはDVに該当する旨の答弁を民事局長がしており、愕然とした

— Kazuko Ito@HumanRightsNow 伊藤和子 (@KazukoIto_Law) April 6, 2024

改正DV防止法でも大声で怒鳴る、罵倒・侮辱、説教等のモラハラは、脅迫を構成しない限りDVにならないとされる

女性がこれらを主張してもDVと認められず耐えかねて子連れ別居したらDVと言われるのか

正確には、「特段の理由なく」連れ去り面会させない場合は精神的DVに当たり得るという答弁。個別具体的事情に照らして判断される。米山さんが釘を差してくれたが、DVと認められるのはレアケースということ。ただ、一般論として要件に該当すればという話を共同親権推進派がミスリードしているから警戒。

日本では殆どの場合犯罪ではありません。そして日本では、多少改善したとはいえ育児の多くを母親が担っていることが多く、父親に子供を託していけない家庭が現実に少なくありません。子連れ別居を否定したら、別居自体が困難になります。そう言う日本の現実に、余りに無知なのは貴方ではありませんか? https://t.co/9fqFVavWov

— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) April 8, 2024

DV・虐待からの避難としての子連れ別居と「単なる」夫婦喧嘩や妻都合での子連れ別居は分けないとならないし、後者も子どもを連れて別居することが子どもの利益に反するかの問題。共同親権推進派が犯罪にしたい、夫の許諾が必要と言うのは前者のDV・虐待があるケースで、そのDV・虐待を否定・否認する。

共同親権の可否、子連れ別居の可否を巡る議論での共同親権推進派のトリックは、「DV・虐待ケースは別」としてDV・虐待がない場合の一般論を主張するが、DV・虐待を否定・否認しているケースに留保なくその一般論を当てはめること。そもそもDV・虐待の定義も狭い。

共同親権推進派が問題にする「実子連れ去り/誘拐」は「同居親が連れ去った」と主張されるものだがそのほとんどがDV・虐待ケースであって連れ去り/誘拐に当たらないもの。むしろ、通常問題となるのは《別居親が》同居親の下から連れ去る、面会交流中にそのまま連れ去るというケース。

そして、別居親が子を連れ去ったり、同居親に対して子を引き渡すよう求めたりするケースではしばしば「同居親が虐待をしている」「親として不適格」等と主張されるが、それは自身のDV・虐待を否定・否認する別居親の主観、歪んだ認知であってポスト・セパレーション・アビュース。

以上は結局、離婚後共同親権導入の立法事実があるのかという話につながる。親権の内容と無関係なことや766条の範疇のことが列挙されている上に、共同親権を求める声の多くがDV・虐待の否定・否認やDV・虐待の狭い定義に基づいている。それらは立法事実に含めてはならない。

あのさあ…。肝心なのは赤線引いた条件部分、しかも、全て満たした場合に該当する「可能性も」「あり得る」とさらに慎重に答弁。DV・虐待からの避難は当然に該当しないが、DV・虐待加害者がその加害を否認するから「連れ去りだ」「DVだ」と騒いでるだけ。この答弁をまともに読めないのも認知の歪み。

これさあ、自分たちの主張に不利になる部分もしっかり引用して自ら反証しているのに、それに気づかず勝ち誇っているのよね。共同親権推進派も暇空らもこのパターンが多い。それだけ認知が歪んでしまっている。

4月9日の法務委で寺田学さんがきっちり確認してくれたのがこのこと。歩きながら聴いていて「よし」って何度も呟いてた。そして、DV・虐待等の理由がある子連れ別居であるにも関わらず、「連れ去り」「誘拐」「DV」などと誹謗中傷することは、一般論として人格尊重義務違反というのが小泉大臣答弁。

あのさあ…。肝心なのは赤線引いた条件部分、しかも、全て満たした場合に該当する「可能性も」「あり得る」とさらに慎重に答弁。DV・虐待からの避難は当然に該当しないが、DV・虐待加害者がその加害を否認するから「連れ去りだ」「DVだ」と騒いでるだけ。この答弁をまともに読めないのも認知の歪み。 pic.twitter.com/Bbru9WK8yj

— Masanobu Usami (@usamimn) April 8, 2024

共同親権推進派がやっていること。しかも役所が体よくいなしたに過ぎないのを「実子誘拐を自治体が認めた」と騒いでいる。要は「実子誘拐は未成年者略取誘拐罪に該当するものであれば重要な事案と認識」と言ってるだけで、構成要件に該当すればという一般論。推進派の言う「実子誘拐」ではない。

共同親権推進派がやっていること。しかも役所が体よくいなしたに過ぎないのを「実子誘拐を自治体が認めた」と騒いでいる。要は「実子誘拐は未成年者略取誘拐罪に該当するものであれば重要な事案と認識」と言ってるだけで、構成要件に該当すればという一般論。推進派の言う「実子誘拐」ではない。

見てこれ。片っ端から自治体に圧力かけようとしてるのよ。各自治体はかわしているのだが、それも歪めて利用する。というか、本当に前向きな回答があったと思ってるらしい。

同居親や子どもを縛りたい、思い通りにしたい者ほど共同親権を求める。言葉の上ではそのことは否認し(自覚なく)、「子どもの利益」と言うが、それは「別居親の信じる」「別居親の価値観、『正しさ』に沿った」ものでしかなく、同居親の考えは劣ったものと決め付けている。

このことは、共同親権推進派の同居親、DV・虐待被害者、その弁護士・支援者に対する攻撃、侮蔑、決めつけといった言動に如実に表れている。そこに加害者性、支配欲、コントロール欲、誇大感・優越意識を見ることは容易い。そのことに気づいていないのは彼ら自身。

子と会うための「近道」は同居親を「連れ去り犯」などと罵倒し、親としての不適格性などを言うことではない。自らの加害性と向き合い、認知の歪みに気づき、責任を引き受け、思考と行動を修正し、同居親と子から信用、信頼してもらえるようになること。「近道」だが時間は必要。それを受け止めないと。

ね、どうやって親権を共同行使しろと。

法務省民事局長答弁を悪用するのが共同親権推進派。「DV等の事情が全くない不当なものであって誘拐罪の要件を満たす場合」という前提条件を捨象してこう叫ぶし、DVの否認や定義の切り詰めによって加害者-被害者関係を逆転させているのよ。そして、認知が歪んで話が全く通じない。

これもそう。このように認知が歪み加害性、暴力性を否認する加害者あるいは加害者親和的な者たちが求める共同親権や共同養育計画にはリスクしかない。また、既に自治体や事業者にこのような圧力をかけているが、民法改正案が成立したら正当性を得たと勘違いし攻撃性、陰湿性を強めるだろう。

「自分たちに認知の歪みはない」という認知の歪み(このポストの後、認知の歪みがないことを見せていこうと繰り返している)。だいたい、DV加害者の認知の歪みはここで急に言われた訳ではなくずっと指摘されてきたというか、中核的な問題として強調されてきたこと。

いろんなことが詰まってるし、無意識が出ちゃってるよ。このあたりの場面が批判されているのは、木村さんが指摘した「DV被害者への嘲笑」そのものだからで、議論の本質。個人攻撃ではなく典型例だし、個人攻撃を常套手段とするのは推進派。何より、嘲笑だったことを認め、さらに嘲笑している。

そして、まさに加害者的な認知の歪みとパラノイア的な被害者意識。西牟田も、共に行動している森めぐみもこのパターンでの個人攻撃を繰り返している。おそらく「正当な批判」と誤認して。他方、自分が正当な批判を受けるとそれは「個人攻撃」「誹謗中傷」。ほむらとか、さらには暇空とかにも共通する。

共同親権推進派も暇空・暇アノンも、加害性、暴力性、差別性を否認しながらどれだけ酷い言動をしてきたんだよ。どれだけ人を傷つけ、恐怖、不安に陥れてきたんだよ。どれだけのものを阻害してきたんだよ。損なわれた生命、健康があるんだよ。いつになったら自分の姿を直視し、責任を引き受けるんだよ。

国会傍聴している共同親権推進派が歪曲、ミスリードを垂れ流すわ、いろんな人に絡んで回るわってしてて、しかも自分の誤認、誤解に本当に気付いてないようで自信満々、上から目線だから、審議が進むほど推進派の誤った言説が増幅されているという。でも、マスコミもそんな主張を取り上げちゃうから。

民事局長答弁「〈親権争いを有利に進めるという目的での〉子の奪い合いという事案には一定の効果があるのではないか」は、子連れ別居一般、ましてやDVからの避難について述べたものではない。そして、同じ古庄議員への次の答弁で解釈は明確。

民事局長「『子の連れ去り』と言われるような事案でもいろいろなものがあるかと思います……急迫の事情がある場合はDVからの避難あるいは虐待からの避難として単独行使をすることができますので、それが何か〔同居親に〕不利益に評価されることはない」。

小泉大臣「DVから避難する場合のように、これ特段の理由ですよね。子と共に転居することに相当の理由があり、またこれによって別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合には、DVと評価されることはない」

DVを否認して「連れ去りだ」「精神的DVだ」と責めるのは逆に人格尊重義務違反。

音喜多の速記を読んで改めてムカついている。共同親権推進派は、「連れ去り」「面会交流拒否」が新設の人格尊重義務・協力義務の違反になって相手に不利になるとはしゃいでいる。実際はそう言うことが人格尊重義務違反になり彼らに一層不利な事情となるが、認知が歪み加害を否認しているから顛倒。

共同親権推進派は民法改正案の条文を悪用・誤用して「『実子誘拐』は人格尊重義務・協力義務違反」ってキャンペーン張ってくるよ。彼らはDV・虐待からの避難としての子連れ別居を「誘拐」「連れ去り」と呼び、民事局長答弁を悪用・誤用して「精神的DV」と呼ぶ。

DV避難等の理由のある子連れ別居は当然別居親側に帰責性がある訳だが、にも拘らず、こうやって同居親を非難することこそ人格尊重義務違反。それは答弁でも明確にされた。でも、それが自分たちに当てはまるとは思っていない。認知の歪みだが、それもまた誹謗中傷と言う。

共同親権導入の立法事実の欺瞞

報道でも無批判に引かれる「少子化や共働きの増加、男女ともに育児を担う考え方の浸透といった社会の変化」(9日付日経)は離婚後共同親権導入の立法事実ではない。未だ「親権」の内容が理解されないまま「共同」の語の印象先行で話がされるし、法制審の審議もその基調で進んだ。3年かけようが拙速。

法務省説明資料では「離婚後の子の養育の多様化を踏まえ」と共同親権導入の立法事実であるかに記載。養育の多様化と親権の所在は関わりがなく、民法766条に基づき離婚後の父母間の役割分担や協議のあり方についてどう合意し定めるか。この点に関して766条で「監護の分掌」が新規に例示される怖さ。

4月2日法務委、公明党は答弁で明確になったで押し切ろうとしているんだな。そしてmネットを引くという。ここは大口・枝野委員への大臣答弁もそうだが離婚後共同親権の立法事実でないものをスルっと含めている欺瞞。

共同親権の議論でもそうだけど、子ども・子育ての議論を大きく歪めてしまっているのが、建前としてのかつ作られた伝統としての家族主義なんだよね。養育者が実親である「べき」ということではなく、安定的な養育環境とそれに含まれるものとしての養育者を支える環境が重要。

未だ高度成長期の夢よもう一度的な言説、政策が根強く、また1960年代への郷愁・憧憬が見られるが、その時期の家族像を制度化する「日本型福祉社会」論がずっと基調にあり、安倍政権以降その志向がまた強まる傾向にあるのは閉塞、反動でしかないのよね。

子どもに安定的な養育環境をどう確保するか、そのための実親の責任はどうあるべきか、実親が離婚や別居した場合にその責任と果たし方をどうするのかが本来の論点なのに、親権という古い概念で論じ、しかも法にはない象徴的な意味と機能まで込める。だから、時間をかけても拙速なんだよ。

親権の権利的側面はあくまで第三者に対して子どもの権利・利益を守るためのものであって、子どもや(元)配偶者に対する権利ではない。そこが履き違えられているから、離婚後共同親権がDV・虐待加害者に拒否権、介入権、支配権を与えることになる危険がある訳で、これを防ぐことが絶対条件。

共同親権が必要なケースを考えてみると、予め両親に法定代理権を付与すべき場合ぐらいしかない。親権者が長期出張や海外赴任であるとか、子が寮に入っているとかで、親権者に速やかに連絡がつかないことが多いという場合。でも、復代理人の選任ができるから共同親権が必須のケースはないように思う。

法定代理権以外は基本的に民法766条の範囲で対応可能な訳で、やはり共同親権は誰のため?ということに帰着する。DV・虐待加害者である別居親が支配権、介入権を握るということの他には、「親権あるから子どもに責任持ちましょうね」という法的実体のない象徴的な意味しかない。

離婚しづらい社会が健全というのは「日本型福祉社会」の理想だよね。子のケア、(義)親のケア、孫のケア、もちろん夫はずっとケア。女性の無償のケアを使い倒す「理想の家族」。

戦後の高度成長期を挟んだ時期に成立し制度化された「男性稼ぎ主-主婦」の家族体制・モデルが「伝統」として規範化され、さらに10年代以降三世代同居の促進のような形でも政策化されている。欺瞞的な家族観を奉ずる保守と新自由主義の醜悪な結託でもある。

3号被保険者問題も〇〇円の壁問題も「日本型福祉社会」という女性の無償ケアワークを利用する体制の産物で、「主婦優遇」か否かとかその是非とかは疑似問題、疑似対立。無償労働負担が女性に圧倒的に偏り、それが前提とされ当てにされ、3号や扶養者地位という形で極めて限定的にしか評価されない。

そういう背景、流れがある中で「離婚しづらい社会」かよって話であるし、DVの本質である支配への欲望を如実に表すもの。

1.私の語彙力が乏しい為、ご心配やご迷惑をおかけし申し訳なく存じます。また、私の本来言いたかったことを代弁して下さる方も多く、心から感謝致します。長文ですがご一読下さい。

— 谷川とむ【衆議院議員 自民党大阪府連会長 大阪19区】 (@Tom_Tanigawa) April 8, 2024

私は子どもの最善の利益を考えると、親子間も夫婦間もともに仲良く離婚しなくていい社会が一番健全だと考えます

↓続く

「家族みんな仲良く」の抑圧性、支配性も、それがDV・虐待と地続きであることも、非行や自傷等の「問題行動」として現れることも理解していない。DV・虐待ケースでの子連れ別居と特段の理由なく子の利益を害する連れ出しとを一緒くたに「連れ去り」と言う。何よりDV・虐待加害者は否認することを無視。

新自由主義、自助、自己責任によって社会が荒廃し不満が膨らむ、その矛先が向かう、あるいは逸らされるのが「弱者」「マイノリティ」攻撃であるし、ある意味積極的に吸収するものとして称揚されるのが愛国心・ナショナリズムであり家族主義。

答弁では何度も面会交流と親権は別と言われているのだが、今日も維新・池下議員は結びつけて情緒的に訴えていたし、ここまで質問した共同親権推進派の議員もそう。当然SNS上の推進派も。そして「実子連れ去り/誘拐」の連呼。立法事実に関わる基本的なことで誤解が振り撒かれていて採決日程?てことよ。

今日維新・美延議員は親権単独行使が認められる範囲が広くなり過ぎたら意味がないと質問(答弁は条文から広げることは考えていないといなした格好)。面会交流と結び付けて共同親権を求める推進派が隠さないのは手にした親権を同居親に対する拒否権、介入権、支配権としたいという意図あるいは欲望。

寺田さんの質疑で明確になったのは、同居親を「実子連れ去り/誘拐」「虚偽DV」と非難する別居親は共同親権者になれないこと(わかっていたが審議の場で事実上明確になった)。ところが、DV・虐待を否定、否認する別居親らは、「連れ去り」等と訴えていることが一緒くたにそう言われたと怒っている。

以上書いている通り、離婚後共同親権の立法事実がほんとなくてね。「離婚後の子の養育の多様化」に対して共同親権でなければならない理由が全くない。しかも、多様化と言いつつ、異性間法律婚を前提にしたものでしかない。

逆に、共同親権推進派の「DVの本質は支配」であることを露にする言動がますます可視化されていて、「反立法事実」=離婚後共同親権を導入してはならない事実の方が明確に揃っている。それは、印象操作、信用毀損で状況、文脈をコントロールしようという彼らの常套手段を含めて。

親権行使の範囲について

仁比議員の法務委質疑での法務省答弁が驚き。離婚後共同親権の場合の別居親の同意等の必要性の有無は基本的に各法所管府省庁頼みで、今のままでは法案審議前に明らかにならず、質疑で一々確認しなければならなくなる。それは不可能。政府として審議前に一覧として出すべき。

こども家庭庁答弁の通り、子ども子育て支援法上の「保護者」は「子どもを現に監護する者」。他法でもこの定義、解釈を原則とすべきだが、それでも、共同監護、監護の分掌、監護者の定めがない場合に混乱、紛争が起こり得る。このような細部こそ問題になる。明らかでないままに法案審議は進められない。

まず、各法上、親権者、法定代理人、監護者、保護者といった形で求められる同意等について、単独ですることができる「監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使」に当たるか否かが明確にされ、当たらない場合に、別居親の同意等を要するのか、同居親のみで足りるのかが明らかにされるべき。

4月2日法務委で枝野さんが鋭く追及し民事局長がグダグダだったのはここ。このグダグダぶりでは施行後大混乱になる。審議中に全部明確にすべきこと。

離婚後共同親権の場合の医療上の親権者の同意の扱いについての道下さんへの厚労省答弁、全然明確でない。継続的な治療とか段階的に治療を進める場合など緊急性、急迫性があるとはっきり言えない場合など、どうなるのか。別居親の同意が取れるまで治療を保留して悪化したらどうするのか。

後から「俺は同意していない」「聞かれたら反対していた」となること、そのリスクを回避するために必要な事項以外でも一々報告したり了解を求めたりせざるを得なくなること、相手方もリスク回避のために共同親権者の同意を不必要に求めること、こういうことが重大な懸念。

パスポート、医療と具体的に問うても曖昧さが残ったのが今日の質疑。この調子で一つ一つ潰していかなければならないが、そうしたとしても明確にならないことも確実。DV・虐待加害者が共同親権者にならなければ懸念は減るが、そこも担保できないことが改めて明白になった。

今も「そんなことしたら養育費出さない/減らす」と親権行使に介入がされる。無関係な養育費すら人質に取られるのに、親権を与えたらどうなるか。不当な介入を排除する最後の拠り所となる親権が事実上無効化されかねないし、一々弁護士立てたり家裁に持ち込んだりで疲弊する。当然子に不利益が及ぶ。

共同親権で監護者が指定されていない場合又は共同監護の場合、日常の行為に関して父母が別々の意見を持ち各々独立に矛盾する行為をするということが起こり得、相手方が混乱し、当然子の利益が害されることが危惧される(いわゆる無限ループ問題)。

相手方からすると、例えば、日常的に接していない別居親から連絡があり、あるいは事情を把握していて、別居親の行為を拒もうとして「自分は親権者だ」と言われたら対応に苦慮するだろう。

適切に共同親権者となった別居親であれば、いきなり相手方に連絡はせず、まず同居親と話して意見のすり合わせを図るはずだ(もっとも、それができる父母が共同親権を選ぶとは思えない)。不適切であるにも関わらず共同親権者になった別居親は、相手方を困らせることを厭わず我を通そうとするだろう。

結局、①DV・虐待加害者など不適切な者が共同親権者になることをいかに防げるか、②すり抜けるリスクはなくせないから父母双方合意を共同親権の必須要件化、③混乱防止のため監護者指定の義務化、④それでもなお生じ得る混乱防止のため「日常の行為」の明確化と相手方保護策。

法制審以来、離婚後共同親権は「DV・虐待ケースは除外」と当然のことのように言われるが、予めDV・虐待ケースを除いて議論することが誤り。DV・虐待ケースに当たるかの判断がまず問題となり、すり抜けて共同親権が適用されることが強く危惧されている。

— Masanobu Usami (@usamimn) April 13, 2024

ここまでして離婚後共同親権を導入する意義は何?って話に結局戻る。

この件に限らず森めぐみが何を言ってるか、というよりどんな理解をしてこうなるのかがわからない。小泉大臣はループをどう防ぐかは答えず、ループが起こり得る前提で、それが父母の協力義務等に違反し得るという事後の視点でのみ答弁。防ぐための監護者指定の問いも「防ぐための」を捨象して一般論。

プールループ問題。

— 木村草太 (@SotaKimura) April 19, 2024

「婚姻中にも生じていた問題です」っていうのは、そりゃそうなんだが、「離婚しても終わらない」ってことについて、どう考えているのか聞いているんだよね。

ループは「婚姻中でも生じ得る」はその通りだが、それは夫婦関係の悪化。意見調整ができないままバラバラに学校に連絡し考えを通そうとする状態は基本的には破綻の危機。父母双方の合意を要件としない離婚後共同親権は、それが初期状態の場合でも家裁が決めてしまい得る。

裁判離婚における共同親権は父母双方の合意を必須要件とすること、協議離婚における共同親権の真摯な合意を確認する手続きを設けることは最低限必要だ。また、離婚前に父母の親権行使が矛盾する事態が生じていた場合には、離婚後共同親権は当然適用し得ないことも明確にされるべき。

合意なしに裁判離婚で共同親権が強制された場合や協議離婚で共同親権に合意せざるを得なかった場合に、父母の親権行使が矛盾する無限ループ・プールループ問題が生じるリスクが高い。一方親が親権行使した後に他方親が相談、確認なく矛盾する親権行使する事態は共同親権が不可能であることを示すもの。

無限ループ問題が生じることは親権の共同行使が不可能であることを示し、子の利益が害されるということであるから、このような事態が起きた場合は単独親権への変更事由となるはずだ。このことも政府は明確にすべき。

離婚後単独親権が合理的なのは最終的な決定権と責任の所在が明確なこと。相手方が混乱することも決定が矛盾又は遅延し子の利益が害されることも防がれる。親権行使に関して父母がどう相談、協議するかは民法766条に基づき、各ケースに即して柔軟に取り決められるから単独・共同親権の問題ではない。

衆で米山さんが詰めたが答弁に曖昧さが残ったのが共同親権の場合の未成年者取消権。子が親の同意なく高額な買い物をし同居親は追認しようとしたが別居親が取消した場合。逆に同居親は取り消そうとしたが別居親が追認した場合。別居親が相談なく行使した場合など、事後的に濫用と評価され得るとの答弁。

ちゃんと話し合いができ双方理解の上で合意して共同親権になるのであれば上のような問題は生じにくく、子の保護に資するだろう(そういう父母は共同親権を選ばないだろうが)。問題は合意がないまま、あるいはコミュニケーションが取れない関係や別居親が同居親を尊重ない関係で共同親権になった場合。

いや、そういう場合は共同親権にならないというのはあくまで建前の話で、そのすり抜けをどう防ぐのかは結局家裁丸投げなのが現法案でありここまでの答弁。だから、無限ループの懸念も払しょくできない。

本村議員が、今話題の無限ループと子どもの髪型は共同行使の範囲なのか問題について質疑してくださったので文字起こししました。#れっつ炎上共同親権#共同親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 23, 2024

本村伸子議員(共産) 2024年4月23日衆議院法務委員会|七緒 https://t.co/WxwwzhMDbX

七緒さんいつもありがとう!本村さん衆でしっかりフォローありがたい。参本での石川大我さんへの答弁と同じ。無限ループ発生の可能性は否定できず、事後的な適否の判断になる。敵対的な別居親が同居親を飛び越えて相手方に行為をすることを予め防ぐことはできない。合意のない共同親権の大きなリスク。

これも法律論としては明確なのだが、問題は敵対的な別居親が同居親の権利濫用だと訴えてくることも、相手方に取り消せと迫ることも十分想定されるということ。そうすると、同居親は単独行使できる場合でも別居親にお伺いを立てるとか、相手方も親1人名義の契約に慎重になるとかの弊害が生じ得る。

結局、合意なき共同親権が法律上可能で、かつDV・虐待など共同親権に適しないケースのすり抜けを防ぐ担保がない中では、子への不利益が生じても事後的に救済するしか方法がなく、かつ時宜を逸して回復ができない恐れが十分にあるということ。

本日の衆・法務委員会、寺田議員の文字起こしです。テーマは人工妊娠中絶とDVについて。#れっつ炎上共同親権 #共同親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 23, 2024

寺田学議員(立憲) 2024年4月23日衆議院法務委員会|七緒https://t.co/5fukNCaCRD

寺田学さんも徹底したフォローをしてくれている。まず中絶のことについては粘り強く重要な答弁を取ってくれた。ただ、合意なき共同親権で別居親が同居親を訴えるリスクは排除できないことがやはり問題として残る。

ここがどうしても理解できないところ。原則を明確にした点はいいのだが、どうしてそんなに頑なに合意なき共同親権の余地を残さなければならないのか。仮想ケースは全く非現実的なのだが、この余地が残される限りDV・虐待ケースがすり抜ける懸念は一向に払拭されない。

この答弁も原則は明確で、DV・虐待加害者の安易な言い逃れを許さないという趣旨であるが、問題はそれに適う運用を家裁ができるのかということ。法律上家裁を縛る要件は「おそれ」の有無ということだけでは懸念が払しょくされない。法文上、合意を必須要件とすることが不可欠。

共同親権への父母双方の合意がない場合でも親権の共同行使ができる、親権行使を巡る矛盾、対立が子に不利益を及ぼすことはないとなぜ言えるのか。衆の法案審議でも一向に明らかにならなかった。単独行使ができない場合程コミュニケーションが必要になる。単独行使についても事後的な紛争が生じやすい。

福島議員の質疑前半の文字起こしです。

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 25, 2024

福島みずほ議員(立憲)質疑前半 2024年4月25日参議院法務委員会|七緒 https://t.co/gOrkL7BhRE

だから、非親権者の別居親が最終的な決定権を持てないことの不利益って何?同居親が最終的な決定権と責任を持ち、その決定過程に別居親が参与する。それで不都合は生じないし、子どもの法的地位が安定し利益が守られる。対第三者で必要ならば復代理人で十分。

これもずっと答弁はすり替えている。福島さんも誰も要件を拡大しろとは求めていない。法制審での議論、《法務省の説明を的確に反映した文言》とすべきで、「急迫の事情」という文言では《狭く受け止められて》《混乱が生じる》と懸念されている。

福島議員の質疑文字起こし後半です。#共同親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 25, 2024

福島みずほ議員(立憲)質疑後半 2024年4月25日参議院法務委員会|七緒 https://t.co/sB8BHWROFx

福島さんが具体的に確認。結局、別居親が敵対的であれば、一々家裁に行かなければならない。あるいは、「急迫の事情」に該当する場合は単独行使できるが、「濫用」だという別居親からの訴えのリスクを負うことになる。同意なき共同親権は、このような大きな負担とリスクとセットになる。

予想外の答弁に思わずさら問いしちゃった与党議員の質疑の文字起こしです。#れっつ炎上共同親権 #共同親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 25, 2024

友納理緒議員(自民)質疑前半 2024年4月25日参議院法務委員会|七緒 https://t.co/YbmMvoTWIW

親権単独行使の「急迫の事情」「日常の行為」を具体的に問うたが、転居は同一学区内でも日常の行為にならないと明確に答弁。日常行為の範囲、基準がなお混迷。別居親にとっての日常行為の外延も不明瞭。監護者指定がない場合と同居親のみが監護者の場合で異なるのかも要確認。全然収斂しない。

単独行使の範囲内か不明であれば同居親も、行使の相手方も困る。判断がつかず相手方が保留することもあり得る。別居親から相手方が抗議されたり同居親が訴えられたりするリスクもある。他方、別居親が行使してしまうこともあり得る。別居親が敵対的な場合、何がトラブルになるかわからない。

そして、答弁はやはり協力義務違反、親権者変更という事後的な話になってしまう。混乱、トラブルの未然防止が「ガイドライン」で図られる保証はまったくない。

与党議員からも子どもの意見表明権を入れるべきだという意見が出た質疑を文字起こししました。#れっつ炎上共同親権 #共同親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 25, 2024

友納理緒議員(自民)質疑後半 2024年4月25日参議院法務委員会|七緒 https://t.co/ADSihe9aTf

非合意強制型の共同親権の場合、親権単独行使を巡って無限ループだけでなく様々な形のトラブルが予想できてしまうし、未然防止策がない。行使の相手方の慎重対応さらには萎縮もあり得る。負担を被るのは同居親だし、何より子どもの利益が害される。個々の行使場面だけでなく、常に緊張を強いられる。

黙示の同意の問題は婚姻中と同じというのはミスリード。婚姻中・同居中の場合と、特に合意なき共同親権の場合とを同列に扱えない。敵対的な場合には、黙示の同意はなかったと訴えてくることがあり得る。ここも「個別具体的な事案に即して」との答弁。これでは同居親も相手方も不安定な立場に置かれる。

結局、理念先行で具体的な検討を欠いたということはもちろん、DV・虐待加害者の認知、心理、思考、行動を理解し考慮していないから、こんなに穴だらけ、リスクだらけの制度が提案されてしまっている。それなのに「DV・虐待ケースは除外」と軽々に言われている。

日常事項は除外するといいつつ、子の生活に重大な影響を与えうる場合は日常事項から外されるなら、例外規定にする意味ないと思う。日々の出来事が、子の生活に重大な影響を及ぼすことってあるわけで、モラハラの人はそういう言いよう得意でしょう?legal abuseの武器を無限に与えてしまうと思うわ。 https://t.co/Bx67HWzds7

— 弁護士 小魚さかなこ (@KSakanako) April 26, 2024

加害的、敵対的な別居親は、日常行為とみなして同居親の頭越しに単独行使をすることもできれば(→無限ループ)、重大事項とみなして拒否権を発動したり同居親の単独行使を権利濫用と訴えたりできる。これらに対しては、協力義務違反、親権者変更という事後的な対処策しかないし、それも消耗になる。

昨日の牧山議員の質疑の文字起こしです。

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 26, 2024

DV事例について熱心に聞いてくださっています。#れっつ炎上共同親権#共同親権を廃案に

牧山ひろえ議員(立憲)質疑 2024年4月25日参議院法務委員会|七緒 https://t.co/FUCsGjRfVA

七緒さん言う通り重要なやり取りばかりなので、全部は拾えないがまずここ。米山さんは分かって答弁しているが、「急迫の事情」や「日常の行為」だけでなく親権単独行使については国民への周知以前に、審議が進むほど不明瞭になっているのが現状。どうするのこれ?

結局家裁丸投げになる訳だが、その家裁が加害者のアセスメントができるか、トラウマインフォームドケアに習熟しているか。実態は遥か遠くて、裁判官、調停委員らの抱く家族規範、家族像、性別役割意識に基づく押し付け、誘導の例も、「聞かれない」という同居親や子どもの無力感も多く報告されている。

だから、DV・虐待加害者がすり抜けて共同親権者になってしまったら、事後的な対処策しかなくて、そんなものは「予防措置」とは言わない。害された子どもの利益はしばしば回復困難・不能になるし、同居親に大きな負担がかかり疲弊する。人格尊重義務、協力義務は認知の歪んだ加害者の歯止めにならない。

ずっとこれなのよ。DV・虐待ケースを「どうやって」除外するかを具体的に答えられない。牧山さんのこの問い方でも答弁が一般論というのは、はっきり言ってやる気がないか認識がない。

ここも酷いところで、附則修正で協議離婚の場合の真意性確認が盛り込まれたけど、共同親権への合意が真意でなくても、親権者変更の審判で単独親権になるとは限らない。

牧山さんは衆の審議と参本踏まえて聞いているんだよ。それが全然深まらない、具体性のない答弁の連続。事実上何も噛み合ってないのよ。これでは何の担保にもならない。離婚後共同親権ありきで法文も答弁もふわふわしていて、全然危険が排除できない。

「日常の事項として共同親権の対象外となる事項をガイドラインで明らかにしろ」というんだけど、明らかにされるガイドラインは、平たく言えば、「配偶者の許可を得ないと違法になること」が明確化されることになり、それが婚姻中にも適用されるわけで、守らないと違法となりますが大丈夫でしょうか。

— 弁護士 小魚さかなこ (@KSakanako) April 27, 2024

しかも、日常生活のありとあらゆることについて場合分けして、それでもグレーゾーンが残る。膨大活曖昧なものになりガイドラインとして役に立たない。そもそも、それをまとめることからして困難では。

森めぐみは法案読めといつもバカにしたつもりでいるけど、自分が理解してないんだよね。これもきっと824条の3の誤読。あと、無限ループを語呂でプールループってみんなで言いだしただけなのに何故か誤解してバカにしてる😂

へ???

民事局長「転居でございますが、その移動距離にかかわらず、通常、子の生活に重大な影響を与え得るものでありますため、御指摘のような同一学区内の転居も含めて基本的には日常の行為には該当しないものと考えております」

友納委員の問い直しに対する、

民事局長「転居ですので住所の変更をもちろん伴います。したがって、住所の変更をいたしますと、基本的には子の生活に重大な影響を与え得るものというふうに考えますので、基本的には日常の行為には該当しないというふうに考えておるものでございます」

これをアクロバティックに読んでる???

森めぐみが誤読している、民法改正案824条の3は

「第766条……の規定により定められた子の監護をすべき者は……親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で……居所の指定及び変更……をすることができる」。

居所指定権が必ず単独という規定ではない。

もう、すごいね…。そして、共同親権推進派の誰も指摘できないようなのも。

①同居親が監護者又は居所指定権者に指定されていない限り、

②転居は近距離でも「日常の行為」に当たらないため、

③すべからく共同親権者たる別居親の同意を要する。

①について、法案では監護者指定が必須となっておらず、②③について、25日の民事局長答弁で明言されたというのが現地点。

1. 共同親権への父母双方の合意が必須要件でない

2. 監護者指定が必須となっていない

3. 親権単独行使に係る「急迫の事情」及び「日常の行為」の判断基準及び範囲が依然として不明瞭

1と2があるから3が共同親権の大きなリスクになる。そして、3を考えると1と2が解決しないことには大混乱ということ。

ここまでの法案審議からすれば、「急迫の事情」と「日常の行為」について、日常生活のありとあらゆる場面について、いくつもの場合分けをした分厚いガイドラインを作らなければならない。それでもなお「個別の事情による」という注釈がつく。そんなものガイドラインにならないし、作れないよね。

小魚先生なども指摘しているが、親権単独行使の規定は婚姻中も当然適用される。だから、特に関係が悪化してきた場面やDV状況では、ガイドライン違反で訴えられるとか、離婚に際してガイドライン違反が不利な事情として主張されるとかがあり得るし、そもそも「配偶者管理マニュアル」化しかねない。

離婚後共同親権への父母双方の合意を必須要件とし、監護者指定を必須とすれば、ガイドラインは「急迫の事情」と「日常の行為」の原則的な判断基準と代表的な例示で足り、業界ごとに周知していけばいいだろう。かつ、「急迫の事情」も法務省の説明に即して「子の利益のために必要かつ相当」とすべき。

民法上の正当防衛及び緊急避難における「急迫」とは「危難が現に存在しているか、少なくとも間近に迫っている場合」とするのが判例や学説の標準的立場。法務省の説明はいわゆる「継続的危険」を含むものになるが、この解釈が採用された判例はない。

同居親の単独行使が「急迫の事情」に当たらず権利濫用であるとして別居親が訴えることも想定されるが、民法改正案における「急迫」が裁判所において法務省の説明通りに解釈される保証はない。その危険を冒してまで「急迫の事情」の文言を維持するのかが問われる。

「別居親の居所指定権」?????

— ふられぼん (@flarebonkapuka1) May 5, 2024

「居所指定権を認めない太田弁護士の支配欲」????????

#共同親権推進派の正体

#共同親権は危険

#共同親権を廃案に https://t.co/7yuAABpxdu

元々は森めぐみ自身の824条の3の誤読と民事局長答弁の誤解から始まって太田さんらに絡みまくっているのだけど、ますます訳の分からないことを言ってるなあと。DVへの認識が顛倒してるからどうにもならない。「実子誘拐」こそ深刻なDVで、DV被害者は認知の歪みで被害者だと思っているって言うんだから。

子のパスポート申請への不同意届の話から思ったのだが、共同親権者である別居親が学校とか病院とかいろいろ先回りして、「重要なことは自分の同意がない限り受け付けるな、進めるな」と通告していた場合、同居親は「急迫の事情」として単独行使することはできるのだろうか?

このような通告が協力義務違反、権利濫用と評価され得るとしても、それを理由に学校、病院等が拒めるだろうか。混乱や訴訟リスクを恐れてなかなかそこまでできないのではなかろうか。

#共同親権に負けない

— 大貫憲介 (@SatsukiLaw) May 18, 2024

DVがあれば、逃げるのは当然。その際、主たる監護者が子を連れて出ることは違法ではない(判例)

2014.5.13東京高裁の決定:

他方親権者の同意なく、監護親が、子の転校、転居した事案につき、他方親権者は、子の転校、転居の各差止めを求めた事案。➡

#共同親権に負けない

— 大貫憲介 (@SatsukiLaw) May 18, 2024

東京高裁は、子の転校、転居については、監護親が優先するとして、各差止めを却下した(判例集未登載)

16日の福島みずほさんの質疑でも、監護者が定められていれば居所指定権等を単独行使でき、日常の行為についても監護者の行使が優先すると明確に答弁があった。766条に基づく監護者指定が重要。

一方、改正法824条の2の単独行使について、法務省の説明資料では「現に子を監護する親」となっているが、条文は単に「(父母の)一方」(急迫の事情)、「父母」(日常の行為)となっており、ここは16日に聞き切れなかったので一般質問で確認して欲しい

子どもの意見表明権について

子の意思の尊重・意見表明権の趣旨が「人格の尊重」に含まれるというのはやはり強引。答弁でも引かれた子ども基本法は《個人として尊重》と《意見表明機会》《意見の尊重》を別建て(第3条)。「子に父母どちらか選ばせるのか」に至っては詭弁。「選べない」「選びたくない」も意思だし問い方の問題。

水野参考人はすり替え、ミスリードばかりでかなり酷かった。特に、すぐ前に子どもの意見表明権とは選択を迫る、問い詰めるということではないという明確なやり取りがあったのに、「父母のどちらか選ばせる、決めさせる」という話にしてしまったのは怒りが湧いた。

水野紀子さんの子どもの意見表明権のあまりに偏った捉え方(実は法務大臣答弁も同じライン)。これに対して浜田真樹さん、熊上崇さんの子どもの立場に立った、子どもの権利条約に即した議論を見て欲しい。しかも、水野さんの発言はこれらの発言の後。

「子どもの意見表明権」は大事だと思うけど、そこにあまりに重きを置くのは、どうかと思いますね。

— 木村草太 (@SotaKimura) May 13, 2024

「あなたが決めたこと」と責任を負わされたり、「こちらの意図をくめ」と圧力がかかったりするのが、目に見えていますから。

子の意思を尊重しつつ、決定の責任は大人が負うべきです。 https://t.co/msowHDa5zu

「子どもに白か黒か言わせる」=子どもの意見表明権ではないんですよね。「白か黒か決められない」を含め、また言葉の端々だけでなく態度、挙動も含め、丁寧に受け止め尊重し、子どもの意思と利益を見出していく。大前提として強いるような、圧迫するような設定、環境はダメ。

今はむしろ、「お父さんに会いたくない」という子どもに対して説得したり条件闘争のようなことをしたりして、あきらめた子どもが「それだったら会ってもいいかも」みたいに言った、その一言が言質とされるようなことが家裁ではある。それは子どもの意見の尊重、意見表明権の保障と真逆。

4月3日衆法務委参考人質疑

【午前】

他の参考人の象徴的意味、精神論での共同親権賛成論に対して、斉藤幸子(仮名)さんの訴えは具体的で、切迫した現実と確実に発生する危険を伝えるものだった。共同親権を求め、利用するのはDV・虐待加害者。一定のコミュニケーションができる元夫婦は共同親権を必要としないし、むしろ邪魔になる。

親権を与えることで別居親が親の自覚、責任を持つという精神論、幻想は全く理解できない。そういう別居審はそもそも共同親権を求めない。共同親権になっても有名無実化するし、かえって同居親が同意取り付けなどで苦労することになる。

結局、犬伏参考人の話は2年で家裁の体制が整う訳がないという懸念を強力に裏書きしているんだよね。柴橋参考人のフワフワした話は民間の取り組みはその補完になり得ないということだし、そもそも役割が違うということ。

今日の道下さんと山口参考人のやり取りはまさにこれ。アメリカの"parents rights"も日本の親権の権利的側面も国家や第三者に対するもの。子どもに対しては義務、責任。なお、山口参考人は"parents rights"について「保守的」と形容したが、リベラリズム的、あるいはリバタリアン的と見た方がいい。

親権の権利的側面はあくまで第三者に対して子どもの権利・利益を守るためのものであって、子どもや(元)配偶者に対する権利ではない。そこが履き違えられているから、離婚後共同親権がDV・虐待加害者に拒否権、介入権、支配権を与えることになる危険がある訳で、これを防ぐことが絶対条件。

— Masanobu Usami (@usamimn) April 1, 2024

【午後】

参考人質疑、質疑まで聞いてコメントしたいが、北村参考人酷すぎる…。狂気だよ。吐き気が止まらない。

岡村さん、素晴らしかった👏👏👏抽象的でDVに全く触れない大村参考人、プロパガンダだけの北村参考人に対して、具体的、現実的な原田さん、岡村さん。この対比。

DVへの無知、過小評価、加害者本人の認知の歪みと否認、ここが決定的なんだよね。

原田参考人の話への補足。DV被害者の話が表面上矛盾している場合でも、話をしたタイミング、被害者の状態、心理などを丁寧に見ると、なぜ一見矛盾と取れる話になったのかが見えてくる。ケアの場面では現象学的に被害者のストーリーを受け取ることが有効だが、司法の場ではどう事実として整理、構成して提示するかの違いがある。

DV・虐待加害者は否定、否認する。自覚すらしていない場合が多い。それで、同居親が共同親権に反対するのは相手の感情の問題だ、嫌がらせだと主張される。「DV・虐待の場合は別として」として「感情的な対立、行き違いの場合には」というように分けることは落とし穴。池下議員質疑はまさにその誘導。

— Masanobu Usami (@usamimn) April 2, 2024

北村弁護士もほんとこれ。

離婚で実親子関係はなくなることはないし扶養義務もなくなることはない。この明々白々な大前提が何故か無視/軽視されるのよね。

— Masanobu Usami (@usamimn) April 2, 2024

それで何で親権に法の定義を超えた象徴的な意味を持たせるんだという話。原田さん、岡村さんが提案するように具体的なこととして論じるべきだし、それは民法766条をどう生かすかの話。

私は親権のない別居親だったが(子は成人済み)、親権がなくて困ることはなく共同親権が可能でも選ばなかった。最終的な責任、決定権者が明確なことが重要で、そこに至る報告、相談等のやり方は766条に基づき合意すればいい。私自身は特段の合意は交わさなかったけど、随時相談があり関与していた。 https://t.co/YGk6tqwxTj

— Masanobu Usami (@usamimn) March 22, 2024

何で「親権」が共同でなければならないのかの合理的な説明はなく、結局象徴論、精神論なのよ。

DVの「おそれ」を法律上の文言としての解釈から一般的な語感にすり替えて、かつDV被害者のことも加害者のことも適切に理解せずに、「おそれ」が曖昧だ、危険だと騒ぐことがおかしいのよ。

DV・虐待被害者の話を先入観を持たずに聞くことをしない一方で、加害者の話は留保なく信じる。これが共同親権推進派の主張のベースなんだよ。

DV・虐待加害者の歪んだ認知による被害者意識と他責を留保なく受け入れこれに基づいて被害者や弁護士、支援者を非難、侮辱する。これが「実子誘拐/連れ去り」「虚偽DV」の主張なのよね。

子どもの意思の尊重、子どもに無理強いしない。ここの大事なことを、現場経験に基づき岡村さんが具体的に話した。DV被害者が子どもを奪われた場合と、DV加害者が「実子連れ去り」を主張する場合との違いに注目すべき。

婚姻規範の強さは落合恵美子『親密圏と公共圏の社会学』でも指摘されている日本の特徴。だから、「授かり婚」が多く、婚外子が圧倒的に少ない。ヨーロッパでは同棲関係、パートナーシップ関係の下で出産し養育することも多く、法律婚は選択肢の一つに過ぎない。親子関係を親権概念を軸に論じていることと合わせ、他国との比較が不正確になる要因。

何言ってるんだろうね。だったらそういう奴らを止めろよ。何より、お前らの入れ知恵した議員の発言こそ問題。どこまで被害者面するのか。

どの口が?でしょ。延々これだからね。これで離婚後共同親権が導入されたらどうなるか容易に想像ができるはず。

共同親権推進派が今日の質疑を切り取って我田引水の解釈であれこれ喧伝しているが、質疑の前提、文脈を悉くすり替えている。例えば、民法825条は共同親権者両方の名義で行使された場合の相手方の保護であって、同居親が単独行使し別居親が後から出てきた場合ではない。

— Masanobu Usami (@usamimn) April 2, 2024

今日の参考人質疑についてもそう。歪んだ認知で全く違う解釈で騒いでる。北村参考人らの発言もそうだったし、そうそう柴山ら議員もずっとそうだし、共同親権推進派はとにかく自分らに都合のいい文脈だけで理解し主張する。これ、まさにDV加害者と同じ。

衆修正と参院再修正に向けて

② 824条

— foresight1974@剣客商売 (@foresight1974) April 10, 2024

政府は急迫の事情の意義、監護及び教育に関する日常の行為の意義その他この法律による改正後のそれぞれの規定の趣旨及び内容について国民に周知を図る。#虎に翼#共同親権を廃案に #ちょっと待って共同親権

共同通信が民法改正案修正合意と打った。附則修正(条項追加)のみだろう。最終的な文言は未判明だが、特にこの項目は附則としても不格好で、政府・与党の苦しさを表している。参での再修正、本則修正を追求すべきだよね。

③ 819条

— foresight1974@剣客商売 (@foresight1974) April 10, 2024

政府は父母が協議上の離婚をする場合の819条1項の規定による親権者の定めが父母の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。#虎に翼 #共同親権を廃案に #ちょっと待って共同親権

これも非常に中途半端な附則で、元々「父母の真意に出たもの」は家族法制部会でも焦点になっていたこと。協議離婚の場合の担保・救済策、裁判離婚の場合の双方合意要件は不可欠で、衆の残りの審議、参の審議の重大論点だし、それを踏まえた再修正は必須。

【昨日現在で判明している共同親権附則案】

— foresight1974@剣客商売 (@foresight1974) April 10, 2024

① 766条

政府は監護について必要な事項を定める定めることの重要性について父母の理解と関心を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行う。#虎に翼#共同親権を廃案に #ちょっと待って共同親権

監護者指定の論点、監護の分掌の論点がこんなふわっとした附則では受け止めきれないのは明白。ここも参で本則修正を追求すべき。

民法改正案の修正案=附則追加は裏っ返せば法案の急所を示す苦しいもの。共同親権への双方合意のあり方・位置づけと真意性確認、親権単独行使の要件、監護の分掌等監護事項の決め方、いずれも苦しい答弁が続き曖昧さが解消されていないポイント。

民法改正案の修正協議は与党対野党ではなく、自公+もっと酷い維新対立憲の3対1で、厳しい構図。ただ、附則案は与党から出てきたもので、本則修正はしたくない法務省の意を酌み、かつ推進派を噴き上がらせたくもない与党の苦しさも現れていると思う。残りの質疑でも詰めて、参で再修正に持ち込めれば。

以上の通り、修正案=附則追加は民法改正案の急所と政府・与党の苦しさを表すもの。質疑も参考人も質の違いが明白で、参では到底無風とはいかない。最低でも参での再修正=本則修正に持っていきたい。衆で大分追い込んだ、まだこれからと頑張りましょう。私も水面下でまだまだ動きます。

「共同親権」法案について、一定の修正を勝ち取りました。

— おときた駿(日本維新の会 政調会長・衆議院東京1区支部長) (@otokita) April 11, 2024

水面下も含めて粘り強く交渉を重ね、子どもの監護についての取り決めの重要性の周知、法改正後に改善点を見直す規定を盛り込むことができました。… https://t.co/yUz7yBt3SK

修正協議の経緯をだいぶミスリードしている。立憲が本則修正を求め、与党が附則修正を打ち返してきたのがメインの筋で、維新は当たり障りのない検討規定を出してきたと聞いているし、附帯決議もDV被害者・同居親攻撃に使われる文言を提案してきた。

北村晴男参考人を推薦したのは維新ということは強調しておきたい。

寺田学さんが4月12日の質疑で触れていたね。維新提案の附帯決議の項目案には「偽装DV」、「連れ去り」(「不当な」とは付けていたが)などの文言があった。この項目が落とされてよかったが、審議を全く踏まえない提案をしてきて唖然。

恐らく自民は参の審議で誰をバッターにするか、どう質問するか、悩むと思うんだよね。これ以上炎上させたくないから。でも、維新は例の議員が差し替えで入ってくるかもしれないし、流れを考えずに突っ走るかもしれないな。

ややこしいんだけど、委員会では修正案をまず採決し、次に修正部分を除く原案を採決する。立憲は前者に賛成、後者に反対。本会議に上がるのは修正後の民法改正案。ここは悩ましいが附帯決議とセットで参院に送りさらに詰める前提で賛成せざるを得ないという判断だろう。

反対するのは潔いのだが、与党に維新が加わっているという圧倒的な数的不利の中で、法案の弱点、急所を表す附則と附帯決議をつけて参議院に送り、さらなる修正=本則修正を追求すると理解したい。実際、立憲と共産の質疑と推薦参考人の発言で問題を露わにしたので、これから第2ラウンド。

そもそも、3月中に法務委実質審議入りして速攻採決というシナリオもあった中で、みんなの声を背景に立憲の現場と国対が押し返し、与党が修正協議に応じるかも不透明だったところを立憲、共産、推薦参考人と国会外からの声で修正協議に乗らせたことは事実。ここで集中力を切らさず続けるしかない。

他のジェンダー課題もそうだが、共同親権の問題も各社によくわかっていて熱心な記者、ディレクターなどはいるのだけど、なかなか記事、企画として日の目を見ない。あるいは公式発表ベースの内容に止まる。みんなが不安、恐怖に抗いながら声を上げ国会前に出たことが少なからず報道の増加につながった。

立憲と共産が取った重要答弁の資料を見たのだけど、かなり取っているというか、法案の問題点はすっかり露わになってるんだよね。ここを参でさらに詰めて本則修正に持っていくことは不可能ではないし、論理的にはそうでなければならない。

法案に関する衆議院の優越というのは、衆参の議決が異なった場合(可決と否決)といわゆる60日ルールの再議決。参で再修正して衆に送り返すということでは対等。衆院先議の法案だから何か山を越えちゃったように感じられるかもしれないけど、そうじゃない。

国会議員政策秘書をしていてジェンダー関連を含む様々な分野の市民団体の窓口をやっていた経験を持つからどっちの立場もわかる。ただ、数が大きく違う中では審議でしっかりタガをはめ、成立した後も継続的にチェックしていくことの意義も身に染みてわかっている。だからまずは、参修正をあきらめない。

12日午前中は議員会館へ。民法改正案参審議に向けた打ち合わせなど。午後帰宅し衆法務質疑を聴いた。自公はアリバイ作りという感じだったが、立憲・寺田さん、共産・本村さんはこれまでの重要答弁の確認や明らかになった問題点のさらなる明確化。ここが参審議の出発点になる。しっかり追い込みたいね。

共同親権に関する法案審議(衆院)につき、主だった答弁は以下。

— 寺田 学 (@teratamanabu) April 12, 2024

●共同親権と単独親権のどちらが原則か

子供の利益のためにつくられる制度でございます。何が原則ということを定めているものではありません。(4/5大臣・おおつき)…

衆での民法改正案審議で得られた重要答弁のスレ。ここが参の審議のスタート地点になる。同時に、修正案で加えられた附則と附帯決議は法案の弱点、急所が現れたものと言える。これらを踏まえ参院での再修正=本則修正を追求したい。いずれにせよ、修正、答弁、附帯決議セットで歯止め、危険除去は必須。

政府・与党は民法改正案は修正せず、附帯決議までと想定していたはず。立憲が修正協議を要求した時点では応じるかは不透明だった。そして、附則とは言えあの不格好な条文も、附帯決議の内容も政府・与党の苦しさを表す。本則修正は推進派が噴き上がるから踏み込めなかった。

国会外の声の盛り上がりと立憲、共産の厳しい姿勢が与党を追い込んだことは確かだし、両党の鋭い質疑が歯止めとなる答弁を引き出すと同時に、未解消の懸念を浮き彫りにした。参院は再修正して送り返すことができる。その意味では衆参対等だし、衆院通過では全然終わりではない。

6日に見込まれる衆院通過は拙速だが、「騒がれないうちに成立させる」という目論見は破綻した。衆の審議で明白になった問題の数々をもって、もっともっと燃え広がらせる。参審議入り日程は未定だが、政府・与党をもっと守勢に立たせてスタートさせたいね。

立憲民主党が合意してしまったことを残念に思ったのは事実。けれど、質疑をみていたら本気で反対してくれていると言うことがよく分かりました。本当に心配して反対してくれている議員さんは、他党にもいて、なんでこれが廃案にならないの??って思います。我々は、巻き起こしていこう、そよ風でも!

— 弁護士 小魚さかなこ (@KSakanako) April 12, 2024

立憲、共産の議員にはしっかり火が付いたし、本気で頑張ってくれている。ただでさえ数的に不利なのに、維新が自民以上に酷いという状況下で、答弁で取った歯止めを無駄にしないことを前提に、修正も賛否も判断しなければならない。そこは理解し参審議に向け背中を押したい。

一つ冷静な話をすれば、6月23日が会期末だから、参院否決でも60日ルールでも衆院は再議決ができる。だから、衆院解散か、政府・与党が成立を見送りかつ継続審議にしないということでなければ廃案はない。だから、参でも答弁を取っていくことは不可欠。もちろんそれで立ち往生となれば最善だけれども。

民法改正案に対する附帯決議。維新のおかしな文言が入った、最終の1個手前の案から押し返しただけでなく、いい加筆・修正が入っていた。

「被害者支援の一環としての」加害者プログラムといったところは素晴らしい。是非実効化されるよう議員、党もフォローして欲しい。

民法改正案に対する附帯決議、「九 ……SNSやインターネット上の誹謗中傷や濫訴等の新たな被害の発生を極力回避するための措置を検討すること」。これは与党が提示した案から入っていたもの。審議を通じて与野党共通の認識となったことを意味する。

森めぐみ、西牟田靖らの認知の歪み、理解力のなさは相当なもんだし(しかも彼らはずっと傍聴してた)、今や共同親権推進派が場外でどう騒ごうが法案審議には影響がないよね。むしろ、衆審議でそうだったが、彼らに吹き込まれた自民、維新の議員がおかしな質疑をするほどそのヤバさが周知される。

確認答弁の意味が分かっておらずバカにする森めぐみ。寺田さんが挙げた答弁が間違いなく政府の答弁であり解釈、意思であることを確定させるもので、「それらの答弁は上書きされておらず生きています」と政府が公式に認めたということ。このような重要な質疑を「税金のムダ」とはね。

民法改正(共同親権等)の審議の中で、与野党議員の努力によって数多くの意味ある答弁がなされました。

— 寺田 学 (@teratamanabu) April 12, 2024

賛否両論ある課題だったが故に、玉虫色の法案で、立法者の意思が見えないと言われておりました。

ここに紹介したものだけでも、多くの意思が示されています。… https://t.co/do9Kd8CXPd

つまり、寺田さんがここで挙げている答弁は立法者の意思として明確な意味を持つということ。

ちなみに、この寺田さんの質疑の時私はある議員室にいたのだけど、寺田さんが答弁の読み上げを始めたらその議員は身を乗り出していたよ。

すべては子どもの利益を守るため

— 立憲民主党 (@CDP2017) April 12, 2024

共同親権導入の民法改正案政府原案のママで生じる被害を減らすために

立憲民主党は

✅子の監護について定める重要性

✅父母双方の真意に出たものであることを確認するための措置

等の修正案を提出し衆院法務委員会で可決しました

詳細https://t.co/7ON7XWRCJe

リンク先に修正案も附帯決議も載ってた!

衆議院本会議の道下議員の討論を書き起こしました。

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 16, 2024

共同親権みたいなことを考えない真っ当な野党を、皆で頑張って育てよう。#れっつ炎上共同親権 #共同親権は廃案一択

道下大樹議員(立憲)賛成討論 2024年4月16日衆議院本会議|七緒 https://t.co/85VWxeKAlj

いやすごい。よくこれだけの大事なポイントを的確に詰め込んだ。道下さんも立憲政調もよく問題を理解し最後まで粘り強く修正協議に臨んでくれたからこそ。附帯決議でも最終段階で「偽装DV」「不当な連れ去り」等の維新提案を削ると同時にいくつかの強化。参院での第2ラウンド、まだまだこれから。

ガンガン声を上げ(決して無理はせず支え合いながら!)、ドンドン広げていこう!立憲、共産は背中を押されて本気。自民、公明は苦しい立場で逃げを打っている。共同親権推進派、保守派が噴き上がる心配よりも反対・慎重の声に応じないとまずいと思わせるところに追い込みたい。#れっつ炎上共同親権

実務部隊は引き続き国会対応頑張ります!

民法改正案は修正されたので、参の審議では修正案の提出者である衆院議員も答弁に立つ。衆本会議で立憲が賛成した効果の一つは自公維だけでなく立憲(米山さん)も答弁できること。

民法改正案の参本会議が19日になったとして、GW前の法務委質疑は1回で、参考人はGW明けという見立てらしい。質疑を6~7時間コースでやると2回で衆質疑時間の8割という相場に達するから、与党は参考人の後1回質疑をやって採決という提案をしてくるかもしれない。GW挟むからさらに #れっつ炎上共同親権

3月中の衆法務委審議入りも与党の採決提案も立憲、共産が押し返してきたから参審議がGWを越すことになった。両党が頑張ってるのも、与党が無茶をできないのも国会外からの声があるから。まだまだ燃え広がらせる時間があるし、その時間をみんなで作った。

参でも政府答弁は迷走をするだろう。自公は安全運転の質疑をするだろうが、維教は構わず共同親権推進派の乱暴な質疑をやってきそうだ。それで政府与党が立ち往生して参採決も衆再議決も見送るというシナリオはあり得るし、政府与党が本則修正や歯止め答弁に舵を切るのが最低ラインの目標になる。

衆で立憲、共産が獲得した重要な答弁とそれでも多く残る曖昧さ、附則と附帯決議に表れた政府・与党の苦しい立場=法案の急所、が参審議のスタート地点になる。衆通過で「(このまま)成立の見通し」という甘い状況でないことは政府・与党がわかっているはずよ。

どういう形でもまずは離婚後共同親権を導入したい推進派は、強硬な推進派には黙ってて欲しいと思ってる筈よ。立憲、共産の追及が厳しいだけでなく、強硬派の存在が悩みどころになっている。さっきも書いたが、強硬派にいい顔してられないところに追い込みたい。

はっきり言って、民法改正案は政府挙げて、与党挙げて推進している法案じゃないからね。答弁に窺えたが、内閣府、こども家庭庁、厚労省といったあたりは懸念を持っているはずだし、与党は「閣法だから賛成」程度でよくわかってない議員が多い。確信的な推進派は一握りで、それが割れている。

そこにこの政治状況だから、無理をして強行するエネルギーはないだろう。以上で書いた客観情勢は決して誇張でも希望的観測でもない。

自分もUsamiさんの見立てにほぼ賛成ですが、日程的にはもう少し押し込んで来るかなと思っています。

— foresight1974@剣客商売 (@foresight1974) April 17, 2024

今のところ、連休明けが最終防衛ラインくらいかと。#共同親権は廃案に #ちょっと待って共同親権 https://t.co/suCFdkJ6aK

「最終防衛ライン」の意味次第ですが、基本的には同じ認識かなと。GW明け一発目、最速で5月7日に参考人とすると、次は質疑・採決でという提案になるでしょう。GW前に参考人の話とセットで出てくる可能性もあり、GW明けたら毎回の理事会・理事懇で採決日程の攻防になるでしょう。

いずれにせよ委員会定例日の関係でどう詰め込んでもGWは越えるので、どんどん燃え広がらせて与党が無理できない環境を作る。

【速報】「#共同親権を廃案に」院内集会 国会議員13名から発言

— ありしん@共同親権を廃案に! (@mpiZk0zHT5bdJZe) April 23, 2024

①福島みずほ 参議院議員(社民党)

院内集会 "「共同親権」導入で被害者を増やさないために" が開催され、13名の国会議員が廃案・慎重審議を求めて発言しました。

↓記事はこちらhttps://t.co/EP8L3xVSZ2 https://t.co/BwUBwGSFsM pic.twitter.com/uTkSFfXQwa

動画でわかる共同親権アカウントは、Instagramでも運用中です。

— 動画でわかる共同親権 (@nojointmovie) April 23, 2024

Instagramでは動画が一覧になるため見やすく、おすすめです。プロフィール文下のURLから飛んで、是非ご活用ください。#共同親権を廃案に pic.twitter.com/6Gt0HA6qEu

4月19日参本会議

大我くん素晴らしい代表質問👏

小泉法務大臣、慎重すぎてスカスカの答弁。離婚後の父母の協力と親権がどう関わるか何も答えてない。

だから、DV・虐待のおそれをどう判断するのか、できるのかが問われているのであって、「適切に運用」だけじゃ何も答えてない。

共同親権で児童虐待が防げるという根拠はないということね。そこはちゃんと答えた。でも、共同親権推進派のいい加減なパブコメまで紹介してさあ。

父母双方の合意のない共同親権についてやっぱ具体的に答えられない。現実性のない仮想ケースなのよ。

共同親権で日常の行為について危惧される混乱、父母の意見が異なり無限ループになることについても全然懸念は払拭されん。

法務委でもこの調子の答弁なら委員会止まるよ、止めないと。

維新清水、DV・虐待のことを全然わかってないというより定義を切り詰めようとしてるじゃん。酷すぎる。

維新

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 19, 2024

共同親権と面会交流の話をごっちゃにして話すところからスタート(ウンザリ

全然ダメですね。親権の意味が民法を遥かに超えてる。維新は逆の意味で審議を荒れさせるつもりらしい。

いや、さらに酷いミソジニー、認知の歪み。聞くに耐えないわ。

川合議員、子どもの権利はいいのだが、何か危ういな…。

いや、川合議員どんどん危ないと思って聞いてたら、最後に養育費に関して弁護士報酬禁止って…。そんなトンデモなことするなら、養育費に上乗せして別居親から徴収する方が全然いい。

仁比さん、さすがの安定感かつ的確さ。

大我くんと仁比さんで大事なポイントしっかり出た。小泉大臣、ちゃんと理解してもらえるようという以前に、具体的、現実的な説明が全然足りていない、説明以前に詰められていないことが多すぎるから問題なんだよ。

ゴリっと詰めてもふわっと返される、この暖簾に腕押し感よ…

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 19, 2024

衆審議を踏まえた質問に同じフワッとした答弁しか返さない、返せない。

ヤバいでしょこれ。この主張に沿った質問を川合議員がしてしまったという…。

4月25日参法務委

同一学区内の転居でも日常行為に該当せず共同行使が必要との答弁。

日常行為に係る親権の単独行使、親子交流の場合など別居親も可能。一方、日常行為に係る父母間の意見対立(無限ループ問題)について、協力義務違反という事後的な話では現場は困る等々、自民友納議員は的確な指摘だが答弁求めず。

日常行為に係る巡る親権行使について協力義務違反があった場合には親権者変更もとの答弁だが、これも事後的な話。

医療現場の混乱について大津地裁判決を引いた友納議員。厚労省の言う周知広報とは何ぞやと。

監護者指定しなかった場合に手当受給等でも混乱という牧山さんの質問を小泉大臣はスルー。そういうとこだよ。

共同親権か単独親権か意見対立がある場合、結局家裁丸投げじゃん。

結局個別事案ごとに総合判断て。

やっぱ、法文に必須要件として双方合意入れないと無理だよ。

DV・虐待ケースのすり抜けをどう防ぐか、排除を保証できるか、小泉大臣、精神論の答弁…。

協議離婚で共同親権への真意でない合意だった場合でも、それだけで親権者変更申立の審判で単独親権になる訳ではないというのが要は法務省答弁。無茶苦茶でしょ。

非親権者に最終的な決定権がないことの何が問題なんだ?第三者に対して権利主張できないことの何が問題なんだ?私は親権ない別居親だったが何も困らなかったし、事実婚の父母も何も困っていない。

民事局長、公明伊藤議員に対してもこの答弁だが具体性全くないのよ。民法766条と本条に基づく定めは空文だとでも言いたい?

DV・虐待の本質を突いた福島さんの質問だが、民事局長やっぱりぼんやり答弁。

大我くん、DV加害者の認知の歪みについて聞いたが、小泉大臣答弁はやっぱりぼんやり。担保がない。最高裁も一般論。

本日の石川大我議員の文字起こしです。#れっつ炎上共同親権 #共同親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 25, 2024

石川大我議員(立憲) 2024年4月25日参議院法務委員会|七緒 https://t.co/87S1VQP0vp

石川大我さんが加害者の認知の歪み、加害の否認を強調して問うたのに対する、法務大臣と最高裁のふわっとした答弁。

公明伊藤議員、同居親が頑なだとやたらと強調するが、それって別居親の言い分。DV・虐待加害者の認知の歪み、加害の無自覚に触れずにそう垂れ流すのはあまりに無責任。

民事局長、「協議の実態に即した」云々でやっぱ誤魔化す。

公明石川議員、監護の分掌を絡めながら共同養育計画について聞いているが危うい。養育費含めた基本的な権利義務・役割分担を明確にすることはいいが、共同計画推進派が提唱しているような、同居親・子どもをガチガチに拘束・制約するものは危険でしかない。

維新清水議員、「面会交流不履行」とザックリ括るけど、家裁が適切に判断せず、事実上子どもと同居親に無理強いする形の決定が少なくない事実を無視するなよ。そして、また「連れ去り」かよ。加害者の認知の歪みへの認識が一応あるなら安易に「連れ去り」を言うなよ。

国民川合議員、面会交流と養育費支払に相関があるにせよ、養育費支払は義務であること、面会交流が不適切・有害な場合があること、それを抜いて論じるのはミスリードだよ。面会交流の頻度はそれこそ個別事情によるし、わざわざ同居親と子の利益が相反するかの話を強調するのはおかしい。

結局ね、「連れ去り」を訴えるDV・虐待加害者の認知の歪みに基づく「同居親悪者論」「同居親が子の利益を害する」を無前提に受け入れちゃってるのよ。維新も国民民主も。

仁比さんとこども家庭庁が子どもの育ち、安定的な養育環境について根底的なやり取り。ここが前提なんだよ。

子どもにとって安定的な養育環境、養育者との安定的な関係、愛着形成が不可欠。それは必ずしも実親に限られない。その前提で、別居親はその安定的な養育環境に寄与すべきであり、自らの利益、「思い」を優先して害することがあってはならない。独りよがりになっていないか、立ち止まることが重要。

小泉法務大臣の「子どもの利益が何かわからない親はいない」は、谷川とむ議員の「離婚しづらい社会」、柴山昌彦議員の「耐えられるDV」等々とひとつながりの「家族主義」「家族規範」「家族幻想」の現れ。それは言い換えれば「家父長制」だし、「ジェンダー秩序」。共同親権推進がバックラッシュたる所以。

「家族みんな仲良く」の抑圧性、支配性も、それがDV・虐待と地続きであることも、非行や自傷等の「問題行動」として現れることも理解していない。DV・虐待ケースでの子連れ別居と特段の理由なく子の利益を害する連れ出しとを一緒くたに「連れ去り」と言う。何よりDV・虐待加害者は否認することを無視。 https://t.co/18aDlPr9Gf

— Masanobu Usami (@usamimn) April 8, 2024

合意がないが、同居親の養育に不安がある、子との関係が良好でないから共同親権にするという具体的ケースが私も浮かばない。協議で合意できず家裁に持ち込まれていてこう言われるケースはまずDV・虐待を疑うべきだし、同居親と子へのトラウマインフォームドケアが不可欠。

※本日の小泉法務大臣のびっくり発言は後半です#れっつ炎上共同親権 #共同親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) April 25, 2024

仁比聡平議員(共産)質疑前半 2024年4月25日参議院法務委員会|七緒 https://t.co/5VoPbsmLj2

まずは仁比さんとこども家庭庁の子どもにとって安定的な養育環境と愛着形成の重要性を巡るやり取りをじっくり読むべき。ここが議論の大前提。

以上、現法案の難点が進歩なきぼんやり答弁でさらに明確に。協議離婚での真摯な合意なき共同親権も無限ループも事後的な救済のみ。かつ親権者変更も裁判離婚での共同親権も結局家裁次第で、「個別事情」と「総合判断」。すり抜け防止の担保なし。

5月7日参法務委参考人質疑

参法務委の雰囲気変わってきたように思う。本会議~4/25~今日午前と質問のトーン、内容がまず変わってきている。そして、午前の参考人は賛成・積極論は抽象的で、反対・消極論は具体的。その差は明白だった。

つまり、与党はもちろん維新、国民もますますリスク、懸念を取り上げざるを得なくなっているし、逆に共同親権推進論の強い主張はしづらくなっている。衆同様、今日の参考人質疑を受けて修正協議入りは必至だと思うのだが。

神回とも言うべき木村先生の陳述を文字起こししました。

— 七緒🍉 (@nao302198765) May 7, 2024

これにより、世界各国でDVや虐待被害者の声が切り捨てられてきたことが明らかになりました。

木村草太教授 2024年5月7日参議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)|七緒 https://t.co/07ZrkHn94B

山崎氏「DV被害については私たちが専門家です。共同親権が導入されたら、何が起こるのか知っているのは、当事者と私たちです。」#共同親権を廃案に #共同親権は廃案一択

— 七緒🍉 (@nao302198765) May 7, 2024

山崎菊乃氏 2024年5月7日参議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)|七緒https://t.co/q6cW9cn7l5

木村教授に対する質疑とその答弁をまとめました。#共同親権は廃案一択 #共同親権親権を廃案に

— 七緒🍉 (@nao302198765) May 7, 2024

木村草太教授 2024年5月7日参議院法務委員会(参考人に対する質疑)|七緒https://t.co/cWfcXIwaxO

七緒さんの神速起こし素晴らしすぎる👏👏👏そして、木村草太さんの答弁は全部読んでとしか言いようがない。法案の問題点がギュッと詰まっている。

熊上教授「非合意ケースは原則単独親権、子どもの意思の尊重を明記、共同親権の場合も監護者指定を必須にする、と修正しなければ廃案にするべき」#共同親権を廃案に#共同親権は廃案一択

— 七緒🍉 (@nao302198765) May 7, 2024

熊上 崇教授 2024年5月7日参議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)|七緒 https://t.co/v4P7YfwuEY

水野参考人はすり替え、ミスリードばかりでかなり酷かった。特に、すぐ前に子どもの意見表明権とは選択を迫る、問い詰めるということではないという明確なやり取りがあったのに、「父母のどちらか選ばせる、決めさせる」という話にしてしまったのは怒りが湧いた。

午前・午後の参考人質疑通しての最大公約数は家裁にキャパないし行政含め予算、人員足りてないってこと。そこを賛成側は精神論と「ガイドライン」等でフワッと誤魔化してるだけで正直無責任だと思った。そして、合意なき共同親権は相変わらず現実感なき仮想ケース。有識者がなぜこだわるのかほんと謎。

ここまでの審議でもすでに明白だけど、共同親権への父母双方の合意と監護者指定は必須だし、「急迫の事情」は実際に想定されている範囲に比して〈文言として〉狭すぎる。最低でもこの3点は本則修正で明確にしないと危険すぎる。「裁判所が適切に判断」ではなく、まず条文。

共同親権にしたとしても、子の利益と安定性のためには、真面目な父母ほど、共同決定事項と単独決定事項を予め決めておくだろうし、それだったらわざわざ共同親権するメリットはなく煩雑なだけになる。だから共同親権は選ばないか、すぐに単独親権に変更するだろう。

結局、合意ができないケースばかり共同親権になり、そうなると今日も山ほど挙げられたトラブルは避けられず、子の利益を害し、同居親へのポスト・セパレーション・アビュースになり、病院・学校・役所など関係先を混乱させ、家裁はパンクする。DV加害者を甘く見るなよって教訓が残るだけの焼け野原。

鈴木参考人の「子どもに会えない母親」問題は慎重にかつ分けて考えるべき。中には、DV・虐待加害の自覚なく被害者意識を持っているケースも混ざっているかもしれないが、「追い出された」ケース、しばしば父親とその実家・一族が結託したケースは、DV、ハラスメント、「子産み機械」化の問題。

前にも何度か書いたが、母親の共同親権推進派というのは複雑な問題。実際はDV・虐待加害者であるケースもありそうだが、本当にDV、性差別、家父長制の被害者で、その絶望感故に共同親権推進運動に吸い寄せられてしまったケースがかなりありそうに見える。

その「母親」たちの家裁への不満、不信感は実は山崎菊乃さんたちが述べたDV被害者と子どもの家裁に対するものと同じなんだよね。でも、それが共同親権推進運動のストーリーの方を纏ってしまったのが悲劇でやるせないし、鈴木参考人はさらに顛倒させて家父長制のストーリーに同化させてしまっている。

今日の参考人質疑は木村草太さん、山崎菊乃さん、熊上崇さんが圧倒的に説得力があり、具体的で情報量があった。対して、抽象的ですり替えばかりで酷かったのが法制審家族法制部会委員だった沖野・水野両参考人だったという。本法案を象徴する。

昨日も書いたが、水野紀子さんの子どもの意見表明権のあまりに偏った捉え方(実は法務大臣答弁も同じライン)。これに対して浜田真樹さん、熊上崇さんの子どもの立場に立った、子どもの権利条約に即した議論を見て欲しい。しかも、水野さんの発言はこれらの発言の後。

福島さんと浜田さんのやり取り。

熊上さんの陳述。

5月9日参法務委

(午前)

夫婦関係が破綻したら自動的に親子関係が切れる???小泉大臣、民法上それは間違いだよ。そういうことを答弁してはいけない。

もう一度合意ができないか、高葛藤を下げられないか、その道を残すということがどうしても理解ができない。じゃあ、何で親権者変更の仕組みがあるのよ。

一次的には各省庁の解釈って、まさに福山さん言う通り、そこを詰めないで出してくるから不安なんだよ。

合意ができないという時点で共同親権を排除しないと結局すべてややこしくなるという話になる。

子の氏の変更、結局手続きがややこしくなるのはそうじゃんよ。

福山さん、修正の必要性を明言。立憲頑張れ!

福山さん、本質的な質疑だった。続きやって欲しい!!!

福山さんの怒りに法務省の不誠実答弁。福島さんにも火が付いた。

立法意思が伝わるよう努力って、条文で明示しないと危険。

最高裁事務当局は一般論で答弁せざるを得ない。だから条文なんだよ。

周知すると言っても、非合意の共同親権が認められたら学校等への圧力事例は確実に増える。それ自体が各現場の負担を増やす。

結局、法務省も最高裁も頑張りますとしか言えない。だから、最後福島さんが明言した通り条文修正しないと懸念は消えない。

川合議員さらっと触れたけどミスリード。

森めぐみらが相変わらず「実子連れ去り被害者の自殺」、「男性DV被害者の自殺」など振り回しているのだが、統計の誤用含めた悪質なミスリード。

— Masanobu Usami (@usamimn) April 25, 2024

”「実子誘拐被害者」の自死リスクとは”⇒https://t.co/sXUDReOI7V

国民川合議員、今日は明白にこのトーン。委員会の空気が明確に変わった。

つまり、与党はもちろん維新、国民もますますリスク、懸念を取り上げざるを得なくなっているし、逆に共同親権推進論の強い主張はしづらくなっている。衆同様、今日の参考人質疑を受けて修正協議入りは必至だと思うのだが。 https://t.co/LL94xDDDSH

— Masanobu Usami (@usamimn) May 7, 2024

やはり指針に書いて裁判所に委ねるのでは限界があり懸念は払拭されない。条文に書き込まないと。修正だよ修正。

小泉大臣、だからさ予め他府省庁と調整して担保を明確にした上で法案出せって話だよ。無責任すぎる。いったん審議止めて、調整を先に終わらせるべき。

福山さん、福島さんの質疑が仁比さんにつながってる。ここが醍醐味。ほんと法案審議前に府省庁間で協議、確定すべきことが多すぎる。

だからさ、何で共同親権を排除せずに父母に高葛藤を低める努力を求めるプロセスを長引かせる必要がある。それ自体が特に同居親、DV被害者への負担を無用に増やし疲弊させるし、それによって子の利益が侵害される。

鈴木宗男議員は穏便に法案通すための守りの質疑で、法案外の質問に逃げた。

今日の午前の質疑見ても、最低でも修正は必至。まずはとにかく修正協議入りをと立憲議員などに連絡しているところ。昨晩も事務方含め関係先に連絡した。立憲頑張れ!

(午後)

古庄さん腹決めたな。古庄さんの冒頭発言、聞かせるものだった。非合意の共同親権はどうかと言い、本法案にはメリットよりデメリットが多いのではないかと「個人的意見」としながら明言。

民事局長のすり替え。離婚後の父母の協力が望ましいかと一般的に聞いたらそりゃみんな「望ましい」と答える。イコール共同親権への賛意では全くない。

民事局長が引いた世論調査はこれ。質問は「父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思うか」という超一般論だし、誘導的な文章。

高葛藤の父母にも共同親権を排除せず葛藤を低める努力を促す家裁のプロセスということとセットで考えると、親講座・親ガイダンスも特定の家族像、「離婚後家族像」に誘導するものになることを大いに懸念。DV被害者への圧力になり得、そうなるときわめて有害。

前も書いたけど、この話は家庭教育支援法・条例と重なるところがある。家族主義、家族規範の刷り込み、強制になりかねない。美しい言葉で肯定的、積極的に親ガイダンスを語るだけでは危険。

まだフレンドリー・ペアレント・ルールを言ってたり、全く意味ない質疑。

だから、現行民法上の離婚後単独親権=親子の縁切りじゃないんだっつーの。

離婚後親権を持たないことは「子を捨てる」ことには全くならない。ふざけんなよ。

民事局長と大臣のふんわり答弁、対嘉田由紀子に限っては有効😓

5月14日参法務委

民事局長答弁、いきなり後退した?ロジックが滅茶苦茶。

なぜ「子の連れ去り」を繰り返し強調する?

共同親権で法的に安定する?机上の空論。

共同親権推進派から出がちな誤りを端的に否定する答弁は続いた。

以下の民事局長答弁も改めての確認。

「親権がないから養育費を支払う必要はないということはない」

「同居親から子どもに会わせてもらえないから養育費を支払わないという考え方自体は正しくない」

民事局長「父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではなく、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は、理論上は関係がなく、別の問題として捉える必要」

非合意共同親権の子にとっての利益についての大臣答弁は全く進歩なし。何で裁判所が父母に促すプロセスが必要なのよ、しかも「ごくまれな」可能性のために???そのプロセス自体が加害的という認識をまだ持てないのか?

いやだから古庄さん、単独行使・共同行使のガイドラインは分厚いものになるよ。んなもん有効か?という話ですよ。

取引の保護は図られるとはいっても、加害的な共同親権者は怒鳴り込んでくるよ。それは萎縮を招く。

子連れ別居に関する民事局長答弁、共同親権推進派が曲解して使うんだよ。わざとなのか無防備なのか。

あ、若干軌道修正。細部が大事。

大臣答弁、立法意思では担保しきれない、裁判所を縛れないから懸念は払拭されないんだよ。

子どもの利益のために家族を守る???

DVからの避難は別居親へのDVに当たらない。共同親権推進派が吹聴するデマを打ち消す大臣答弁。

多少細かく答弁したところで、結局、最高裁は頑張りますだけだし、2年で整うとは到底思えない。

子どもの利益のために立ち止まるって、だから何だよ。加害の継続になるんだよ。

一方が共同親権反対だと言って、なぜそこから長いプロセスを経させるのか。やっぱりわからん。

大臣の答弁通りに裁判所が「急迫」を解釈するとは限らない。狭義に解釈されることは十分あり得る。

ひたすら裁判所に伝える、お願いするってさあ大臣。

裁判所でできることって結局検討会と研修なのよ。そう、牧山さん言う通り条文で縛らないと。

これだけの大改正で裏付けとなる裁判所の人員、予算等々何も見えない。法案成立が後押しになるってさあ。

牧山さんの聞き方だと「頑張ります」答弁しか返ってこないんだよなあ。「これで2年後は無理だろ」というのはますますわかるのではあるけども。

人格尊重義務違反、協力義務違反、親権者指定・変更審判への影響は抑止策にならないし、「救済」というには時間も負担もかかりすぎる。ここを牧山さんには深めて欲しかった。

だからさ、「ハーグ条約の対象となる」連れ去りというところがポイント。そして、海外から訴えられる「連れ去り」のどれだけが本当に「不当な」ものなのかをすっ飛ばして所与にするなよって。

「合理的な理由なく」を一方の親の視点だけで言ってるから問題なんだよ。それを抽象的な一般論にすり替えるなよ。

だから、音喜多の「連れ去り」の質問は全部、加害者視点、加害者認知なのよ。それを、一般論の言葉を使って話を常にすり替わるのよ。石川大我さんの加害者に関する質疑と内閣府の答弁の視点が根本的に欠けている。

縦糸、横糸とか、親権上とかという話じゃないよ。民法上、親子の縁は切れない、扶養義務も消えない。「絆」の話でもない。

山添さん突っ込んで欲しいとこ聞いてくれてる。

何か、民事局長、大臣答弁の尻拭いのような。

何か、小泉大臣イラつき気味じゃない?

5月16日参法務委

共同親権への合意がない高葛藤ケースで「促す」プロセスについて、DV・虐待のおそれはまず除かれるとの大臣答弁。問題はそこをちゃんと判断できるか。その裏付けが十分でない。非合意ならそこで共同親権はなしがいい。

「急迫の事情」は賃借人の修繕、相隣関係といった今回とは大きく状況が異なる設定。しかも、最近施行の条文が多い。根拠が無理過ぎる。

子のパスポート申請への不同意届の話から思ったのだが、共同親権者である別居親が学校とか病院とかいろいろ先回りして、「重要なことは自分の同意がない限り受け付けるな、進めるな」と通告していた場合、同居親は「急迫の事情」として単独行使することはできるのだろうか?

↓

急迫の事情があれば単独行使できるとの答弁。

加害的、敵対的な別居親を見抜いて親権を与えないということが漏れなくできるのかが問題。共同親権にならないことに関して一歩踏み込んだ答弁があったことはよいが。

福島さんへの法務省答弁、監護者指定の重要性が際立つ。

DV被害者が真剣に裁判所にDVの事実を話せば裁判所にそれが通じるはずって法務大臣が言ってます。画期的ですね。#参議院法務委員会#山添拓しか勝たん

— 弁護士 小魚さかなこ (@KSakanako) May 16, 2024

それが可能かは散々質疑があったのに唖然とした。

5月17日参本会議(討論・採決)

山添さんの反対討論素晴らしかった。

牧山さん、衆の道下さんに続き怒りの「賛成」討論。

ヤジが飛んでるがちゃんと聞けよ。命がかかった法案なんだよ。ヤジ飛ばしている議員は法案内容を理解しているのか?

ほんとヤジが酷かった。話している内容を聞かずに独りよがりに罵倒する、DV場面と重なる。

維新清水、まだ「偽装DV」「連れ去り」を言ってる。いくら建前上DV対策の充実を訴えてみせても、こういう言動がDV被害者への加害になり追い込むんだよ。

親子交流の「不履行」、形式的にはそうだが、親子交流の決定において子や同居親の意思が尊重されない例が少なくない。それをさらに共同養育計画で縛りたいのか?他にも委員会時の酷い主張を繰り返した。

国民川合も「連れ去り」から始めた。全くミスリード、歪曲。

パブコメ全文公開について

(昨日の続き)

— もとむら伸子(本村伸子) (@motomura_nobuko) March 27, 2024

今日の衆議院法務委員会理事会で、マスキングしたパブリックコメント提出に関し、自民筆頭理事から「拒否する」との回答がありました・・・💢 https://t.co/6ZumIy951B

そもそもパブコメの公開は去年からずっと求められていたこと。前国会での主意書でも問われた。作業量・人手の問題は稚拙な言い訳に過ぎない。家族法制部会委員は全文にアクセスできたとされるが、パブコメがどう検討と成案に反映されたのかの検証すらできない。

パブコメの公開を想定していれば、受け付けて内容確認するのと同時にマスキング版を作ることもできたし、去年から繰り返し求められている時に拒まず作業を始めていればとっくに終わっていたはず。

与党の「拒否」の理由①

— もとむら伸子(本村伸子) (@motomura_nobuko) March 27, 2024

・マスキングが膨大。職員過労死させるわけにはいかない

(→本村反論:過労死させてはいけないのは当然。だから急いで審議しないで時間を取るよう言っているし増員を求めている)

・詳細な概要を出している

公開を想定していれば、また去年からの繰り返しの要求を拒んでいなければ、過労死云々の事態にはなっていない。政府・法務省側の判断の誤りであって、過労死を持ち出すのは卑劣。この種の要求に対して政府・与党が過労死を持ち出すことが少なくないという悪しき慣行こそ問題。

与党の「拒否」の理由②

— もとむら伸子(本村伸子) (@motomura_nobuko) March 27, 2024

・パブコメ提出が審議の前提とすると他の審議でも前提となってしまう

・個別に事例を聞いてほしい

・野党に配慮して参考人は野党5人、与党3人にした

パブコメの全文が審議会資料という形も含め公開されることは少なくない。審議の前提というよりもパブコメ実施の際の原則とされるべきこと。審議の前提となるのはむしろ当然。

そもそも、民法家族法制の大転換に際して「他の審議でも前提になってしまう」という理由で逃げようとするなんて。

なお、パブコメ全文公開でわかるのは、共同親権反対・慎重の声の詳細、そのトーンだけでなく、推進・賛成の声についても同様。実はこれも、誰がどんな理由で共同親権を求めているのか、そのトーンを含めて知ることができ重要。もちろん親権以外の論点でも同じ。

法務委員会理事会として8000通を大きく超えるパブコメの提出はしないし、それを法案審議の前提ともしないと決定しました。ただし、別途なされている情報公開請求についてはパブコメ提出について速やかに適切に対応するよう共産党の要求通り法務省に申し上げております。… https://t.co/DYRYlS5Leq

— 牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 自民党 埼玉5区 (@hmakihara) March 27, 2024

民法・家族法制の大転換に際して「前例がない」「他の審議でも前提になってしまう」という理由で逃げようとするのがおかしいし、昨年から求められていた全文公開が果たされていないから理事会への提出要求という事態になっている。そこをすり替えるのは不当。

赤石さんは「パブコメを送りたいが、身バレが怖くてどうしたらいいか分からない」というDV被害者の声を聞き、それなら自分の名前でその人達の意見を送りましょうと「窓口」になって下さっただけです。

— samsara (@VOLDENUIT888) March 28, 2024

400通の意見は、あくまで400人分のものです。赤石さんお一人の意見ではありません。 https://t.co/jQHEdOpYSf

DV加害者はあの手この手で被害者の行方を突き止めようとし、行政のミスで情報が漏れ不幸な事件が起きている。偶然加害者の知人がいることまで想定しないとならない。だから、被害者は物を言いたくても、表に出られないし取材も受けられない。何重にも対策して、それでも不安と戦いながらようやく。

一方、DV加害者は認知が歪んで、自分が正しいと信じ、しばしば自分こそが被害者と思っているから(もはや「実子誘拐は深刻なDV」というところまで来ている)、表に出ること、顔、声を出すことに躊躇がないし、暴言を暴言と思わず堂々としている。この圧倒的な非対称性。

パブコメで共同推進・賛成の声に加害者性がどれだけ現れているかというのは意外な注目点だと思うのよね。

3・29国会正門前集会

#共同親権を廃案に 国会正門前参加した。不安、恐怖に抗って足を運んだ人も多い中、しかも組織的でなく完全草の根の一発目、それで700人は物凄いこと。この切迫感伝われ!国会周辺のデモ・集会は多く経験したが、この条件なら相場観として数十人規模。実は今日も100人集まったらすごいなと思ってた。

空気感も全然違った。こういう場は初めてだろうな、じっとしてられず来たんだろうなと多く感じられたし、見えた限りノボリもない、ジェンダー比も全く違う。DV・虐待被害者や支援現場の切迫感が充満した場。終了後、小魚さんの名刺もらう列が数十人どこではなかったのが象徴的。

個人的には、連携してるけどリアルには会ったことがなかった人たちやしばらくぶりの人たちにご挨拶できたのもよかった。とにかく頑張らんとね。

大事なこと!司会の岡村さん、太田さん、石井さん、ロジの皆さん、見守りの弁護士の皆さん、警備の皆さん、お疲れさまでした&ありがとうございました!!!#共同親権を廃案に

「実子誘拐被害者」の自死リスクとは

「実子誘拐被害者」の自死リスクを高めているのは誰か?DV・虐待加害者に「実子誘拐」というストーリーを提示することによって、加害者性を否認して(元)配偶者や弁護士、支援者に投影し、攻撃性と憎悪を強めると同時に被害者意識を深めることを助長する。それは絶望感と衝動性も強める。

DV・虐待加害者が自身の加害性と向き合わず認知の歪みを修正しないことを許し、むしろ強化するのが「実子誘拐」というストーリー。コントロール欲も暴力性も抑制されず増幅されるから、自死や(元)配偶者の殺害、子どもとの「心中」という悲惨な結末に至るリスクが高まる。

「実子誘拐」というストーリーに誤った希望、期待を見出して縋った人たちの悲劇を共同親権導入、「連れ去り」禁止、「伝統的家族」などの自分たちの主張に利用するなよ。マッチポンプというにはあまりに醜悪。(元)夫婦と子どものみんなが不幸から抜け出せず凄惨な状況に追い込まれる。

同時に痛ましいのは、本当に自らに非がなく子どもと共に逃げられたあるいは自分が追い出されたという人が共同親権推進派、「実子誘拐被害者」を仲間、支援者として救いを求めるケースがあること。それではあるべき解決に向かうどころか、憎悪と敵対性が強められ、絶望感が深められてしまう。

DV加害者らが「実子誘拐」「連れ去り」と叫ぶ中で共同親権に向かうのは危険極まる。

「実子連れ去り被害者」の自死を共同親権推進派が振り回すが、DV加害者が被害者意識を募らせ、憎悪・恨みのあまり、あるいは復讐や呪いとして、あるいは思い通りにならない絶望感から、自死や「心中」に至ることがあるし、信念を強化した「仲間」にこそ責任がある場合がある。

「実子連れ去り被害者」の自死を共同親権推進派が振り回すのは何重にも罪深いこと。その人が「実子連れ去り」という観念に固着せず、自らの加害性に向き合うことができていたら、どうだったか。「連れ去られた」と信じて子を取り戻すことに精魂を傾けていなかったら、どうだったか。

「仲間」「同志」を死に追い詰めた責任を否認し、その元配偶者に、同居親一般に、弁護士・支援者に投影し非難する。そういう形で「仲間」「同志」の死を利用するのは醜悪だ。自死の原因は複合的であるし、個々の自死者については想像、推測できるに過ぎない。生者に都合のいい物語にしてはならない。

もうね、ただただひどい認知の歪みと妄想。そして自身もDVのことを全くわかっていないようである維新清水議員が乗ってしまった模様。

統計上の自殺の原因は把握できる範囲での情報からの判断で、事案によりどこまで深く把握できるかは異なる。DV加害者が「自分は被害者」という認知のまま自殺し、遺書に書いたり周りにDV被害を訴えていたりすればそれが反映され得る。かつ、動機推定は複数回答だし、自殺はそういうもの。

何でもそうだけど、特に自殺の統計は安易に切り出して転用することは大きな間違い。例えば、傾向として「〇代男性の自殺動機には〇〇が多く含まれる」といった読み方は妥当だが、特定の動機のみを切り出して「女性よりも男性」が多いと言うのは無意味。

DVと自殺の関係を考えたいのであれば、この統計だけでは全く不十分で、より細かい属性情報や併存した他の動機と組み合わせて分析する必要があるし、それでも言えることはそれほどなく、個票や心理学的剖検などのより詳しい資料、さらには追加の又は新たな質的調査を必要とする。

共同親権は虐待防止にならない

共同親権が同居親やそのパートナーによる虐待防止になるというのは、同居親と子どもを緊密に監視していたいという願望の表明だよね。共同親権で別居親が手にするのは共同決定権、拒否権であり事実上、介入権、監視権に転じていくが、まさに監視権まで手にしたいという。

シングルマザーやパートナーによる虐待の防止や早期発見ができなかったというのは行政が役割を果たせていなかったり、アウトリーチが届いていなかったりするため。DV・虐待が離婚・離別原因だった、父親が責任放棄した、わからないといった事情がしばしば背景、遠因を成す。共同親権では解決しない。

見る目が多い方がいい、頼れる先が多い方がというのは一般論としてはそうだが、それは家族・親族だけを当然意味しないし、母親や子どもが信頼できる、安心できるということがなければ意味がないどころか負の影響をもたらす。「虐待しないよう監視する」という目はかえって追い込む。当たり前だよ。

柴山昌彦が虐待防止に共同親権と言ったが、根拠がないことは法務大臣も認めている。共同親権推進派の「主張」のみ。

「諸外国でも離婚後の父母双方が親権を有することのみで同居親による児童虐待を確実に防止できるようになった例があることは承知をしておりません」(4月19日参本会議)

女性の共同親権推進派について

「共同親権でもいい」「反対する程でもない」等のぼんやりした立場と、強硬に共同親権を求める立場とは全く違い、賛成派と括るのは大間違い。かつ、女性の共同親権推進派には反フェミニストや反被害者という政治性からの場合や、DVや家族から追い出された絶望感に付け込まれた場合があり注意を要する。

当然、女性の共同親権推進派・「実子連れ去り被害者」には、実はDV・虐待加害者ではないかと思われる人もいる。語り口やストーリーがあまりに似通うので、加害者なのか、被害者が救いを求めるあまりにストーリーを取り込んでしまったのか、判然としない場合は多いのだが。

女性であれ男性であれ、本当に被害者であっても救い、希望を共同親権推進運動に見出してしまった場合には、正当な怒りを超えた憎悪や敵意を、さらには加害者性をも身に着けてしまい、ますます解決から遠ざかり憎悪、敵意を募らせるという悪循環にはまってしまう。悲劇でしかない。

「公金チューチュー」「利権」「ビジネス」妄想など

単独親権だからフローレンスのようなNPOが「公金チューチュー」できるので共同親権が解決策、っていろんな妄想が合体しててもう…。DV・虐待を防止したり被害者を支援したりする施策やNPOを排除して、加害者の思い通りにしたい訳だよね、深層心理としては。

「公金チューチュー」は杉田水脈がアイヌ団体に使ったように、気に食わない団体や施策に貼る便利なレッテルとして拡散しているし、共同親権推進運動などでも常套句の「ビジネス」「利権」というレッテルとも合わさっている。ネオリベ的な荒廃した社会、社会的排除の促進に向かう動きは本当に有害。

共同親権推進派が暇空のフローレンス叩きに喜んで乗っている。冷静な議論を妨げる、拒む、暴力的な状況がある。

暇空一派のフローレンス叩きは「ナニカグループ」「公金チューチュー」妄想からで、その妄想はミソジニーからのColabo叩きを正当化、合理化するため。

フェミニストを叩く→Colaboを叩く→若年被害女性等支援事業に着目→受託4団体を「WBPC」と命名→「ナニカグループ」「公金チューチュー」妄想。

協賛企業や内閣府、東京都が困っているのはこうてつや森めぐみのような者たちが騒いで、電話し、開示請求等してくること。まさにDV加害者と同じ認知の歪みであるし問い詰め方、執拗さ。「無関係」というのはあくまで彼らの主張に過ぎず、イベント参加者がDV等暴力に関わるものとして主張するのは自由。

森めぐみもこうてつも延々とデマ、歪曲を垂れ流している。事実として、主催者に対して男女共同参画局からも東京都からも後援名義使用許可は取り消されていないし、抗議・苦情あるいは指導もない。それで明白。

森めぐみ、こうてつらの「単独親権派のデマ」というデマ、「単独親権派の不勉強」という不勉強が本当に酷いし、何もかもまともな読解・理解ができずに我田引水。共同親権反対のポストには一々絡みに行っているし。パターンが暇空らと一緒。

暇空らと同じでコミュニケーションが成り立ちえないから、直接やり合う益はないしむしろ有害になる。彼らの主張を無効化できるようみんなで発信を頑張るのが当座の策よね。

「虚偽DV」「実子誘拐」「実子連れ去り」「シンママ利権」「離婚ビジネス」「公金チューチュー」「ナニカグループ」…これらは加害者認知での共同親権推進のサイン。DV・虐待被害者、弁護士、支援者を罵倒、誹謗中傷し、しかも被害者位置を取る。積極的に共同親権を求めるのはそういう者たち。

森めぐみは一々拾ってられない、際限のない酷さなんだけど、これが典型的かな。こんな認識、知識で「単独親権派のデマ」「単独親権派の不勉強」「単独親権ヤバい」と垂れ流し続け、共同親権反対のポストに絡みまくっている。

恐ろしいことを言ってる自覚はないのだろうな、両名とも。合意させようという圧力に、離れることが優先と従ってしまう等の事態が危惧されているし、それで決着ではなく、何が共同決定の対象か、報告対象か等々次々と親権行使に係る紛争が起きる、紛争回避のために支配に服する等もセットの話。

実名で前に出ている者ですらこうだからね、共同親権推進派。