牧山ひろえ議員(立憲)質疑 2024年5月16日参議院法務委員会

牧山議員の質疑を文字起こししました。

牧山議員

立憲民主・社民の牧山ひろえです。離婚後の家庭法制を中心とした民法改正案の質疑を今日も担当させていただきます。よろしくお願いいたします。

さて、急迫の定義についてお伺いします。単独での親権行使が可能な急迫の定義についてご質問させていただきたいんですが、民法上の正当防衛及び緊急避難における急迫とは、避難が現に存在しているか、少なくとも間近に迫っている場合とするのが判例や学説の標準的立場なんです。

法務省の説明はいわゆる継続的危険を含むものになりますけれども、この解釈が採用された判例はございますでしょうか。

法務省民事局長

本改正案の急迫の事情がある時とは、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害する恐れがあるような場合を指しております。

この急迫の事情という文言は、現行民法においても、本来の手続きを経ていては適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられている用語であります。

法制審議会家族法制部会におきましても、本改正案において急迫の事情という文言を用いることが現行民法の他の規定と整合的である旨の指摘がされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。

なお、委員ご指摘になられました民法上の緊急避難における急迫という文言は、条文上、急迫の避難として規定されているものでございまして、 本改正案にいう急迫の事情と同列に論ずることは相当でないと考えられるところでございます。

牧山議員

急迫という言葉に関する国民の感覚に近い定義から、こんな遠い条文の解釈例しか根拠が出てこないのに、 急迫の事情は広く解釈されるから大丈夫だとして、このまま通してしまってほんとにいいのかなと思うんですね。

同居親の単独行使が、急迫の事情に当たらず権利濫用だとして、別居親が訴えることも想定されますけれども、本法案における急迫が裁判所において法務省の説明通りに解釈される保証はないと思うんですね。

その危険を犯してまで脅迫の事情の言葉を維持されるのでしょうか。大臣、いかがでしょうか。 誤解なされないでしょうか。

法務省民事局長

繰り返しになって恐縮でございますが、急迫の事情という文言はすでに現行民法においても使われておりまして、その中身といたしましては、本来の手続きを経ていては適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられております。

本改正案の急迫の事情があるときという文言も、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては適時に親権行使することができず、 その結果として子の利益を害する恐れがあるような場合を指しておりますので、本改正案において急迫の事情という文言を用いたものですし、家族法制部会におきましてもこの急迫の事情という文言を用いることが他の規定との整合性を考えた時に整合的であるという指摘もされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。本改正案成立した場合には、この解釈について十分に周知徹底をしていきたいと考えております。

牧山議員

やはり国民が普通理解できないような言葉を、専門家しか分からないような用語を使って国民の間で誤解を招くというのは、ほんとに取り返しのつかないことになりかねないと思いますので、ぜひ再考をお願いしたいと思います。

これは他の用語に関してもそうですけれども、やはり外国でもですね、普通の、私はアメリカの弁護士ですけれども、アメリカでもやっぱり普通の国民が分からないような用語というのは極力避けるというのが今の主流ですので、ぜひその点、再考をお願いしたいと思います。

損害賠償リスクについてですが、さて、今回の改正により複数の局面で損害賠償リスクが発生します。

考えられるケースとしてはですね、同居親が共同での親権行使事項につき単独で行使をしたその場合、非同居親の親権を侵害したと主張され得る。

病院や学校について無限ループが発生する場合、選択しなかった側の親から責任を追及する訴訟を提起される可能性がある。

他にも様々なケースが考えられますし、特徴としましては、今までのように当事者に限られず、関係者まで親権をめぐる訴訟に巻き込まれるということになります。

子どもの養育に関する法制度の変更に伴って、このような訴訟リスクにさらされるということについて、法務大臣のご所見を伺いたいと思います。

小泉法務大臣

現行民法においても、父母双方が親権者である場合には、法定代理人の報酬を含め、代理権の行使を含め、親権は父母が共同して行うこととされており、本改正案はこうした枠組みを変更するものではありません。

したがって、父母双方が親権者ある場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信をして親権を行使してしまうということは、現行民法のもとでも生じうる問題でございます。

そして、現行民法のもとでも同じように取引の保護が図られてきているわけでございまして、この点も本改正案によって変更が生ずるものではないと考えております。

牧山議員

子どもを育てたり、職業上子どもに関わったりする人たちは、 訴訟リスクを並置するためには、共同親権に伴う複雑な制度やケースについて正確な知識を持つ必要があるということになるんでしょうか。

小泉法務大臣

同じ説明で恐縮ですけど、現行民法においても、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととされており、この場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信をしてしまって親権を行使してしまうということは生じ得る問題であります。現状においてもそういうことが可能性としてはあるわけですが、こうした問題については、現在においても子に関わるすべての方が訴訟リスクを回避するために、民法の解釈に関する専門的な知識が必要不可欠な状態であるかというと、そこまでに至っているとは考えておりません。

この点は、本改正案によって変更が生ずるものではないというふうに考えます。

牧山議員

新たに法文に規定されている父母間での協力義務違反や人格尊重義務違反は、具体的にどのような取り扱いになるんでしょうか。違反の認定や効果についてご説明いただけますでしょうか。

法務省民事局長

あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、 親権者の指定変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

牧山議員

続いて、共同親権の導入などに伴い想定される問題事例につき、政府与党は、加害的、敵対的な別居親に対して、協力義務違反、人格尊重義務違反、権利乱用、親権者変更、 親権者変更の方策などをその対応策としてご答弁されているんですけれども、これらはいずれも事後的な手段ですけれども、認識の過誤と言われる、自分の正しさを疑わない傾向があるDV加害者向けに事後的な手段は有効な抑制策となるとお思いでしょうか。大臣、いかがでしょうか。

小泉法務大臣

裁判所の審判において、話し合いにおいて、単独親権なのか、共同行使は難しいのか、共同親権そして共同行使難しいのかどうか判断するときに、加害的であるか敵対的であるか、 ご本人が自分の正しさを疑わない傾向があるならなおさら、やり取りの中でそういったものは見て取ることができるという可能性も、少なからずあると思います。

もちろん、それだけで限られるわけではありませんが、まず裁判所の段階で、加害的、敵対的なそういう行動が将来出てくるかどうか、そういった点も適切に判断の材料になろうと思います。また、その事後になってしまうという点はありますけども、もしこうした嫌がらせ的な、妨害的な行動が出てくる場合であれば、 親権者変更あるいは親権の執行停止、こうした法的手段も用意されているわけであります。

でも、1番大事なのは、こういう方々を最初にこう排除しておくというその部分、そこ非常に重要だと思いますので、問題意識も裁判所にも共有していただいて、適切な対応を図るべく検討していきたいと思います。

牧山議員

加害者は自分の正しさを押し通すと思うんですね。ガイドラインも自分に都合よく解釈すると思うんです。それが義務違反、親権者変更自由になるとは思いもしないのではないでしょうか。

害された子どもの利益はしばしば回復困難あるいは不能になると思うんですが、加害者の特性を考えますと、 現在構想されている防止策や救済策は意味をなさない危険があると思うんですね。共同親権の進んだ欧米では、ポストセパレーションアビューズが社会問題になってるんです。

それは、子に執着する別居親による離婚後の暴力、嫌がらせ、付きまとい、こういうことが あるそうです。このような悲劇をなくすためには、他国の事例をしっかり研究して、ポストセパレーションアビューズが生じるきっかけですとか環境を少しでも減らしていくという、そういったアプローチも重要かと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

法務省民事局長

まず前提といたしまして、一般論としては、父母の一方の加害的、敵対的な行為によっておよそ共同して子の養育に関する意思決定を行うことが困難であるというような場合には、 必ず単独親権としなければならないこととなると認識をしております。そのうえで、 本改正案におきまして離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしているのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで子の利益を確保しようとするものでございまして、別居の親権者が同居親による養育に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではございません。

ご懸念のような父母の一方による加害行為に対しましては、親権者変更のような事後的な対応策に加えまして、 こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知をすることによって、父母の一方が子の利益を害するような加害行為をすることを可及的に防ぐことができると考えております。

こうした周知、広報のあり方を検討する際には、委員もご示唆されますように、 加害者の認識と客観的事実との間に大きな隔たりがあるケースがあることも念頭に置いた上で、関係府省庁等とも連携して適切に検討してまいりたいと考えております。

牧山議員

こういうこと1つにしてみてもですね、こういうことを見抜くっていうのは大変な専門性が必要だと思います。ぜひしっかりこの点を念頭に入れてご対応いただければと思います。

現状でも、DVや虐待の主張が取り合われず、あるいは過小評価されて、子どもや同居親の意思に反して面会交流が決められるケースがあるんですね。

調停委員などからの説得や誘導、実質的な強制があったという声は支援団体だけではなくて数多く届いているんですけれども、そこで、いわゆる面会交流原則実施論の間、そしてニュートラルフラットが訴えられて以降の運用の検証をまずしっかり行うべきではないかなと思うんですが、特に家裁の姿勢、対応などに対するものも含めて、子どもと同居親の評価や意見の調査は欠かせないと思うんですね。

速やかに調査、検証に入ることを検討していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

小泉法務大臣

法務省としましては、親子交流に関しても、協議離婚に関する実態調査や、未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査などの調査を行ってきております。

お尋ねについては、裁判所の運用にかかる事柄であるため、そのような検証を行うかどうかも含め、まずは裁判所において適切に検討されるべきものと考えております。

牧山議員

面会交流は絶対に善という固定観念は持たないでいただきたいと思うんですね。必ずしも子どもの利益にならないんですね。

だから、この点もしっかりとですね、ほんとに専門性の高い方を育てて間に合うようにしていただきたいなと思います。

親権者の変更については、現行法上、父母間だけで決めることができない仕組みとなっており、裁判所への変更請求が必要となります。

今回の法案により離婚後の共同親権が導入された場合、 新たな選択肢として共同親権が増えることから、離婚後における親権者の変更請求が増える可能性も当然あります。

その中には、DVや虐待を行ったことなどを理由に離婚の際に親権を得られなかった者もいるかと思うんですけれども、一方で、離婚の際に親権者となった親は、継続的にそして安定的に子どもを監護していた場合であっても、DVや虐待を行った元配偶者から親権者変更の請求が起こされるのではないかという不安を抱えながら子育てをしていくことになると思うんですね。これは耐え難い苦しみだと思うんです。

そこで、我が会派は、離婚の際に親権者となってから継続的にそして安定的に子どもを監護してきた父あるいは母親の実績をしっかりと重視して、親権者変更が安易に認められないようにすべきだと思います。

具体的には、親権者変更の要件を、子の利益のため特に必要があると認めるときに限定するとともに、その判断にあたっては、従前の子の監護の状況を 特に考慮しなければならないものとすることを考えておりますが、この点につきまして法務大臣のご所見を伺いたいと思います。

小泉法務大臣

本改正案では、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権としなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。

そして、本改正案は、子の利益の観点から一切の事情を考慮して親権者を定めることとしており、ご指摘のような親権者変更の厳格化をすることは、必ずしも子の利益の観点から相当ではないと考えております。

また、父母と子の関係や父母間の関係が様々であることからしますと、親権者変更の判断にあたって、 継続的、安定的に子を監護してきたかという、もちろんこの大事な要素、非常に大事な要素なんですが、こうした従前の監護実績のみを重視することについては、ご指摘のような変更の厳格化ということにつながり、子どもの利益にとって相当ではないというふうに考えます。

牧山議員

すでに離婚済みのケースであっても、親権者の変更の申し入れは可能で、 かつ条文上、複数回の申請も可能なんですね。離婚から日時が経過していますと、DVなどの証拠の提出も当然難しくなります。

いつまでたっても法律関係が安定しない同居親の不安にも配慮しての野放図な親権変更には問題意識を持つべきだと思いますので、ぜひその点、よろしくお願いします。

オーストラリア家族法改正では、 濫訴について支配の継続を望む虐待加害者が法的手続きを被害親子に対する被害の手段として用いるという現象が激化し、これによる被害親子の再被害や疲弊はもちろん、司法リソースも圧迫されて、家庭裁判所がますます子どもと監護親を被害から守れなくなるという悪循環をきたしたと指摘されています。不当な申し立ての多発を典型とするリーガルハラスメントあるいはリーガルアビューズの問題だと思うんですが、今の我が国の状況においては、離婚にあたって共同親権とならなかった別居親や改正施行前に離婚した別居親が繰り返し共同親権への変更申し立てをすることが懸念されています。

子育て中の別居親にとっては、訴訟を起こされること自体、極めて負荷が大きいわけです。このように、常に訴訟を手段にした紛争のリスクに子どもをさらし続けることが子どもの利益と言えるのでしょうか。

子の養育の質に与える影響をどう考えるかについてお答えください。

また、 幼い子どもを育てながら低賃金で働くシングルマザーやファザーにとって、元伴侶から繰り返し調停や裁判を起こされることは、精神的、時間的、経済的にどのような影響があるとご認識でしょうか。

こども家庭庁長官官房審議官

まず、安全・安心が得られる容疑者と安定した関係の中で育まれること、これが子どもの健やかな育成のためには重要であると考えております。

そうした意味では、ご指摘のありました紛争、訴訟のリスクに限らず、一般論ではありますけれど、 子どもが両親の高葛藤に晒され続けて、身体的ないしは心理的な、などなどといったようなダメージを受けるようなこと、これはやはり避けてもらいたい事態、避けるべき事態であるというふうに、こう考えております。

また、ひとり親家庭でございますけれども、 子育てと生計の担い手という2つの役割を1人で担っているということでもありますので、その暮らしというものは、住居、収入、子どもの養育などの面で限りある収入や時間のやりくり等々、様々な困難に直面しがちであると承知をしております。

これまた一般論になりますけれども、調停、裁判に限らず一般論になるかもしれませんが、例えばですけれども、何か用事をするために仕事を休むことによる収入への影響であるとか、 あるいは高葛藤の状態が継続することに精神的な負担、こういったことが懸念されます。

こうしたことから、ひとり親家庭も含めた子育て家庭に様々な支援をしっかり行うとともに、 ひとり親家庭に対しての経済的支援、養育費の履行確保など支援策がしっかり届くように取り組んでまいりたいと考えております。

牧山議員

訴えられるというこの心理的プレッシャーは同居の子どもにも伝染しますので、ぜひその点をご配慮いただき、私もまだまだ質問したいところですけれども、時間となりましたので、ここで終わらせていただきたいと思います。

採決前の討論

立憲民主・社民の牧山ひろえです。

私は会派を代表してただいま議題となりました、民法等の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論いたします。

立憲民主党は修正案について原案のまま運用させることによって生じる被害を少しでも減らせることができるとし、衆院法務委員会の採決では修正案には賛成、修正部分を除く政府原案に反対しました。

衆院本会議では修正案が盛り込まれた民法改正案に賛成し、参院に送付されました。

同一の本案には、政党会派として同じ対応をするのが責任政党としては当然の考えなので、我が党の立場としては参議院でも賛成せざるを得ないという結論になりました。

ただし、質疑でもお分かりのとおり、私たちはこの政府案に諸手を挙げて賛成しているわけでは全くありません。

もともとの私たちの修正内容が含まれない政府原案に対する評価は、衆議院の委員会採決で原案に反対したことに示されるように、極めて悪いものになっております。また筋論としては賛成せざるを得ないとしても国会議員、そして国政政党として本案を少しでもいいものにする努力をするのは当然ですし、義務でもあります。そのような思考で私たちは修正協議開始の打診を始め、粘り強く続けました。

ですが、与党の反応は極めて辛く、既に衆議院で修正協議済みということを理由に全く応じることはありませんでした。

この与党の堅くなな態度に当方は方針を変換し、附帯決議を充実することに切り替えたというのが、参議院における修正協議の際の経緯でございます。

私たちは今後は極めて高く、そして厳しい問題意識を持ってこのテーマに取り組み続け、子どもたちの笑顔を守るために力を尽くしてまいります。

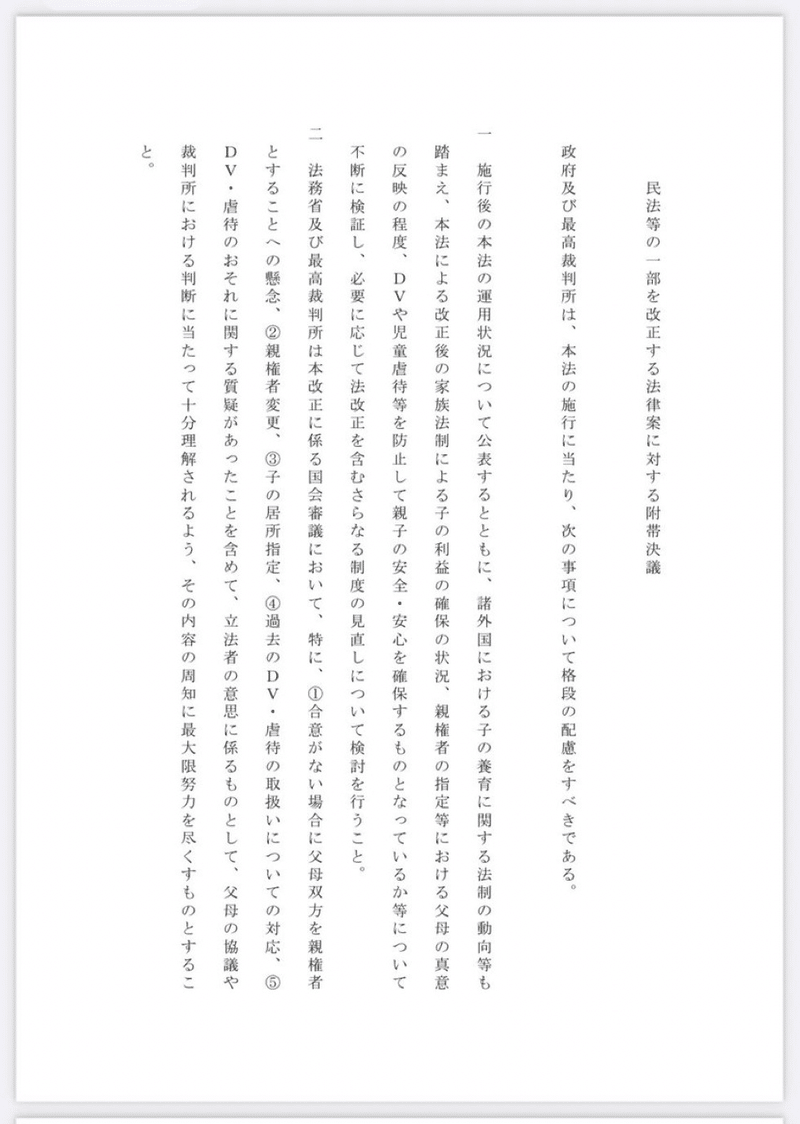

附帯決議案読み上げ

私はただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主、社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員、鈴木宗夫君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。

附帯決議につきましては、弁護士 小魚さかなこ先生のツイートより画像を頂戴いたしました。

ありがとうございました。

以上

誤字脱字がありましたらすみません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?