父親が子供に聞かせた物語 3選

どこで読んだか忘れてしまったが、松浦弥太郎さんが「僕は、おばあちゃん作家が大好き」というようなことを書いていて、「ああ、そういう好きの分類もあるんだなあ」と思ったことがある。

そういう分類でみたときに、どうやら私は「子供に聞かせるために、父親が作った物語」が好きみたいだ。気づいたらそういう本を3冊読んでいたので、読んだ順にお話ししたいと思います。

年をとったワニの話

これはバンコクの古本屋で買いました。

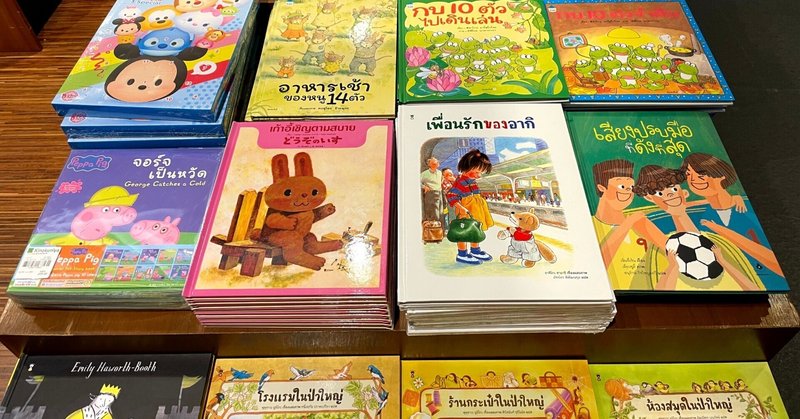

プロンポンという街 ーバンコクの日本人街の中心地みたいな街ー にある古本屋の2階に子供の本のコーナーがあって、そこで目が合ったのだった。

残ったままの値札シールも今となっては思い出深いので、剥がさずにとっておこうか。「B80」は80バーツ。当時のレートで270円くらいだと思う。

どうして、こんなに素晴らしい本を手放してしまったのかしら、とこの本を売った人のことを思うのだが、その人がこの本を手放していなかったら、私はこの本と出会っていなかったかもしれない。

さて、本の内容は著者のショヴォー氏が4歳の息子ルノーぼうやに、ねだられてお話をした4編だ。どれも動物が主人公になっている物語である。

といっても、可愛くて愉快な動物たちのほんわか心温まるお話や、みんなで協力して正義を貫いたようなお話は出てこない。

どのお話にも、ちょっとした毒のような、ゾッとしてしまう要素が含まれている。これを子供に読み聞かせるなんて!と思う大人もいるかもしれない。

でも私は、物語の中に存在するある種の気持ち悪さというのは、子供の頃、面白く感じたよなあ、と思うのだ。そのうち姪にもこの本を読み聞かせてみようか、と思っている。お話を読み終わったあとはきっと、彼女の質問攻めにあうだろう。

パパの電話を待ちながら

これは奥渋谷のSPBSという本屋さんで買いました。目的の本があるわけでもなく、何か読みたい本がないかしら?と思うときに立ち寄る本屋さんです。

本棚を眺めながら、店内をふらふらとしていて、この本の帯にある江國香織さんの言葉に、ぐっと掴まれたのだ。

『物語の本質がここにはあって、それもこんなにふんだんに、惜しげもなく美しくならんでいて、こういうお話を毎晩聞いたこの子供は、どんなに心が丈夫になったことだろう』

子供の頃、とくに10歳くらいまでに読んだ本が、大人になってからも支えになってくれていることを、私は近頃、特に感じるのだ。

そしてそんなときは、石井桃子さんのこの言葉を思い出す。

子どもたちよ

子ども時代を しっかりと

たのしんでください。

おとなになってから

老人になってから

あなたを支えてくれるのは

子ども時代の「あなた」です。

支えであるのが子ども時代に読んだ本であってもいい。私には子供はいないけれど、子どもたちの近くにそういう本を転がしておく、くらいは出来るかもしれない。そんな風に思うのだ。

最近の私の本棚は、少しずつそれを意識したものになっているかもしれない。もう少し姪が大きくなったときに、私の本棚から抜き取っていって、いつの間にか夢中になってしまうような本たちを。

話を元に戻すと、この本は、セールスマンのビアンキさんが、幼い娘に毎晩電話で聞かせたお話集だ。毎晩電話をしたのは「女の子はお話を聞かないことには、眠れなかった」からだ。

そして、どのお話も文庫本で3~4ページ程度の短いお話なのである。

その理由は、

電話代はビアンキさんが自分で払っていたので、あまり長電話ができなかったからです。

なのだ。

でも、仕事がうまくいったときには、いつもよりも電話代を奮発して、娘にお話を聞かせました。ビアンキさんが電話をかけると、交換台のお嬢さんたちはほかの電話をつなぐのをやめ、ビアンキさんのお話に聞き入っていたそうです。たしかにまったく、面白いお話ですからね。

もう、これだけで面白そう!と興奮してしまう。

大人が読むなら、寝る前でもすき間時間でも、1篇ずつ読んで、時間をかけてこの本と付き合うのもいいと思う。毎回、不意打ちのようなやり方で、心をほぐしてくれる物語たちなのだ。

キプリング童話集―動物と世界のはじまりの物語―

作:ラドヤード・キプリング / 絵:ハンス・フィッシャー / 訳:小宮由

この本とは、代官山の蔦屋で目が合った。代官山の蔦屋の2階、キッズフロアは、10歳の頃の私と再会できるような気がする場所だ。

それくらいの頃が、人生で1番たくさんの本を読んでいた時期だったと思う。

私は本が好きだけれども、読書家の方々と比べたら、それほど読書量は多くない。年に1冊も本を読んでいないような時期もあったし、ここ数年は比較的多く読んでいる時期に当てはまるのだけれども、それでも平均すると月に2、3冊くらいのペースではないだろうか。

私は子供の頃から外国の物語が好きで、それに、ハードカバーの単行本の真ん中あたりのページを開いてから閉じたときにするポンッ!という深みのある音も好きで(パンッ!じゃないんですよ、ポンッ!です)、そしてペン画の挿絵がある本が好きで、そうなるともうこの本は物としても、好きな本の条件を満たしているのだった。

この本の著者のキプリング氏には3人の子どもがいて、その子どもたちが眠る前に、彼が聞かせた物語11篇をまとめられているのが、この本である。

サブタイトルにある通り、それぞれ、動物と世界のはじまりの物語なのだが、「本当にそうだったかもしれない」と思えるくらい、納得感のあるお話たちなのだ。

子ども相手だからと、姪にいい加減な話をすると、鋭いツッコミが入ることを痛感している今日この頃なのだが、この物語たちなら、姪も真剣に聞くだろうなと思う。

ところで、この本の原題は『Just So Stories』なのだそうだ。その由来は

子どもたちは、毎晩、このお話を聞いていたので、一字一句いい変えることができなかった("Just So <その通り>”に語らないと、ちがった部分を指摘された)と、のちにキプリングは語っています。

「解説にかえて」より

と巻末の「解説にかえて」に書かれている。子どもたちの記憶力のよさよ!

実際、姪を見てても、その細部への記憶力とこだわりに驚かされることがよくある。

続けて、

お話は、あとの章になればなるほど、長くなっていきますが、これは、子どもたちの成長にあわせてそうなっていったそうです。

と書かれているのを読んで、なるほど、と思う。

こういうことにも、ふむふむと思えるのが、大人になってから子どもの本に触れあう楽しみのひとつだとも思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?