直観と感覚は両立しない、その理由 〜脳科学から見た心理機能②〜

1.はじめに

私にはMBTIに触れてからずっと抱えていた疑問があった。

それは、何故、直観と感覚の二つの心理機能は両立し得ないのか、ということだ。

感覚と思考や感情、直観と思考や感情はそれぞれ併存して補間することが可能だが、直観と感覚に関してはそれは極めて難しい。

二つの機能が両立しないということは、脳内で何らかの競合が起きている可能性が高い。

真っ先に考えられるのは、特定の脳の部位が二つの機能に共有されていて、かつ、そのうち一つの機能に占有されている場合だ。

そして、もう一つの可能性として、神経伝達物質による影響と悪影響の可能性も考えられる。

今回は、その競合の具体的理由について、脳科学の側面から迫ってみた。

2.引用

以下、インターネットからの引用、抜粋である。

結論については後にまとめるので、興味のない方は飛ばしていただいて構わない。

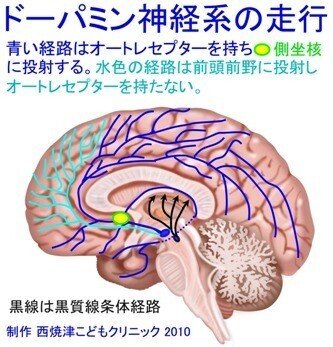

[ドーパミン神経回路図]

ドーパミンは主に黒質から放出される。

[ドーパミンの働き]

ドーパミンは中枢神経系に存在する神経伝達物質で、運動調節・認知機能・ホルモン調節・感情・意欲・学習などに関わる。ドーパミンは脳内の線条体と呼ばれる部位において多く認められる。また、ドーパミン放出量と受容体結合能は反比例し、ドーパミン放出量が多いと薬剤の結合能は小さくドーパミン受容体密度が低いと判断することができ、ドーパミン放出量が少ないと結合能は高くドーパミン受容体密度が高いと判断できる。さらに、線条体のドーパミン受容体密度は、例えば、ドーパミンが多量に放出されることで受容体密度が低下することや、ドーパミンが枯渇することで受容体密度が増加することなど後天的に変化することが知られている。

[直観力に関係する部位]

棋士が具体的な指し手を考えている際に活性化するのは主に、帯状皮質の後ろに位置する前頭前野背外側部後部、運動前野背側部、前補足運動野、頭頂葉楔前部、線条体(尾状核)だった。

[背外側前頭前野の機能]

思考の脳 記憶、学習、理解、推理、抑制、意図、注意、判断。

[背内側前頭前野の機能]

心の脳。

[運動前野背側部の機能]

前背側運動前野は、前頭前野と連携して注意や意思決定などの高次機能に関与すること、それに対し、運動前野背側部は一次運動野と連携して動作の構成や実行に関与することが示唆される。運動前野背側部と前背側運動前野は相互に解剖学的な結合があるので、前背側運動前野と運動前野背側部全体が連携することにより、認知情報から運動情報を生み出す様々な処理過程が実現されると考えられる。

[前補足運動野の機能]

・運動の準備

・ルーチン化した行動の切り替え

習慣化・ルーチン化した動作は半ば無意識のうちに自動的に実行される。

それに対して、状況の変化に応じて適切な動作を選択・実行するためには、状況がどのように変化したかという認知、変化した状況においてどのような行動が適切かという判断、その結果選んだ行動の実行というより意識的な一連のプロセスを必要とする。

こうした柔軟な行動の切り替えに深く関与。

・手続き学習

多数の動作からなる複雑な動作を、個々の要素的動作を特に意識することも無く半ば無意識のうちに実行される。

・動作の時間的順序のコントロール

複数の動作を適切な順序で実行すること。

[頭頂葉楔前部、尾状核の機能]

プロ棋士の脳で特異的に活動する2個所の領域、1つは将棋盤面を見て瞬時に駒組を認識するときに活動する大脳皮質頭頂葉の楔前部(けつぜんぶ)、もう1つは最適な次の一手を直観的に導き出すときに活動する大脳基底核の尾状核、を同定することに成功しました。また、盤面を見て次の一手を直観的に導き出す過程では、楔前部と尾状核が連動して活動することも明らかにし、棋士の直観的な導出能力が、楔前部と尾状核を結ぶ神経回路に埋め込まれている可能性を示唆しました。

[前帯状皮質(前部帯状回)の役割]

大脳皮質と視床、視床下部の中継をするのが帯状皮質の一部である前帯状皮質(前部帯状回)である。

視床は嗅覚系以外の感覚神経が大脳皮質の感覚中枢に到達する中継場所。

視床下部は内臓の働きや内分泌の働きを支配し、生命現象を司る自律神経系の中枢。

二つ合わせて感覚情報の中枢と言える。

感覚情報の細かい処理は前帯状皮質を経由して大脳皮質で行われる。

[ドーパミン受容体密度による影響の一例]

媒介解析により、線条体ドーパミンD2受容体密度は、線条体-前部帯状回の機能的結合を介して、優越の錯覚(自己肯定感)に影響を及ぼすことが明らかとなった。線条体のドーパミンD2受容体密度が低いと、線条体と前部帯状回の機能的結合が弱く、優越の錯覚が強い。一方、線条体ドーパミンD2受容体密度が高いと、線条体と前部帯状回の機能的結合が強く、優越の錯覚は弱い。

[ドーパミン受容体とADHDとの関係]

ADHDと診断された人では、脳の中でも注意や感情などのコントロールに重要な役割を持つとされる前部帯状回でドパミンD1受容体の結合能が低下していた。一方で、情報の一時的な保持や計画性に関わる背外側の前頭皮質や、衝動性的な行動のコントロールなどに重要である眼窩前頭皮質では、活性化ミクログリアの結合能が上昇していた。さらに、これらの脳の場所でのドパミンD1受容体と活性化ミクログリアの結合能の変化は、ADHDの重症度に関係していた。具体的には、前部帯状回のドパミンD1受容体の結合能が低いほど落ち着きのなさが顕著で、背外側前頭皮質の活性化ミクログリアの結合能が上昇しているほど素早く正確な作業が困難で、不注意も目立っていた。また、眼窩前頭皮質の活性化ミクログリアの結合能が増加しているほど素早く正確な作業が困難であるという関係も認められた。そして、ADHDの人では、背外側前頭皮質と眼窩前頭皮質でドパミンD1受容体の結合能の変化と、活性化ミクログリアの結合能の変化が、互いに関係していることも判明した。

3.仮説

以下に、引用をまとめた上での推測、仮説を提示する。

まず、ドーパミン神経回路と直観機能を司る部位の配置は大体のところ一致する。

このことから、学習ホルモンであるドーパミンの分泌が直観機能の発達と密接な関係があることが伺える。

直観機能に優れた人(以下、直観型の人)は、ドーパミンの分泌が盛んであり、脳内におけるドーパミン濃度も高いことが推測される。

黒質から溢れたドーパミンはドーパミン神経回路に関係する脳内の各部位を優先的に活性化、発達させると考えられる。

それは、帯状皮質の後ろに位置する前頭前野背外側部後部、運動前野背側部、前補足運動野、頭頂葉楔前部、線条体の尾状核といった直観力と関連する各部位にも対応すると考えられる。

各部位の機能については引用を参照していただきたいが、これらの部位の機能発達により生じるモノを総称したものが直観力の正体と言える。

一方で、直観型の人はドーパミンの大量放出により、前帯状皮質(前部帯状回)を初めとした感覚機能を司る脳の比較的古い部位のドーパミン受容体密度が低下している可能性がある。

それは、そういった感覚機能の部位がドーパミン神経回路において直観機能に対応する前頭前野や運動前野より手前にあるため、後方の脳機能が発達するほどにドーパミンが放出されると手前の部位においてはドーパミン濃度が過剰になるためと推測される。

そして、前帯状皮質は視床などの感覚中枢と大脳皮質の具体的処理系を中継しており、ドーパミン受容体密度の低下は前帯状皮質の機能低下につながり、結果、感覚情報の中継機能を妨げる可能性が考えられる。

また、同様のことがドーパミン神経回路と接する感覚機能の各所において生じていることも予測される。

それが、直観型の人の感覚機能を低下させ、関連する大脳皮質の発達を阻害し、結果として、当人の現実感覚のなさとして表出する。

なお、ドーパミンの大量放出は学習機能の向上を助けるが、過剰分泌は統合失調症などの精神疾患の原因にもなり得る。

また、直観型の人がADHDなどの特徴を表すことも多いことも、このドーパミンとドーパミン受容体の機能と関連する可能性がある。

4.まとめ

もし、この仮説が的を射ていたとしたら、感覚型の人間がその感覚力を維持したまま直観力を身に付けるというのは極めて難しいということが言える。

なぜなら、ドーパミンによる直観力の発達と感覚力の喪失は同時に引き起こされるものであり、ある意味で直観力は、失われた感覚力を補うために発達するものであると言えるからだ。

高度に直観力を発達させるには学習ホルモンであるドーパミンの放出は欠かせない。

しかし、高濃度のドーパミンは感覚機能の低下を招く。

直観力が鍛えられれば鍛えられるほど、現実感覚は失われていく、ということになる。

MBTIにおいて直観と感覚は相反する概念とされていたが、その原因、理由は脳科学の側面からも推測はできるということである。

人がMBTIの理論をどう役に立てるかというのはそれぞれではあるが、こと直観と感覚に関して言えば、人が長所を殺さずにその弱点を補うのは難しいということは理解できる。

その上でどういう選択をしていくかは、あくまで自己責任で、ということになるだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?