#raspberry_pi

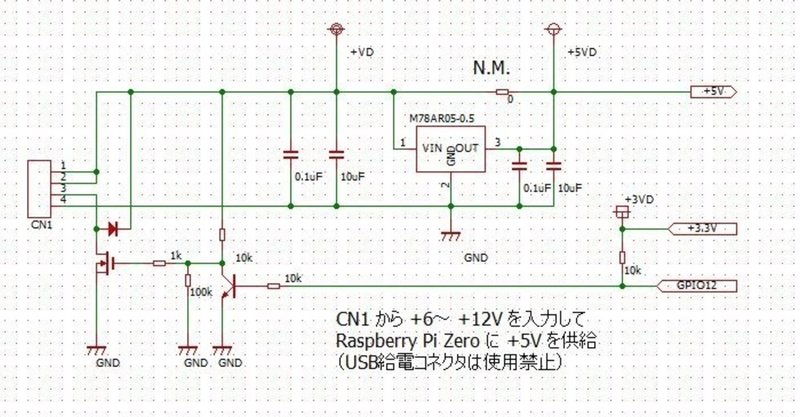

B02-0-P2-0 実装

PWB入荷後に部品表の内 P02-0 に従って部品実装を行いました。

Raspberry Pi のUSBコネクタから5Vを供給してタイトル画像に見えるLCDとタクトスイッチの他、I2C, ADCが使える基板で、Raspberry Pi のGPIOコネクタに接続して使います。

裏側はこんな感じです。

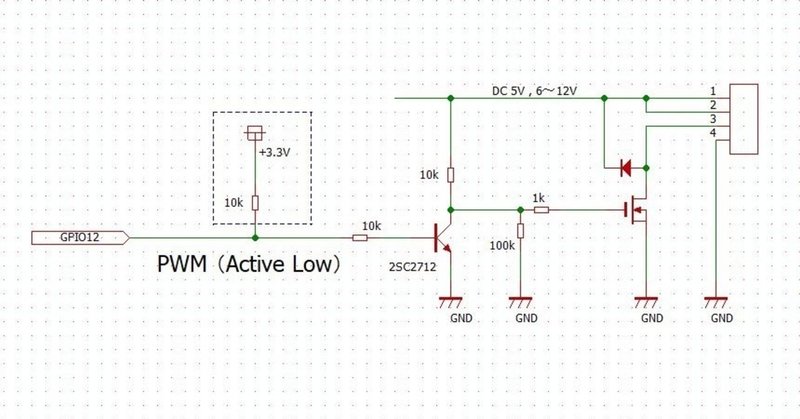

B02-0の当初目的であったヒーター制御は動作確認を済ませて既に稼働中です。

以前に紹介した

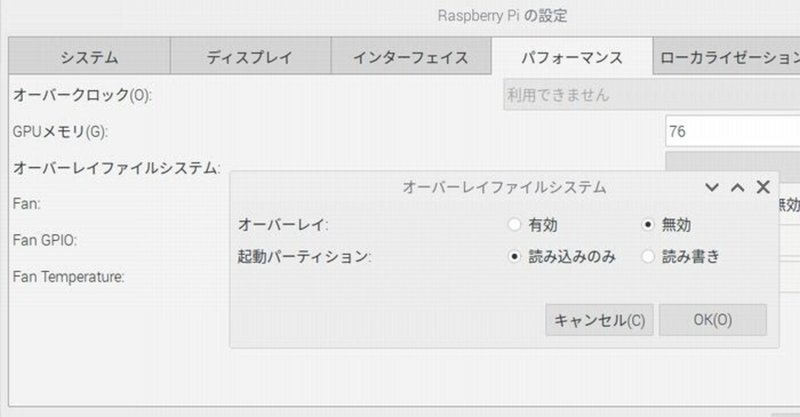

Buster OverlayFS 設定見直し

以前の記事で OverlayFS について書いたのですが、自分の設定を見直しています。見直しに至った経緯は後に回して、まずは見直し後の設定を紹介します。

1.ファイル追加して使う場合(例:リビング用)普通にファイルを保存し、リブート後にも保存したファイルが残っている必要がある場合の設定です。

シャットダウンして終了する必要があります。

タイトル画像のように、以下の設定にして使います。

オー

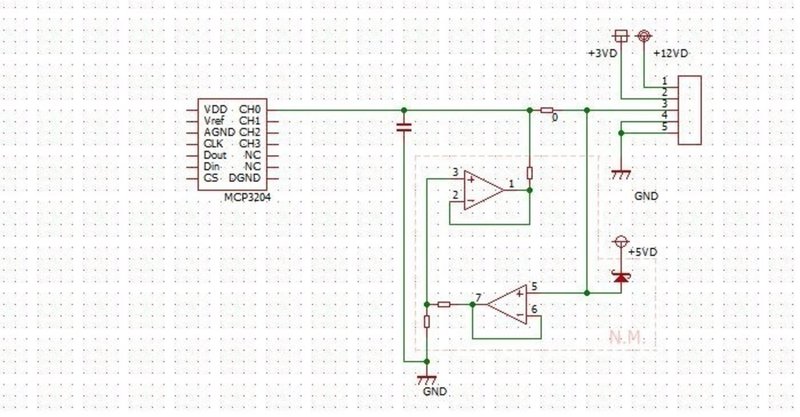

RasPi (+ADC) Python で LM61

B02 に LM61CIZ を接続して温度測定を試したので紹介します。

B02 に実装済の SPIインタフェースのA/Dコンバーター(MCP3204)経由で接続しています。

LM61は精度が高くないのですが、ラフで良い場合や、高精度の温度センサーと併用して(センサー位置ズレ、脱落等)異常検出用の補助センサーとして使っています。

生産中止品のようですが、入手可能な間は使うつもりです。

以前の記事

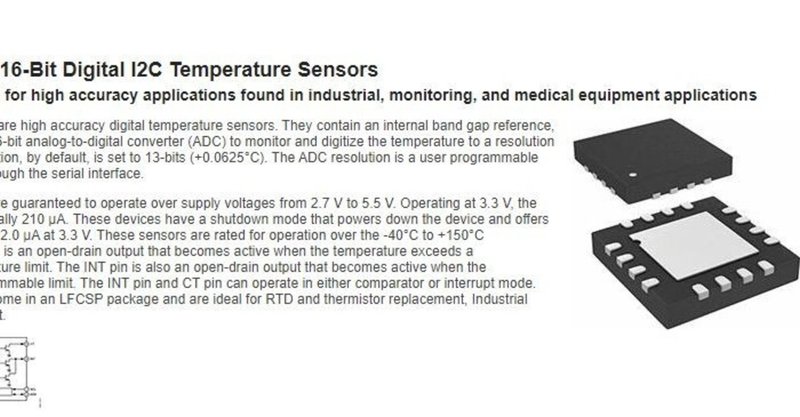

RasPi Python で ADT7420

先日、構想を紹介した B02 で温度センサー ADT7420 を使ってみました。

I2C インタフェースなので、B01 でも同様に使えます。

B01, B02 共に、I2Cバスリピーター内蔵です。

ADT7420は Strawberry Linux の製品を使ってみた上で、PWB(生基板)を作り、PIC マイコンで度々利用しています。

ADT7420 I2C精密温度センサモジュール

http