デザインリサーチとは? (その1:問題設定編) #195

前回はこちら

「デザインリサーチとは?」シリーズでは、デザインの中でも特にリサーチの方法論についてまとめていきます。今回は「その1:問題設定編」と題して、デザインリサーチで最初に行う問題設定の方法を紹介します。

なぜ問題設定をするのか?

あらためてデザインプロセスを以下のダブルダイヤモンド図で確認しましょう。リサーチは探索と定義の部分であることを前回確認しました。そのため、デザイン全体であれリサーチ単体であれ、まずは「チームで共通のクエスチョンを決める」という問題設定から始めます。

この「チームで共通のクエスチョンを決める」作業が大事な理由は、さまざまなバックグラウンドから人が集まってきた場合は特に、同じ言葉に対しても違うイメージを抱いている可能性があるからです。同じ日本人同士ならまだしも、英語などの母語ではない言葉で議論するならなおさらです。

言語学者のソシュールが唱えた考え方に、シニフィエ・シニフィアンというものがあります。犬やDogという文字や音がシニフィアン(記号)で、「🐶」というイメージ(意味)がシニフィエです。この両者の関係性は恣意的に決められたものなので、同じ単語を聞いても人によって違ったイメージを浮かべるのが当然です。

哲学者のウィトゲンシュタインは『言語ゲーム』という言葉を提唱しました。単語や文章だけを見るのではなく、それらが発せられた文脈も考慮に入れて、その単語や文章が示す本当の意味を理解するべきという考え方です。「押すなよ」が「押せ」という意味になることもあるように、人間が発する言葉自体とその意味は文脈によってまったく異なる場合があるということです。

つまり、哲学・思想の世界でも単語と意味の関係性は1対1対応ではないことが唱えられているので、単に同じ質問文を共有したから終わりではなく、本当に同じ意味で理解しているのかどうかを確認する必要があります。こうした話し合いをしながら、グループメンバーが同じスタート地点にいて同じ方向を目指すように調整していきます。以上が、リサーチで問題設定から始める理由です。

ちなみに、英語では皆で共通の認識をしていることを"on the same page"と表現します。「同じ本の同じページを読んでいる」というイメージですね。

問題設定系のデザインツール

では、どうやって問題設定をすればいいのでしょうか? デザインの世界では、各デザインプロセスにおいて思考を助けてくれる「デザインツール」があります。「デザインリサーチとは?」シリーズでは、私が授業で実際に使ったデザインツールを抜粋して紹介します。今回は問題設定系のデザインツールとして、「How might we…?」を紹介します。

How Might We…?(HMW)

「どうすれば~できるだろうか?」という意味です。デザインに興味がある方なら一度は聞いたことがあるかもしれません。IDEOが考案したとされていて、デザイン思考と言えばコレというほど代表的なデザインツールですね(この方法を批判する言説もあるのですが、その話はまたの機会に)。なぜこの疑問形なのかをそれぞれの単語ごとに見ていきましょう。

How

「どうやって」という意味。他にもWhatやWhyなどを使った疑問文を設定してもいいのですが、デザインでは最終的に解決策を提示することを目指します。そのため、What,やWhyなどの疑問形ではなく、Howという解決策を模索する疑問形を使います。

might

「できるかもしれない」という意味で捉えるのがいいでしょうか。私の理解では、「can>could>might」の順で実現可能性が低くなります(違ったらごめんなさい)。How can~?という疑問だと、今の状態で何ができるかという疑問になるので、新しい解決策を考える思考になりません。

これを、How might~?にすると「今はできないけれど、アイデア次第でひょっとしたらできるのではないか?」という思考になり、奇抜なアイデアが生まれやすくなります。

we

主語をweにすることで、問題解決に対する主体性がグループに生まれます。これによって、実現不可能な机上の空論ではなく、自分たちが具体的に何ができるのかと現実的なアイデアを考えることができます。

こうした意味合いが、How might we~?には込められています。ただ、日本人にとってはこうしたニュアンスは分かりにくいので、必要に応じて上手く日本語訳をする必要があるかもしれませんね。

HMWは、「How might we …?」という疑問文をつくる縛りでリサーチで探究する疑問を設定するという方法です。たとえば、グループで議論をする時に、まずはこの疑問文の形式で一人ひとりが興味のある事柄を共有します。その後、全員が共通して興味がある問いは何かを相談し、最終的にグループで一つの「How might we …?」を決めます。このようにしてグループで共通の問題設定をすることができます。

問題設定よ、何度でも。

その後、この質問の意味をチームで一致させるために、設定したHMWをさらに具体化・言い換えしていくこともあります。この時に、World Cafeなどの他のデザインツールと一緒に使って多様な視点を得ようとする場合もありますが、これらは応用編なので需要があれば詳細はあらためて紹介することにします。

ちなみに、HMWなどで設定した問いはあくまでリサーチの出発点です。つまり、リサーチを通してこの答えに答えることが目的ではなく、リサーチを始めるための手段ということです。そのため、この時点で「クリティカルな問いを設定しなければ」とプレッシャーを感じる必要はなく、「とりあえずこれでいきましょう」というマインドで大丈夫です。

デザインプロセスは試行錯誤の連続で、気づいたら最初とは全然違うことをしていることが多いものです。設定した問いに答えようとしてリサーチをする中で、別の問いが生まれたらその問いに答えるためのリサーチをするという流れで大丈夫です。

ケース・スタディ

パーソンズ美術大学・Transdisciplinary DesignのDesign-Led Researchという授業での体験から、今回の方法論が実際にどのように使われるのかを見ていく「ケース・スタディ」のコーナーです。「How Might We…?」をどのように使っていくのかの具体的な実践例を紹介します。

Design-Led Researchの授業は週2回あり、約16週間におよぶ学期を通して3-5人くらいのグループで実際にリサーチをするというスタイルでした。グループメンバーの選び方は、先生が提示した単語(今回はBody, Perspective, Participation, Power, Movement, Care)から同じ単語に興味がある人同士で組むという方法でした。私は"Care"という単語に興味がある人たちからなる6人組のチームに入りました。

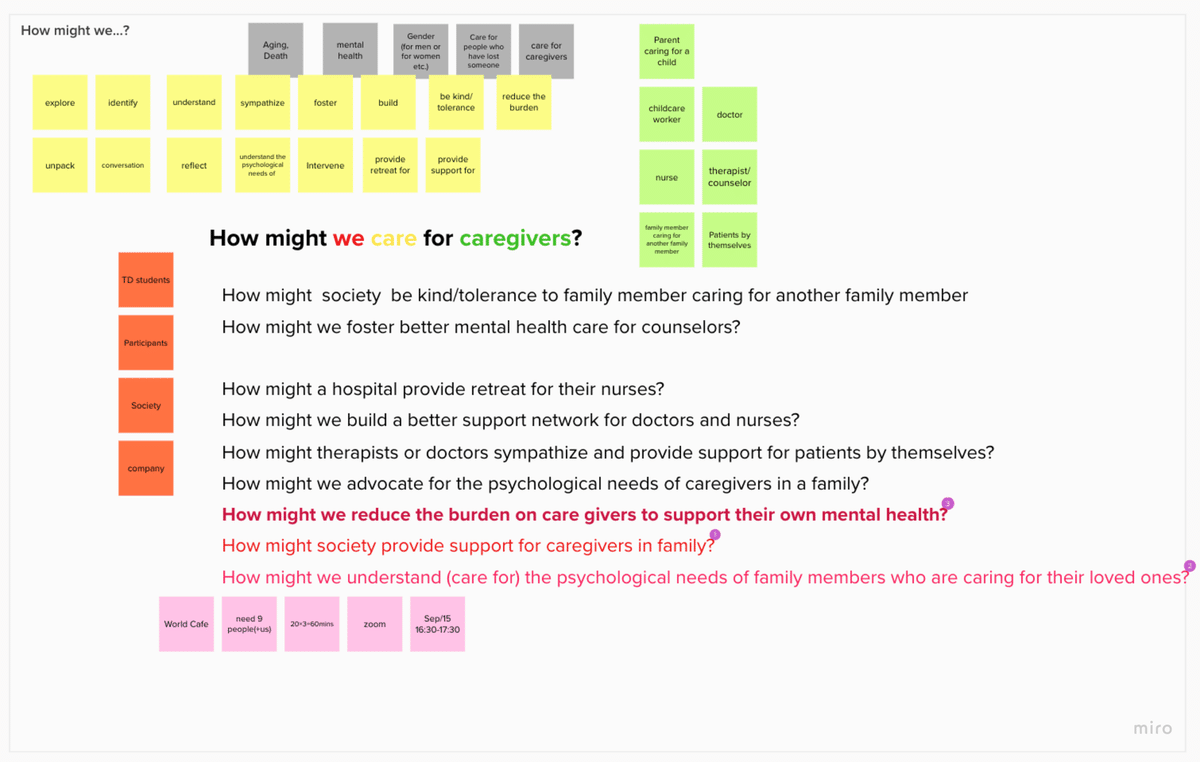

まずは、お互いがなぜ"Care"グループを選んだのかという自己紹介も兼ねて、"Care"という単語で思い浮かぶことをお互いに共有することから始めました。ちなみに、使ったのはmiroやMURALというオンラインでポストイットを使ったコミュニケーションができるツールです。

たとえば、Careと言えば身体的・精神的に他人の世話をするイメージがまずは思いつくでしょう。Careをされる対象として、患者、子ども、高齢者、経済的に貧しい人、ロボット(メンテナンス?)などが浮かぶでしょう。Careをする側としては、人の場合もあれば、動物や機械が行うこともあるでしょう。

こうしたCareにまつわるイメージを出し合ったら、グループで一番最初のHMWを設定します。ここで話題になったのは、「Careをする人は誰からCareを受ければいいのだろうか」というCareの一方向性でした。このことを考えたいとグループで一致したので、"How might we care for caregivers?"(どうすればケアをする人をケアできるだろうか?)という問いをまずは設定しました。

次に、この"How might we care for caregivers?"の意味を明確にしていきます。たとえば、weとは誰なのか?careとは何か?caregiversって誰なのか?を言い換えながら、具体化していきます。

この議論では、Careをする-されるの関係が固定化されたらCareをすることが当然となり感謝されなくなること、そうなるとCareをする人は身体的にも精神的にも疲弊してしまうこと、Careはある職業特有の専門技能ではなくて誰もが日常で行う行為であることなどに注目しました。

こうした議論の結果、"How might we care for caregivers?"という問いが、"How might we reduce the burden on caregivers to support their own mental health?"(どうすればケアをする人のメンタルヘルスをサポートするために彼らの負担を軽減できるか?)というHMWに言い換えることができました。

HMWというデザインツールを使うことで、私たちのグループは「仕事として介護などのケアをする人だけでなく、全てのCareをする人が感じる精神的な負担をどうすれば減らせるかを考えるためにリサーチする」という方向性が明確になりました。

まとめ

デザインプロセスのスタートは、チーム内でこれから調べていく問いを定義することから始まります。次回は「その2:情報収集編」で、今回設定した問いに答える準備をする方法を見ていきましょう。

いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。