フクシマからの報告 2021年夏 「あれはすべて幻だったのか」 帰りたくても帰れないふるさと 「文字盤のない時計」が回り続ける 俳人・中里夏彦さんの原発事故の物語(上)

福島県・双葉町出身の俳人・中里範一さん(64)と知り合ったのは偶然である。

福島第一原発が立地する双葉町の北隣に「浪江町」という街がある。そこの中心部に「サンプラザ」というショッピングセンターがあった。福島第一原発から8キロほどの距離だ。

中里さんはその総務部長だった。

サンプラザがある浪江町中心部の強制避難が解除され、中に入れるようになったのは、2017年3月31日だった。震災から6年が経っていた。→2019年4月本欄に書いた浪江町の報告はこちら。

除染が済んで強制避難が解除されると、私はその現場にできるだけ早く行き、その場に立ってみるようにしている。そこには、2011年3月11日に地震・津波に襲われ、続く原発事故の避難で動きの止まった街がそのまま眠っている。浪江町もそうだった。

街の中心部を歩いていて、大きなショッピングセンターに出くわした。前にはタクシーだまりがあり、銀行ATIMがあり、ゲームセンターやコインランドリーがあった。洗車場やパチンコ店があった。

裏に回ると、マクドナルドや書店、レンタルDVD店があった。地元の中学の名札がついたままの自転車が錆びて倒れていた。

人影はどこにもなかった。無人の街に、私は一人立ち尽くしていた。

私は、自分が中高生だったころ、学校帰りに本屋で立ち読みをしたり、映画館に寄ったりして過ごしたことを思い出した。

きっと、ここは地元の人たちの憩いの場所だったに違いない。学校帰りの中高生が、マンガを立ち読みをしたり、CDを試聴したりしたのだろう。休日になれば、大人たちがやってきて、クルマを洗ったり、パチンコをして息抜きをしたにちがいない。

そんな「にぎわいの場」だったはずのショッピングセンターが、無人のまま朽ち果てていた。風が吹き、雑草を揺らす音以外には何も聞こえない。

やがて2020年になって、ショッピングセンターは解体された。書店もゲームセンターも煙のように消えてしまった。

寂しかった。

このショッピングセンターにいた人たちはどうしているのだろう。

その消息を確かめたくて、いても立ってもいられなくなった。

ネットで調べてわかった。この「サンプラザ」は「マツバヤ」という地元商店の経営であること。昭和2年(1927年)創業。ずっと浪江町の地元に根を下ろして経営してきた。よくある全国チェーンのショッピングセンターではないのだ。

そんな地元に密着してきた商店が、原発事故で地元を追われた。それは想像を絶する苦難ではないのか。

あちこち探して、西に40キロ離れた山間部の街、田村市の商業ビルのフロアを借りて、サンプラザが営業を続けていることを知った。行ってみると、看板に見慣れた陰陽のロゴがあった。(下2点は2021年4月17日撮影)

うれしかった。行方不明になっていた友だちを無事に探し当てたような気持ちになった。

ダメでもともと、とアポなしで事務所に行ってみた。そこにたまたまいたのが中里さんだった。

会社の代表ではなく、個人としてならお話しましょう。そう言って中里さんはその日の夜、郡山市のアパートに私を招いてくれた。そこで私は中里さんが「中里夏彦」の句号を持つ俳人であることを知った。

ひとくちに「福島第一原発事故の被害者」と言っても、自分の体験や思いを言葉にすることに長けた人ばかりとは限らない。むしろ苦手な人のほうが多い。

「言葉を織りなす」ことを技とする俳人は、原発事故という巨大な災害を、どういう言葉で語るのだろう。

「あれはすべて幻だったのか、と思います」

自分が40年間勤めたサンプラザが消えてしまったことを話題にすると、中里さんはそう言った。

2018年11月に中里さんが出版した句集「無帽の帰還」を頂戴した。

表紙を見て悟るものがあった。真っ暗な大地の向こうにぼんやりと光るのは福島第一原発である。そこに向かって昆虫のような送電線が並んでいる。よく見ると、漆黒の大地には、津波の水が鈍く光っている。

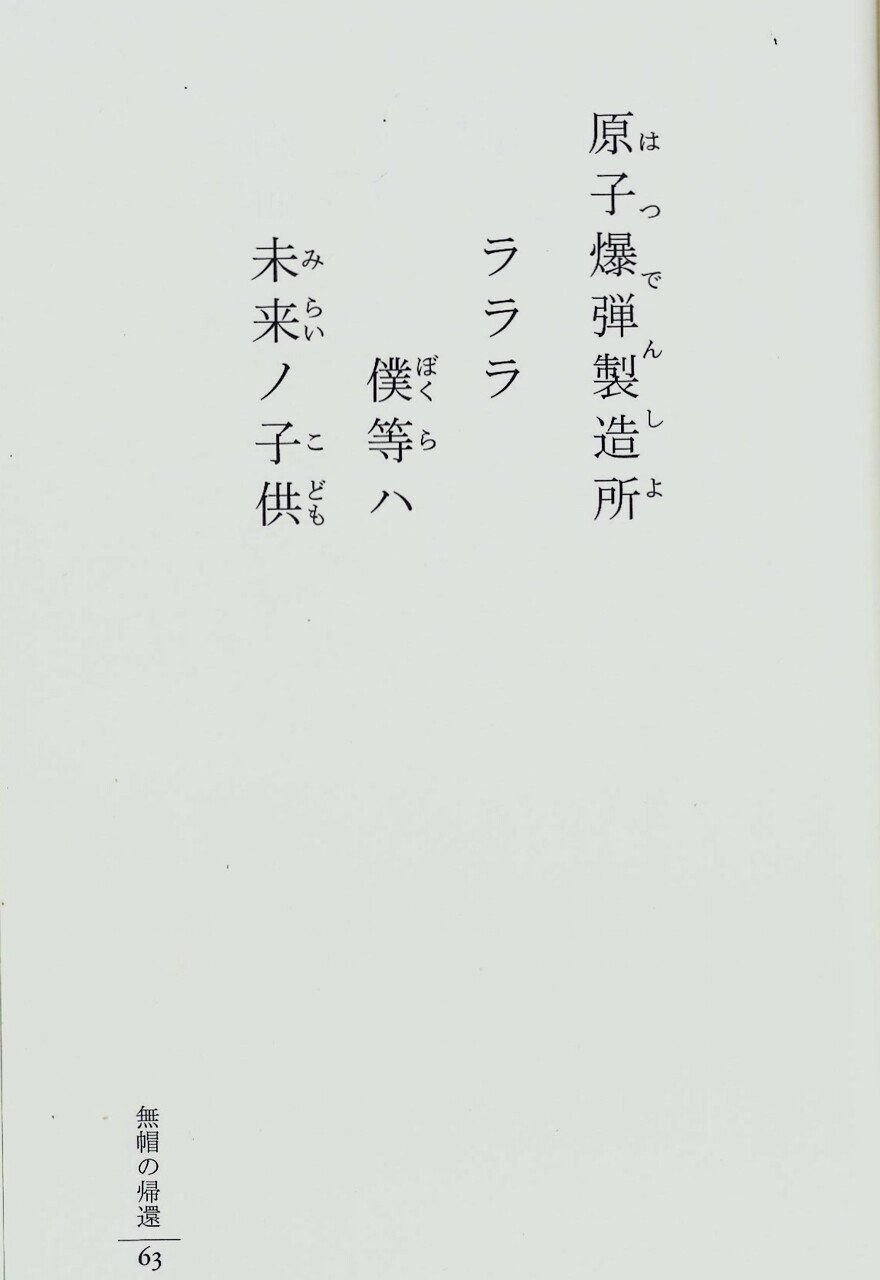

そこにはやはり、衝撃的な俳句が並んでいた(中里さんの俳句は改行や文字空けを含めて表現手段にする作風であり、noteの文字配置では再現できないため、画像で掲げる)。

中里さんが生まれ育った故郷は、上記の浪江町の南隣にある「双葉町」だった。福島第一原発の立地する町である。メルトダウンで漏れ出した放射性物質で、深刻な汚染が残った。

原発事故から10年5ヶ月を経た2021年8月現在も、帰還人口はゼロ。人のいない民家や商店は廃墟になるか、解体されて消えた。そんな荒涼とした風景が広がっている(なぜかそんな無人の町の一角に『東日本大震災・原子力災害伝承館』がある)。

福島第一原発の建設が始まった1967年、中里さんは小学生だった。ふるさと双葉町は原発とともに発展し、そして事故とともに無人になった。

中里さんも埼玉県加須市に避難し、高校の教室で数ヶ月雑居したあと、避難先を転々とした。家族を埼玉県に残して、会社の再建のために郡山市に単身で戻った。苦渋に満ちた毎日だった。それからもう10年が経つ。

中里さんは「原発の町」の栄枯盛衰を同時代で目撃した人なのだ。その当事者でないと書けない句が、ページをめくるたびに目に飛び込んできた。

中里さんの故郷を見たい。そしてじっくりと話が聞きたい。そう思っていたら、中里さんから知らせがあった。お盆のお墓参りのため、故郷に帰る。よかったら一緒に来ませんか。そんなお誘いだった。

中里さんの家も、汚染のために立ち入り禁止のまま封鎖された区域にある。自分の家に戻るのに、町を通じて国(=原子力災害対策本部現地対策本部=経済産業省)の許可をもらわねばならない。

2021年8月13日、私は中里さんと一緒に「汚染地帯へのお盆の帰省」に出発した。

(本稿では中里さんの里帰り同行記を書き、俳句の紹介やインタビューの詳細は次回に掲載する)。

ここから先は

¥ 3,000

私は読者のみなさんの購入と寄付でフクシマ取材の旅費など経費をまかないます。サポートしてくだると取材にさらに出かけることができます。どうぞサポートしてください。