意訳って何? 英語を学ぶ上でのマヤカシな話

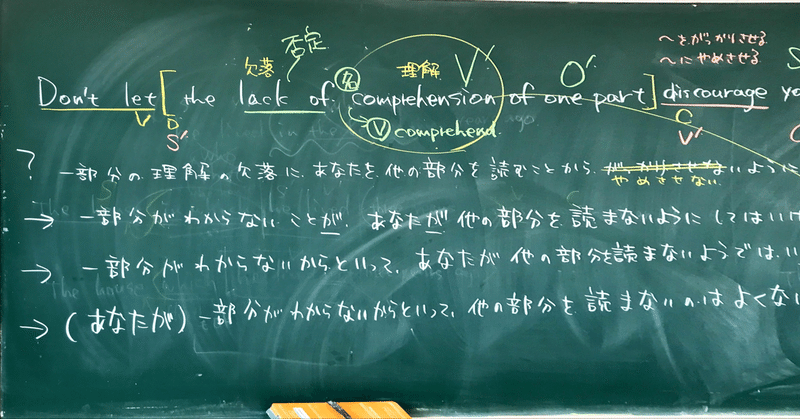

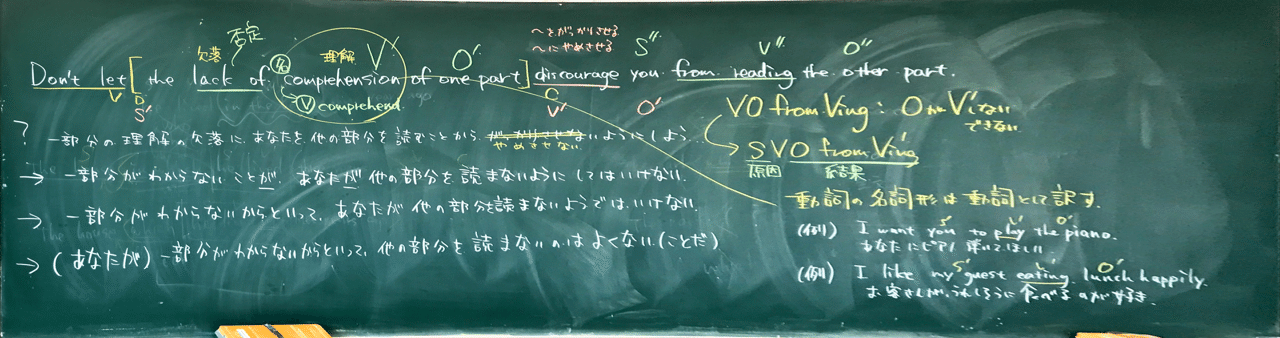

ちょっと前の授業の板書です

office lensというアプリで撮影すると綺麗な平面になります

素敵アプリですね。

さて、今回は直訳と意訳の話

意訳って必要?

僕は不要だと思っています

大学入試での有り得る採点基準からすると

①文構造は正確に把握されているか

②文構造に適した単語の訳が出来ているか

が大部分だと思います

①に関しては文法力を試しているわけで

②は広い意味で語法を問うてるわけです。

makeは「作る」か「させる」か、とかがわかりやすいかな

3文型なら「作る」

5文型なら「させる」

と大まかに測る

もちろん、

語と語のつながりから

3文型で「する」もあるよね

※make a decision → 決定する、とかね

この「作る」か「させる」か「する」かの選択は意訳かもしれないよね

でも、「綺麗な日本語に〜」とかのたまうタイプの訳をごにょごにょ考えるのは意訳ではない

センスは主観、なので採点に主観は差し挟まれない、という趣旨を横山雅彦先生は著書などで述べられていますし

「生徒の考える意訳は、誤訳」という趣旨を西きょうじ先生も述べられています。

(そういえば、以前に出口治明さんの講演会に出席させていただいた時にたまたま隣が西先生でした。緊張で震えながら名刺交換させていただき、その後、恐れ多くもメールでやりとりさせていただきました。大変穏やかで丁寧で知的で謙虚な方でした。アドバイス、というかエールもいただきました。本当にありがとうございました。)

閑話休題

和訳に関して、

文法直訳で意味が通るならそれで良いです

文構造を正確にわかっている

語法も正確にわかっている

と、採点官に示せれば良いのです

で、おそらく

文法直訳で内容が通じるなら、そこで正式に試合終了です。

わざわざ試合時間を延長させない

文法直訳で不自然なら

その不自然さを矯正する

いきなり

「意訳がー、綺麗な日本語がー」

などとのたまうと

それは逃げですよね

文法直訳で内容が通じるなら、と言いましたが

受験生は多くが日本語を十二分に使いこなしています

もちろんネイティブかどうかはわかりませんが

日本の入試制度下の一般入試を選択する人は

相当日本語を使いこなしています

そのレベルの日本語使用者が

文法直訳で内容が読み取れるなら

それ以上のことをする理由がありますか?

ということです。

和訳って厄介ですよね

普通にすれば良いんですよ

という考え方が1番リーズナブルだと思います。

ふと考えていた和訳についてのマヤカシな話でした。

サポート頂ければ幸いです。サポートはよりよい記事、よりよい教育研究、教育実践のために使わせていただきます。