100年ほど前のてるてる坊主事例【てるてる坊主考note#23】

はじめに

かつて、明治のころ(1868-1912)のてるてる坊主像を探るべく、当時の雑誌や小説などさまざまな媒体に登場するてるてる坊主について紹介するとともに、整理・検討をおこないました。

その結果、呼び名や姿かたち、設置場所や設置方法などをめぐって、昨今とは異なる多彩な様相のてるてる坊主たちを確認することができました(★詳しくは「明治期のてるてる坊主事例(フィクション編)【てるてる坊主考note#21】」、および、その続編「(ノンフィクション編)【同#22】」参照)。

引き続き、明治期の次に続く大正期(1912-26)のてるてる坊主像について探ってみましょう。わたしの管見が及んだ大正期の事例はジャンルレスに以下の8点(年代順)。

①、『小学男生』1巻2号(1919年)

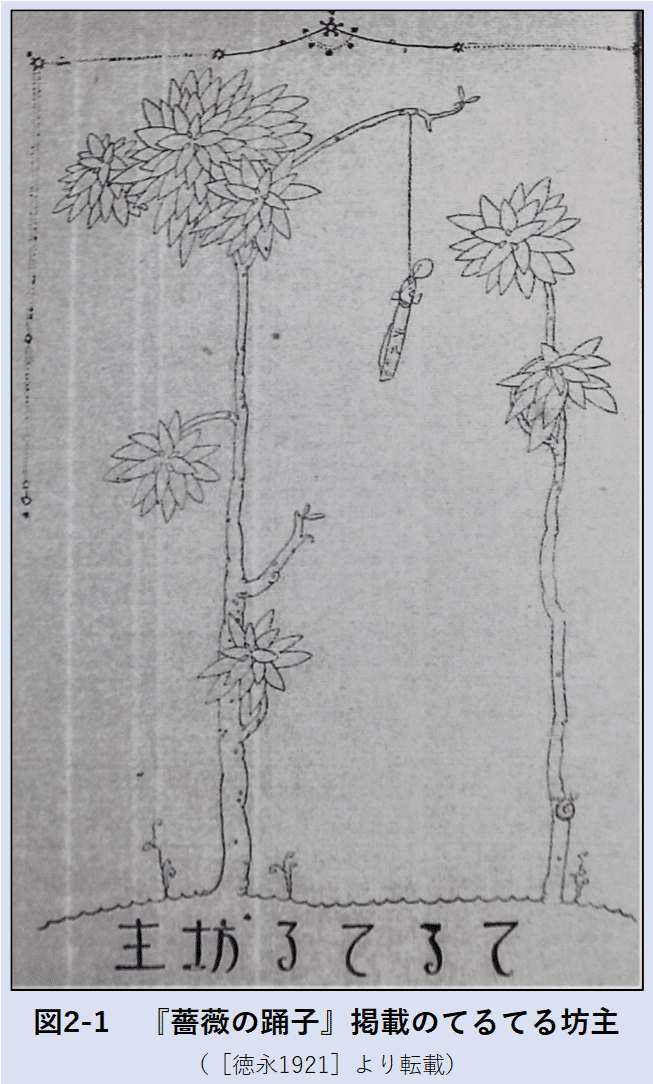

②、徳永寿美子『薔薇の踊子』(1921年)

③、『少女の友』14巻6号(1921年)

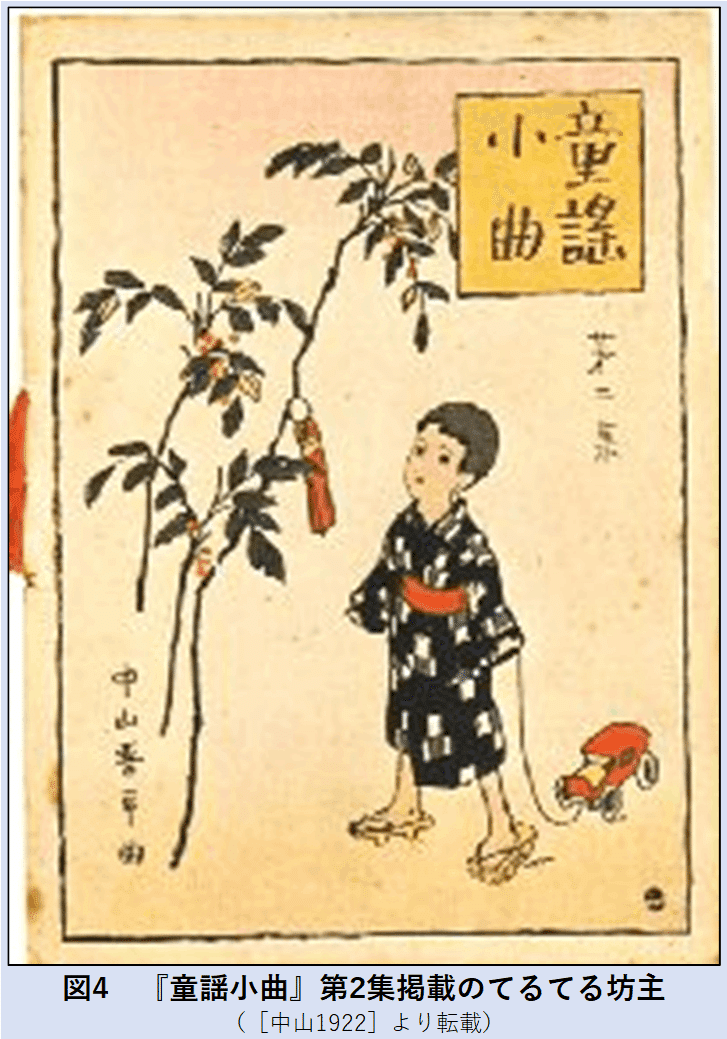

④、中山晋平『童謡小曲』第2集(1922年)

⑤、『土の鈴』第15輯(1922年)

⑥、町田桜園『かあいゝ歌劇』第1編(1923年)

⑦、川路柳虹『はつ恋』(1925年)

⑧、『四年の小学生』創刊号(1926年)

年代的には大正8~15年(1919-26)という7~8年のあいだに集中しています。いまから100年ほど前のことです。このうち、本稿では前4者(①~④)を紹介します。4点いずれも挿絵があって、当時のてるてる坊主の姿かたちを目の当たりにすることができます。

①、『小学男生』1巻2号(1919年)

『小学男生』はその名のとおり、男の子向けの絵雑誌として大正8年(1919)に創刊されました。同年11月に発行された1巻2号に「てるてる坊主」と題された短編が挿絵付きで掲載されています。

短編の作者名は「竹二」というペンネームのみ記されています。画家は同誌の表紙も数多く手がけている小林永二郎と推測されます。両者とも生没年不詳や来歴などは不詳です。

お話のなかの登場人物は敏雄と姉。「明日は待ちに待つた遠足だと云ふのに、空はあやしく曇つて来た……(中略)……敏雄は悲しくなつて、今にも泣き出しさうに顔を曇らしてゐる」という場面設定です。

そばにいた姉は、心配そうな敏雄のためにてるてる坊主を作ることを思い立ちます。小さな敏雄はてるてる坊主とは何かを知りません[竹二1919:48-49頁]。

『てるてる坊主つて?』

『てるてる坊主と云ふのは、雨のふらないおまじないよ。それはよくきくおまじないなの。』

と云つて姉さんは白い手で器用に妙な形の紙人形を拵へ出した。

姉がてるてる坊主を作ってくれる様子を、敏雄はそばでニコニコ嬉しそうに見ている、という描写で文は閉じられます。微笑ましいお話です。

昨今は保育園や小学校で行事の前に作られることが多いてるてる坊主ですが、かつてはこのように、各家庭で姉や兄から弟や妹へと伝授される機会も多かったことでしょう。

「雨のふらないおまじない」であるてるてる坊主は「妙な形の紙人形」とも説明されています。

挿絵に目を凝らしてみましょう(★図1参照)。てるてる坊主の頭は丸く作られています。目鼻はなく、のっぺらぼう。

首は細く、胴体の部分には着物を着ています。裾のほうを見る限りでは、着物は1周半させて、後ろ側で合わせているようです。着物のうえから水引のような紐3本で帯のようにして締めています。

てるてる坊主を初めて目の当たりにする敏雄にとっては、たしかに「妙な形の紙人形」と感じられたことでしょう。

作っている最中の場面で話が終わっているので、できあがったてるてる坊主の設置場所や設置方法、願いの成否にいたっては不明です。

②、徳永寿美子『薔薇の踊子』(1921年)

徳永寿美子(1888-1970)は山梨県甲府市出身の児童文学作家。初めての作品集である『薔薇の踊子』は大正10年(1921)に発行されました。そのなかに「てるてる坊主」と題された1編が収められています。

登場人物は尋常小学校の子どもたち。あすは遠足なのですが、ここ2~3日は雨や曇り続きの悪天候。子どもたちはあすの天気が心配でなりません。そこで、翌日の好天を願っててるてる坊主が作られます[徳永1921:31-32頁]。

『どうでもかうでも明日一日は好いお天気にしなければ。』

皆はさう云ひ合つてお家へ帰ると、誰も彼も一生懸命に祈り乍らてるてる坊主をこしらへました。そしてめいめいの家のお庭の木にぶら下げました。てるてる、てるてると書き散らされた半紙の着物を着た小さなてるてる坊主は、明日天気になれば大好きな甘酒がいただける、どうか天気にしたいものだ、と考へてでもゐるように、ぢいつと黙り込んで青々した木の枝にぶら下がつて居ました。

前掲した『小学男生』(①)と同じく、遠足前日に嫌な空もよう。そこで、てるてる坊主の出番です。やはり、学校でみんなで一緒にというわけではなく、家に帰ってからめいめいにてるてる坊主が作られています。

材料は半紙。着物を着せて、着物には願いを込めて「てるてる」という文字を何か所も書き込みます。それを庭の青々とした木の枝にぶら下げます。そうして、願いがかなって晴れた場合には甘酒をあげるようです。

お話は翌朝の場面へと続いていきます。天で「日の女神様」は目覚めると、たくさんの雄鶏たちを呼び寄せ、下界へ行って朝を告げてくるように命じます。

下界に下りた雄鶏たちは、子どもたちが心を込めて作ったてるてる坊主を目撃します。そして、天に戻るやいなや、その様子をお日さまに口々に報告します。雄鶏たちの言葉をいくつか抜き出してみましょう(同じ音の繰り返しを表す「くの字点」は横書きできないため、本稿では「〳〵」と表記)[徳永1921:34-36頁]。

・『方々の家の庭の木に、変なものがつる下がつて居ります。不思議に思ひましてそばへ行つてよく見ると、それはてるてる坊主でございました。』

・『半紙の着物にてるてる、てるてると書いてございましたが、まだ随分下手な字のもございました。』

・『その坊主は随分不出来なのもあつて、頭がいびつだつたり、首がろくろ首のやうに長かつたり、また着物が左前になつたのもございました。』

丸い頭がいびつなもの、首が妙に長いもの、着物を普段とは逆の左前(左から先)に着たものなど、子どもたちが作ったてるてる坊主の出来栄えはさまざまだったようです。

そんな一生懸命に作られたてるてる坊主たちのことを聞いたお日さまはとてもご機嫌で、遠足当日は雲ひとつなく、のどかに晴れ渡ります。

『薔薇の踊子』にはそれぞれのお話に扉絵があります。描いたのは初山滋(1897-1973)。浅草(現在の東京都台東区)生まれの童画画家です。

「てるてる坊主」の扉絵を見ると、木から伸びた枝にてるてる坊主が吊り下げられています(★上記の図2-1、2-2参照)。木はたくさんの花と小さな葉を付けているようですが、樹種は不明です。

てるてる坊主は丸い頭をしており、顔に目鼻はなくのっぺらぼう。着物を着て帯を締めているように見えます。袖はありません。着かたは右前(右が先)になっているようです。

着物の裾のほうに「テル」と2か所書き込まれています。襟元にも「ル」のような字が見え隠れしているでしょうか。

③、『少女の友』14巻6号(1921年)

「てるてる坊主てる坊主」という歌いだしで有名な童謡「てるてる坊主」は、いまから100年ちょっと前の大正10年(1921)に発表されました。前掲した『薔薇の踊子』(②)の発行と同じ年です。

発表された媒体は雑誌『少女の友』。同誌は女の子向けの雑誌として明治41年(1908)に創刊されました。童謡「てるてる坊主」が掲載されたのは、大正10年(1921)6月発行の14巻6号。

作詞・作曲は長野県出身の2人。作詞は北安曇郡池田町出身の浅原鏡村(1895-1977)、作曲は中野市出身の中山晋平(1887-1952)です。浅原鏡村は本名を浅原六朗といい、のちに『少女の友』の編集長も務めています[実業之日本社2009:6頁]。

発表当初、童謡「てるてる坊主」は「てるてる坊主の歌」と題されており、歌詞は以下のとおり4番までありました[『少女の友』1921:6-7頁]。

てるてる坊主の歌

てるてる坊主てる坊主

あした天気にしておくれ

もしも曇つてないてたら

空をながめてみんななかう

てるてる坊主てる坊主

あした天気にしておくれ

いつかの夢の空のよに

はれたら金の鈴あげよ

てるてる坊主てる坊主

あした天気にしておくれ

わたしの願ひをきいたなら

あまいお酒をたんとのませう

てるてる坊主てる坊主

あした天気にしておくれ

それでも曇つてないてたら

そなたの首をチョンと切らう。

2番と3番では願いがかなって晴れた場合のことが歌われています。「金の鈴」をあげたり(2番)、「あまいお酒」をたくさん飲ませたり(3番)するそうです。

いっぽう、1番と4番では曇って雨が降った場合のことが歌われています。空を見上げてみんなで泣き(1番)、てるてる坊主の首をちょん切る(4番)と脅しています。

もっとも、こうした歌詞の内容が、当時のてるてる坊主の風習について、実状をどれほど反映しているのかはわかりません。

本稿で注目しておきたいのは、『少女の友』誌上に発表された童謡「てるてる坊主の歌」に添えられた挿絵(★図3-1、3-2参照)。描いた画家は不明です。

楽譜と歌詞の周りを、葉をつけた木の枝が取り囲んでおり、その片隅にてるてる坊主がちょこんと描かれています。

丸い頭をしており、着物を着て帯を締めています。前掲した『小学男生』(①)や『薔薇の踊子』(②)では、てるてる坊主の顔はのっぺらぼうでしたが、ここでは顔に眉・目・鼻・口が書き込まれて穏やかな表情を見せています。

④、中山晋平『童謡小曲』第2集(1922年)

前掲した童謡「てるてる坊主の歌」を作曲した中山晋平は、自ら作曲した歌を集めた『童謡小曲』シリーズを15冊刊行しています。

大正10年(1921)に『少女の友』(①)に発表された童謡「てるてる坊主の歌」は、その翌年に発行された『童謡小曲』第2集に「てるてる坊主」と題名を変えて収められています。内容も少し変更されており、前掲した1番はまるまる削除されています。

そのほか、新たな2番と3番についても、終わりの部分の語句に以下のような細かい修正が加えられています(傍点筆者)[中山1922]。

・「あまいお酒をたんとのませう」→「あまいお酒を たんと飲ましょ」

・「そなたの首をチョンと切らう。」→「そなたの首を チョンと切るぞ」

1~3番で構成される、この修正後のかたちが、その後は広く知れ渡り現在に至っています。

ここでも注目したいのは、表紙に描かれたてるてる坊主の絵(★図4参照)。描いたのは静岡県藤枝市出身の画家・加藤まさを(1897-1977)です。

てるてる坊主は木に設置されています。吊り下げられているのではなく、頭の部分で木に取り付けられています。

木は細く、赤い実をつけており、ナンテン(南天)のように見えます。葉は濃い緑色が目立ちますが、一部は黄色く色づいているようです。

てるてる坊主は丸い頭をしており、顔には目鼻はなくのっぺらぼう。朱色の着物を着て、黄色い帯を締めています。おもちゃの車を引いた下駄履きの男の子が、そばでてるてる坊主を見上げています。

おわりに

本稿では、わたしの管見の及んだ大正期のてるてる坊主事例4点を紹介しました(★下記の表1参照)。呼び名・姿かたち・設置場所の3点に絞って、当時のてるてる坊主像を簡単にまとめておきましょう。

1点目に呼び名をめぐって(★下記の表2参照)。ひとつ前の明治期には「テルテル坊主」「テリ〳〵坊主」「テレ〳〵坊主」など、呼び名は多彩で一定していませんでした。それが大正期に入ると「てるてる坊主」へと収斂されています。

2点目に姿かたちをめぐって。本稿で紹介した大正期のてるてる坊主は、4点いずれも着物を着て帯を締めた姿です。そして、顔には目鼻が書かれておらず、のっぺらぼうのものが4点中3点(①②④)と目立ちます。

顔はのっぺらぼうで、着物を着て帯を締めているのが、当時のてるてる坊主の一般的な姿だったようです。昨今よく見られるような、目や口があって、スカートか雨合羽のポンチョのように裾をヒラヒラとさせた姿とはだいぶ様相を異にします。

大正期(1912-26)というと、先述のようにいまから100年ほど前のこと。100年でてるてる坊主の姿はずいぶんと変わりました。これからの100年でも、また様変わりするのでしょうか。

3点目に設置場所をめぐって。設置場所がわかるのは3点(②③④)で、いずれも木に設置されています。昨今多く見られるような、軒下に吊るされている事例はまったくないのです。

参考までに、当時の辞書ではてるてる坊主の設置場所はどう説明されているでしょうか。わたしの管見の及んだ大正期の辞書をひも解いてみましょう。すると、てるてる坊主の設置場所に言及しているのは6点(★表3参照)。

驚くべきことに、設置場所を「木」と説明している辞書は皆無です。6点のうち5点までもが「檐」(表3の❶❹❺❻)や「縁さき」(同❷)、残る1点は「格子」(同❸)と説明しています。本稿で取り上げてきた事例と同時代の辞書の説明とのあいだには、このように明らかな齟齬を確認できます。その原因はわかりません。不思議です。

さて、本稿で取り上げた事例のうち、後世のてるてる坊主像にもっとも大きな影響を及ぼしているのは、言うまでもなく童謡「てるてる坊主」でしょう。「てるてる坊主の歌」として『少女の友』(①)に発表されて以降、『童謡小曲』(②)をはじめさまざまな媒体に掲載され、約100年後のこんにちに至るまで広く人口に膾炙してきました。童謡「てるてる坊主」の普及は、てるてる坊主の風習そのものにどれほど影響を与えてきたのでしょうか。

また、いっぽうで童謡「てるてる坊主」の創作過程をめぐって、その歌詞やメロディーには、各地に伝えられてきた晴天祈願や日照祈願のわらべ唄が多分に組み込まれているのではないか、という指摘もしばしばされてきました[毎日新聞学芸部1983:83頁、読売新聞文化部1999:107頁]。

童謡以前/童謡以後のてるてる坊主像を腑分けする作業には、また稿をあらためて臨みたいと思います。

参考文献

【全体に関わるもの】

①、竹二 「てるてる坊主」(『小学男生』1巻2号、実業之日本社、1919年)

②、徳永寿美子 『薔薇の踊子』、アルス、1921年

③、『少女の友』14巻6号、実業之日本社、1921年

④、中山晋平 『童謡小曲』第2集、山野楽器店、1922年

⑤、田中田士英 「小学生も有する俗信」(土の鈴会『土の鈴』復刻版 第15輯、村田書店、1979年(原本は本山豊治ほか〔編〕、1922年))

⑥、町田桜園 『かあいゝ歌劇』第1編 てる〳〵坊主、盛林堂、1923年

⑦、川路柳虹 『はつ恋』、新潮社、1925年

⑧、福田正夫 「てるてる坊主」(『四年の小学生』創刊号、一星社、1926年)

・実業之日本社〔編〕 『『少女の友』創刊100周年記念号 明治・大正・昭和ベストセレクション』、2009年

・毎日新聞学芸部 『歌をたずねて ――愛唱歌のふるさと』(音楽選書26)、音楽之友社、1983年

・読売新聞文化部 『唱歌・童謡ものがたり』、岩波書店、1999年

【表2に関わるもの】(【全体に関わるもの】で前掲した①~⑧をのぞく。二重カッコ内は原典にあたることができなかったための参照元)

・#21①、巌谷小波 『妹背貝』 ≪長田幹彦『現代日本文学全集』84 明治小説集、筑摩書房、1957年≫

・#21②、斉藤緑雨 『かくれんぼ』(第3刷)、岩波書店、1952年

・#22①、松井由谷 『麗新画帖』下、本田書店、1900年

・#22②、松瀬青々 『妻木 青々句集』、春俎堂ほか、1904-06年

・#21③、寺田寅彦 『竜舌蘭』 ≪中村星湖 『現代文学大系』63 現在名作集(1)、筑摩書房、1967年≫

・#22③、佐藤賀陽(賀陽生) 「各地子供遊」其124 信濃子供遊(『風俗画報』346号、東陽堂、1906年)

・#22④、『実業之日本』10巻20号、実業之日本社、1907年

・#21④、巌谷小波 『お伽歌劇』(小波お伽文庫2)、博文館、1912年

・#23、古賀十二郎 「長崎方言集覧」(長崎市役所〔編〕『長崎市史』風俗編 下、清文堂出版、1967年(初版は1925年))

【表3に関わるもの】

❶、『辞海』、郁文舎、1914年

❷、『ローマ字びき国語辞典』、1915年

❸、文明堂編輯部〔編〕 『国語漢文ことばの林』、立川文明堂、1916年

❹、上田万年・松井簡治 『大日本国語辞典』第3巻、金港堂書籍、1917年

❺、井上哲次郎ほか〔編〕『ABCびき日本辞典』、三省堂、1917年

❻、金沢庄三郎〔編〕 『広辞林』、三省堂、1925年

#私だけかもしれないレア体験

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?