「照つけ坊」に似た「梅法師」【てるてる坊主の呼び名をめぐって#5】

はじめに

てるてる坊主にはかつて、いくつもの呼び名が見られました。とりわけ近世(江戸時代)において、呼び名の多彩さが際立ちます。

『江戸時代語辞典』を引くと、以下のような実に8種類もの見出し項目が立てられており、それぞれに用例が紹介されています[穎原2008:970-971、1101、1115頁]。

てりつけぼう【照り付け坊】

てりてりほうし【照り照り法師】

てるてるほうし【照る照る法師】

てるてるぼうず【照る照る坊主】

てれてれぼうず【照れ照れ坊主】

ひでりぼうず【日照り坊主】

ひよりぼうず【日和坊主】

ひよりぼん【日和坊】

このうち、「てりてり」「てるてる」「てれてれ」で始まるものについては前回までに取り上げました。今回は筆頭の「てりつけぼう【照り付け坊】」に注目してみましょう。

1、俳句に詠まれた「照つけ坊」

『江戸時代語辞典』の「てりつけぼう【照り付け坊】」の項には、次のように記されています[穎原2008:970頁]。

てりつけぼう -ばう【照り付け坊】 「照り照り法師」に同じか。➡照り照り法師 ▶へちま草(寛文元)夏下「梅法師照つけ坊か難波寺 南枝」

用例に挙げられている『絲瓜草』(へちまぐさ)は専庵道甘が編んだ俳諧撰集で、寛文元年(1661)に発行されました。出版元は京都の中野五郎左衛門。

集められた句の下の作者名には地名が付されています。伏見(現在の京都府京都市伏見区)あたりの者が多く、ほかに京都や摂津、河内などの者が見らます。編者である専庵道甘は当時、伏見俳壇における中心人物だったそうです[日本古典文学大辞典編集委員会1984:407頁]。

『絲瓜草』は5冊編成の四季類題発句集で、四季ごとに分けていくつかの題が設けられており、その題ごとに句が並べられています。上述した句は巻第4「夏部」の下に設けられた題の1つである「青梅」のなかの一句です。

作者の「南枝」は編者である専庵道甘の門下で、巻末の作者一覧によると伏見の「廣岡」という所の住人であることがわかります[専庵1661]。

句の末尾に見える「難波寺」(なにわでら)とは、四天王寺(大阪府大阪市天王寺区)を指すものと思われます。能「弱法師」(よろぼし)の舞台としてもよく知られた寺です。句の作者「南枝」の住む伏見から四天王寺までは40キロあまりの距離。現在、四天王寺境内には「極楽浄土の庭」とも呼ばれる本坊庭園が整備されており、初春には大きな枝ぶりの紅梅が花を咲かせます。

句に詠まれているのは四天王寺の夏の光景です。寺の境内の「梅法師」が「照つけ坊」のようだと詠まれています。はたして「梅法師」とは何か。この句の前後に並ぶ、「青梅」を題として集められた句のなかには、「梅法師」(あるいは「梅ほうし」「むめ法師」)という語はいくつも散見されます。

あるいは、「照つけ坊」とは何か。『江戸時代語辞典』では「照り照り法師」すなわちてるてる坊主と同じではないかと説明されています。鵜呑みにしていいのかどうか、にわかには判断しがたいところです。

そこで本稿では、「照つけ坊」が指すものとして、てるてる坊主、太陽、フクロウという3つの選択肢を用意して、それぞれの可能性を検討してみたいと思います。「照つけ坊」とそれに似ているという「梅法師」とはいったい何でしょうか。

2、てるてる坊主である可能性

第一に、「照つけ坊」がてるてる坊主のことを指している可能性について。先述のように『江戸時代語辞典』では、「照つけ坊」は「「照り照り法師」に同じか。」と記しています[穎原2008:970頁]。もとより、「「照り照り法師」に同じ」と言い切るのではなく、「同じか」と疑問形なのは、編著者の自信のなさのあらわれでしょうか。私の管見の限りでも、てるてる坊主のことを「照つけ坊」と呼ぶ実例をほかには知りません。

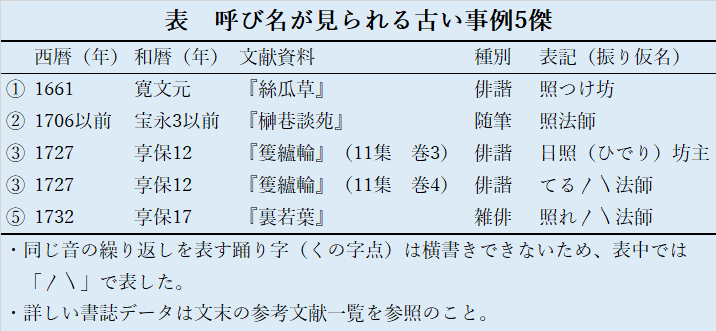

『絲瓜草』が発行されたのは、先述のとおり近世(江戸時代)前期にあたる寛文元年(1661)です。「照つけ坊」がてるてる坊主のことであるとすると、管見の限りではてるてる坊主の呼び名が記された最古の事例です(下記の表参照)。

それでは、「照つけ坊」がてるてる坊主である場合、句のなかでてるてる坊主のように見えると詠まれている「梅法師」とは何でしょうか。句の「題」が「青梅」であることを考え合わせれば、それはウメの木に生った青い実を指すのでしょう。ウメの実に「法師」を付けて擬人化して呼ぶのは、「影法師」などという用例と同じく、親しみを込めたためでしょうか。

ウメの木の枝に下向きに生った青い実が、木の枝に吊るされたてるてる坊主を連想させたのでしょう。そして、丸いウメの実がてるてる坊主を思わせるということは、当時のてるてる坊主は昨今と同じような球体の頭を持つものだったことがうかがわれます(下記の図参照)。

3、フクロウである可能性

第二に、「照つけ坊」が鳥のフクロウ(梟)のことを指している可能性について。『日本方言大辞典』を引くと、「照つけ坊」という項目は残念ながら見られないものの、「照つけ坊」とよく似た「てりつけほーせ」という項があります。漢字で表記すれば「照付乾」だそうです。そして、それはフクロウあるいはその鳴き声を表す語と説明されており、以下のような例が挙げられています[尚学図書1989:1598頁]。

①フクロウ

「てりつけほーせ」(島根県出雲)

「てれすけぼーこ」(埼玉県入間郡)

②フクロウの鳴き声を表す語

「てれつけほーせ、てれちけほーせそろっとこーか」(島根県出雲)

「てれつぽっぽ、てれつぽっぽのりつけほーほー」(山形県新庄市、最上郡)

「でれすけほーほー」(福島県相馬)

「島根県出雲」での用例として挙げられている「てりつけほーせ」「てれつけほーせ」「てれちけほーせ……」などは、語尾の違い(「ほーせ(乾)」/「ぼう(坊)」)こそあれ、音やリズムは「照つけ坊」とそっくりです。「照つけ坊」がフクロウである場合、ウメの木の枝に生った実(「梅法師」)の様子が、木の枝に留まったフクロウを連想させたものなのでしょう。

フクロウあるいはその鳴き声を表す方言名は豊富です。『日本方言大辞典』をさらに引くと「てりつけほーせ」のほかにも数多くの例が並んでいます。そのなかの1つに、先の「てりつけほーせ」と似た「のりつけほーせ」というものがあります。漢字で表記すれば「糊付干」だそうです。

この「のりつけほーせ」という表現は、「①フクロウの鳴き声を表す語」として「秋田県鹿角郡、山形県西置賜郡、富山県砺波、岐阜県郡上郡、京都府天田郡・加佐郡、島根県、大分県」で、あるいは、「②フクロウ」そのものを表す語として「新潟県中越、富山県、福井県今立郡、岐阜県飛騨、島根県那賀郡・邑智郡」で用いられてきたということです[尚学図書1989:1868頁]。

「のりつけほーせ」とはどういう意味でしょうか。民俗学者の柳田国男(1875-1962年)が「梟の啼声」(1927年)という話のなかでこの表現に触れて、以下のように端的にまとめています。

東京の附近から信州北国にかけて、梟の啼き声が

ノリツケホーセ

と聴える地方はいたって弘い。そうして子供はこの鳥の名を、ノリツケとも呼んでいるのである。あしたはお天気だ、洗濯物に糊を附けて乾すのによい日だと、教えてくれるように想像をしたのが、実際はしばしば雨降りのこともあって、そんな予報が当るはずもない。

さらに柳田は「洗濯物に糊を附けて乾す」という庶民の習慣について、「その風が非常に盛んになったのはやっとここ二百年ぐらい前からの事である。故にこういう意味に梟の声を聴くことになったのも、そう古い話ではないように思われる」と指摘しています[柳田2011:179-180頁]。

柳田の指摘のなかでとりわけ留意しておきたいのが、「のりつけほーせ」の鳴き声を聞くと「あしたはお天気だ、洗濯物に糊を附けて乾すのによい日だと、教えてくれるように想像をした」という点です。先述した『日本方言大辞典』の「のりつけほーせ」の項でも同様に、「この声を聞くと翌日は晴れるという言い伝えのある地方が多い」と説明されています。そして先述のように、北は東北の秋田から、南は九州の大分まで、「のりつけほーせ」という語が使われてきた土地を広く例示しています。

いっぽう、「のりつけほーせ」と似た「てりつけほーせ」については、柳田前掲書では何も触れられておらず、また『日本方言大辞典』でも意味の説明はされていません。ただ、『日本方言大辞典』で「照付乾」と漢字が充てられているように、明日は太陽が照り付けて晴れるから洗濯物を乾す(干す)のに良い日だという想像が働いているとみて間違いないでしょう。

あらためて「照つけ坊」とは何か。ここで挙げたフクロウと、先に挙げたてるてる坊主、少なくともどちらか1つは私の誤解であるはずです。それにもかかわらず、「照つけ坊」という語から導き出されたてるてる坊主とフクロウは、民俗的にどちらも翌日の晴天を想起させるという点で一致します。とても興味深い一致です。

4、太陽である可能性

第三に、「照つけ坊」が太陽のことを指している可能性について。照りつける太陽に「坊」を付けた形であり、先述の「梅法師」に「法師」と付けた用例と同じく、親しみを込めた擬人化です。

もとより、太陽のことを「照つけ坊」と呼ぶ実例は、わたしの管見の限りではほかにはありません。ただ、よく似た表現として「てらてら坊」という語が、前回触れたように『日本伝承童謡集成』に見られます。明治末期ごろまで岩手県に「照るか照らねえか、てらてら坊。」という唄が伝えられていたといいます[北原1974]。

この唄に登場する「てらてら坊」とは何か、明確にはわかりません。ただ、『日本国語大辞典』を引いてみると、「てらてら」の説明として「日や月などが照り輝くさま」とあります[日本国語大辞典第2版編集委員会2001b]。すると、先述の唄のなかで「照るか照らねえか」と問いかけられている「てらてら坊」とは、日照をもたらす太陽のことを指すのではないでしょうか。

先述の「照つけ坊」は寛文元年(1661)の畿内での用例、いっぽう「てらてら坊」は明治末期ごろまでの岩手県での用例であり、年代も場所も大きく異なります。しかしながら、「照つけ坊」と「てらてら坊」には、太陽が照る様子に加えて親しみを込めた「坊」が付くという共通の形が見られます。

それでは、「照つけ坊」が太陽である場合、「梅法師」とは何でしょう。太陽のように見える「梅法師」とは、ウメの実が丸く黄色く熟している様子でしょうか。あるいは、『日本国語大辞典』で「梅法師」を引くと、「「うめぼし(梅干)」を擬人化した表現」と説明されています[日本国語大辞典第2版編集委員会2001a]。白米の真ん中に梅干をのせた日の丸弁当の例を出すまでもなく、真っ赤に染まった梅干は太陽を連想させます。

おわりに

梅法師照つけ坊か難波寺 南枝

(専庵道甘〔編〕『絲瓜草』巻第4 夏部 下「青梅」)

伏見の人「南枝」が夏の難波寺(四天王寺)境内で目にした、「照つけ坊」を思わせる「梅法師」とはそもそも何なのでしょう。『絲瓜草』にはこの句を含めて前後を合わせると、「梅法師」を詠んだ句が8つ並んでいます。

先述のように、これらの句の題は「青梅」、すなわちまだ青い実です。「青梅」の題の下に並んだ句に見える「梅法師」とは、やはりまだ青い実を指すのでしょうか。あるいは、太陽を連想させるほどに、すでに黄色く熟した実、もしくは赤く染まった梅干を指すのでしょうか。それぞれの句の解読を含めて、「梅法師」の正体については今後の課題です。

そして、「梅法師」から連想される「照つけ坊」とは何か。『江戸時代語辞典』にあるように、木の枝に吊るされたてるてる坊主なのでしょう。あるいは、木の枝に留まったフクロウなのでしょうか、照り輝く太陽なのでしょうか。本稿で触れたように、私の管見の限りでは「照つけ坊」という語が用いられている例はほかには見当たらず、手掛かりに乏しいのが現状です。

私の推測では、「照つけ坊」とは太陽かフクロウのことであり、てるてる坊主のことではないような気がしています。みなさんはどうでしょうか。

なお、冒頭で例示した近世(江戸時代)に見られたてるてる坊主の多彩な呼び名のうち、まだ触れられていない「ひでりぼうず【日照り坊主】」「ひよりぼうず【日和坊主】」「ひよりぼん【日和坊】」については、また機会をあらためて検討したいと思います。

参考文献

【全体に関わるもの】

(編著者名の五十音順)

・穎原退蔵〔著〕尾形仂〔編〕『江戸時代語辞典』、角川学芸出版、2008年

・北原白秋〔編〕『日本伝承童謡集成』(改訂新版)第2巻 天体気象・動植物唄編、三省堂、1974年(初版は国民図書刊行会、1949年)

・尚学図書〔編〕『日本方言大辞典』、小学館、1989年

・専庵道甘〔編〕『絲瓜草』巻第4、中野五郎左衛門、1661年

・日本国語大辞典第2版編集委員会〔編〕『日本国語大辞典』(第2版)第2巻、小学館、2001年a

・日本国語大辞典第2版編集委員会〔編〕『日本国語大辞典』(第2版)第9巻、小学館、2001年b

・日本古典文学大辞典編集委員会〔編〕『日本古典文学大辞典』第5巻、岩波書店、1984年

・柳田国男『野草雑記・野鳥雑記』、岩波書店、2011年(初出は「梟の話」と題して『家の光』第3巻第8号〈産業組合中央会、1927年〉に所収)

【表に関わるもの】

(丸数字は表に対応。二重括弧内は原典にあたることができなかったための参照元。)

① 専庵道甘〔編〕『絲瓜草』巻第4、中野五郎左衛門、1661年

②榊原玄輔『榊巷談苑』 ≪太田南畝〔編〕『三十輻』第1(巻之2)、国書刊行会、1917年≫

③松月堂不角〔編〕『篗纑輪』11集 巻3-4、1727年 ≪穎原退蔵〔著〕尾形仂〔編〕『江戸時代語辞典』、角川学芸出版、2008年≫

⑤苔翁『裏若葉』、1732年 ≪鈴木勝忠〔編〕『雑俳語辞典』、東京堂出版、1968年≫

【図に関わるもの】

(丸数字は図に対応。二重括弧内は原典にあたることができなかったための参照元。)

①菅江真澄『蝦夷喧辞弁』上、1789年 ≪『真澄遊覽記』第34冊(巻16)≫

②式亭三馬(著)歌川豊国3世(画)『鬼児島名誉仇討』、西宮、1808年 ≪林美一(校訂)『鬼児島名誉仇討』(江戸戯作文庫)、河出書房新社、1985年≫

③尾上梅幸(作)歌川国貞(画)『皇国文字娘席書』、丸屋甚八、1826年

④万亭応賀(作)静斉英一(画)『幼稚遊昔雛形』下巻、吉田屋文三郎、1844年 ≪尾原昭夫『日本わらべ歌全集』27 近世童謡童遊集、柳原書店、1991年≫

⑤歌川国芳(画)「三海めでたいつゑ」(十 天気にしたい)、1852年 ≪名古屋市博物館ほか〔編〕『挑む浮世絵 国芳から芳年へ』、中日新聞社、2019年≫

⑥歌川国芳(画)「時世粧菊揃」(まじなひがきく)、19世紀半ば

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?