#18【膝蓋腱炎】膝蓋腱炎(ジャンパー膝)について復習しましょう。

膝蓋腱炎について書いていきます。

この記事では膝蓋腱炎の病態、発生機序、評価について一般的な話をしていきます。

1.膝蓋腱炎の病態

まずは膝蓋腱を見てみましょう。

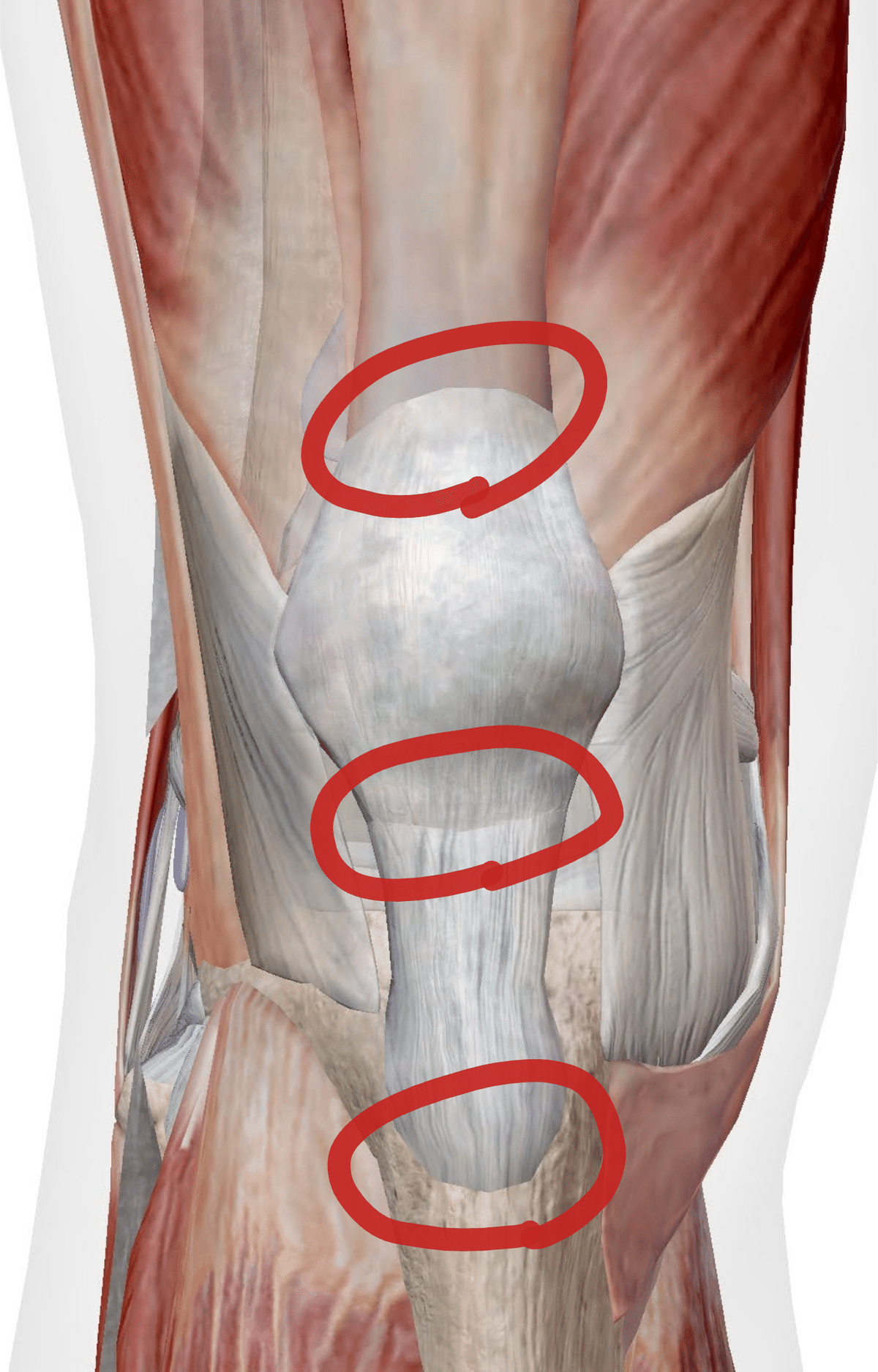

青くハイライトを入れているのが、膝蓋腱です。大腿四頭筋腱から伸びてくる4つの腱が膝蓋骨の部分で合流し、1本になって脛骨の脛骨粗面に付着しています。

この膝蓋腱に炎症が起こり、スポーツ活動中などで痛みが出てくるのを、膝蓋腱炎と呼びます。膝蓋靱帯炎やジャンパー膝などとも呼ばれることもあります。

膝蓋腱炎は、膝伸展機構への繰り返しのストレスが膝蓋腱の付着部や腱線維での微細損傷を引き起こすことで発症します。

好発部位は膝蓋骨下端の膝蓋腱接合部だと言われています。その他脛骨粗面の付着部や、膝蓋骨上端の四頭筋腱の膝蓋骨への付着部にも炎症が起こることがあります。

ちなみに、結骨粗面部の軟骨が剥離・修復を繰り返し炎症を起こすのをオスグッドと言うのでした。オスグッドについても一度書いていますので、こちらをどうぞ。

2.膝蓋腱炎の発生機序

膝蓋腱炎が発症しやすい種目は、バレーボールのようなジャンプ系のスポーツや、ストップ・方向転換動作を頻繁に行うバスケットやサッカーです。

ジャンプの着地やストップ動作時に大腿四頭筋の遠心性収縮に伴う、膝蓋腱への負荷が腱の損傷の原因です。

ジャンプして着地した瞬間、膝は急激に屈曲しますので、伸展筋である大腿四頭筋は急激に伸ばされます。筋に十分な伸長性があれば問題ないですが、筋の伸長が不十分だと膝蓋腱実質部が強く牽引されるので、腱の損傷に繋がります。

またストップ動作では、足をついた瞬間急激に屈曲しようとする膝を伸展位に保つ役割が四頭筋にはあります。膝の伸展筋である四頭筋が、膝が屈曲されながら収縮しますので、これは遠心性収縮です。遠心性収縮では筋や腱にかかる負荷はかなり大きなものになります。

こうした動作の繰り返しは腱実質部の損傷につながります。

3.膝蓋腱炎の評価

膝蓋腱炎の診断は、膝蓋腱の疼痛とその部位の圧痛が指標になります。しかし理学所見に乏しい場合もあるので注意が必要でしょう。

重症度の評価に有用な考え方がありますので、紹介します。これは他のスポーツ障害にも応用できる考え方です。

膝蓋腱炎の重症度の分類

Ⅰ度

運動後のみの疼痛。機能障害はなし。

Ⅱ度

運動中、運動後の疼痛はあるが、満足できる活動が可能なもの。または運動前に疼痛があるが、運動中はなくなり、運動後にまた痛みの出るもの。

Ⅲ度

運動中、運動後に長引く疼痛があり、満足のできる競技レベルを保つのが困難なもの。

Ⅳ度

膝蓋腱の断裂

また、膝蓋腱炎の重症度をチェックする方法として、エリーテストがあります。これは大腿四頭筋(大腿直筋)の拘縮を確認するテストとしても使えます。

腹臥位で膝を屈曲させた際に膝蓋腱部に疼痛が誘発され、お尻が持ち上がるような反応があれば陽性です。また疼痛が出ずともお尻が持ち上がれば大腿直筋短縮の可能性が示唆されます。大腿直筋の短縮は膝蓋腱炎のリスクを高めます。

4.膝蓋腱炎の治療

基本的には保存療法です。

Ⅰ度では運動は禁止せず、入念なウォーミングアップとストレッチング、運動後のアイシングを徹底します。

Ⅱ度では運動量や強度を調整し、膝蓋腱の負荷を減らすためにテーピング等を実施します。

Ⅲ度では運動は禁止です。上記のような治療に専念させます。

以上、膝蓋腱炎の復習でした。

膝蓋腱炎は基本的な発生機序についての理解が大事だと個人的には考えています。キーワードは「大腿四頭筋の遠心性収縮」ですね。

そのイメージができれば、今度は大腿四頭筋の遠心性収縮による負荷をいかに減らすかを考えていきます。ここからが整体の出番です。

次回は、大腿四頭筋への負荷を減らすための力学的な評価と施術について書いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?