裏紙から見える日本史

現代人が過去のことを知るためには史料が必要です。過去の人が、「後世に遺そう」という意図をもってつくった史料もあれば、意図せず現代に遺った史料もあります。

前者ももちろん重要ですが、後者にはまた違った意味があります。私たちが後々のために記録を残す場合、特別なできごとや経験を残すことが多いでしょう。日常生活や一般常識をわざわざ書き残す人は少ないはずです。

特に残すつもりのなかった史料からは、当時の人々の日常生活や常識がわかるのです。

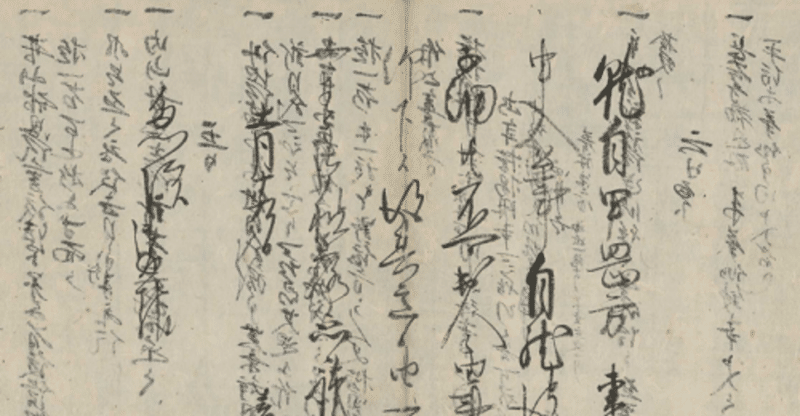

その中には、「紙背文書」というジャンルがあります。昔は紙が貴重だったので、使わなくなった紙をよく「裏紙」として利用しました(現代でも使いますが)。

当時の人は「もういらない紙」と判断したわけですが、現代の研究者から見ると宝の山です。

例えば、東大寺の正倉院に伝わる「正倉院文書」。奈良時代に国家事業として行われた写経をつかさどった機関を写経所といいます。大勢の人員を使って膨大な量の写経を行うので、帳簿を使った管理が不可欠です。正倉院に納められた写経所の帳簿類をまとめて「正倉院文書」といいます。

この帳簿には、使わなくなった紙の裏面が使われました。もとの紙は、戸籍・計帳、役人の命令書など。本来は廃棄されるはずの文書が再利用されたことで現代に残ったのです。これらの紙背文書は、奈良時代の政治や社会の様子を知るための貴重な史料とされています。

裏紙を利用したことが、後世の歴史学に役立っているとは、当時の人は考えもしなかったでしょう。私たちが何気なくしている行為も、後世の歴史学者にありがたく思われるかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?