パレスチナ問題を学びたい方へのおすすめ資料

凄惨な紛争が繰り広げられているパレスチナ。先月にイスラエルへの大規模テロ攻撃があり、ガザ地区への報復攻撃が始まりました。現在は休戦が成立していますが、戦闘が再開する可能性はあります。

イスラエルとパレスチナの紛争については、「難しくてよくわからない」という方が大半だと思います。

そこで、この問題について初心者が分かりやすく学べる本を紹介します。

「なるほどそうだったのか! パレスチナとイスラエル」

関連本の中では飛び抜けてわかりやすいと思います。ユダヤ人の定義など、どうしても分かりにくく感じる点を可能な限り初歩から説明してくれています。アメリカ、イラン、エジプトといった国々との関係にも字数が割かれています。

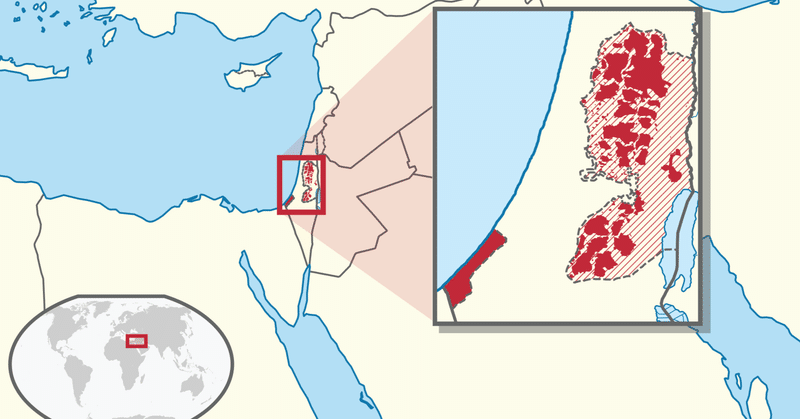

わたしたちが世界地図を見ると、パレスチナには点線が引かれている(ヨルダン川西岸とガザ地区)ので、その範囲ではパレスチナ人が自治を行えているのかな、と勘違いしがちです。

しかし、実際にパレスチナ人が統治できているのは、下記の赤い部分に過ぎません。クリーム色の部分は、1967年の第三次中東戦争以来、イスラエルが占領を続けています。

「世界史の中のパレスチナ問題」

さらに詳細な情報を得たい場合にお薦めです。大学における講義形式で、古代から現代までの流れを15講かけて説明します。

前掲の本は現代史中心ですが、こちらは古代からの説明なのでより深く情報を得られます。

例えば、パレスチナ問題は「ユダヤ教VSイスラム教」のように単純な二項対立としてとらえられがちです。しかし、もともとパレスチナの地では、アラビア語を話すアラブ人のユダヤ教徒やキリスト教徒などが、イスラム教徒と共存していました。「ユダヤ教のユダヤ人」と「イスラム教のアラブ人」の民族的または宗教的な対立は、本来はなかったのです。

イギリスが第一次世界大戦中に出したバルフォア宣言(ユダヤ人に国家の建設を約束した)は、従来はなかった「ユダヤ人対非ユダヤ人」の構図を生み出してしまった文書であると、本書では評価されています。

ガザ封鎖の現状について

上記の本は良書ですが、出版時期が古いのが玉に瑕です。前者はオバマ政権の2008年頃、後者はアラブの春があった2011年頃までの動向しかわかりません。

今年10月のハマスによるテロ攻撃の背景には、イスラエルが15年にわたって続けてきたガザ地区の封鎖にあります。テロを封じるために分離壁を築き、厳しい経済封鎖を行いました。その結果、ガザの経済は崩壊状態にあります。ガザの置かれた異様な状況を知るには、上記の記事がお勧めです。

これらの資料によって基礎知識をつければ、ニュースを見る時の解像度も上がってくるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?