営業で「認知」と「ナーチャリング」に使えるnoteコンテンツの教科書

経営者やセールスのみなさん

「最近なんか営業しにくくなった…」「アウトバンドだけじゃ厳しくなってきた…」などの課題を感じてませんか?

これからの時代は、セールスコンテンツをつくれる企業が勝ち続けます。

コンテンツ主導の営業に切り替えていくことで、

①コンテンツがWeb上で拡散され、サービスや企業が認知される

②コンテンツの専門性で差別化が図れ、サービス自体の信頼が高まる

③コンテンツ経由での問い合わせが増え、商談の成約率も上がる

という好循環をつくることができます。

ただ、闇雲に作っても効果は出ません。

受注までの流れ(大きく4つ)の目的に応じてコンテンツを組み込んでいくことで効果が最大化します。

①認知・初期接触:ノウハウを発信して会社のことを知ってもらう段階

②興味関心:サービスや事例などに興味を持ってもらう段階

③比較検討:サービスや商品の利用を検討してもらう段階

④商談:最終的に決済を行うか決定する段階

例えば認知に課題があるなら、SNSやnoteで潜在顧客が思わずクリックしてしまうような有益なノウハウを発信。

商談に課題があるなら、商談前の見込み客にメールで記事を送り、クライアントの興味を高めることできます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回は、営業で使える「どんな企業もマネするべきコンテンツ事例」を厳選して紹介していきます。

(各企業様の敬称略)

ぜひ、あなたの会社で課題に感じている項目から読んでみてください。

①認知・初期接触

この段階では、製品やサービスをアピールするのではなく、潜在顧客が思わずクリックしてしまうような価値のある情報やノウハウを提供します。

例えば、

・〇〇の教科書

・ノウハウ

・基礎知識

・チェックリスト

のような、幅広く関心を持ってもらえるコンテンツがあげられます。

例えば広告のサービスを売っているなら、その手法に限定せず、テーマを広げたりトレンドに寄せたりしてみましょう。

株式会社SalesNowの事例では、BtoBのセールスという広いターゲットに向けて、ノウハウを発信しています↓

まさに教科書といった感じで、10,000文字以上にわたってBtoBセールスの全体像を説明しています。toB向けのセールスは、これさえ読んでおけば基礎固めできるレベルです。

ここまで専門的で質が高いコンテンツが発信できれば、認知だけでなく直接の問い合わせも期待できます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

株式会社SAKIYOMIでは、BtoBのマーケティング戦略に関して、これからの新しいリード獲得方法について詳しく解説しています↓

ほとんどの企業がSEOやメルマガによってリードを獲得する今、衝撃的なタイトルですね。

この方は実は、Instagramのマーケ責任者なのですが、あえてBtoBマーケに話題を広げることで認知を取りやすくしています。

また、タイトルにSEO、メルマガ、YouTube、LINEという広い興味を誘うワードを入れている点も面白いですよね。

具体的な数値も細かく公表されているので大変参考になりますし、今後もこの人の発信を参考にしたい!と思わされる事例です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マネーフォワードの事例では、駒口さん個人のP&Gでのマーケティングノウハウを記事にまとめられています↓

P&Gというワードに思わず惹きつけられますね。認知を広げることが目的なので、こういったビックワードを盛り込むのも効果的です。

実際に、マネーフォワードクラウドで月間ユーザー数を前年比3倍以上で成長させている実績が、圧倒的な信頼感につながっていますね。

一見難しい分析の手法を、わかりやすい具体例を挙げながら解説されているので、頭にスルスル入ってきます。

このように、社員個人のノウハウも企業の認知獲得に活用していきましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Sakino Tomiuraさんの事例では、デザインやChatGPT、ECサイトなど幅広く認知がとれるテーマで、かつトレンドを押さえて記事を書かれています↓

検証系の企画なので、テーマにあまり詳しくない人でも、少し覗いてみたくなりますよね。

認知段階のコンテンツは、その分野に詳しくなくても見たくなるか、を自分に問いかけてみましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

②興味・関心

興味を持った見込み顧客が「このサービス・製品が欲しい、魅力的だ」と思うように育成する段階です。

より詳しく知りたいと思った見込み顧客を後押しする、より具体的なノウハウや事例などを届けましょう。

例えば

・成功事例

・より深いノウハウ

・簡単なサービス紹介

・開発の裏側

※認知と興味の違い:認知は接触させる、読まれることが重要。興味では自社のことも絡めた発信を行う。

など、自社サービスの検討につながるコンテンツづくりを心がけることが大切です。

株式会社識学では、新卒2年目の社員が識学のマネジメント法を実践してみた感想を記事にしています↓

実践的なノウハウでありながら、マネージャーになったばかりの人に、識学のメソッドの紹介もできているという好事例です。

「部下の成長を妨げている対応」や「マネージャーとしてどのように部下に接するべきか」など、普段感じていることを全て言語化してくれているような記事で、新しい発見もありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次はECサイトを運営しているクラシコム公式の成功事例です↓

9年間という長期間で蓄積したノウハウを、アカウント開設から最近の出来事の時系列で紹介されています。(重みがすごい…)

1日4回→8回投稿に変えてみたり、リール動画を始めたり、インスタライブを実験的に行なったり、さまざまな試行錯誤のプロセスがとても面白かったですし、何より勉強になりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次はWeb担当者という、的を絞ったターゲットに向けたSEOに関するノウハウ発信です↓

タイトル『SEO対策手順のレシピ』という言葉の通り、この記事の手順で自社サイトをチェックしていけば、誰でもSEO対策に取り組むことができます。

私自身、月間100万PV超えのWebメディアを運営していましたが、当時の自分が見ていれば、もっと楽に達成できていたのに…と思うレベルでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次の事例では、意外と知られていないCanvaの活用事例を紹介しています↓

Canvaでホームページが無料でつくれるなんて今まで知りませんでした…

しかもテンプレやアクセス解析機能も充実しています。

私は仕事柄さまざまなツールを使います。興味や関心を持つきっかけは、こうした便利な機能だったりするので、とくにSaas系の企業はこうした情報発信が重要になってきますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は、開発の裏側を公開する稲とアガベ(酒造会社)の事例です↓

どのようなこだわりがあり、なぜ手頃な価格で提供できているかなど、開発の苦労や秘話を記事にまとめて紹介を行なっています。

モノが溢れる今の時代、消費者の共感を生むストーリーがめちゃくちゃ重要です。

差別化を図るコンテンツとして「開発や製造の裏側」はとても効果的なので、積極的に発信を行いましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③比較検討

この段階では、自社のサービスを検討し始めた人に対して、購入や利用開始を後押しするコンテンツが効果的です。

例えば

・導入・活用事例

・詳細なサービス資料

など、製品やサービスの良さをアピールするコンテンツを発信しましょう。

合同会社アジュール総合研究所では、日頃から有益なコンテンツを発信し、問い合わせの窓口として、以下の記事を用意しています↓

どのような人を対象としているサービスなのかを明確にし、シンプルで分かりやすいカタログのような構成で書かれています。

興味関心でひきつけた見込み顧客を、実際の自社の問い合わせにつながるような構成となっており、参考になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

導入事例のコンテンツは絶対に必要です。このようなコンテンツがあるだけで、コンバージョンが2倍〜3倍に伸びます↓

株式会社アディッシュでは、CS(カスタマーサクセス)サポートの導入事例をインタビュー形式で記事にしています。

候補が数社ある中でなぜその会社を選んだのか、実際にどのような効果が出たのかなど、検討中に気になる情報がぎっしり詰まっていますね。

事例インタビューはなかなか依頼しづらいと思われがち、相手企業の広報にもなるので、すんなりと受けてくれ流ことが多いです。

お互いメリットが生まれ、win-winな関係で発信することができます。

このような手法もぜひ試してみてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こちらも導入の効果を紹介する記事で、TechsPlus株式会社の「MarketingPiece」の導入事例です↓

CVが4倍以上になった背景に、どのような施策やサポート体制があったかなどが中心に書かれています。

課題が明確化されていないほぼゼロからのスタート。それでも成果につなげることができたプロセスが分かるので、読んでいくうちに自然と信頼感や安心感が生まれる構成だと感じました。

導入事例のコンテンツは営業へのインパクトが最も大きいので、真っ先につくっていきましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

④商談

この段階では、最後の決め手となるコンテンツが必要です。

他の企業やサービスと差別化できる明確な理由や、費用対効果などを明らかにしましょう。

例えば

・料金プラン

・想定される費用対効果

・競合との比較

など、4つの心理的な壁(不信・不要・不適・不急)を解消するようなコンテンツが必要です。

料金プランの事例として株式会社soraプロジェクトの事例を紹介します↓

料金プランをただ出しただけでなく、読みやすいコンテンツに昇華させている点が秀逸です。

まず、営業代行業界の動向と、それに対する弊社のポジショニングについて分析を行い、差別化を行っています。

そして相場価格についても触れた上で、最後に料金プランのリンクを添付しているので、自然と顧客がサービスを選択しやすい状況になっていますね。

このような工夫はぜひとも取り入れていきたいポイントです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

費用対効果の事例として、株式会社エイチームライフデザインの記事を見てみましょう↓

Google広告に関して、複数の検証効果をまとめています。

実際に数値として費用対効果が見えると、顧客としても社内稟議を通しやすくなるため、受注の成約率もグッと上がります。

「費用対効果の算出はやっているけど、発信用のコンテンツにまでは落とし込めていない」という方も多いと思うので、ぜひ参考にしてみてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後に、競合比較の事例を見ていきましょう。株式会社ポテンシャライトでは採用代行での差別化をコンテンツで行っています↓

定性的な支援をする「姿勢」「熱量」だけでなく、クライアントからのフィードバックの数値化や、同業他社との料金・サービス比較を通して自社の強みを前面に押し出しています。

一方的に良さをアピールするのではなく、あくまで比較の中で良さが際立ってくる形式なので、おしつけがましくなく、メリットがスッと入ってくる印象です。

自社のアピールも、このようにさまざまな方法があるので、多くの側面から会社のことを発信していきましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめ

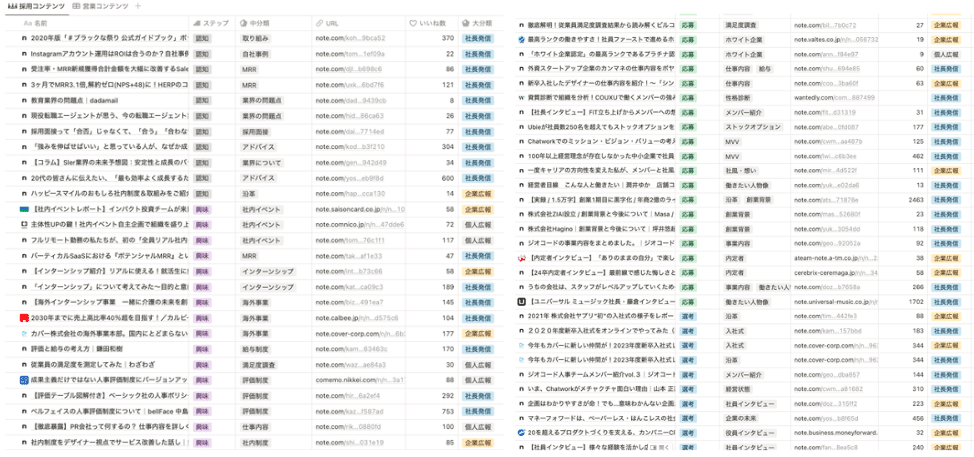

今回は膨大な調査コンテンツの中から、受注までの流れに沿って、15のコンテンツを厳選して紹介しました。

最後に簡単にまとめると次の通りです👇

①認知・初期接触:ノウハウを発信して会社のことを知ってもらう段階

→ 〇〇の教科書・ノウハウ・基礎知識・チェックリストなど

②興味関心:サービスや事例などに興味を持ってもらう段階

→ 成功事例・より深いノウハウ・簡単なサービス紹介・開発の裏側など

③比較検討:サービスや商品の利用を検討してもらう段階

→ 導入・活用事例・詳細なサービス資料など

④商談:最終的に決済を行うか決定する段階

→ 料金プラン・想定される費用対効果・競合との比較など

それぞれの目的を意識したセールスコンテンツを作成してみてくださいね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

限定特典の配布

今回紹介できなかった素晴らしい事例を、notionにて無料配布します。

以下のQRコードから、LINE登録後「営業支援」と送信していただければ、自動でURLを送信いたします。ぜひご活用ください!

【公式LINEはこちら】

https://av1t84rh.autosns.app/line

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?