味噌汁のお椀にはご飯をよそわない — 工芸が生き残るということについて考える —

夫と暮らし始めた頃、炊いたお米を味噌汁のお椀に入れて食卓に出そうとしているのを見て、ちょっとこれは味噌汁の入れ物だから、と言ってごはん茶碗に入れ替えてもらうことがよくあった。

今では、和食の時こそ違いは徹底するけれど、うちには他に手頃な深さの器がないので、もうごはん茶碗でシリアルを食べているのを見ても、ポテトチップスを汁椀に入れて出されても目をつぶっている。

ここ最近各国の工芸と関わる機会が続き、そんなことを思い出した。

広州の生活と「広彩」

去年12月「広彩」と呼ばれる衰退する工芸の現代化を考えるカンファレンスに呼ばれ、広州に飛んだ。

沙面島エリアから見えるスカイライン (by EricinHamburg)

広州は北京・上海に次ぐ、中国の三代都市である。しかし一歩足を踏み入れると、他の都市に比べ質素で現実的な雰囲気や市民性が感じとれる。

広州人に聞けば口を揃えて「広州の人間は外見より中身」と断言する。「上海の人は例えば新しいiPhoneを発売当日に並んで買うだろうが、ここの人はそれが本当にいいものか分かるまで買わない。」と語る。

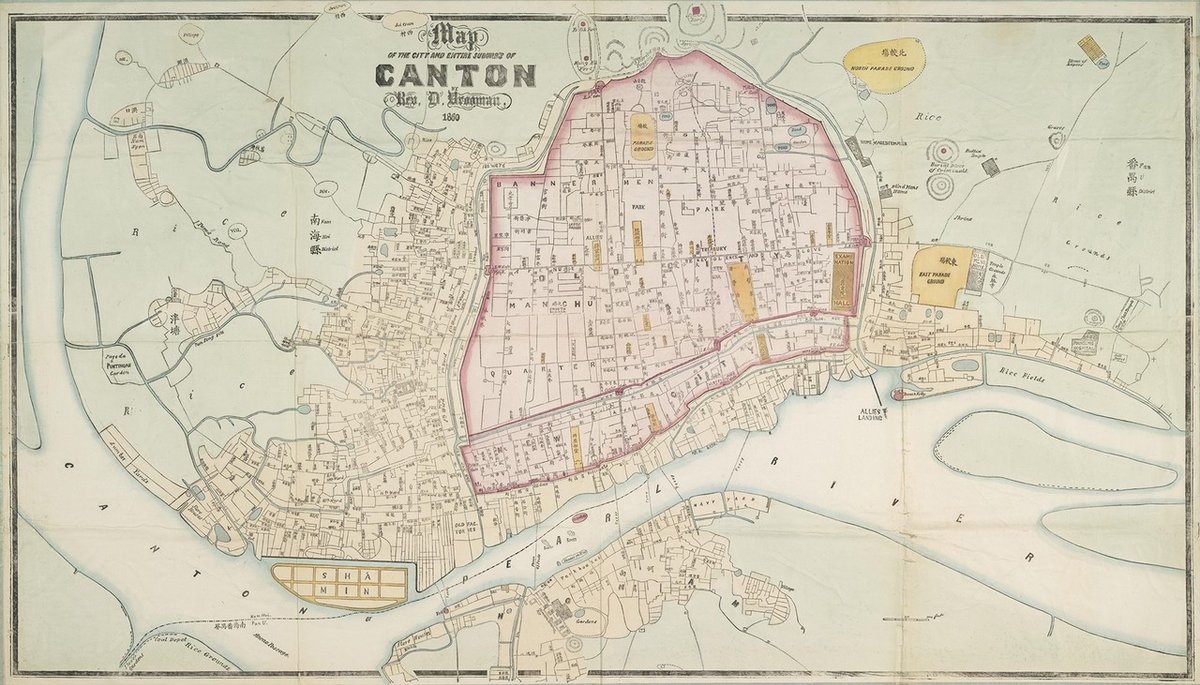

1860年の広州市地図

("City and Entire Suburbs of Canton" by Daniel Vrooman, 1860)

広東システムの様子を描いた絵画

("View of the Canton factories" by William Daniell, 1805-1806.)

広州には古代から中国の港として国際的な貿易で栄えてきた歴史があり、その影響が今でも建築や芸術文化に感じられる。

18世紀後半の清朝時代には、100年近く続いた「広東システム」という日本の鎖国のような時期があった。「広彩」はその際に主に輸出していた工芸のひとつで、華やかで綿密な絵付けが特徴である。

そんな広彩は現在、認知度低下・後継者不足に悩んでいるそうだ。1950年代のピーク時には1000以上の工房があったが今では職人は数える程しかいない。工房をいくつか見学させてもらったが、ひとつひとつ手書きで時間も労力もかかるため、商品は国内のリッチな高齢層や国のイベントの来賓用に生産するケースが主流だそうである。

では実生活で「広彩」はどう使われているのだろうか。

街中で日常的なコネクションを探していくと、見つけた場所は美術館や骨董品屋さんのショーケースの向こう側だった。

「食は広州にあり」で誇る広州の料理だが、レストランで使われていたのはどれも白食器。美意識は食材の種類や組み合わせといった料理の質に注がれ、「見た目より中身」の価値観が体現されている。

このライフスタイルに、華やかな装飾の広彩の居場所はなさそうだな、と率直に思ってしまった。

有田焼とマヨリカ焼き

色絵梅欄干窓絵文皿 1700-1730年代 佐賀県立九州陶磁文化館

(Wikipediaより)

ところで広彩は有田焼によく似ている。調べてみると、広彩と同じような時期に有田焼もヨーロッパへの輸出を始めている。

この相似点は偶然ではなく、中国の貿易規制で困ったヨーロッパ商人がトレンド最先端の中国製陶磁器を隣国日本に持ち込み、「このようなものをヨーロッパ向けに作れないか」と依頼したのがきっかけらしい。

そんな有田焼は、私の中では「ちょっといいもの」を食べる器である。会席料理にしても食後の茶器にしても、有田焼が食卓にあるときは決まって、人が集まったときとかお祝いのときである。有田焼に装われた漬物は、なんだか手を添えて、おちょぼ口でいただきたくなる。

Castel Durante(現在のウルバーニア)産の皿。1550年-1570年ごろ。リール美術館 (Wikipediaより)

イタリアでも広彩や有田焼のように絵付けに特徴のある陶器として「マヨリカ焼き」がある。このクリスマス、生産地であるマルケ州のウルバーニアに訪れ、歴史的な絵柄を継承している有名な工房にお邪魔し、制作現場を見せてもらったり、制作過程について色々聞かせてもらった。

せっかくなので何かひとつ、と思い、オリーブやチーズを乗せたら素敵そうな小皿を買って帰ることにした。

包みながら職人さんが「立てますか、吊るしますか」と聞くので、「なんのことですか」と思わず聞き返すと、「吊るすなら、このように針金のフックを後ろに装着して差し上げますよ」と壁に掛けてあった商品をとり、その裏側のフックを見せてくれた。「あ、使うのでいいです」と言いかけたが、失礼かと思い「えーと、吊るします」と咄嗟に答えた。

よくよく考えると、夫の実家でもマヨリカ焼きは壁に飾られていて、食卓に並ぶのは白食器だった。わたしの頭の中の「ご飯はごはん茶碗で」のように、このタイプの絵皿と「飾る」という役割は自動的にセットで出てくる価値観なのだろう。

一つの工芸、一つの役割

どの国でも工芸の日常的立ち位置は、安価で長持ちする工業製品に取って代わられ、職人たちがその救済を観光に求めるというフォーマットができている。そのモチベーションも美意識も「観光客が分かりやすいもの」へ向かっている。しかし「工芸が残る」というのは、その地域の生活の中でもともと担ってきた役割が持続されることで成り立つことのように思う。

実用性でいうと、モロッコのタジンやスペインのカスエラのように、各国で陶器の調理器具が料理の一部になっている例がある。またグアテマラでは陶器で作った料理の方が断然美味しい!というみんな口を揃えるそうである。

一方、「中身は一緒なのに鰻丼より鰻重の方が上位である」とか「ご飯と味噌汁のお椀を区別する」というような、私たちがたくさん持っている感情的な役割もすぐに消え去るとは思えない。どんぶりと重箱、茶碗と汁椀は、これからもそれぞれ区別して必要になるはずである。

Photo by Takafumi Yamashita

広彩は広州の生活のどんな価値観と結びついているのだろうか。数日間の滞在から想像するのは難しい。でも、死にゆく工芸が再び日常にその居場所を確保するには、たった一つの取って代われない役割をそこに見つけるしかないのではないか、と思い始めている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?