森友「遺書」スクープは、なぜ週刊文春だったのか――フリーライターが相澤さんと編集部員から学んだこと

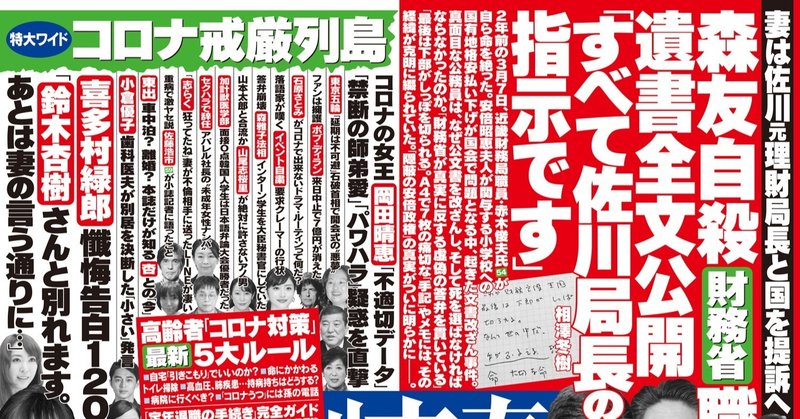

「週刊文春」3月26日号に掲載された「森友自殺〈財務省〉職員遺書全文公開 『すべて佐川局長の指示です』」が多くの人に読まれている。国内にとどまらず、海外からネット経由で購入する人々までいるそうだ。この記事は「遺書」の中身だけでなく、相澤冬樹さんの文章から明かされている経緯や誌面のあしらい、掲載のタイミングなどから、物書きが自問自答すべき事柄があまりに多い。発売後4日にわたり、一介のフリーライターが考え、自身のフェイスブックページにメモした長い長い読書感想文をまとめた。【全文無料】

◆新体制の面目躍如

「久々に週刊誌買ったよ」という方々は少なくないと思う。

「ゲス不倫」などで週刊文春が話題をさらった2016~17年以降、出版業界ではつい先日まで「さすがの文春でも、もう二度と完売(実売8割超)なんて起こらないよ」と言われていたが、3月26日号(東京では3月18日発売)は発売直後からトイレットペーパーやマスク並みに手に入らなくなった。

「完売」は、加藤晃彦編集長の体制下では初めて。加藤氏の編集長就任は2018年夏だった。大スクープを連発し、「文春砲」なる流行語を生みだした〝雑誌界のレジェンド〟新谷学・前編集長から、弱冠40代前半で「名門」のトップを引き継いだ。一兵卒の記者だった時代から一貫して「大物政治家の不正」に目を光らせ、芸能ネタや健康ネタが売れ筋としてもてはやされる週刊誌業界の中で政治ネタ一筋で孤軍奮闘を続けてきた指折りの雑誌編集者でもある。

編集長就任後も「破廉恥な政治家たち」の本性をすっぱ抜くスクープを飛ばし続けたものの、新聞やテレビが積極的に追いかけないこともあって、大きな話題になりにくかった。菅原一秀経産相、河井克行法務相、小泉進次郎環境相、和泉洋人首相補佐官と、安倍内閣の中枢に次々と斬り込んでいったが、それでも「完売」には至らなかった。

だが、今回、その路線が多くの読者の支持を得たということで、加藤氏としても面目躍如となっただろう。これまで何度も教えを請い、時に「人生の暗い夜道」を伴走してもらったフリーライターの一人として、新型コロナ禍で仕事の変更が相次ぐ最中でもあるが、「オレも頑張ろう!」と少しだけ勇気が湧いた。

加藤氏の編集者魂は、2017年に発売された角川新書『文春砲』(週刊文春編集部)を読めば一端が窺える。例えば、自ら筆を執った「第三章 政治とスクープ」にはこんな記述がある。

「週刊文春では安倍政権に限らず、どこかには手を出さないといったタブーはいっさいありません。他社が安倍政権をアンタッチャブルなものとして扱っているように見えるのだとすれば、それは政権の力を恐れているのではなく、それをやるだけの取材力がなくなっているということだと思います」

「ファクトを握れていない。握りにいこうとしていない」

「大事なのは、ファクトであって、その人の政治的立場は関係ない。報じるべきファクトがあれば報じるというのが、週刊文春のスタンスです」

◆舞台裏の職人技

さて、相澤冬樹さん(大阪日日新聞編集局長、元NHK記者)を通して公開された、故赤木俊夫さん(財務省近畿財務局職員)が書かれた「遺書」についてだ。その全文は、文春の発売翌日に大阪日日新聞を始めとする一部新聞にも転載されたが、今回はぜひ雑誌で読んでもらいたい。なぜならば、同じ文章を読むにしても「見栄え」や「味わい」が格別で、赤木さんの真摯な生き様を記憶の中により深く刻むことができるからである。

加藤氏の部下に当たる担当編集者(※「デスク」と呼ばれる)は、書き手である相澤さんから受け取った原稿の奥深さをより引き立て、赤木さんが生前したためた「遺書」を読者により丁寧に読んでもらうため、校了までの4日間もろくに寝ずに試行錯誤した。

実際、12ページもの紙幅を割いて報じた誌面からは、担当編集者の思い切った決断と職人技の数々が見て取れる。それは、ちゃんとしたお店がお客様の大切な贈り物のために、とっておきの化粧箱を用意してきれいに包んでくれる作業を眺めているようなのだ。

例えば、

①「遺書」全文を記事の冒頭ではなく、最後に持ってきたこと。

②「遺書」の原文は横書きだが、縦書きに直して掲載。

③相澤さんによる本記の中でも「遺書」の抜粋をところどころに載せ、結果的に「遺書」を2度読ませる。

④2ページ目にはみ出した冒頭の「特集扉」の目を引くデザイン。

⑤「特集扉」で大見出しの間に割り込むようにリードを置く。尺、長め。

⑥本記は文字を5段組み、「遺書」は4段組みに。

⑦各見開きの中見出しを1本にして(+写真の大きさを絞り)文字数確保を優先。(※中見出しは普通見開きで二本。一本少なくすると6行も多く書き込める。)

⑧6ページ目に広告「高品質飛騨霊芝」を抱える。(※なければ、24行分の文字数も確保できるので迷うところ。だが、視覚的なメリハリを考えて「あえて」の判断だろう。)

⑨記事中にも中吊りにも「スクープ」や「独占」というアピールを入れない!

そのほか、どの写真を、誰の顔をどこに入れるかまで、書き手や遺族の思いを率直に伝えるための職人技が光っている。

掲載のタイミングも、書き手と遺族の意向を重視した自然な結果だろう。赤木さんの命日が3月7日だということを考慮すると、それからすぐに相澤さんが編集部に企画を持ち込んだ場合、今回の「3月18日」は最速の発売日となる。

また、これほど大きなニュースを扱うに当たっては、相澤さんから原稿を受け取って、そのデータをそのまま誌面に流し込むだけで、「ハイ、イッチョ上がり!」という適当な仕事はしない。文春に所属する手練れの専属記者たち(※「特派(トクハ)」と呼ばれる)を大動員させ、編集部独自の〝おさえ〟の取材も「夜討ち朝駆け」で行っていたはずだ。今回、その取材成果は一文字にもなっていない。だが、そこまで徹底的にファクトを追い続ける丁寧な仕事ぶりが、誌面の自信を生んでいる。

きょうび、霞が関の中央官庁では改ざん・破棄されてしまい、テレビも知らんぷりする公の事実が、週刊誌に載せれば国会図書館にも保管され未来永劫語り継がれる――という不思議な時代に突入している。

みなさんからは「はぐれ者」に見える雑誌屋の中にも、「後世に残る」という意識と緊張感を常に持ち、それに資する努力と創意工夫を惜しまない集団が存在する。

◆「文春」は人を育てた

ちょっと変わった視点からの長いレビューをもう少し続けたい。

相澤冬樹さんによる「遺書」をより深く読み解く上で重要なポイントだと思ったのは、「なぜ『週刊文春』を掲載媒体に選んだのか」という点だ。

相澤さんは元テレビ局記者の現役新聞社社員ということで、テレビと新聞ではやりにくい。だとしても、文春の競合誌である「週刊新潮」でも良かったし、部数が多い「週刊ポスト」や「週刊現代」、あるいは文春と同じ社内の月刊「文藝春秋」でも高い編集力でもって大きく扱ってくれたであろう。でも、選んだのは「週刊文春」だった。

その謎を解くヒントは、相澤さんが2018年12月に出したデビュー作『安倍官邸vs.NHK 森友事件をスクープした私が辞めた理由』のあとがきから見つけられる。

以下、同書の300〜301ページより引用。「私」は相澤さん本人。

転職を決めて間もない2018年8月某日、私(※相澤さん)は神戸・三宮で旧知のフリーライターと一席を設けた。西岡研介氏。(※中略)

私は彼に教えを請いに来たのだ。

「西岡さん、私、転職したあと、雑誌に記事を書きたいんだ。すでに何社か引き合いに来てるんだけど、どこがいいと思う?」

「それはねえ、編集者で決めるんですよ。いい編集者を相澤さんの担当として付けてくれる社を選ぶんです」

(※中略)

西岡さんは話が早い。翌朝もう電話がかかってきた。

「相澤さん、文春にしましょう。このあと文春の担当者から電話させますから、相澤さんの携帯番号を伝えていいんですね?」

そして、2時間後、電話が来た。

「週刊文春の新谷です」

もっと詳しいことは、相澤さんの著書で確かめてほしい。

この本の版元は文藝春秋だが、実は、ノンフィクション書籍の部門ではなく、当時新設されたばかりの「週刊文春編集局」から出ている。2018年夏の加藤編集長就任とともに編集部が「局」(新谷局長)に昇格し、同時に組織された独自の書籍チームが手がけた。その中には、山崎豊子の連載小説を長く担当した名うての編集者がいる。

相澤さんのデビュー作が「週刊文春編集局」から出た背景は、大物フリーランスライターの西岡研介さん(※『トラジャ JR「革マル」30年の呪縛、労組の終焉』(東洋経済新報社)など名著多数)が相澤さんにアドバイスした〈編集者で決めるんですよ〉という言葉がすべてを物語っている。

つまり、そのやりとりがあってから今回の文春記事が出るまでの約2年もの間、NHKという大組織を飛び出してゼロになった物書きとトコトン伴走してくれた〈いい編集者〉が、ほかでもない、2018~20年時点の「週刊文春編集局」に存在したということだ。

相澤さんほどの敏腕記者とはいえ、テレビ界と出版界では風土も作法もまるで異なる。「週刊文春」はまず相澤さんを著者としてデビューさせ、元テレビ局記者に出版界で活動するための土台を作った。そして、その後も意思疎通を図り、阿吽の呼吸で今回の記事を書き上げる道筋をつけた。野に下ったばかりの物書きにとって、それ以前に一人の人間にとって、これほど心の支えになるものはない。

一方、「週刊文春」は、相澤さんの著者デビュー時から彼を通して「遺書」をスクープすることを狙っていた。2018年末、相澤さんから赤木さんの「遺書」の存在を知った編集部員は「それはすごい。何としても出したい。ビッグニュースになります」と色めき立ち、対する相澤さんは逡巡したという。その詳細は、今回の記事の中でも明かされている。

ちなみに、同じく森友問題を追いかけていたフリーランスライターの赤澤竜也さんによる名作『国策不捜査 森友事件の全貌』も、2月に出した版元は文藝春秋だが、相澤著と同じく「週刊文春編集局」の書籍チームが手がけている。

そのほかにも、現在の週刊文春編集局にいる編集者たちに〝発掘〟〝育成〟されたフリーランスライターは少なくない。「週刊文春記者」という最恐の名刺を持つ単年度契約の専属記者が独立してからテレビ番組などで活躍する例も多いが、「筆一本」で生きる在野の物書きに対する応援も惜しまない。

2016年末から連載された話題のルポをまとめた『ユニクロ潜入一年』(文藝春秋)で名を上げた横田増生さんも、そのお一人だと思う。横田さんが「名前を変えて、ユニクロで働く!」という覚悟を持って臨んだ一世一代の勝負企画を、当時デスクとして担当したのは、やはり加藤編集長だった。

むろん、フリーには一年間も一つのテーマだけに没頭する経済的余裕はない。ましてや、サラリーマン記者とは異なり、失敗したら一銭も入ってこない。そこで、加藤氏は、一年間の取材経費や訴訟リスクを引き受けた。当時の思いを前掲書『文春砲』でこう書いている。

「取れ高ばかりを考えている雑誌では、こうはいかないと思います。ただ、こうした記事がやれるということは、編集部の記者やカメラマンだけでなく、フリーランスのジャーナリストのモチベーションにもつながります。フリーの人たちに、文春で書いてみたい、とっておきのネタは文春で、と思ってもらえたら、さらに週刊文春の幅が広がる。(中略)何でもいいわけではありませんが、売れそうな記事だけをつくれというのでは、現場は『自分たちは機械じゃないんだ』という気持ちになってしまいます」

私のような凡庸なライターも、正社員として働いていた出版社を退職して一人ぼっちになった9年前、現在の週刊文春にいる複数の〈いい編集者〉が「一緒に仕事しましょう!」と、真っ先に声をかけてくれた。そして、フリーになって2週間後には「週刊文春」で署名記事を書かせてくれた。以降、彼らが原稿のやりとりを超えた「人生の伴走役」を買って出てくれなければ、1冊も自著を出せず、とっくに完全無所属の物書きなんて稼業(いや、「苦行」)から足を洗っていただろう。(※「新潮45」や「G2(旧月刊現代)」にもお世話になったが既に廃刊してしまった)

ジャーナリズムって人、だ。先ほどご紹介した相澤著からもそう導けるので、ぜひ読んでいただきたい。

◆赤木さんが背負った「昭和」とその現代性

最後に書いておきたいことがある。

週刊文春ほどの大きな週刊誌は、一部の先生やエリート、意識高い系と呼ばれる人たちだけを相手にしていたら成立しない。巷のおばちゃんやオッサンを含む、「みんな」に売れないと約53万部(1部440円)は一日にして完売しない。

今回、週刊文春の記事が大反響を生んだのは、公文書改ざんという国家的過ちや安倍政権の所業に対する大文字の怒りというよりも、相澤冬樹さんが描く赤木俊夫さんや奥さんの横顔に多数の読者が「わたし」を重ね合わせたからだと、私は見ている。だから、普段は週刊誌を買わない「みんな」にまで広がったのだ。

赤木家のふたりを奈落の底に突き落とした役所の仕打ちを誌面を通して垣間見、「わたしはそこまではされていないけど、その苦しみはわかる」と共感共苦した読者は少なくないのではなかろうか。中でも、赤木さんがブラック職場に1人だけ取り残された場面は絶句する。会社で働いた経験があればもちろん、学校や家庭、地域でも似たような境遇に出くわしたことが「みんな」にもあるはずだ。

もう一つ、深いため息をつかずにいられなかった点は、赤木さんが国鉄職員だったという過去だ。そのせいか、「相澤文学」による赤木さんやグラビアのお部屋写真からは、ほのかに〈昭和のにおい〉がする。

「改革」の美名の下に、国家の強権的な手法によってキャリアを断絶され、おそらくは「国労潰し」の地獄絵図も直視したであろう若き日の挫折を背負いながら、再雇用先の大蔵省では落地成根の思いで奉職し、「国民のために働く」という自尊心を回復していった。が、熟練の域に達した頃、再び国家の威力に翻弄され、こんどは命そのものを絶たれた――。

相澤さんの書かれた「赤木俊夫」像を、私はこのように理解した。

相澤さんがこうした「昭和の桎梏」を抱えた赤木家の機微にまで迫り、克明に描き切れた背景には、社会部記者として地べたで生きる人々と向き合った豊富な取材経験はともかく、やはり、国鉄や財務省に匹敵するNHKという国家的な大組織で、大きな敗北をされた個人の体験が根底にあるからだと思った。それが、今回の原稿の中には、作家性として見事に反映されていた。

実は、週刊文春編集局の幹部にも「社内政治」に翻弄された経験を持つ顔ぶれが揃う。あまり書きすぎると個別に叱られそうなので詳細は控えておくが、廃刊、謹慎、クーデターなどの挫折から這い上がってきた人たち、つまりは彼らも「みんな」だ。私は実際、その一人から国鉄民営化の組織人的な教訓について長い時間、教えを受けたことがある。

時に常識人の理性をも狂わす組織の暴力性を知悉する彼らだからこそ、大組織に疲れ果てた相澤さんを「ライター」として根気強く生き還らせ、大組織に弄ばれた赤木家の悲劇の物語を「みんな」に受け入れられるように全力を尽くしたのではないか――と、解釈したら少し褒め過ぎだろうか。

ちなみに、週刊文春を久々に買った方はあまり知らないかもしれないが、芸能界から徹底的に干された女優「のん(能年玲奈)」を文春が根気強く重用していることも、今回の編集方針と通じるものがある。

これらは、私が12月に上梓した最新作『無敗の男 中村喜四郎全告白』(文藝春秋、4刷)を死に物狂いで書こうとした動機とも通じるものがある。だから、十年近く実現しなかった同書企画の伴走役を買って出る編集者が、文藝春秋社内から突然現れたことも必然だったと思っている。

◆名作はゲ○やゲ●の先に

私は今回の週刊文春記事を何度も読み返した。そして、何度もため息をついた。

相澤さんの文章によれば、赤木俊夫さんの奥さんから初めて「遺書」を見せられた際、「これは記事にしないでくださいね。相澤さんに裏切られたら私は死にます」と言われた。「記事にしたら死にます」という取材対象者からの言葉は、他人の人生を深部まで描こうとする物書きであれば誰でもぶち当たる壁だが、その壁を乗り越えられる者は少ない。

寄る辺のない在野の物書きたちは数年間にわたり、人知れずゲロやゲリを繰り返しながら、電話一本かけるタイミングさえ深く悩み、気の遠くなるような時間をかけて信頼関係を築き上げる。それでもなお、ひたすら「その時」を待ち続けるしかない。相澤さんが「遺書」を託されるまでの道のりを考えただけでも、おなかが痛くなってくる。

私は相澤さんとお会いした機会はないが、今回の「遺書」公開に漕ぎつけた途方もない努力と遺族との信頼関係の深さを察するに、最大限の敬意を表せずにはいられない。物書きのお師匠もロールモデルも持たない私は、数年分の刺激と学びを得ることができた。

この記事は「遺書」の中身だけでなく、相澤さんの文章から明かされている経緯や誌面のあしらい、掲載のタイミングなどから書き屋が自問自答すべき事柄があまりに多い。今後もジャーナリズムにかかわる者にとっての「古典」となるに違いない。一方で、「やっぱりスクープが大事なんだ」という短絡的な結論だけを導く若い記者ができる限り増えないことを願いたい。

冗長なレビューは、以上。

※初出:フェイスブックページ「常井健一の仕事部屋」2020年3月18~21日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?