雑誌『民俗藝術』を四海書房が発行するようになった理由は?―雑誌『民俗藝術』発行元変更の謎③

以下の記事では雑誌『民俗藝術』の発行元の変更に関して検討してきたが、『民俗藝術』は4巻4号(1931年7月発行)~6号(1932年3月発行)は四海書房を発売所として発行されている。

上記の記事でも紹介したように、『民俗藝術』は4巻4号より発売所が地平社書房から四海書房へ移っている。四海書房は四海民蔵によって経営されていた歴史、考古学関連の本や雑誌を出版していた。四海に関しては、『出版文化人物事典』(日外アソシエーツ、2013年)に立項されているので以下に引用してみたい。

四海民蔵 生年月日 1890年2月25日 没年月日 1960年1月30日 出生地 神奈川県中郡吾妻村(二宮町) (中略) 10人きょうだいの3番目で、小学校高等科を卒業後、出版を志して明治37年東京・神田の光風館に入社。大正3年同店主の上原才一郎の長女と結婚、長女が嗣いでいた四海家の入り婿となり、四海性となる。15年同店を退き、四海書房を創業。歴史教育振興を期して雑誌「歴史教育」を創刊した他、歴史や考古学関係の専門書に力を入れ、(中略)日中戦争が始まるとアジア史にも視野を広げ、童話や少年文学なども手がけた。(中略)この間、短歌を始め、大正6年歌誌「珊瑚礁」、8年「行人」、13年「日光」の創刊に同人として参加。戦後は出版界、歌壇から離れ、26年より豊島区議に3選。27年副議長、31年議長を務めた。(後略)

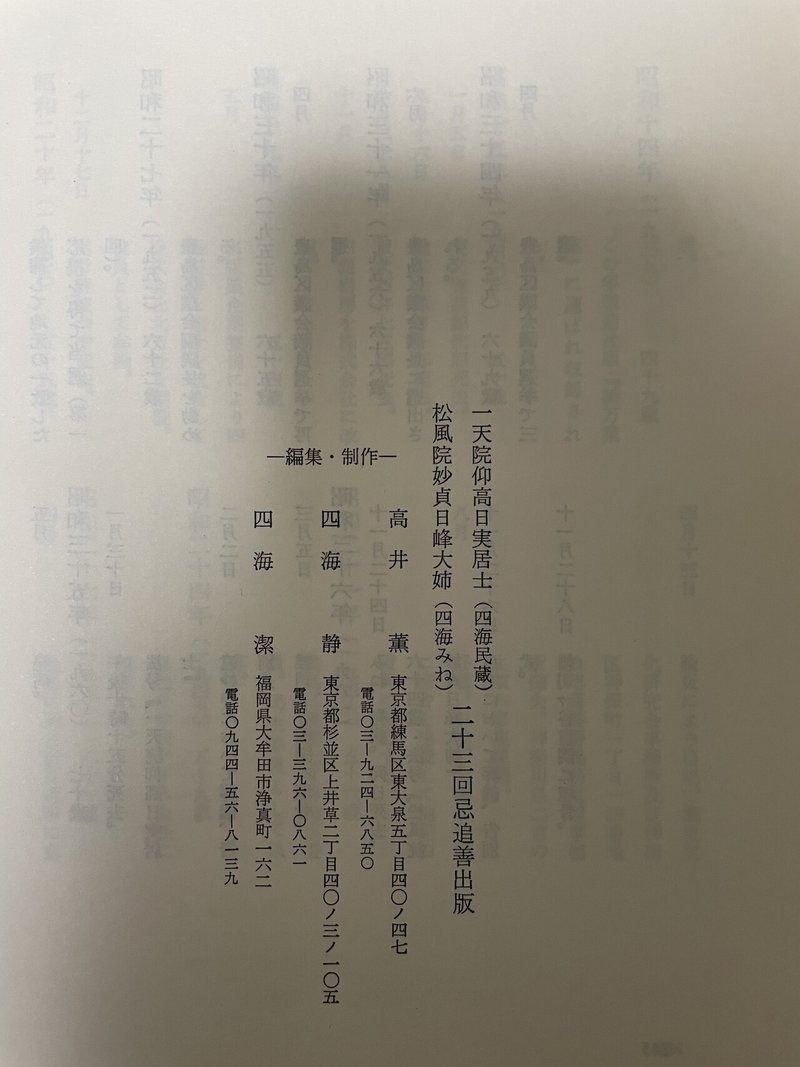

上述の参考元によると、四海の情報のもとになっているのは『四海民蔵<歌と仕事>』高井薫編集代表(短歌公論社、1982年)であるが、この本は四海の歌、自伝、四海の親族や親しかった人物の四海やその仕事を回想した文章で構成されている。以下にこの本の写真を掲載しておきたい。

この本の中に「四海書房のこと」山本三郎という文章が収録されているが、この文章は当時四海書房で勤務していたという山本による四海書房の回想である。この文章に中では四海書房が発行していた雑誌や講座ものごとに回想が述べられているが、『民俗藝術』に関しては以下のように述べられている。

別項、講座ものの中にある『郷土科学講座』の編集は、北野博美氏(折口信夫博士の門下)と私でやることになった関係から、北野氏の編集していたこの雑誌(筆者注:『民俗藝術』)を書房から発行することになった。そして北野氏は居を書房の近くに移してきた。このことは折口さんとオヤジ(筆者注:四海民蔵)との親交の関係からで、恐らく折口さんに頼まれてであったろう。何巻何号から何号まで刊行したのか、私の記憶には存しない。この雑誌は『郷土科学講座』の挫折と共に発行をやめたが、収支相つぐなうという成績だったように思う。

『民俗藝術』を四海書房から発行するようになったのは四海と折口の間で交流があったので、折口から四海に依頼があったのではないかということが分かる。折口は四海が発行していた歌誌『日光』に同人として参加しており、折口と四海は歌の関連で知り合ったのだろう。

また、『民俗藝術』の発行を止めたのは、四海書房の企画していた『郷土科学講座』の挫折が一因となっていたようであることが分かる。『郷土科学講座』は1冊目を出版したのみで中止になってしまった。上記の2番目の記事でも少し触れたように、おそらくこのトラブルも『民俗藝術』の発行を四海書房が止めた理由のひとつであろうと思われる。『郷土科学講座』の出版をめぐっては問題があったようであるが、話題が逸れてしまうので詳細は別記事で紹介を行いたい。

もっとも『民俗藝術』が発行されていた当時はかなりの不況期であったので、「収支相つぐなうという成績だった」『民俗藝術』は採算の観点からも四海書房は判断したのかもしれない。しかしながら、『四海民蔵<歌と仕事>』では、様々な人々が四海のことを芸術家肌で採算は取れないが意義のある出版をしようとする人物であったと回想しており、四海が『民俗藝術』の発行を一時的にでも引き受けたのはこの雑誌を学問的に意義があると考えていたからであろう。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。