鉄のドリッパースタンド、どうやって作っているの?工場見学に行ってきました

岐阜県関市の鉄工所「杉山製作所」と岐阜県土岐市の製陶所「カネコ小兵製陶所」が、鉄のドリッパースタンドと陶器のドリッパー・マグカップのセットを作りました。

発売にいたる経緯はこちらで

今回は「鉄のドリッパースタンドができるまで」を杉山製作所の工場で見学してきたので、その様子をレポートします。

杉山製作所は、岐阜県関市にある鉄工所。

鉄の家具や店舗什器、建材などを作っているメーカーです。

そして、わたしの働くお店tetsukuriteを運営している会社でもあります。

製品は主に「無垢の鉄材」を使って作られ、鉄の棒の曲げや溶接を得意としています。

早速どんな風にドリッパースタンドが作られるか見てみましょう。

初めに長さ4~5mほどの鉄の棒を、必要な長さにカットします。

今回は直径6mmの細い棒なので、こちらの機械で切ります。

材料の太さによって切る機械が変わります。

材料を切り終わったら、部品を作ります。

ドリッパースタンドは

・ドリッパーを置くリング部分(丸棒)

・リングと土台をつなぐアーム部分(丸棒)

・土台(鉄板)

以上の3つの部品で構成されています。

リングと土台は加工屋さんで加工してもらい、ある程度形になった状態で届きます。

ただし、リングは「歪み」をとっていないので、届いた時点ではきれいな丸になっていません。

平らなリングにするために、1つずつハンマーで叩き、歪みを調整します。

端部が重なり、平らになっていません。

どこを叩いたら平らになるのか、とてもコツがいります。

どこを叩いていいのか、素人にはさっぱり(笑)

次にアームの部分を作ります。

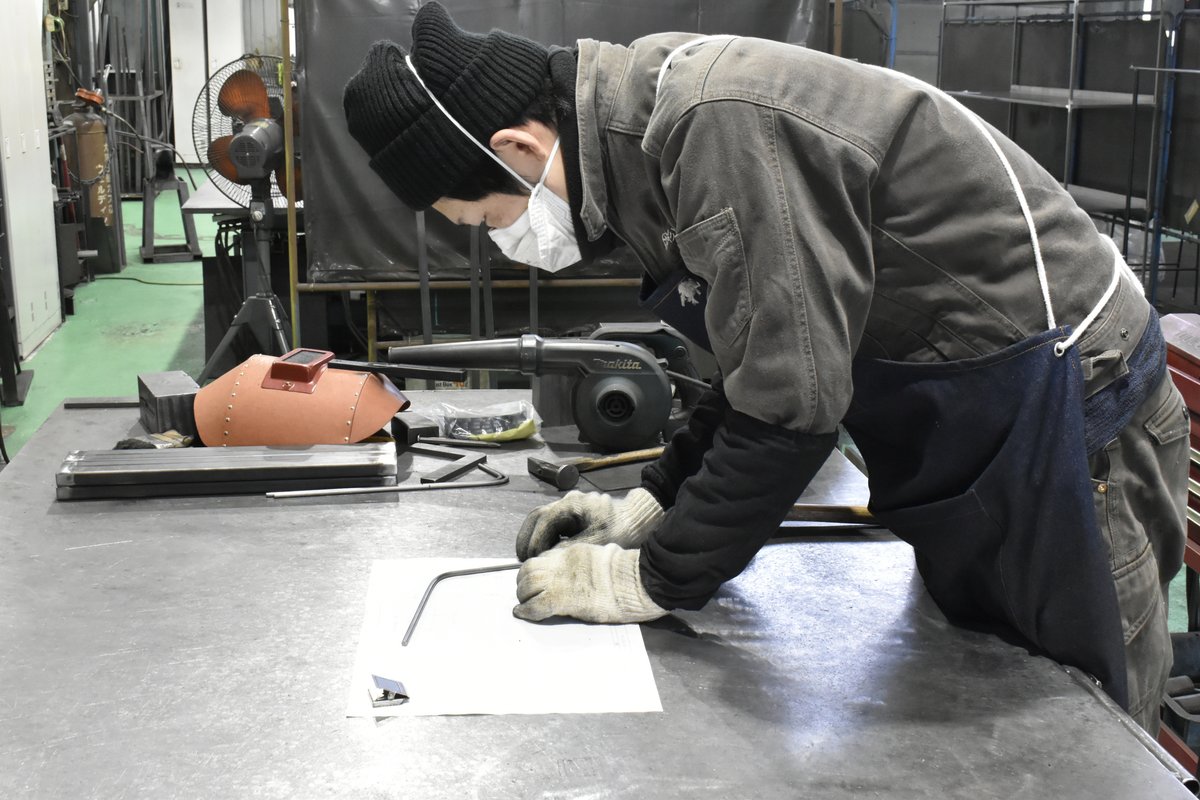

ちょっと複雑なカーブに曲がっているアームは、原寸図に合わせて曲げていきます。

材料をまっすぐにする作業は各工程で何度も登場します。

1つの部品を作るのにも、とても手間がかかります。

部品は少し長めに作ってあるので、不要な部分をカットします。

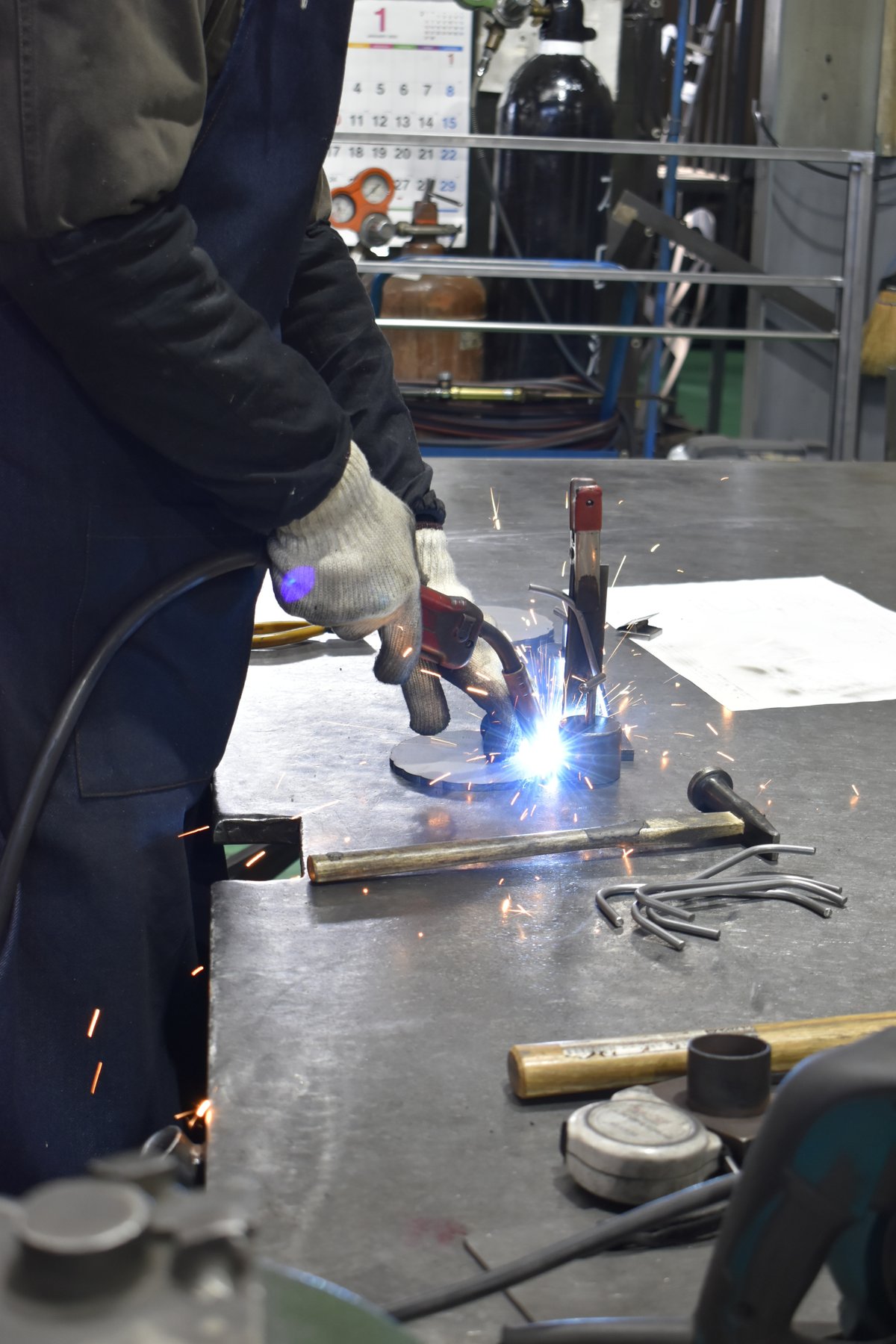

続いて、アームと土台を溶接でつなぎます。

クリップやマグネットを使って動かないように固定。

マグネットが活躍するところは鉄ならではですね。

溶接する前に、正確に直角が出るようにハンマーで叩いて微調整します。

ハンマーが大活躍。

この時はまだ仮溶接で、このあと更にしっかりと溶接します。

ここで、先ほど作ったリングのつなぎ目の隙間の部分を溶接します。

次に、アームとリングを溶接します。

(この時は試作なので、まだ仮の治具とのこと。)

一旦、仮溶接してから、すべての溶接個所を本溶接していきます。

そうして土台とアーム、アームとリングがしっかりと繋がります。

溶接のお面、味がありますよね。

最後に土台の溶接が盛り上がった部分を削って滑らかにします。

削りすぎて凹んでしまわないように、丁寧に削るそう。

どんどん仕上がっていくように見えましたが、とても神経を使っているそう。

もう一度、水平や垂直が出ているかなどをチェックして、完成!

土台とアームの接合部分、削ってきれいに仕上げられています。

このあと更に検査・仕上げの工程を経て、塗装工場で塗装されて完成です。

職人さんの早業に驚きましたが、どの工程も手で丁寧に仕上げられていて、とても手間がかかっていることがわかり、感動しました。

もしドリッパースタンドを手にとることがあったら、職人さんの仕事に想いを馳せてみてください。

次回はカネコ小兵製陶所さんに潜入。ドリッパーとカップの製造現場に迫ります…!

次回もお楽しみに!

◆岐阜で生まれたコーヒードリッパーとドリッパー・カップのセット

「ドリッパースタンドビスケット セット」

日常をちょっぴり豊かにしてくれて、大切な人に贈りたくなる。そんなセットになりました。

2022年5月発売予定です。

購入・仕入れのお問い合わせはテツクリテまで。

ご予約も承ります。

最新情報はInstagramでチェックを。

開発ストーリーはこちら

*岐阜県関市で自社製品の鉄製家具・雑貨とセレクトした雑貨を販売しているお店テツクリテのスタッフです。

オンラインストア

https://caferon.theshop.jp/

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?