哲学者が『メモの魔力』を読んでみた

■「ビジネス本」と対極にある「哲学者」という存在

こんにちは、哲学クラウド広報チームです。

『哲学クラウド』は、“哲学”というこれまで「お金にならない」と考えられ、活用されていなかった学問を組織開発に実装し、自律型組織の実現をサポートするプロダクトです。

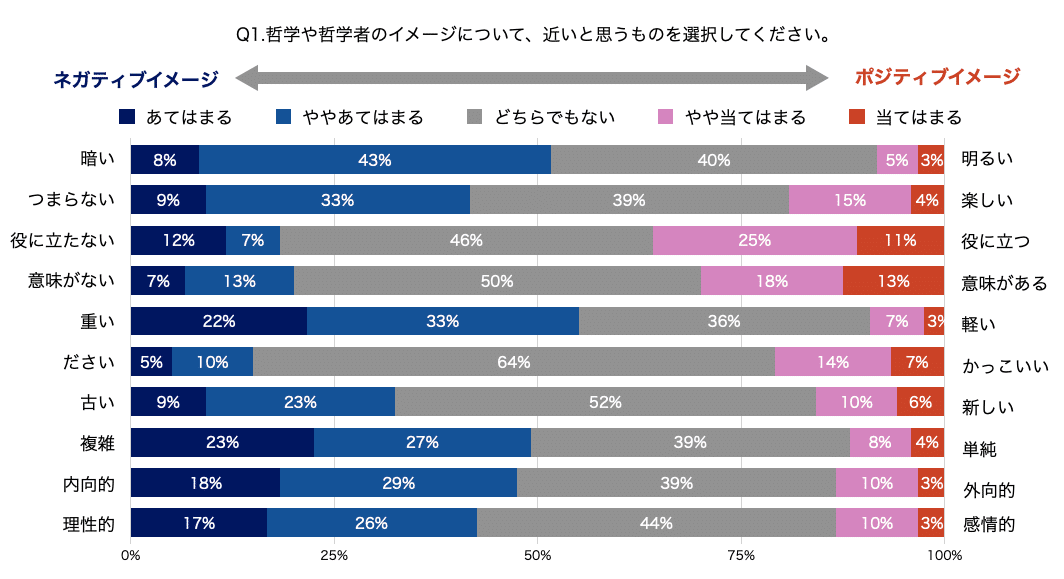

最近でこそいろんな哲学本が出版され重要性も認知されてきていますが、哲学に対してネガティブなイメージを持っている人はまだまだ多く、実際にアンケートで聞いてみても50%以上の方が「暗い」「重い」「複雑」と捉えていました。

そこで、哲学は「身近で、楽しくて、役に立つ!」ということを知ってもらうべく、ビジネス本を哲学的観点から紐解いてみようと思います。

今回取り上げるのは、前田裕二氏のベストセラー書籍『メモの魔力』。

■メモの魔力について

メモの魔力の詳細はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4344034082/

『メモの魔力』は2018年12月に発売されたビジネス書で、著者は

『SHOWROOM』を展開している前田裕二さんです。

ビジネス書は8万部くらい売れればすごいと言われている中、70万部以上発行されています。普段からビジネス書を読む層以外にまで、この本を手に取る人がいるということですね。

各章は以下のように展開されます。

第1章:メモで日常をアイデアに変える

第2章:メモで思考を深める

第3章:メモで自分を知る

第4章:メモで夢をかなえる

第5章:メモは生き方である

書籍に出てくるポイントをまとめると、以下の3つです。

①メモは、備忘録ではなく知的生産のための技術。

②誰でも実践しやすいフレームワーク「事実→抽象化→転用」。

③技術の理解だけでなく、自己理解と自己実現のためにメモを使う。

メモの魔力のまとめは世に沢山出ているので、ざっくりこれくらいにしておきます。

■哲学者の紹介

中央大学 政策文化総合研究所 客員研究員

小平健太 先生

著書 『ハンス=ゲオルグ・ガダマ―の芸術哲学―哲学的解釈学における言語性の問題―』

普段は哲学書を読むことが多く、あまりビジネス書を読まないという小平先生。

『メモの魔力』を読んだ感想を聞いてみると、

「いつも難解な文章を読んでいるから、とても読みやすい文章に感じました。でも読み応え自体はあんまりなかったかも・・・?」とのこと。

さすが哲学者、戦闘力の高さを感じます・・・!

ではいよいよ、小平先生のレビューを見ていきましょう!

■哲学者のレビュー

「自分を知る」ということーそれは何かのための手段ではなく「生きること」そのもの。

「メモをとる」という行為は、誰でも一度はしたことがあるのではないでしょうか。

ですが、そこには「どんな意味」があるのでしょう。「なんの為に」するのでしょう。あるいは、「どうして」するのでしょう。

誰でもしたことがあるのに、よくよく考えてみると、その本当の意味はよくわからない——そんな行為の中に息づく「メモの(魔)力」を、本書は著者の人生に根差した哲学の中に明らかにしてくれます。

さて、このような「メモ」の思考と実践は、西洋哲学の立場から眺めてみるとどのようなことが言えるでしょうか。今回のレビューでは、この点を少し考えてみようと思います。

メモは、存在論的な行為である

メモの魔力の第三章に出てくる、「メモの魔力が「自分」を教えてくれる」というフレーズが印象的でした。

メモは、「自分が何者か」「今、何がやりたいのか」「これから何をやっていくのか」という問いに気づかせ、自分の内部から“自分”自身を教えてくれるものです。

これは、“存在論的”(※1)に見ると、単に「自分」に向き合うという行為である以上に、「自分の存在」に向き合う行為といえます。

「自己分析」によって、自分を知ることができたとしても、そこで止まってはいけないと筆者は言います。その気づきを、「自分は何をやりたいのか?」という具体的なヴィジョンへと「転用」し、自分だけの「人生の軸」として明確化することが大事とされるからです。

例えば、自己分析を行って、「自分は過去にリーダーシップを取って何かを達成してきたときに一番楽しかった」とわかった場合、

メモをとる行為によって、これから何を達成していくのか、何に興味があるのか、なぜそれをやるのか、など常に自分という存在に向き合い続けることが可能となるのです。

すなわちメモとは、単なる記録媒体などではなく、それを書く人の「存在」を構成してくれる点で、とても重要な行為であると言えます。

解釈学的にみると、メモによる言語化能力は「生きることそのもの」

また、この本では、メモを取る際に必要となる「言語化能力」の重要性も指摘している点でとても印象的です。人生の軸を見出す自分の存在は、「言語」によって、分節化できるという立場です。

自分の頭の中というものは、思っている以上に整理されていないものです。思っていることをそのまま口に出したところ、意外と筋が通っていなかったり、うまく言語化できなかったりしたことはありませんか?

それを、メモを取る際に、言語化能力が向上していくことで、言語によってスッキリ分けて整理されていくのです。

このような事態は、哲学の立場では“解釈学的”現象(※2)と呼ばれます。自分の頭の中を言語化すること、それによりさらなる自己理解の深度を深め、また他者に自分の存在を知らせ、また他者の存在に言語を通じて触れること。

自分の考えていることや、モヤモヤしていること、相手に聞いて欲しいことをしっかり言語化し、相手の言葉をしっかりと理解して、相手を理解すること。

これは人間が生きていくうえで、とても大切な言語の「力」です。なぜなら、そのような「力」がその人の人生全体を形作るからです。

筆者は「僕にとってメモは「生きること」である」(26頁)と言っています。

もちろん、「メモ」は様々なスキルを向上させ、人間の知的生産活動を活性化させます。

しかし、本書の力点のひとつは、それが単なる「ノウハウ」に留まるものではないとする点です。

「メモを取る」行為そのものが目的であり、仕事となり、そして人生そのものとなるからです

■まとめ

『メモの魔力』自体がすでに素晴らしい本ですが、レビューを通して想像以上に解釈が深まり、感動しました。

ビジネス本はあくまで「何かを実現するためのテクニック」という印象があったのですが、『メモの魔力』について西洋哲学をもとに紐解いていくと、

・存在論的観点で見ると、メモとは「自分の存在を知り続けるための行為」である

・解釈学的観点で見ると、メモとは「その過程において言語化することで自己理解を深めていく、生きていくための力になる行為」である

ということがわかりました。

小平先生、レビューいただきありがとうございました!

それでは、次回をお楽しみに。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?